碌々産業がデジタルデータを駆使する「マシニングアーティスト」の普及へ ~微細加工技術者をリスペクト~

微細加工機を製造している碌々産業(社長=海藤 満 氏、本社:東京都港区高輪4-23-5)が、微細加工機をあやつるオペレータを『Machining Artist(マシニングアーティスト)』と呼び、普及活動を行っている。

微細加工機を製造している碌々産業(社長=海藤 満 氏、本社:東京都港区高輪4-23-5)が、微細加工機をあやつるオペレータを『Machining Artist(マシニングアーティスト)』と呼び、普及活動を行っている。

海藤社長は、「昔は汎用旋盤を経験や感性で操って超高精度な加工を実現した人たちを“職人”と呼んでいましたが、現在、微細加工機をあやつるオペレータは、デジタルデータを駆使して微細加工を実現しています。とてもマニアックな方も多く、中には加工をとことん追求する姿から、マニアックを通り越して“変わり者”といわれている方もいらっしゃいます。その方達の微細加工への飽くなき追求が、世界における電子機器等のブレークスルーに繋がっているのだと思っています。われわれは、そのオペレータの方々を尊敬の念を持って『Machining Artist』と呼ぶことにしました。」と話す。

誇り高きマシニングアーティストの存在なくして商品は生まれない!

なぜ、マシニングにアート(芸術)なのか―――。

「ものづくりは芸術。感性が重要です。感度の高い感性は新たな発想を生み出します。」と海藤社長。「極端な話ですが、マシニングセンタを扱うオペレータがいなければ、スマホも世の中に存在する電子機器もできなかった。オペレータの感性が微細加工技術に磨きをかけ、さらにその技術が進化していく。日本は微細加工が得意分野であり、日本経済の底力でもあるのです。非常に重要な分野ですから、活性化を図るためにも今の時代を生きる子ども達や若い方にも慣れ親しんでいただくために、“マシニングアーティスト”という言葉を普及させたいと思っています。」と活動の思い入れについて話した。

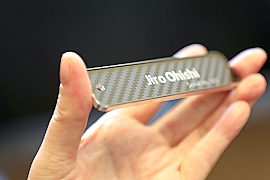

海藤社長は、「オペレータの皆様にもこうした高い意識とプライドを持って貰いたいと願っています。そこで今回、『エキスパート マシニングアーティスト』を創設しました。弊社の営業技術課で基準をつくっています。基準に合致した人には、エキスパートマシニングアーティストの認定書とキーホルダーを授与することにしました。」と削り出しのキーホルダーを見せてくれた。直彫りのカーボン調だ。同社ならではの微細加工技術を盛り込んでいる美しいキーホルダーだ。

海藤社長は、「オペレータの皆様にもこうした高い意識とプライドを持って貰いたいと願っています。そこで今回、『エキスパート マシニングアーティスト』を創設しました。弊社の営業技術課で基準をつくっています。基準に合致した人には、エキスパートマシニングアーティストの認定書とキーホルダーを授与することにしました。」と削り出しのキーホルダーを見せてくれた。直彫りのカーボン調だ。同社ならではの微細加工技術を盛り込んでいる美しいキーホルダーだ。

碌々産業が考えるエキスパート マシニングアーティストの基準とは

鈴木孝宏 技術本部本部長(以下鈴木本部長)に尋ねたところ、①ミクロン台の超精密で且つ、美しく繊細(高品位)な加工を深く追求する人 ②自分の仕事に強い拘りとプライドを持ち、常人には真似の出来ない微細加工を行っている人、③微細加工に対し常に向上心と進化を求める人、④加工技術を見える化し(数値化=デジタルデータ化)し、論理的に分析をする人 ⑤自分の得たスキルを後人へ伝承する事にためらいの無い人――の5つを兼ね備えた人であることを挙げた。

「見える化は重要で、裏をとる技術ともいいます。微細ではない加工技術は切屑の色、匂いや音などで判断する雰囲気でしたが、微細になると見えません。それをひとつひとつ、工具がついている、振れていない、クランプされている、プログラムも間違っていない、温度管理も出来ている・・・だけでは、微細加工は達成できないのです。これらをひとつひとつ数値化する。つまり裏を取って、それを利用し、精度に繋げられることが微細加工機をあやつれるマシニングアーティストだとわれわれは考えています。」と鈴木本部長。

海藤社長も製造現場の厳しさについて、「アート作品は一つで良いのですが、われわれはインダストリーの分野で仕事をしています。例えばスマホですと1億個ほどつくるのですが、それを均一にミクロン台の加工精度を保たなければならず、暗黙知のカンでつくっているとしたならば再現することはできません。したがって暗黙知を数値化、見える化することはとても重要なことなのです。データを分析し、加工に置き換えていく作業はとても大切で、工業製品の分野では、人間の健康状態や気分で微細加工ができたりできなかったりという不安定なことはあってはならないのです。どんなに大量に、ものを生産しても全て同一の安定品質が求められるのですから。」と述べた。

海藤社長も製造現場の厳しさについて、「アート作品は一つで良いのですが、われわれはインダストリーの分野で仕事をしています。例えばスマホですと1億個ほどつくるのですが、それを均一にミクロン台の加工精度を保たなければならず、暗黙知のカンでつくっているとしたならば再現することはできません。したがって暗黙知を数値化、見える化することはとても重要なことなのです。データを分析し、加工に置き換えていく作業はとても大切で、工業製品の分野では、人間の健康状態や気分で微細加工ができたりできなかったりという不安定なことはあってはならないのです。どんなに大量に、ものを生産しても全て同一の安定品質が求められるのですから。」と述べた。

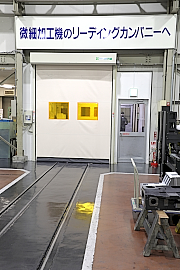

ただいま静岡工場が進化中!

完全な工場の恒温化を目指す海藤社長。『Site23』は、ボックスインボックス。「工場の中にもうひとつ箱をつくった。」という。ここは23℃±0.5℃で徹底した温度管理がなされている。

碌々産業はあと3年で創業120年目に突入する―――。