ニュース

台湾TMTS展が6年ぶり単独開催 7万人が来場、オンライン展には11万人

工作機械の輸出額で世界5位、生産額で世界7位の台湾で台湾国際工作機械展(TMTS2024)が3月27日から31日までの5日間、台北市東部の台北南港展示センター1、2号館で開かれた。6年ぶりの単独でのリアル開催に631社が3,350小間を超える規模で開催され、国内外から7万人が来場し、オンライン展には123カ国から11万人がアクセスした。今回展のテーマは「DX & GX 持続可能な未来」で、各出展者がDX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)の2つを軸に、製品とサービス、自動化や省人化に向けたソリューションを競った。台湾の工作機械業界にとり最大の輸出先の中国が不動産不況を受け、設備投資が急減速して販売を落とすなか、台湾メーカー各社が何を目指しどう取り組むのかを現地で取材した。【台北=是州煩太(文・写真)】

ファンを引き付け知名度も向上

TMTSは2010年に台湾中部の台中市で初開催され、今回で7回目の開催。6回目となるはずだった20年展は新型コロナウイルス感染症の拡大で中止に追い込まれ、2年前の22年展は会場を台北に移し、30回の節目を迎えた台北国際工作機械見本市(TIMTOS)との合同で、「TIMTOS×TMTS2022」として国内向けの開催を強いられた。海外の在住者に対しては、同時開催されたオンライン展での視聴参加の呼びかけを余儀なくされた。

半世紀を超える長い歴史を持つTIMTOSに比べ、台中で開催されるTMTSの知名度はかつては今ひとつ。初期の開催時には日本で開催される日本国際工作機械見本市(JIMTOF)の知名度と集客力を利用し、JIMTOF閉幕の翌日をTMTSの開幕日に当て、各国からのJIMTOF来場者に帰国前の立ち寄り、寄り道での来場を促した時期もあった。主催の台湾区工作機械工業会(TMBA)が編み出した秘策だった。

産業用機械を広範に展示するTIMTOSに対し、切削を中心とした金属加工用の工作機械と周辺機器に絞って展示するTMTSは、初開催から14年を経てより熱心なファンの引き付けに成功し、今や知名度も上げて来場者数を増やしてきた。

開催地の台中は、工作機械や周辺機器の各主要メーカーの本社と工場の集積地でもある。工場の見学も兼ねて、TMTSを目当てに台湾を目指す来場者も増えた。あえて例えるなら、TIMTOSが台湾版JIMTOFなのに対し、TMTSは台湾版メカトロテックジャパンの位置づけだ。今回はかつての台中の会場が取り壊され、新会場の建設計画の遅れも重なり、台北での開催となった。

意欲的な新興国の需要捉える

今回展には7万6776人が来場。台湾各地からはもちろん、68ヵ国・地域から3,319人の外国人が来場した。外国人来場者数の上位10カ国は、インド、日本、中国、マレーシア、フィリピン、米国、インドネシア、タイ、ベトナム、トルコで、多くの国が視察団を組織して会場を訪れた。

大手自動車メーカーが工場を持つポーランドやチェコ、メキシコやアフリカなどからも来場した。既存の工業国はもちろん、設備投資への意欲が高い、新興工業国の需要をしっかり捉えた印象だ。つまり、これらの国々が今後、日本の工作機械業界が挑むべき市場、いわば「お得意さま」へと導く国だ。台湾製の工作機械を導入したら、次は必ずより高性能な日本製の工作機械が欲しくなるはずだからだ。

TMBA理事長でYCMブランドを展開する永進機械工業の陳伯佳総経理は開会式で「今回のTMTSは、従来の台中での開催から台北での開催に変わっただけでなく、多くのユニークな取り組みに挑戦した。最新の機械の展示だけでなくソリューションを提案し、DXとGXを軸に持続可能な未来社会を提案する。ユーザーの経験や体験を基に分析を重ねて機械を改善した。これまでとは違った斬新なものづくりの世界を披露したい」と意気込みを述べた。

日本の首相に相当する陳建仁行政院長や官房長官に相当する林佳龍総統府秘書長らがあいさつし、官民挙げた応援体制もアピールした。蔡英文総統こそ来場しなかったものの、開会2日目には5月に次期総統に就任する頼清徳副総統、5日目の最終日には頼政権下で副総統に就任する蕭美琴前駐米大使も会場を訪れた。

「チャレンジングな1年になる」日本機械工具工業会が賀詞交歓会を開く

日本機械工具工業会(会長=佐橋稔之 住友電気工業 常務)が1月13日、丸の内東京會舘(東京都千代田区丸の内)で新年賀詞交歓会を開いた。

あいさつに立った佐橋会長は2025年を振り返り、国内経済の現状について触れ、「賃金や各種コストの上昇など厳しい環境が続くなか、値上げを受け入れてもらえる場面もあった」とする一方、「景気や穏やかな回復傾向とされているものの、最も関係の深い自動車関連を含め、生産現場では物量面での回復を実感できていないという声が多い」と述べた。そのうえで、国内製造現場を取り巻く状況は「依然として回復とは言いがたい厳しさが続いている。当工業会は他工業会に比べ国内販売の比率が多く、今年も国内需要の回復が大きな課題である」との認識を示した。

海外については、米国は春先以降、相互関税問題に翻弄されてきたとの認識を示し、「年初から新たなリスクも高まっており、今年も対米関係を慎重に注視する必要がある」と述べた。欧州については、「自動車販売の不振に加え、ロシアを巡る問題が長期化していることから、景気の減速感が続いている」と指摘。中国に関しては、「景気低迷を背景に、昨年は低水準で横ばいの状況が続いた」との感想を述べ、昨年の工業会の課題について、「中国の重要鉱物輸出規制が2月から始まり、原材料不足、価格高騰が顕在化した1年だった」と振り返った。

この問題は現在も続いており、「規制後は中国からのタングステン供給が十分に確保できていない状態」と述べた。さらに本年、中国商務省が発表したデュアルユース規制についても、「今後の動向を注視せざるを得ない」と強い懸念を示した。

このような背景のもと、25年度上期の生産額については、前年度比2.1%増の2369億円となったが、年間見通しについては、当初、後半に回復するとの想定のもとで計画を立てていたものの見通しをやや下方修正したことを昨年秋に発表したと説明した。また、2026年の見通しについては、春先に数値を示す予定としながらも、原材料価格の高騰や供給問題が続いていることから、「予測は厳しい状況にある」との認識を示したあと、工業会の重点課題について下記の3つを挙げた。

(1) タングステン原材料の調達並びにリサイクルの推進・促進。

(2) 海外進出のサポート

(3) DXの促進

佐橋会長は最後に「刻々と変化する状況に対し、これまで以上に臨機応変かつスピーディーに対応していくことが重要だ」と強調した。そのうえで、「本年は非常にチャレンジングな1年になる」との認識を示しつつも、変化を成長の機会と捉え、前向きに挑戦していく姿勢を示した。

官民が連携しながら課題に立ち向かう

続いて来賓を代表して経済産業省製造産業局 須賀千鶴 産業機械課長があいさつをした。あいさつの中で須賀課長は、昨年を「中国と米国の動向に翻弄された一年」と振り返り、年明け以降もベネズエラ情勢や中国による新たな輸出管理措置など、国際情勢が目まぐるしく動いていると指摘。「今年も皆さまとともに激動の一年を駆け抜けることになる」との認識を示したあと、「国内は人口減少や少子高齢化に伴う人手不足が一段と深刻化し、世界的な資源価格の高騰によって物価動向の不確実性も高まっている」と分析した。

須賀課長は高市政権の成長戦略について、危機管理投資を柱に、AIや半導体、バイオ、航空・宇宙、エネルギー、GXなどの重点分野が示され、それぞれに工程表が策定されていくとの見通しを示した。さらに、機械工具については、「自動車や航空機、半導体など、日本のものづくり産業を根底から支える極めて重要な製品である」と強調。中国による重要鉱物の輸出管理措置を受け、超硬工具の材料であるタングステンの安定供給への懸念が高まる中、「政府としても機械工具業界と一層連携し、経済安全保障の観点から重要鉱物の安定供給体制の確保に努めていく。官民が連携しながら課題に立ち向かうことで、日本のものづくりの競争力をさらに高めていける」と力強くあいさつをしめくくった。

乾杯の発声は森 誠副会長(富士精工 会長兼社長)が行い、宴もたけなわの頃散会した。

「今年は良い形で進む」日本工作機器工業会が賀詞交歓会を開く

日本工作機器工業会(会長=寺町彰博 THK会長)が1月14日、東京會舘(東京都千代田区丸の内)で賀詞交歓会を開いた。

あいさつに立った寺町会長は2025年暦年での見通しについて、「当初1674億でスタートしたものの、最終的には前年比8.8%増の見込み」とした。さらに2026年については、「1770億円を予想しているが、昨年秋から年末にかけて環境が変化している。現在のペースで推移すれば、さらに大きく伸びる可能性がある」との認識を示した。また、昨年はトランプ大統領による新たな関税措置など国際情勢の混乱を受けて成長が先送りになった面があるとしつつも、「今年は良い形で進むのではないか」と述べ、先行きに対する明るい見通しを示した。

続いて経済産業省製造産業局の須賀千鶴産業機械課長があいさつをした。この中で須賀課長は、「やっと穏やかな年明けを迎えられたなと思っていた矢先に、中国が日本を名指しして輸出管理の評価を示すなど今年も引き続き厳しさはある一方、公正取引委員会が経済安全保障などの共通課題への対応に向け、企業連携の必要性に深い理解を示している。企業同士の情報共有や連携が進むことで政府としても一体となってしっかりと支援していく流れが生まれている」と強調した。最後に「官民がより緊密に連携しながら変化の激しい時代をともに乗り越えていきたい」との考えを示し、力強く呼びかけた。

乾杯の発声は北川祐治副会長(北川鉄工所 会長)が行った。宴もたけなわの頃、散会した。

「金型がなければものづくりは成り立たない」日本金型工業会東部支部が賀詞交歓会を開く

日本金型工業会東部支部(支部長=鈴木教義 鈴木社長)が1月16日、上野精養軒(東京都台東区上野公園)で賀詞交歓会を開いた。この日は、特別講演として、MACHICOCOの戸屋加代社長を講師に迎え、「現場から学んだ、人が育つ組織づくり-製造業の人材とモチベーション」をテーマに講演が行われた。人材育成や組織の活性化について示唆に富む内容が語られ、参加者の関心を集めた。

賀詞交歓会の会場であいさつに立った支部長は、金型産業の将来について「今後はますます高度な技術が重要になる」との認識を示した。人手不足が深刻化する中、業界としては苦労も多いとしながらも、今後はAIとの融合が不可欠になるとの考えを強調した。また、「前向きな姿勢で一年間の活動に取り組みたい」と述べ、工業会内の連携を一層強化していく方針を示した。支部長は最後に、「金型がなければ、世の中のものづくりは成り立たない」と語り、金型産業の重要性をあらためて訴えた。

来賓を代表して経済産業省製造産業局の大今宏史 素材経済産業室長があいさつに立ち、昨年を振り返りながら世界情勢を含め不確実性が一段と高まっているとの認識を示した。そのうえで、「こうした激しい変化に立ち向かうためには、さまざまな挑戦が不可欠だ」と強調した。

また、大今室長は昨年3月に策定した「素材経済産業ビジョン」に触れ、日本が今後もものづくりの拠点であり続けることと、素材産業に携わる企業の「稼ぐ力」を強化していくことの両立を目指す考えを説明。官民が連携しながら産業基盤の強化を進めていく姿勢を示し、関係者にエールを送った。

乾杯の発声は、牧野フライス製作所の宮崎正太郎社長が行った。宴もたけなわの頃、散会した。

「ロボット産業は日本のものづくりを牽引」ロボット関連3団体 賀詞交歓会を開く

日本ロボット工業会(会長=橋本康彦 川崎重工業社長)、製造科学技術センター(理事長=鮫嶋茂稔 日立製作所常務)、日本システムインテグレータ協会(会長=久保田和雄 三明機工社長)のロボット関連3団体が1月9日、東京プリンスホテル(東京都港区芝公園)で新年賀詞交歓会を開いた。

3団体を代表して日本ロボット工業会の橋本会長があいさつをした。この中で橋本会長は、国際通貨基金(IMF)による世界経済見通しに言及し、「昨年度は3.2%の成長だったものの、今年は不確実性の長期化や保護主義、分断の拡大などを背景に、3.1%の成長にとどまるとの予測が示されている」と説明した。また、こうした厳しい国際環境の中でも、2025年の国内ロボット産業は健闘したとし、「世界経済のリスクや米国の関税問題など不透明要因を抱えながらも、受注額は前年比19.9%増の9980億円、生産額は19.7%増の9350億円となる見込みで、当初予想を大きく上回ったと」明らかにした。

さらに、今年のロボット市場については、「AI分野への大規模投資を背景とした半導体・電子産業の需要回復に加え、根強い自動化投資やフィジカルAIへの高い期待を追い風に、受注額は前年比3.2%増の1兆300億円、生産額は6.9%増の1兆円に達する」との明るい見通しを示し、「ロボット産業は今後も成長を続け、日本のものづくりを力強くけん引していく」と期待を込めた。

来賓を代表して経済産業省の伊吹英明 製造産業局長があいさつをした。この中で伊吹局長は、経済環境の変化とロボット産業への期待を述べ、「デフレからインフレへの転換により、物価高や人手不足といった課題が顕在化するなか、持続的な発展のためには、投資を行い、売り上げを伸ばし、賃上げを通じて人材を確保する好循環を回していくことが不可欠だ」と強調した。また、政府としては強い経済の実現に向け、危機管理投資や成長投資の促進を後押ししていく方針を示し、「今年はロボット業界にとって飛躍の年になる」との見通しを示した。

日本が直面する少子高齢化やインフラ老朽化といった課題の中でも、「最大の課題は人手不足だ」と指摘。これまで国際競争力を持つ産業用ロボットに加え、「今後は幅広い用途に広がるロングテール市場の重要性が高まる。各社が磨き上げてきたロボティクス技術が鍵を握る」との認識を示した。

さらに、「オープンで信頼性の高いロボット開発環境の整備や社会実装の加速が重要だ」と述べ、ロボットを多様な経済・社会分野に広げていく取り組みを力強く支援していく考えを示し、関係者にエールを送った。

乾杯の発声は日本システムインテグレータ協会の久保田会長が行った宴もたけなわの頃、散会した。

「今年の見通しは良好」日本歯車工業会が賀詞交歓会を開く

日本歯車工業会(会長=菊地義典 菊地歯車社長)が、1月16日、東京プリンスホテル(東京都港区芝公園)で新年賀詞交歓会を開いた。

この日は、「沸騰する中国小形歯車業界~EVからヒューマノイドへ~。どうする? ニッポン!」をテーマに清和ジーテックの達 利彦社長による特別講演が行われた。

賀詞交歓会であいさつに立った菊地会長は、他の工業団体の賀詞交歓会に出席した際の所感として、「今年の見通しは良好だとする声を多く聞いた。昨年はトランプ大統領の影響もあり全体に停滞感があり、依然として不透明要因は残るものの、事業環境は整いつつあり、新たな挑戦や取り組みが可能な局面に入っている」との認識を示した。

また、高市政権の下で積極財政が進められ、設備投資を力強く後押しする姿勢が打ち出されている点に触れ、「こうした流れを追い風に、業界としてさらなる発展を目指す一年にしたい」と語り、前向きな意欲を示した。

来賓を代表して経済産業省製造産業局産業機械課の瀬野容章 係長があいさつをした。この中で瀬野係長は、国際情勢について「過去の数十年間と比べ、不透明性が今後さらに高まっていく。国内に目を向けても、物価高や少子高齢化に伴う労働力不足などの不安要素がある」と指摘した一方で、「高市内閣のもと、こうした要因に左右されない強い経済の実現を目指している」と強調。年末の補正予算審議では、大規模投資を促進するための補助金や、新たな税制措置など、投資を後押しする施策が積極的に打ち出されていると説明し、企業関係者にエールを送った。

続いて新規会員企業3社が紹介されたあと、乾杯の発声を田中文彦副会長(オージック会長)が行った。宴もたけなわの頃、散会した。

「先行きは明るい」日本光学測定機工業会と日本精密測定機器工業会が合同で新年賀詞交歓会を開く

日本光学測定機工業会(会長=濱谷正人 ニコン専務)と日本精密測定機器工業会(会長=吉田 均 東京精密会長)が合同で1月14日、ホテル椿山荘東京で賀詞交歓会を開いた。

あいさつに立った日本精密測定機器工業会の吉田会長は、昨年を振り返り、「トランプ関税の影響を受けたものの、後半からは落ち着きを取り戻し、全体としては順調に推移した」との認識を示した。一方で、長期化する戦争や中東情勢の緊張、レアアース問題や貿易摩擦などに触れ、「世界情勢は不安定さを増しており、メーカーとして安定したサプライチェーンの確保が一段と重要になっている」と強調した。

工業会の業況については、昨年の販売額が前年比3%減の1050億円となったものの、今年度は同7.6%増の1130億円を目標に掲げた。分野別では、航空・宇宙、エネルギー、防衛関連が引き続き堅調に推移すると見込み、自動車産業の回復や、半導体業界も後半からの需要増に期待を示すなど、先行きに明るい見通しを示した。

続いて、日本光学測定機工業会の濱谷会長が登壇し、同工業会も昨年は売り上げがわずかに減少したと説明した。アジア市場は堅調だったものの、米国の関税政策の影響により、全体として前年を下回ったという。今年については、業界全体の成長に歩調を合わせ、売り上げの回復を図る考えを示した。

さらに、米中摩擦を背景に生産拠点を友好国へ移す動きが広がっている点に触れ、「これは当工業会にとって大きなチャンスだ」と指摘。新たな製造には新しい測定技術が不可欠になるとして、今後も積極的に技術開発と市場開拓を進めていく姿勢を力強く語った。

来賓を代表して経済産業省 製造産業局の須賀千鶴 産業機械課長が、「地政学リスクが経済に影響を及ぼすことは避けられない。そのうえで企業がこうしたリスクを経営判断に的確に織り込めるよう、必要な投資や調達先の切り替えを後押しする各種支援を政府として積極的に行っていく」と方針を示し、これらの取り組みについて、「責任ある積極財政」と位置づける高市政権の考えを紹介し、「官民が連携して不確実な時代を乗り越えていこう」と呼びかけ、参会者にエールを送った。

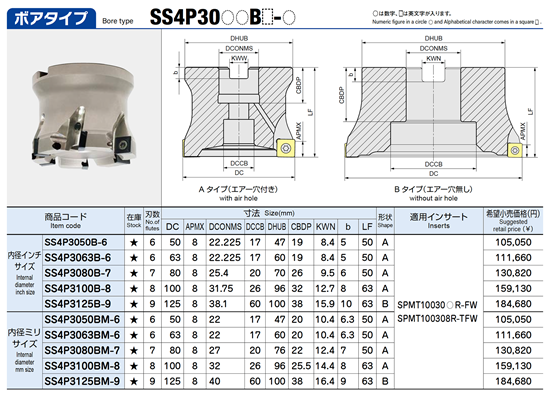

MOLDINO アルファ快削ショルダーミル4コーナ「SS4P」にサイズを追加 ~経済性に優れる4コーナ仕様の快削ショルダーミル~

MOLDINOがこのほど、アルファ快削ショルダーミル4コーナ「SS4P」にサイズを追加し発売を開始した。金型、金属部品の荒~中仕上げに威力を発揮する。

今後需要の増加が見込まれるダイカスト向け等の大物金型やモールドベース、大型部品の底面の荒~中仕上げ加工には多コーナの汎用ショルダー工具を使用されるのが一般的だが、同社は工具径Φ50以上の多コーナ汎用ショルダー工具のラインナップはなく、競争力を欠いた状況にあった一方で、主に底面加工用途として開発し2014年に発売したアルファ快削ショルダーミル4コーナ「SS4P」は経済性に優れる90°タイプのショルダー工具であるものの、発売当初よりシャンクタイプ(Φ25~Φ40)のみのラインナップであり、使用用途が限定的だった。そこで、同社は、SS4Pの適用領域拡大を目的として、同商品のボアタイプ大径サイズ(Φ50~125)をラインナップに追加した。

〈特長〉

(1)経済性に優れる4コーナ仕様のショルダーミル。

(2)ワイパー刃により底面切削で良好な加工面が得られる。

(3)汎用/刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。

■仕様(追加発売品)

・ボアタイム:φ50~125 計10アイテム

■価格

¥105,050~184,680(消費税別)

「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2026」満小間で出展申し込み受付を終了

「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN ロボットテクノロジージャパン、以下RTJ)2026」を主催するニュースダイジェスト社は、このほど、1月20日(火)をもってRTJ2026の出展申し込み受付を締め切ったと発表した。今回展では、昨年9月1日(月)に出展募集を開始して以来、2024 年7月に開催した前回展を上回るペースで出展申し込みがあったため。 今回の開催規模は約250社・団体、1350小間超となる見込み。(注:小間数の確定は3月ごろの予定) 今年6月に愛知県常滑市で開催されるRTJ2026は、2年に一度開催される産業用ボットトと自動化シスクムの専門展。前回展では244 社・団体ロ1320 小間)が出展し、2024年7月4日(木)~7月6日(土)の3日間で4万6405 人が来場した。 ニュースダイジェスト社の八角社長は、「3回目の開催を迎える今回は、前回展を上回るペースで多くの出展申し込みをいただいた。今回展では急激に進化するAI 技術やヒューマノイド(ヒト型ロボット)など今までにないソリューションの数々が展示される。本展がボットトを使った自動化のヒントを一つでも多く得られる場となるよう、開催に向けて準備を進めていく」とコメントしている。

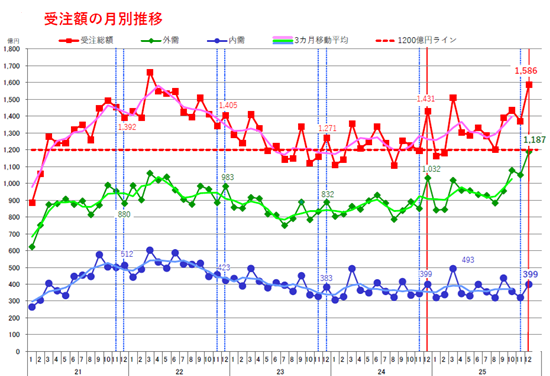

2025年12月分工作機械受注総額は1,586.4億円 2025年(暦年)工作機械受注実績

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2025年12月分の受注実績は以下の通り。

2025年12月分工作機械受注総額は、1,586.4億円となった。前月比は+15.8%、前年同月比は+10.9%で受注総額は9カ月ぶりの1,500億円超え、前年同月比では6カ月連続増加となった。本年最高額で、過去6番目に高い受注額となった。

このうち内需は、前月比で+24.8%、前年同月比で±0.0%の399.1億円で、2カ月ぶりに350億円を超えた。2025年暦年で3番目に高い受注額となった。

外需は1,187.4億円となり前月比+13.1%、前年同月比で+15.1%で、前月比は2カ月ぶりの増加、前年同月比では15カ月連続プラスと持続的な増加。外需として3カ月連続の1,000億円を超え、単月で初めて1,100億円を上回り、過去最高額。

12月の工作機械受注は内外需ともに前月比はプラスとなった。特に外需の伸びが寄与し、堅調に推移。受注の先行きは、社会情勢が目まぐるしく変化する中、概して設備投資は堅調な動きとなり、続く2026年の需要増に期待。

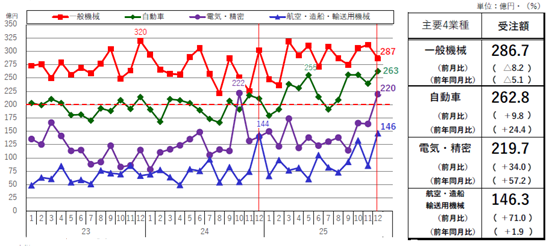

受注額の月別推移

(出所:日本工作機械工業会)

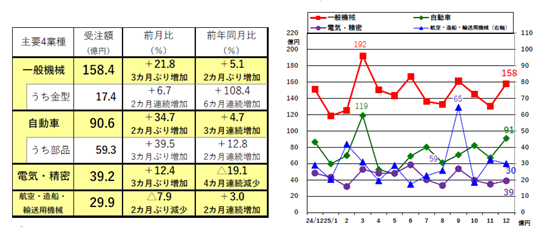

12月分内需 399.1億円(前月比+24.8% 前年同月±0.0%)

内需総額は、399.1億円(前月比+24.8% 前年同月比±0.0%となった。

前月比+24.8%と大きく増加し、2カ月ぶりの350億円を超え、好調裡に推移。主な需要業種は、「航空・造船・輸送用機械」が前月比で減少、「電気・精密」が前年同月比で減少するも、内需の2025年暦年で3番目に高い受注額となった。

・⼀般機械は前⽉⽐で3カ⽉ぶりの増加、前年同⽉⽐は2カ⽉ぶり増加で、2025年暦年では高い水準。

・建設機械は8カ⽉連続10億円には届かず、前月比で約半減も、前年同月比は増加と堅調な推移。

・⾦型は、4カ月連続14億円超え、2025年の暦年で1番⾼い受注額で堅調な推移。

・⾃動⾞向けは、前⽉⽐、前年度同月比ともに増加となっている。近年の「年平均レベル」をみると22年の平均レベルをピークに緩やかに下降している。

・依然低水準ながら、上期と比べ、新車対応投資や能増投資が一部に見られる。

(出所:日本工作機械工業会)

12月分外需(1,187.4億円 前月比+13.1% 前年同月比+15.1%)

(出所:日本工作機械工業会)

外需総額は1,050.2億円(前月比△2.5% 前年同月比+23.6%)となった。

・前⽉⽐は2カ⽉ぶりの増加、前年同⽉⽐では15カ⽉連続増、3カ⽉連続の1,000億円超えで、外需では過去最高額。

・外需は、国際情勢の不透明感が払拭されないなか、一部需要業種で投資が見られ、堅調増となっている。

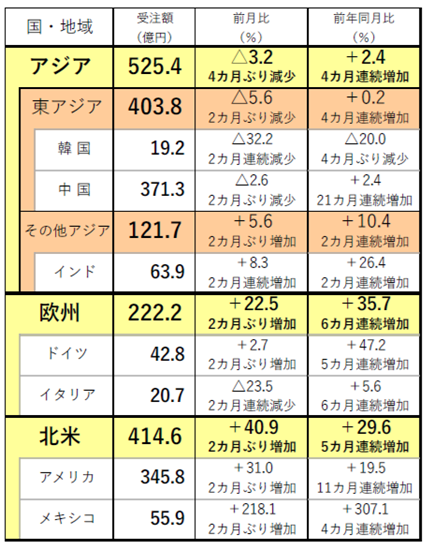

① アジア

アジア計は、3カ⽉連続の500億円超え。

・東アジアは2カ月連続の400億円超え。

・中国は前月比で減少も2カ月連続の350億円超え。2025年暦年で2番目に高い受注額。

・その他アジアは8カ月連続の100億円超え。

・インドは2025年暦年で3番目に高い受注額。

② 欧州

欧州計は、前月比、前年同月比ともに増加で、4カ月連続150億円超え。220億円超えは2021年10月以来(50カ月ぶり)。

・ドイツは3カ月連続の40億円超え。

・イタリアは3カ月連続の25億円を下回るも前年同月比で増加した。

③ 北米

北米計は前月比、前年同月比で増加し、11カ月連続の250億円超。400億円超えは過去最高額(2023年9月の341.7億円を更新。

・アメリカは過去最高の受注額(2022年5月の308.2億円を更新)

・メキシコは過去最高の受注額(2016年5月の46.3億円を更新)。

・⼀般機械は、3カ⽉ぶりに300億円を下回るも、2025年暦年の平均水準と堅調な推移。

・⾃動⾞は、前年同⽉⽐で11カ⽉連続増加し、5カ⽉連続200億円超え。250億円超えは2カ月ぶり。

・電気・精密は、前⽉⽐、前年同月比ともに大きく伸び、2025年暦年で最高額。

・航空・造船・輸送⽤機械は、2カ月ぶりの100億円超え。

(出所:日本工作機械工業会)

2025年(暦年)工作機械受注実績の概要

〈受注額〉

・概 況

2025年の工作機械受注額は、前年比+8.0%(3年ぶり増加)の1兆6,043億円で、3年ぶりに1兆6,000億円を上回った。内需は横這い基調で推移した一方、外需は北米及びアジアがそれぞれ過去最高額を更新、欧州も年終盤に受注水準が高まったことで、2018年(1兆8,158億円)、2022年(1兆7,596億円)、2017年(1兆6,456億円)に次ぐ歴代4番目の受注額となった。

このうち、NC工作機械は、1兆5,792億円(同+8.0%)となった。受注額全体に占めるNC工作機械の比率は98.4%(同±0.0pt)と、10年連続で98%を超えた。受注総額の内訳をみると、内需は4,409億円(同▲0.2%)、外需は1兆1,635億円(同+11.5%)で、外需比率は同+2.2ptの72.5%で、2年連続で過去最高を更新した。

・内需の動向

2025年の内需は、前年比▲0.2%(3年連続減少)の4,409億円で、2年連続で4,500億円を下回った。「航空機・造船・輸送用機械」は過去最高額を記録したものの、「自動車」や半導体製造装置など大口需要分野での投資が振るわず、2023年後半からの調整局面が2025年を通しても続く形となった。

業種別にみると、全11業種中7業種が前年比で減少した。主要4業種の前年比は、「航空機・造船・輸送用機械」(同+45.8%、353億円)が5年連続で増加した一方、「一般機械」(同▲2.9%、1,759億円)、「自動車」(同▲4.3%、871億円)、「電気・精密」(同▲4.0%、525億円)は、ともに3年連続で減少し、コロナ禍から回復した2021年以降では最も低い受注額となった。主要4業種以外では「官公需・学校」(35億円、同+38.8%)が大きく増加した。

・外需の動向(第1、10、11表参照)

2025年の外需は、前年比+11.5%(2年連続増加)の1兆1,635億円で、5年連続で1兆円を上回るとともに、初めて1兆1,600億円を超えた(過去最高額)。地域別に見ると、アジア及び北米がそれぞれの地域としても過去最高額を更新、第3四半期まで停滞が長引いた欧州も第4四半期には受注が高まった。

地域別にみると、アジアは前年比+12.2%(2年連続増加)の5,802億円で、2年連続で5,000億円を上回り、3年ぶりに過去最高額を更新した。このうち東アジアは同+13.2%の4,409億円(3年ぶりの4,000億円超)、その他アジアは同+9.1%の1,393億円(11年ぶりの1,300億円超)とそれぞれ2年連続で増加した。

国・地域別に見ると、中国(同+15.7%、3,901億円)は、内需低迷が続く中でも、内巻きによるデフレ圧力も強まり構造的な問題が山積している。一方、輸出は堅調で自動車やエレクトロニクス製品関連等で活発な需要がみられ、過去最高額を3年ぶりに更新した。また、11月の高市総理による台湾有事発言を機に日中関係の悪化が強まるものの、少なくとも2025年の暦年において、日本製工作機械を忌避するなどの動きは見られなかった。

インド(同+11.5%、716億円)も、自動車・二輪車や農業機械等での設備需要が持続し、3年連続で過去最高額を更新した。この他、韓国(同+5.9%、314億円)は2年連続で増加したが、台湾(同▲13.6%、193億円)は5年ぶりに200億円を下回った。また、東南アジアでは米中間の摩擦を受けて、中国から生産拠点の分散化に伴う受注が見られた。

欧州は、前年比+4.5%(2年ぶり増加)の1,974億円となった。第4四半期に入り「一般機械」、「航空機・造船・輸送用機械」、「商社・代理店」等で受注が持ち直したが、総じて勢いを欠く展開が続いた。

国別では、欧州復興基金による補助金により産業関連投資が増加したイタリア(同+15.7%、277億円)、航空機関連等でまとまった受注があったフランス(同+8.4%、252億円)など、多くの国々が前年比で増加したが、中核であるドイツ(同+4.7%、434億円)は厳しい経済情勢のもと幾分精彩を欠いた。また、近年受注水準が高まっていたトルコ(同▲28.3%、143億円)は自動車関連の投資が落ち込み、前年比の減少率が目立って大きかった。

北米は、同+17.6%(3年ぶりに増加)の3,600億円で、4年連続で3,000億円を上回り、過去最高額を更新した。アメリカ(同+17.0%、3,127億円)は、第2次トランプ政権が関税措置を相次ぎ打ち出しその影響が懸念されたが、航空・宇宙関連や建設機械、自動車(ガソリン車)等で大型受注が続き、年央以降は即時償却の恒久化措置や利下げが追い風となった。特に「航空機・造船・輸送用機械」は過去最高額を大きく更新した。メキシコは(同+53.3%、302億円)は米国の追加関税を巡る混乱が多少落ち着いた第4四半期に盛り返し5年連続で増加したが、カナダ(同▲11.0%、172億円)は米国との政治上の軋轢が響き2年連続で減少した。

主要3極別の受注シェアは、アジアが49.9%(同+0.3pt)、欧州が17.0%(同▲1.1pt)、北米が30.9%(同+1.6pt)となった。国・地域別シェアのトップ8は、1位が中国で33.5%(同+1.2pt、前年1位)、2位がアメリカの26.9%(同+1.3pt、前年2位)、3位はインドで6.2%(同±0pt、前年3位)、4位がドイツで3.7%(同▲0.3pt、前年4位)、5位が韓国で2.7%(同▲0.1pt、前年5位)、6位がメキシコで2.6%(同+0.7pt、前年11位)、7位がイタリアで2.4%(同+0.1pt、前年6位)、8位がフランスで2.2%(同±0pt、前年7位)で、メキシコが順位を上げた以外は、2024年から大きな変動はなかった。

・機種別の動向

受注額を機種別(含むNC機)でみると、全11機種中8機種で前年比が増加した。主な機種別の受注額は、旋盤計が前年比+8.4%の5,305億円で、3年ぶりに増加した。内訳では「うち横形(同+7.3%、4,905億円)」、「うち立て・倒立形(同+25.2%、399億円)」とも増加した。人手不足、固定費圧縮等による自動化・工程短縮需要を受けて、旋盤計における「うち複合加工機(同+10.9%、2,514億円)」が占める割合は47.4%と、前年から1.1pt上昇し、毎年過去最高を更新している。

マシニングセンタ(MC)は、同+7.0%の6,754億円で2年連続増加するも、3年連続で7千億円を下回った。「うち立て形(同+10.0%、3,959億円)」、「うちその他(同+35.3%、920億円)」はそれぞれ2年連続で増加し、「うちその他」は過去最高額を大きく更新した。一方、「うち横形(同▲7.7%、1,875億円)」は3年連続で減少し、5年ぶりに2,000億円を下回った。また、MC計における「うち5軸以上」は同+28.1%の2,106億円で、同区分として初めて2,000億円を超えた。総じて「5軸以上」の増加率はMC全体よりも高く、「うち立形」「うち横形」「うちその他」の各区分とも2割強増加した。この結果マシニングセンタに占める“うち5軸”の割合は31.2%(同+5.1Pt)と4年連続で上昇し、初めて3割を超えた。この他、FMS(同+104.2%、395億円)、中ぐり盤(同+17.6%、145億円)、放電加工機(同+11.8%、582億円)が前年比で1割以上増加した。

〈販売額〉

販売額は前年比+7.0%の1兆6,332億円で、2年ぶりに増加し、また、2年ぶりに1兆6,000億円を上回った。うちNC機は、同+6.9%の1兆6,072億円となった。暦年販売高は4年連続で1兆5,000億円を超えて推移している。

機種別(含むNC機)にみると、全11機種中7機種が前年比で増加した。主な機種別販売額は、旋盤計が同+3.6%の5,319億円、マシニングセンタ計が同+12.5%の7,088億円、研削盤計が同▲6.5%の865億円、レーザ加工機などの「その他」計が同+2.7%の1,570億円となった。

〈受注残高〉

2025年末の受注残高は、前年末比▲1.4%の7,574億円で、3年連続で減少したものの、5年連続で7,000億円を上回った。2022年に9,000億円に迫る水準まで増加した受注残高は、その後受注が調整局面入りし、部品不足が徐々に解消する中で次第に減少し、2025年3・4月は一時7,000億円を下回ったが、年央以降は再び7,000億円台半ばの水準まで高まっており、引き続き高いレベルにあると言える。当該年末の受注残高を直近3カ月(25年10~12月期)の販売平均で除した「受注残持ち月数」は5.2カ月で前年末から0.4カ月低下した。また、NC工作機械の受注残高は同▲1.4%の7,361億円となった。