イワタツールが創業90周年「受け継いだことは真面目にものをつくること」

イワタツール(社長=岩田昌尚氏)が去る2月19日、名古屋市内のキャッスルプラザで90周年祝賀パーティを開催し、多数の関係者がお祝いにかけつけた。

第一部は「イワタツールの歴史と100年へ向けて」をテーマに、あいさつを兼ねて岩田吉廣会長、岩田社長がそれぞれ過去の出来事や未来についての思い入れを述べた。第二部は大谷 裕 NCネットワーク名古屋社長の司会のもと、「IoTコネクテッドインダストリーズと切削工具」をテーマに、岩田社長ほか、海藤 満 碌々産業社長、川野俊充 ベッコフオートメーション社長がパネルディスカッションを行った。

生き残りをかけて

壇上に上がった岩田会長は、「創業者が28才の時に金山橋の南側で創業を開始した。昭和12(1937)年に日比野工場へ移転し、その3年後に株式会社となった。昭和16(1941)年に戦争が始まり、当時は300人以上いた従業員も敗戦とともにわずか10人まで減り、その後の約数年間は戦後の操業だった。焼け野原で、工業製品をつくるといってもなにもない時代だったが、ちょうど愛知航空機の仕事をこなしていた関係で、航空機に使用するジュラルミンの板を大量に譲り受けることができた。それで米びつやスプーンなどをつくった。」と、当時を振り返った。

終戦後の混乱期には洗浄用の衛生用品もつくった。時代背景もあり、これが結構なヒット製品だったようで、必要なものをつくり世の中に貢献していた姿勢は今の時代も変わることはない。

岩田会長は、「私はセンタードリルの量産化、熱処理に注力し、品質に関しても徹底的に研究・改良してきた。この姿勢については私の長男である社長が受け継いでくれた。」と話し、参会者にお礼の言葉を述べた。

また、最近のトレンドにもあるIoTやコネクテッドインダストリーズについては、「コンピューターを使うことによる新しい価値観や新しい製品開発は必要不可欠であり、切削工具を使いこなし、その精度を上げるための技術開発について、ITを含めて注力していく。」との姿勢だ。

記念祝賀パーティでは、冒頭、岩田社長から中国、タイ、ヨーロッパの責任者が紹介された。同社では各国合わせて約80名が動いている。

水谷隆彦 愛知県機械工具商業協同組合 理事長(ミズタニ機販社長)、安藤 安藤会長、村瀬英行 大垣共立銀行尾頭橋支店 支店長、酒井基和 サカイ社長、今野高志 ジャスト専務、牛島 望 日本機械工具工業会 会長(住友電気工業 専務)、松田俊宏 駐日スイス大使館 外国企業誘致 上席担当官、中西賢介 ナカニシ 副社長、樋口八郎 ニュースダイジェスト社 社長、山出谷武俊 山勝商会 社長による鏡開きが行われ、今野 ジャスト専務の乾杯の発声で開宴し、宴もたけなわの頃、散会した。

進化し続ける工場! 年末に集中クーラントの建屋も完成!

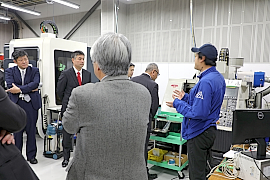

ハイス製品を保管し、製品のテスト加工を行う機械を設置している工場内を見学した。マシニングセンタ2台が設置されている。碌々産業の「MEGA」とDMG森精機の「DMU50」だ。基本的に小径工具のテストは「MEGA」で行う。「DMU50」は5軸加工機なのでバリエーション豊かな加工が行えるというメリットから、オイルホール付きのトグロンハードドリルのテスト加工も行っている。また、最近増加している新素材に関する加工もこの2台で行う。

「既にあるダイヤコーティングだと鉄系は基本的に使えないがcBNコーティングは鉄に使える。一般的なコーティングに比べて硬度が高くて耐熱温度も良い。現在研究開発している被膜の実用化ができれば、従来のコーティングを施したものよりも7倍ほど工具の寿命が持つと言われる。この研究は世界約10カ所以上で行っているが、どこもうまくいっていないようだ。一番うまくいったのは、ドイツのフラウンホーファーと聞いている。成膜は出来たようだが、いざ、加工をすると被膜がペロッと剥がれてしまう。弊社も現在その状態だが、まったく違うプラズマのやり方をしており、うまくいく可能性が十分ある。弊社はこの被膜に合致した工具形状や条件を合わせていく。」と気合いを見せた。