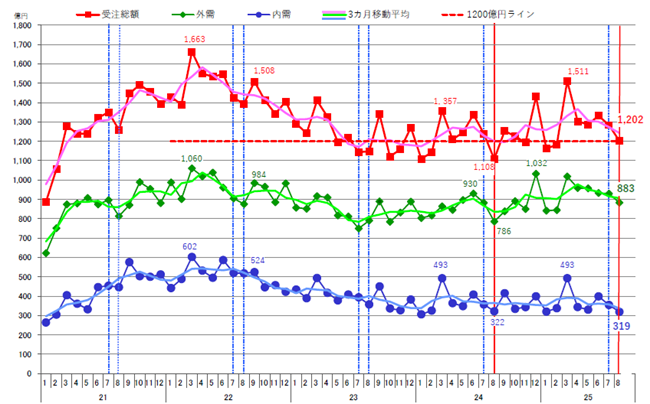

2025年8月分工作機械受注総額は1,201.7億円

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2025年8月分の受注実績は以下の通り。

2025年8月分工作機械受注総額は、6カ月連続の1,200億円超。1100億円超えは54カ月連続。前年同月比では2カ月連続増加。

内需は319.0億円(前月比△10.0% 前年同月比△0.9%)で3カ月ぶりの350億円割れ。航空・造船・輸送用機械以外が鈍く、基調は横ばい圏内の動きとなっている。

外需は882.8億円(前月比△5.0% 前年同月比+12.3%)で前月比5カ月連続で減少、6カ月ぶり900億円割れも、前年同月比では11カ月連続増加となっている。

工作機械受注の先行きは世界経済の不透明感や、米国関税措置の影響が和らぐなか、内外需の緩やかな動きと下振れリスクへ留意しつつ、年後半に期待したい。

受注額の月別推移

(出所:日本工作機械工業会)

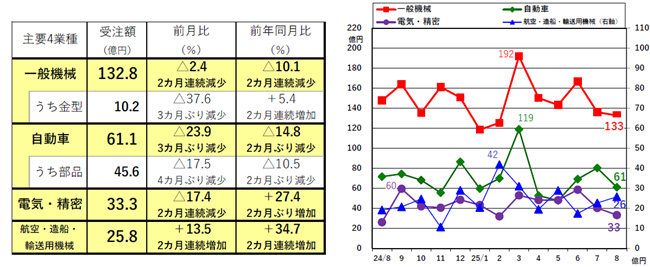

8月分内需 319.0億円(前月比△10.0% 前年同月比△0.9%)

内需総額は、319.0億円(前月比△10.0% 前年同月比△0.9%となった。

3カ月ぶりの350億円割れ。前月比、前年比ともに弱含んでいる。主な需要業種の一般機械、自動車での減少、結果的に内需総額が伸び悩むひとつの要因とみられる。

・⼀般機械は前⽉⽐、前年同月比で2カ⽉連続減少で、2カ月連続140億円割れ。

・建設機械は前月比で5カ⽉ぶりの増加も10億円には届かず、金型とともに堅調な推移。

・特筆すべき懸念事項はないものの、総じて堅調な推移。

・⾃動⾞向けはその内訳で前月比、前年同月比ともに減少している。

自動車関連は、米国の関税措置や電動化対応の方向性が定まらないなか、設備投資は踊り場の状況となっている。

(出所:日本工作機械工業会)

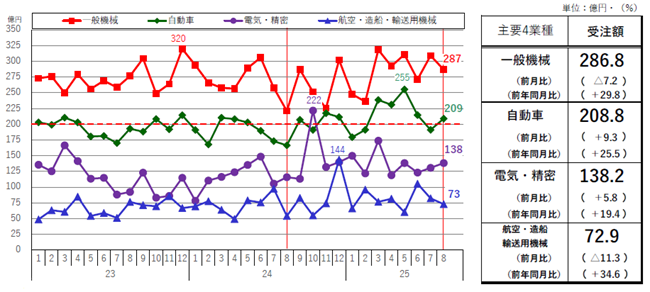

8月分外需(882.8億円 前月比△5.0% 前年同月比+12.3%)

外需総額は、882.3億円(前⽉⽐△5.0% 前年同⽉⽐+12.3.3%)となった。

・前⽉⽐は5カ⽉連続減少も、前年同⽉⽐では11カ⽉連続増加し、12カ⽉連続の800億円超え。

・世界経済の不透明感はあるも、外需総額としては前年平均を超えており堅調な推移。

① アジア

アジア計は、6カ月ぶりの450億円割れ。

・東アジアはここ数ヶ月350~400億円で推移をしていたが、3カ月ぶりの350億円割れ。

・中国は6カ月ぶりの300億割れ。

・その他アジアは4カ月連続の100億円越え。

・インドは3カ月ぶりの50億円割れ。

② 欧州

欧州計は4カ月ぶりの150億円割れ。

・ドイツは前月比、前年同月比で20%近く減少し、8カ月ぶりの30億円割れ。

・イタリアは先月の反動減が、6カ月ぶりの20億円割れ。

③ 北米

北米計は前月比、前年同月比で増加し、7カ月連続の250億円超え。

・アメリカは前月比、前年同月比増加し、今年の平均並みの240億円超え。

・メキシコは前月比、前年同月比ともに減少し、2カ月連続の20億円割れ。

(出所:日本工作機械工業会)

(出所:日本工作機械工業会)

今後の見通し

7月29日にIMF(国際通貨基金)が発表した、2025 年の世界経済全体の成長見通しは3.0%で、4月の前回発表時から0.2pt上方修正された。

一方、日工会が9月上旬に会員企業を対象に実施した、本年10~12月期の受注見通し調査のDI値は+5.8ptと、13四半期ぶりに「増加」超となった。世界経済の先行きについては予断を許さないものの、今後大きな波乱が生じなければ、これまで抑制されてきた設備投資が進み、受注額を押し上げると期待される。

各地域別に展望すると、まず北米は、上期にストックを積み増す動きがあった反動が生じる可能性があるものの、上述したように、相互関税の新税率確定を受けた投資の広がりが期待され、米国での利下げも追い風に働くと見られる。欧州については、最悪期を脱し徐々に改善に向けた動きが見られる中、9月下旬に開催されるEMOハノーファー展での商談が、当面の動向を予測する上で注目される。中国については、自動車関連で有力完成車メーカ系列を中心に続いてきた活発な設備投資がピークアウトし、エレクトロニクス分野での大型受注も若干トーンダウンする可能性があるが、政策支援もあって、市場全体として堅調に推移するとの見方も根強い。インドでは通信機器関連の特需が一旦収束した様子だが、自動車や自動二輪、農業機械等で引き続き高水準での受注が見込まれる。内需(日本)については、自動車関連で老朽化設備の更新投資が広がりつつある他、半導体製造装置でも商談が進み始めた気配があり、秋以降の本格的な改善が期待される。

一方で、世界経済は急減速する可能性こそ和らいだとはいえ、前年との比較では、若干の減速は避けがたく、先行きを過度に楽観できない。外乱によって設備投資が影響を受ける可能性があることに注意が必要である。最新の動向や発表内容を油断なく注視し、世界各国での需要に対応していく。