ものづくりの基準をつくる第一測範製作所 ~ユーザーの安心と信頼を確保するために~

われわれの生活を豊かにし、安心できる製品を手掛けている製造業。モノづくりで欠かせないプロセスのひとつに測定・検査が挙げられる。この過程を無くして、製品や部品に信用・信頼は生まれない。

第一測範製作所(社長=木村敬知氏、本社:新潟県小千谷市)は、1944年の創立から現在まで、長年構築された高い技術力で製造現場の精度を保証している測定機器メーカだ。なかでもゲージメーカとして“ISSOKU”の名は、世界の製造現場でモノづくりの品質を支えるブランドとして認知されているが、同社が高い評価を得ている理由を挙げると、受注、設計、製造、そして発送までの全行程が一貫され顧客のニーズに対応できていること、そして安定した品質体制が確立されトレーサビリティが徹底されていることだろう。工場内は恒温に設定され、測定室においては、温度20℃、湿度50%に徹底管理しているという万全ぶりだ。これら高い技術環境下で精密な測定機器を製造しているのだから、“長さの基準をつくる”メーカとして、製造現場になくてはならない企業のひとつと認知されているのも当然だろう。

5µmを体感できるショールームで測定に対するニーズを突き詰める

同社には、最先端の測定機器がズラリとならぶショールームがある。実験要素も兼ねているので、単なる製品群を並べたショールームとはひと味違う。ここで顧客の要望を聞いてそのニーズに合致したものを提案する。われわれの生活を豊かにするための自動車、航空機、医療機器等は様々な部品から構成されているが、それらの商品は安全面の観点からみると、測定なくしてものづくりの信用に値するモノは生まれない。したがって、このショールームで打ち合わせることは非常に大きな意味を持つ。安心・安全のための万全な体制を構築するためのノウハウがこのショールームにはあるのだ。

技術を売るということ

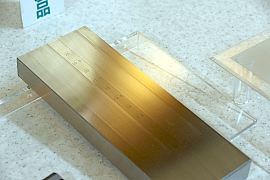

さて、細かいものを測るといえば、塗料や化粧品、食品などがある。粒子が均一に混ぜられているかを測定するために「粒度ゲージ」というものがあり、それこそが、先程、体感した金属の塊で、撹拌された度合い(分散性)を評価するISSOKU製品だ。この製品は、ナノレベル計測のプロによる精密加工技術に支えられた信頼性の高い製品だが、この製品は、ラッピング技術がなければ生まれない製品であり、この磨きの技術こそが同社の強みなのだ。

ところで技術を売る――という観点から、どうしても営業マンの活躍が気になる。良い製品も売れなければ、意味を持たないのが製造業。今では、多品種少量&単品生産が当たり前となった。そのため、顧客の要望は多岐にわたり、中には、複雑な工程を要する製品が必要になる。その場合、打ち合わせが必要になるが、同社では、営業や技術担当者がユーザーの元へ訪ね、詳しい要望を聞いた上で見積もりまたは生産手配を行う。

工場内で若者のラップ技術を見た!

成形加工では、焼が入っていない柔らかい状態のものを刃物で削り取って必要な形にしていく。研削加工では熱処理で硬くしたものを砥石で削り取って精度を仕上げる。ボールねじ加工では、ねじ加工に特化した旋盤を使い、つるつるの棒にねじ溝が切られていく。

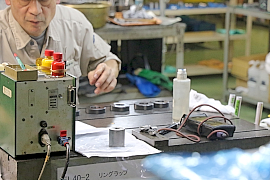

「弊社のゲージは、研削盤の砥石で削ってそれで終わりになるというのが少なくて、殆どのものがその後、手作業による仕上げ加工(ラッピング)をしています。リングゲージは内径のゲージですが、これを仕上げるのに、さらに手作業で磨くんですよ」と桑原さん。ラップとよばれる工具をチャックに加えてクルクル回し、そこにゲージをあてがい、こすりつけながら仕上げていく。これを手作業で丁寧に一つ一つ仕上げているのだから、なかなか根気のいる作業である。1,000分の1ミリの許容差があり、それ以上に大きくなっても小さくなっても不可なのだ。次に、その寸法を測定する工程だが、顕微鏡のような形をした非接触式の内径の測定機があった。これは自社製である。もう一桁下の10,000万分の1ミリ単位で測定ができるスグレモノだ。

「弊社のゲージは、研削盤の砥石で削ってそれで終わりになるというのが少なくて、殆どのものがその後、手作業による仕上げ加工(ラッピング)をしています。リングゲージは内径のゲージですが、これを仕上げるのに、さらに手作業で磨くんですよ」と桑原さん。ラップとよばれる工具をチャックに加えてクルクル回し、そこにゲージをあてがい、こすりつけながら仕上げていく。これを手作業で丁寧に一つ一つ仕上げているのだから、なかなか根気のいる作業である。1,000分の1ミリの許容差があり、それ以上に大きくなっても小さくなっても不可なのだ。次に、その寸法を測定する工程だが、顕微鏡のような形をした非接触式の内径の測定機があった。これは自社製である。もう一桁下の10,000万分の1ミリ単位で測定ができるスグレモノだ。

鉄は暖かくなると伸びる。基準の温度を20℃に設定しているとのことだが、20℃からどのくらいずれているか、確認している様子が垣間見れた。実はこの測定機には温度センサーがついており、温度の補正がかかるようになっている。例えば、20℃を基準として、その温度のズレから、本来の寸法を導き出す、という計算ができる機能を持っている。

鉄は暖かくなると伸びる。基準の温度を20℃に設定しているとのことだが、20℃からどのくらいずれているか、確認している様子が垣間見れた。実はこの測定機には温度センサーがついており、温度の補正がかかるようになっている。例えば、20℃を基準として、その温度のズレから、本来の寸法を導き出す、という計算ができる機能を持っている。

歩いて行くとただならぬ雰囲気の“関係者以外立入禁止”のドアがあった。特別に取材許可が下りた。

中に入ると青年が1人。荒削りをしてきた製品を手作業で平らにし、精度を上げていく。先述にある、木村社長が言っていた“コンマ数ミクロンの違いが分かる若いラップ職人”関 勝太さんがもくもくと平面ラップの作業をこなしていた。これこそ、感覚が勝負という曖昧な表現でありながら、感覚こそがリアルな寸法をたたき出すという不思議。

われわれの生活の中に必要とされている製品が安心・安全であるという大前提があり、こうしたものづくりの舞台裏には「長さの基準をつくる会社」が活躍している。