繊細な工業彫刻で世界中のキレイを下支え! ~小原彫刻工業に世界のトップブランドが注目する理由~

世界中のお洒落に敏感な女性なら一度は聞いたことがあるであろう、JILL STUART(ジル スチュアート)や、ANNA SUI(アナ スイ)。いずれもコスメ業界では、一目置かれるブランドである。

世界中のお洒落に敏感な女性なら一度は聞いたことがあるであろう、JILL STUART(ジル スチュアート)や、ANNA SUI(アナ スイ)。いずれもコスメ業界では、一目置かれるブランドである。

有名百貨店の店内で、複雑な花の形をしたフレグランスにルージュ、繊細なファンデーションのコンパクトなど、照明に照らされてキラキラと輝く。それらをみていると、ついついうっとりしてしまうが、これらの一流ブランドが持つ華やかさと美しさの中で、ひっそりと東京の企業が下支えをしていることをご存じだろうか。

金型部品の工業彫刻を主体に事業を展開している小原彫刻工業(社長=小原基雄氏、本社:東京都江東区)を訪ね、お話しを伺った。

職人というより芸術家に近い仕事

小原彫刻工業は、小原社長の父である健司会長が24歳の時、1958年に創立した。小原社長によると、「今ではもう年齢ですので難しいですが、父は、模様もない金属に下書きし、そのまま鏨(たがね)で加工することができたんですよ」とのこと。鏨とは、金属をハンマーで叩きながら凹凸を付ける作業を指す。相当な集中力が必要な作業だ。

この大黒様は、先方に「大黒様の貯金箱がつくりたいんだよね」と言われて、会長が大黒様の写真や絵を探して、それを模して鏨で製作したものだ。3Dスキャンができる現代では考えられぬほどの作業である。大黒様の表情、特に鼻のあたりなどは、非常に生々しい。

小原社長は、「私たちの時代はデジタル処理に慣れた感覚がありますし、相当細やかなものに集中力を持って作業をしているんですが、こうして父の時代の仕事から比べると、若干ノペッとしてしまい立体感が乏しいように感じます。そうしたことを配慮しながら作業をしているんですよ」とのこと。この配慮が、海外には安易にマネをされない仕事をし、値段でも勝負することはない、小原彫刻工業の強みなのだ。

いつの時代もニーズに合致した最先端の設備を投入し、小原彫刻工業しか出来ない仕事をこなす

意匠性の高いものは、データをつくるのも大変だ。せっかくデータをつくっても加工が出来ない場合もある。美しさを追求して複雑を極めたシロモノは、残念ながらデータも加工もうまく行かないこということが多々あるのだ。そんな時、周囲が“お手上げの仕事”も引き受けるのが、小原彫刻工業であり、稀少な存在といえる。

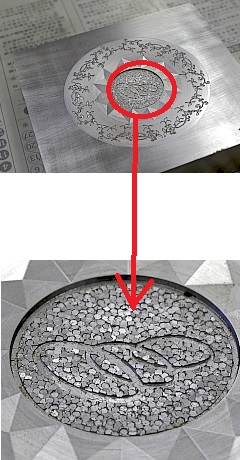

この写真にある、ブツブツした部位は、一粒一粒がランダムに入っており、データ作成が困難なのが分かる。この加工の工程がどうなっているのかは、“シークレット”とのことだ。とても難しい加工なのは間違いない。

「無理な仕事を、“やっぱり無理だよ”で済ませると、いつまで経っても出来るようにならない。一つ解決すれば、また一つ解決していくものですから、最終的には出来る! という希望があります」と、小原社長の前向きな姿勢に、世間では目立たないが、“世の中のキレイを進化させている企業はここにあり”と感じた。

健司会長は一見、芸術肌の彫刻職人のように見えたが、時代に合わせて先端設備を臆することなく投入してきた。小原社長は、「今はもう消滅したJAPAXという会社が日本ではじめて放電加工を投入したんですが、1972年の当時、父は真っ先に放電加工機を入れました。また、ATCが付いたマシニングも牧野フライス精機の1号機を入れています。当時は1万回転が1番速かったけれど、マシニングでやるとプログラムを作らなければならず、採算が合わなかったようですが、父は、“将来これが主流になるので今から勉強すれば儲けのタネになるぞ”と良く言っていたものです。まだ目新しかった3Dスキャナーも10年以上前にかなりの投資をして設備しましたが、それにより新しい分野でどんどん使えるようになってきました」と話してくれた。

健司会長は一見、芸術肌の彫刻職人のように見えたが、時代に合わせて先端設備を臆することなく投入してきた。小原社長は、「今はもう消滅したJAPAXという会社が日本ではじめて放電加工を投入したんですが、1972年の当時、父は真っ先に放電加工機を入れました。また、ATCが付いたマシニングも牧野フライス精機の1号機を入れています。当時は1万回転が1番速かったけれど、マシニングでやるとプログラムを作らなければならず、採算が合わなかったようですが、父は、“将来これが主流になるので今から勉強すれば儲けのタネになるぞ”と良く言っていたものです。まだ目新しかった3Dスキャナーも10年以上前にかなりの投資をして設備しましたが、それにより新しい分野でどんどん使えるようになってきました」と話してくれた。

今の時代は営業力も必要

「バブルの時はいくらでもいいからとにかく間に合わせてくれ、という仕事が多く、お金に重きを置かなかった。座っていても仕事が来た時代ですからね。バブル崩壊やリーマンショックもあったけれど、良くないときこそ、どんどんアピールしなければならないと知った。単に営業をするだけでお客さんになってくれるわけでもない。何度も何度も“自分のところにはこういう技術があります”とアピールをしていかないと。いくら自分のところに技術があっても、お客さんが認知してくれないと意味がない。今はインターネットも普及しているし、これらのツールを使いながら営業努力をするようにしています」と健司会長。ちなみに会長はすでに80歳を超えているが、最新の動向にも目を光らせている。

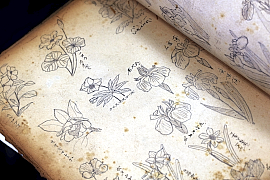

健司会長は、「やっぱりね、絶えず研究していかないと。例えば葉っぱ1つ彫るにしても、ただの葉っぱじゃなくて、捻れているのもあれば、虫が食っているところもある。昔はお金が無かったから藁半紙にデッサンしたもんだよ」と昔の話をしてくれた。昔のデッサンしたものを拝見させて頂いたが、独学で学んだとは思えないほどの美しさに圧倒された。

こうした企業は、工場内の秘密も多く、守秘義務の観点からなかなか取材は難しいが、今回、美しさの追求がさらに技術を高めている様子を知ることができた。そのDNAは次世代にも引き継がれ、時代に合致した手法で、市場が欲するニーズに対応するため、新たな技術を構築している。

「難加工もどんどんチャレンジする」という頼もしい姿勢と、こうした企業が日本にあることを誇りに思いたい。