ニュース

コマツ <オフロード法 2014年基準適合> ホイールローダー「WA150-8」を新発売

コマツは、最新技術を随所に織り込み、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」2014年基準に適合したホイールローダー「WA150-8」を発売した。同機は、WA150-6(オフロード法 2006年基準)のモデルチェンジ機として、約6年ぶりに2014年基準適合車として導入される待望のWA150シリーズ。オフロード法2014年基準に適合するエンジンを搭載し、高効率でパワフルな作業性と高い最高車速を実現するとともに、市街地でも活躍できるコンパクトな車格と従来機の商品力や基本性能を継承している。

コマツは、最新技術を随所に織り込み、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」2014年基準に適合したホイールローダー「WA150-8」を発売した。同機は、WA150-6(オフロード法 2006年基準)のモデルチェンジ機として、約6年ぶりに2014年基準適合車として導入される待望のWA150シリーズ。オフロード法2014年基準に適合するエンジンを搭載し、高効率でパワフルな作業性と高い最高車速を実現するとともに、市街地でも活躍できるコンパクトな車格と従来機の商品力や基本性能を継承している。

さらにバケット容量を従来機より向上させ、1.6㎥としたことで余裕のある高効率な積み込み作業を実現している。また、同機は除雪仕様車および畜産仕様車もあわせて導入する。それぞれの作業特性を考慮した性能を従来機より継承しているほか、すべり易い路面でも最適な駆動力が得られ、タイヤスリップを減少させるコマツ独自のトラクションコントロールシステム「Sモード」などにより、操作性を重視した機能で安全・快適な作業をサポートする。

ロボット統計受注・生産・出荷実績(2019年暦年)

ロボット工業会がまとめた2019年暦年のロボット統計受注・生産・出荷実績は次のとおり。業況について 2019年の年間の集計結果は、需要の約7割を占める輸出で依然として減少傾向が続いたが、年初を底に年後半より減少幅に改善がみられた。会員と非会員を含めた年間受注額は対前年比16.2%減の8,064億円、生産額は同15.1%減の7,743億円と、それぞれ2018年から2桁の減少となった。受注・生産・出荷の各状況は以下の通り。受注 ・受注台数(台) : 201,520(前年同期比△18.8%) 【7年ぶりの減少】 ・受注額(億円) : 8,064(同△16.2%) 【7年ぶりの減少】生産 ・生産台数(台) : 192,707(前年同期比△19.8%) 【6年ぶりの減少】 ・生産額(億円) : 7,743(同△15.1%) 【6年ぶりの減少】出荷 ・総出荷台数(台) : 196,488(前年同期比△18.8%) 【6年ぶりの減少】 ・総出荷額(億円) : 7,985(同△14.4%) 【6年ぶりの減少】 ・国内出荷台数(台) : 53,561(同△9.3%) 【6年ぶりの減少】 ・国内出荷額(億円) : 2,513(同△8.0%) 【6年ぶりの減少】 ・輸出台数(台) : 142,928(同△21.9%) 【2年連続の減少】 ・輸出額(億円) : 5,472(同17.0%) 【6年ぶりの減少】国内出荷内訳 ■電機機械産業向け ・国内出荷台数(台) : 18,338(前年同期比△11.1%) 【5年ぶりの減少】 ・国内出荷額(億円) : 925(同△8.4%) 【3年ぶりの減少】 ■自動車産業向け ・国内出荷台数(台) : 17,481(前年同期比△2.3%) 【6年ぶりの減少】 ・国内出荷額(億円) : 750(同△1.9%) 【6年ぶりの減少】輸出内訳 ■電子部品実装用 ・輸出台数(台): 11,493(前年同期比△14.9%) 【4年ぶりの減少】 ・輸出額(億円): 1,903(同△11.6%) 【4年ぶりの減少】 ■溶接用 ・輸出台数(台): 26,398(前年同期比△28.0%) 【2年連続の減少】 ・輸出額(億円): 612(同△35.2%) 【2年連続の減少】〈2020年見通し〉 自動化に対する強いニーズによる投資への期待がある一方、各種地政学的リスクに加え、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による景気の下押しは避けられない状況となっており、今後の状況も不透明なことから、同工業会としての2020 年見通しの公表は控えることとなった。

MOLDINO アルファボールプレシジョンF「ABPF形」・アルファラジアスプレシジョンF「ARPF形」のモジュラーミルタイプにエアー穴付きを追加発売

MOLDINOがこのほど、好評のアルファボールプレシジョンF「ABPF形」・アルファラジアスプレシジョンF「ARPF形」のモジュラーミルタイプにエアー穴付き計13アイテムを追加発売した。

MOLDINOがこのほど、好評のアルファボールプレシジョンF「ABPF形」・アルファラジアスプレシジョンF「ARPF形」のモジュラーミルタイプにエアー穴付き計13アイテムを追加発売した。

●アルファボールプレシジョンF「ABPF形」

モジュラーミルタイプエアー穴付きを6アイテムが新登場。強靭な刃先のSH タイプと新材種TH303 の組み合わせにより、高硬度材の高能率加工を実現、S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面が得られる。

●アルファラジアスプレシジョン「ARPF形」

モジュラーミルタイプエアー穴付きを7アイテムを追加。高精度な仕上げ用ラジアスエンドミルで、刃先強度と切れ味を合わせ持つねじれ刃形インサートをラインナップした。

■追加仕様

ホルダ(モジュラーミルタイプ エアー穴付き)

ABPFM-H:φ10~φ30(全6アイテム)

ARPFM-H:φ10~φ32(全7アイテム)

■価格

ホルダ:¥18,360~¥39,270(消費税別)

日進工具 人気の「無限コーティング フラットドリル MFD」が規格拡大!

〝NS TOOL〟でお馴染みの日進工具が、このほど、曲面や斜面への安定した穴あけが可能な「無限コーティング フラットドリル MFD」の規格を拡大した。最小径φ0.1~φ0.95の18サイズを新たに追加し、微細加工領域にも対応する。これにより、φ0.1~φ6まで計69サイズとなった。炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金、アルミニウム合金、銅などに威力を発揮する。

〝NS TOOL〟でお馴染みの日進工具が、このほど、曲面や斜面への安定した穴あけが可能な「無限コーティング フラットドリル MFD」の規格を拡大した。最小径φ0.1~φ0.95の18サイズを新たに追加し、微細加工領域にも対応する。これにより、φ0.1~φ6まで計69サイズとなった。炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金、アルミニウム合金、銅などに威力を発揮する。

特長は、傾斜面や曲面など加工面の形状を問わず、工具剛性と切粉排出性を両立させ、安定した穴あけ加工が可能でバリも抑制すること。微細径でも安定した穴あけを可能にするため、工具サイズ毎に開発、最適化された工具デザインも優位性のひとつ。

仕様

・工具素材:超微粒子超硬合金

・コーティング:無限コーティング(TiAlN系)

・溝数:2

・ねじれ角:20°(D<0.5)/30°(D ≧ 0.5)

・加工穴深さ:2D

ワークサンプル

牧野フライス精機 オンラインコンテンツを強化! ~オンライン立ち会いやオンラインスクールの実施も~

牧野フライス精機が新型コロナウイルス感染拡大に伴い、顧客への訪問に制約があることを受け、YOUTUBEを用いたオンラインコンテンツの強化に取り組んでいる。 従来も同社では会社紹介や製品紹介の動画を掲載していたが、5月より、チャックの調整方法や加工事例動画を週に一度掲載する。 具体的には、オンライン会議システムとスマートグラスを組み合わせて、オンラインで出荷前立ち会いを実施。スマートグラスで見ている同社側の映像を顧客へリアルタイムで送り、機械の動作や外観チェック等を実施する。また、月に一度、本社で開催しているプログラミングソフトのスクールを6月中にオンラインで開催を予定している。 同社では、「順次動画を増やしていき、顧客の研削スキル向上や製品選定の参考になれば」との考えを示し、顧客へ向けてさらなる情報発信に注力する方針。↓牧野フライス精機公式YOUTUBEチャンネル↓https://www.youtube.com/channel/UC6vAVNtN_YyHPNiI6Owa3VA

DMG森精機とKDDI 5Gを活用したデジタルファクトリーの実現に向け、共同検討を開始

製造業界は、変種変量・多品種少量生産の実現、生産性向上、スキルの標準化など、製造現場における課題は近年大きく変化しており、機械の高精度化・高効率化とともに製造現場の自動化に対するニーズが高まっている一方、工作機械を使った切削時に発生する切りくずが稼働停止や加工不良の大きな要因になるなど、無人運転や夜間運転による自動化に対して課題があった。DMG森精機は、このような課題に対して、最先端のテクノロジーを駆使して課題解決や生産性の向上を行うデジタルファクトリー化を進めている。

今後の取り組みとして、2拠点の5Gを活用することで、工作機械内の画像だけでなく、各種センサー情報などの大容量データをリアルタイムに収集し、より正確な顧客の状況把握ができるため、この情報を活用し、機械性能を最大限に発揮するための技能向上ソリューション開発を両社で目指すとしている。さらに、KDDIが有する5Gビジネスの開発拠点「KDDI DIGITAL GATE」を活用し、製造現場における課題の深堀りや課題解決の検証を実施していくとしている。

イスカルジャパン 超小型チップ交換式エンドミル「ナンミル」(NAN MILL)の販売を開始

イスカルジャパンが、このほど最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミル「ナンミル」(NAN MILL)の販売を開始した。

イスカルジャパンが、このほど最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミル「ナンミル」(NAN MILL)の販売を開始した。

最新ナンミルは、小型三角形チップ交換式、90°リードカッターで、ナンミルチップは、超小型のチップを採用し、通常超硬ソリッドエンドミルで行われる小径加工に対応するもの。超硬ソリッドエンドミルと比較し、チップ交換式ナンミルは高い経済性が得られる。

三角形3コーナー使いチップ採用のナンミルは、90°肩削り加工・ランピング加工・溝加工に対応。スクリュー穴無しのチップは、小型ながら剛性・耐久性に優れている。最小工具径8mmと、極小径構造ながら、芯厚の大きなホルダーは剛性を高め、多刃構造を可能とした。

チップ交換は磁石のついた脱着レンチにより、簡単に行うことができ、部品紛失も防止する。ホルダー寿命を延ばし、錆にも強い銀白色「ハードタッチ」ホルダーシリーズ(HRC50)を採用している点も注目される。

〈レパートリー〉

エンドミル HM390 ETP:φ8mm、φ10mm

マルチマスターアダプター HM390 ETP-MM:φ8mm、φ10mm

チップ HM390 TPKR 04

タンガロイ 「DEEPTRIDRILL」、「TRI FINE」、「FINE BEAM」、「UNIDEX」用ガイドパッド新材種 「FH3125」を 拡充

タンガロイが6月1日から、深穴工具シリーズの「DEEPTRIDRILL」、「TRI FINE」、「FINE BEAM」、 「UNIDEX」用ガイドパッド新材種「FH3125」を拡充し、全国で発売を開始した。

タンガロイが6月1日から、深穴工具シリーズの「DEEPTRIDRILL」、「TRI FINE」、「FINE BEAM」、 「UNIDEX」用ガイドパッド新材種「FH3125」を拡充し、全国で発売を開始した。

ガイドパッド新材種「FH3125」は、汎用性および耐摩耗性に優れ、専用母材とコーティングの組合せにより長寿命を実現したもので、ガイドパッドの先端形状を改良することにより、ガイドブッシュないしガイド穴にガイドパッドが挿入する際の挙動を安定させ、ガイドパッド欠損リスクの低減を大幅に向上させた。

〈主な特長〉

(1)高い耐摩耗性を誇り、長寿命ガイドパッド材種。

(2)様々な被削材に対して、安定した寿命性能を実現。

(3)ガイドブッシュないしガイド穴にガイドパッドが挿入する際の挙動安定性を高める、独自のガイドパッド先端形状を採用。

主な形番と標準価格(税抜価格)

■ガイドパッド

・GP04-16-055-DC FH3125:3,800円

・GP07-20-120-DC FH3125:4,550円

・GP18-40-300-DC FH3125:7,200円

(全アイテム 13形番)

天田財団 代表理事理事長に末岡愼弘氏

岡本前代表理事理事長は、2015年の就任以来、塑性加工やレーザプロセッシングの研究助成の大幅な拡大や積極的な普及啓発事業に尽力し、さらに、2019 年には、金属等の加工従事者の技能と地位向上を目的とした資格取得を支援する技能検定受検手数料助成 を新たに公益事業に追加するなど、社会貢献に努めた。

末岡新代表理事理事長は、「これから金属等の加工に関する学術の振興と、それら知見を製品として具現化する製造現場の技能者育成に、助成という公益事業をとおして尽力してまいります。年初より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が、日本の研究・教育現場や製造業にも大きな影響を与えています。こんな時こそ、『民による公益の増進』を目的とした公益財団がより積極的に社会貢献すべきと考えています。天田財団の代表理事理理事長として改めてその職責の重さに身の引き締まる思いであります。」と意気込みを示している。

■天田財団について

1987年に(株)アマダの創業者であり、当時同社会長の天田勇氏を設立代表者として、財団法人天田金属加工機械技術振興財団が設立した。同財団の目的は、金属等の塑性加工分野における機械・加工システム技術に関する研究開発助成事業、ならびにその普及啓発事業を通じて、塑性加工機械に関する技術の向上を図り、広く金属加工業界および経済の発展に寄与することで、2007 年からは、研究開発助成の対象を時代のニーズに合わせて、レーザプロセッシング分野へと拡大している。2011年には公益認定を受け、公益財団法人天田財団へと名称を変更し、現在に至っている。

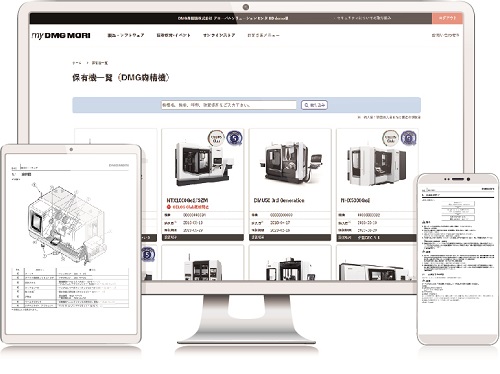

DMG森精機 機械購入後の情報を提供する会員制オンラインサービス「my DMG MORI」を開始

DMG森精機は、このほど、機械購入後の情報を提供する会員制オンラインサービス「my DMG MORI(マイディーエムジーモリ)」を開始した。

工作機械は10年、20年にわたって使用する製品のため、同社では顧客と長期的に強いパートナーシップを築くことが重要と考えており、購入した機械が常に最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートしている。

「my DMG MORI」は、機械を購入した顧客が保有機の情報をいつでも確認できるように、また設備の急なトラブルにも早期に復旧できるように、ネットワークを通じて顧客の生産性と収益拡大に貢献するオンラインサービス。設備に関するさまざまな情報を「my DMG MORI」で一元管理できるで、複数台の設備を保有している顧客も効率的に活用できる。

▼my DMGMORIのWebサイトはこちら▼

https://www.technium.net/service/

主な機能

保有機関連情報

●顧客の保有機の機番・納入日、保証期限などを閲覧でき、修理復旧センタへの問い合わせがスムーズ。

●マニュアル、カタログをオンライン上で確認でき、必要な箇所も素早く検索可能。

●保有機の修理・復旧履歴の閲覧ができ、過去の原因や対策、修理に必要な部品を確認可能。

(2)修理・復旧リクエスト

●トラブルが発生しても、修理復旧センタにオンラインで問い合わせが可能(2020年6月リリース予定)。

●不具合が起きた箇所を画像で修理復旧センタへ送付できるため、早期の復旧を実現。

●パーツ部品の購入履歴の確認が可能(2020年6月リリース予定)。

(3)my DMG MORIからCELOS Club専用コンテンツにアクセスが可能(CELOS Clubに加入の方のみ)

(主なCELOS Club専用コンテンツ)

●CELOSの使い方動画や、最新ソフトウェアへのアップロード。

●保有機の稼働状況をまとめたMESSENGERレポートにより、機械の稼働率や過去の稼働実績などを確認。

●画面を確認しながら機械停止の原因診断を行う修理復旧センタによる遠隔サポート。

(4)教育サービス

●工作機械の操作方法などを学習するNCスクールの開催日程や空席確認、受講申し込みが可能。

●eラーニングにより、NCスクールを自宅からでも受講可能(2020年6月リリース予定)。