三井精機工業 「工場見学会2025」を開く 普段は見られない貴重なマシンも!

三井精機工業(社長=川上博之氏)が2月5日~6日までの2日間、同社本社工場(埼玉県比企郡川島町八幡)精機棟内で「工場見学会2025」を開催し、47組159名が訪れた。

普段は見学できないマシンや未発表のマシンを含め、注目の大型横形マシニングセンタ「HPX150」や、精密小型雌ねじ研削盤「GSS60i」などが展示され、来場者は同社の機械作りについてじっくり見学した。同社の「工場見学会2025」をレポートする。

徹底した温度管理の工場内は防振にも注力

三井精機工業本社工場の特長は恒温組立工場内において徹底した温度管理だ。鉄は硬いが伸び縮みするのは機械や加工業界で活躍しているしている方はご承知の通りだが、精機販売推進室 下村氏によると、「温度が1℃変化しただけで、100分の1~2ミリメートル変化してしまう。」という。そのため同社では、恒温組立工場内は設定温度に対して±0.4℃の温度変化しか認めないという徹底ぶり。

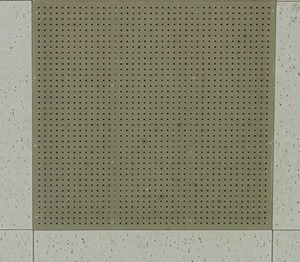

しかも中心部と端部や天井付近や床など場所の違いがあっても温度の変化はない。工場内の天井は11メートルもあるので、この工場内の温度を一定にするために工夫が施されていた。

天井には5ミリの小さな穴があいており、この穴から空調された空気が下に向かって流れてくる仕組みだ。しかも温度のムラができぬよう、大量の空気を強制的ではなく、ゆっくり下に向かって下ろしている。巨大な工場内の天井裏が巨大なダクトになっており、そこに空調した空気が流れている。この空気が気圧の差でゆっくりと下りてくるというわけだ。

工作機械は非常に重たいものなので、床がしっかりしていないと機械が傾く恐れがあるため、工場内の基礎も頑丈に作られている。下村氏は、「この工場は2000年くらいに建築しましたが、ここの地名は川島町というだけあって、この〝川〟から想像するとおり、地盤が弱かった。でも、ここしか土地が見当たらず、最初にボーリング調査をしたところ、30~35メートル掘ったところに硬い岩盤があることが分かりました。そこに達するまで長いパイルを1,700本入れ、基礎を頑丈にしました。」と教えてくれた。

工場内の天井には大きなクレーンがあり、当然これが動くのだが、精密機械を組み立てているときに巨大なクレーンが動くと振動が発生し悪影響を及ぼすので、クレーンが動いても振動が伝わらないよう特殊なクレーンを活用している点もポイントだ。

機械が完成したらトラックに乗せて輸送しなければならないが、下村氏は、「おそらく日本でここにしかないと思う仕組みがあります。」と工場内の突き当たりにあるシャッターを指した。

「輸送するためには機械を外に出してトラックに載せなければなりませんが、せっかく±0.4℃に制御したこの工場の空気を、シャッターを開けることにより外に逃がしたり、外気を入れてしまうと温度変化要因になるので、あのシャッターの向こうにはもうひとつ、〝出荷室〟と呼んでいる部屋があり、その出荷室にトラックを入れて待機させシャッターを開けるのです。」とのこと。

三井のこだわりは、これだけではない。シャッターが開き、出荷室との連結する天井付近は壁があり、そこは機械が通れないので、T字型に天井が開く仕組みを導入していた。この仕組みこそ下村氏が述べた〝おそらく日本でここしかない〟といった徹底した温度変化へ対するこだわりである。