黒田精工 100周年を迎え祝賀会を開く ~戦後の苦難を乗り越え世界中の産業を支える企業に~

黒田精工(社長=黒田浩史氏)が、100周年を迎え、9月5日、ホテルニューオータニ(東京都千代田区紀尾井町)で創業百周年記念祝賀会を開き、多数の関係者がお祝いにかけつけた。黒田精工100年の歴史を振り返るとともに、祝賀会の様子を掲載する。

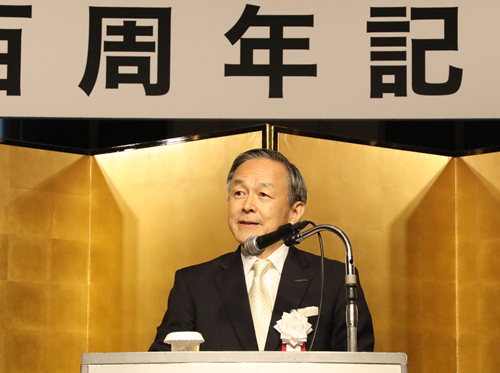

あいさつに立った黒田社長は日頃の感謝の意を表したあと、黒田精工1世紀の歴史を振り返った。

それによると、今から100年前、黒田社長の祖父である創業者の三郎氏が東京、蒲田の自宅の片隅でゲージの製造を始めたのがスタートだった。ゲージは精密な工業製品を大量に作るための基準として不可欠なものだったが、当時日本にはゲージの専業メーカーはなく、海軍工廠や大手機械メーカーが必要な範囲で製作をしていた。その頃はゲージを使った近代的生産方式字体が広く普及していなかったために創業者はゲージを使った互換性生産システムという概念そのものを日本に根付かせることに心血を注いだ。

ゲージは部品よりも一桁高い精度が必要とされるため、精密に金属を加工する技術が求められる。

三郎氏は大学の機械を借りたり、自宅の七輪で焼き入れの実験を繰り返すなど、昼夜を忘れる試作の積み重ねのうえに、ついにゲージを安定的に生産することに成功した。

初めての注文は三菱航空機からで、その後徐々に顧客が増え、当時の軍備拡張の追い風もあって事業が急拡大していった。当時は〝京浜工業地帯で最も高い賃金を払い、腕利きの職人を集めているのは黒田精工〟という逸話が生まれたという。

また精密なものづくりのためには精密な測定が不可欠であることから、当時、世界最高と言われていたドイツ製の精密光学測定装置をズラリと揃えてゲージを生産していた。それらの測定装置はドイツの有名な光学機器メーカーであるカールツァイスのものであり、カールツァイスにとっても黒田精工はアジア最大の顧客だったと言われている。

こうして同社の事業は軌道に乗り、日本一のゲージメーカーとなったものの、昭和16(1941)年8月、三郎氏は49歳の若さで急死をしてしまう。

創業者の息子であった黒田社長の父(彰一氏)は当時、まだ学生であったこともあり、経営者が実質的に不在のまま太平洋戦争に突入するという危機的状況を迎え、昭和20(1945)年には空襲で本社工場が全焼し、会社は生産能力の70%を失った。