直目

誤爆系センサーのお節介

またも新幹線の中のトイレの話なんだけど、手を洗う場を設置するのは良いとしても、勝手に反応して水が出るという、あのお節介機能、あれ、なんとかならないのかしらね。 女性はストールやジレ、スカートなどヒラヒラしたものを身に付ける機会も多い。新幹線のトイレの中という狭い場所に手洗い場を設置しても、このお節介機能が勝手に反応してさ、衣類を汚すわけよ。今まで、何度水浸しになったか。アッ! と思ったらストールがズブ濡れ。 だいたい、用を足そうと便座に座る気満々でさ、トイレに入った瞬間に鍵をかけ、衣類を下げる、あるいは捲り上げると思うんだけど、その時にセンサーが反応して、必要もないのに勝手に水が流れちゃうんだもん、なにかの罰ゲームかよ! って感じよね。疲れている時なんか、漏らしたわけでもないのに衣類が濡れちゃってさ、不潔だし汚いし、情けなくて泣きそうになるわよ、ほんと。 これは私の勝手な憶測だけど、こんな狭い新幹線のトイレの中に、このような迷惑極まりない誤爆系センサーの設置を考えたのはきっと男だな、と思った。勘違いされたらいけないので補足しておくと、男性が企画した、ということに怒っているわけではなくて、様々な方の立場に立ってきちんと検証したのかどうかが甚だ疑問だ、ということ。女性の場合、ポーチを持っていたり、様々な動きをすることがあるので、そうした配慮があっても良かったはずで、女性や身体の不自由な方、お子様連れ等、トイレを利用するありとあらゆる方の意見を取り入れていたら、私のような善良で働き者の女性が不意を突かれたように濡れ鼠にならなくて済んだはずよ。 手をかざすだけで水が出るのは、とても便利でありがたい。だけど、それも場所による。使い勝手が良いのはそれなりの面積を確保している場所であり、新幹線のトイレの中のようにすこぶる狭い場所に設置したとしてもあれじゃあ、身体の不自由な方も子ども連れもヒラヒラしたものを着用している人も予告無しに水に濡れる危険を孕んでいる。ほんと、トイレに入って座る気満々でさ、中腰になって衣類を下げた瞬間に水に濡れたら、ビックリしちゃっうって。漏らしちゃったらどうしてくれるんだよ(怒) もう一度、狭い空間の中でなにが起こるか検証してみることを勧める。

2017年を振り返って

今年はご承知のとおり、「不正」が流行言葉のように報道された。無資格者検査、データ改竄等でもわかるとおり、不正行為が発覚した時の対応は大変厳しいものとなった。この損失額が甚大なだけでなく、メイド・イン・ジャパンの信用が失墜し、日本企業全体の印象が悪くなるというトバッチリも心配になった。 さて、ほとんどの方は、職場や友人、コミュニティなど、「シガラミ」のある環境に身を置いている。心の中で不満を持っても利害がぶつかり合わないように、“上手に折り合い”を付けながら過ごしている。ところが、まとわりついて切りたくても切れないシガラミは、様々な問題のタネになっているといっていい。これが仕事方面で出てきたときに、本来解決できるはずのチャンスが狭められてしまう場合もあるのだ。互譲、玉虫色、根回しといった曖昧な文化も和を保つための方策ともいえるが、ゆくゆくはなぁなぁ文化の成れの果て、緊張感の欠落に繋がる。 なにをいいたいのかというと、わたしは今年起きた一連の不正問題を風土の問題と捉えている。例えば仮に、「この精度で充分高精度なはずですが、この厳しい納期でこれ以上の精度を要求するなら、今の金額の10倍かかりますよ」と先方に説明することができない、あるいは時代とともに製造現場が変わっても、もし、「昔からこのやり方でやってきたからこれでいいんだ」という風潮があったとするならば、問題の本質がうっすら見えてくる。企業間のシガラミ、あるいは上司と部下等のシガラミが負の方向に流れていったならば、おそらくこうした問題は企業規模問わず、どこの会社でも起こりうる危険性を孕んでいる。「うちの会社は絶対にあり得ない!」と胸をはっていい切れる企業はどのくらいあるだろうか。 たまたま表面に出てしまったから大問題になった、というのも考えもので、こうした問題が世間に発覚してしまうのは、ほとんどの場合、内部告発者によるものだといわれている。不正という名の弾をつめたピストルの引き金を内部告発者が世間に向かって引くと、冒頭述べたとおり、不正行為が発覚した際の企業における損失と対応は大変厳しいものになる。こうした問題を避け、不正行為を防止するための策が必要だ。 以前、月刊ベルダにも書かせていただいたのだが、それには従業員も目を光らせる仕組みの構築が必須であり、企業の「内部通報制度の拡充」が鍵となる。従業員が職場などでルール違反や不祥事を発見したら、例えば、設置した「内部通報ホットライン」など、こうした機能のある担当窓口に連絡する。これは、不正や不祥事を早期に発見・対応することが目的だ。そうした仕組みを採り入れている企業は少なくないが、コンプライアンス・コーポレートガバナンス・リスクマネジメントの側面もあり、うまく機能しているとは言い難い。 従業員の間にも「通報したら密告者として不利な扱いを受けるのではないか」という不安も当然あるだろう。しかし社内で問題を解決するための「内部通報制度」を活性化するためには、「匿名の者による密告」というネガティブなイメージを払拭する必要がある。 そこで通報内容を可能な限りオープンにすることを提案したい。通報した内容を担当窓口で止めるのではなく、社長や監査部門にも自動的に届くシステムにする。これらは社長が直接、調査や対策を指示する仕組みだ。通報を「前向きな問題提起」ととらえ、それによって問題が改善した暁には通報者に『報奨金』(←これ重要☆)を支給するなどの表彰制度を設ける。我ながら良いアイデアだ、と実は思っている。 いつの時代もピンチは改善のチャンス! さぁ、2018年もはりきっていってみよう!

研削盤メーカー担当者が見た世界三大工作機械見本市 『EMO Hannover 2017』

ドイツで開催されたEMOが盛況のうち終了しました。

現場で働く方の生の声が聞きたい!

今回は研削盤メーカーの岡本工作機械製作所のマーケティングを担当する西上和広氏にEMOの様子を執筆していただきました。

********************************

もちろん日本の工作機械メーカーも多く出展、欧州・欧米・アジアのワールドワイドな展示会ですが、やはり欧州の感覚でデザインされた工作機械を見ることができるというのが最も魅力的な展示会です。(研削盤メーカーだけで30社を超える展示会は筆者にとって初めてでした)また地方の小さな展示会とは異なり、来場メーカー数・来場人数・小間数を含めて圧倒的な規模です。

ちなみに当社ブースでは5台の研削盤を展示、複雑な形状の研削を可能とするCNC精密平面研削盤PSG106CA3、簡易ソフトによる使いやすさを重視したNC精密平面研削盤PSG104CA-iQ、高能率研削(1パスで100μmの切込み)を実現するCNC門形精密平面研削盤PSG208CH-iQ、ヨーロッパで主流の複合円筒研削加工を実現するCNC精密複合円筒研削盤UGM360NC、リニアモータ駆動採用により高速反転を実現するCNC超精密成形研削盤UPZ52Liの展示を行いました。

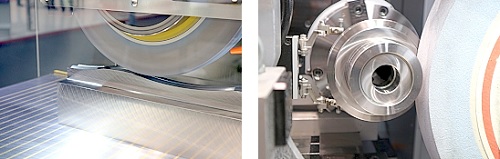

写真左:PSG106CA3 ワーク 右:UMG360NC ワーク

工作機械を見て感じたこと

欧州の研削盤に限らず工作機械は、下記の特徴が見受けられました。

① 工場内いっぱいに機械を並べることをしないため、機械専有スペース・設計にゆとりがある。

② 自動化を好む。

③ CEマーク対応もあり、人がけがをしないような設計をしているor外部に汚れが飛ばないような設計。

④ 電気・配線関係を床を這わないように、また電源ボックスから出さないように設計。

⑤ 操作画面関係に関して、欧州勢は多少苦手?

また町中がEMO歓迎ムードでした。

また町中がEMO歓迎ムードでした。

どこに行ってもEMOの看板が出ており、町中の歓迎を感じることができる非常に良い展示会でした。現地のドイツ人の方も非常に良い人が多かったです。

ドイツと言えばパン・ソーセージ・ビール!!

筆者はオクトーバーフェストの洗礼に合い、机の上でビールをもって踊っていたそうです。。。ヨーロッパ支社ではクレイジーボーイと呼ばれていたそうです。(写真はありましたが、記憶は御座いません)

(文・写真:岡本工作機械製作所 西上和広)

中年の「っす」

まあさ、赤坂界隈って、メディア関係者がわんさかいるイメージがあるんだけど、その筋気取りの偉そうな男性が悪目立ちしている。大声で偉そうに「〇〇(←誰もが知ってるタレント)がよぉ~」、「D通の〇〇さんてマジやべぇの!」とか、さらりと大声で芸能関係者であることを周囲に匂わせ、言葉遣いが乱暴なのも特長のひとつだけれど、このようなステレオタイプの輩の全てがその筋の関係者か、といえばそんなことは全くなく、実際、ご活躍されている方の多くは表向き、公の場では礼儀正しい・・・と思われる(笑) ところで、いかにもギョーカイ人を気取る男の悪目立ちをしている言葉使いでダントツ気になるのは、「――っすよ」ってアレよ、アレ。若いならともかく、「っすよ」を連発する中年男のこれがもう―――気になってしょうがないのよね。 先日、外出していたところ、ちょいと久々に赤坂界隈に寄り道をしてランチを食べたわけ。わたしのテーブルの横には、「――っすよ!」、「マジすか!」を連発するチャラそうな中年男2人。 まぁ、そのうちの1人が大声で喋る喋る。しかも、会社名や名前をモロ出ししている。こんな公の場で、ものすごく偉そうに相手の素性を口にしても平気な中年男が、本当にまともな仕事をしているのか気になって仕方がない。仕事関係者のことは、通常であれば、噂話をしているのがバレたら怖いので誰が聞いているかワカラナイ公の場では話さないよう気を遣うだろう。しかも、案外、世間ってのは狭いもんだしね。 「なんっすかね、あれなんっすよー、あの話、マジヤバイっすよー、テレビジョンがさあー、すぐに結果を出すオーラが出てるじゃないっすかー(←結果を出すオーラってどんなオーラだよ!)、そうっすかー、個人事業ってたいしたことないじゃないっすかー(←ひどい!)。でも独立したいんすよー、世の中いい会社ないしー、〇〇さんの企画ってなんかイケてないっすよねー、よくやってけると感心してるんっすよ―、プロダクトは介入じゃないっすか〜(←意味不明)、マジっすかー、俺の友達ハンパないんっすよー、ヤバいっすよマジ、デキル男なんっすよー、D通の〇〇さんと仲が良いみたいっすよー、すげーんっすマジ! 」って、っす、っす、っす、っす、すすすすすすすすすす―――。 あああああうるさいっ! それにアンタ、もういい熟男だろう、そんな言葉遣いをしちゃダメよ! と思わず説教をしたくなる。言わないけどね(笑) 2人組のひとりはお友達なのか、ずっと聞き役に徹しており、ときおり相づちを打っては、もくもくと食事を口に運んでいた。 勝手な憶測だけれど、どうやらメディアをあやつるIT関連関係者らしい。要は、自分を取り巻く知人たちは活躍している凄い人たちばかりだ、だから俺も優秀なのだ――といいたいのだろう。 ところが、だ。 大声で喋る中年男の口からは、なぜか、すごい人たちと一緒に仕事をした、という内容には至らない。どうも怪しい(笑) ふーーーーーん。 他人のカッコイイと思われる点を利用して、自分と同一化させ、そんな俺もカッコイイと勘違いしている幼稚な思考を嗅ぎつけたわよ。 そもそも他人様を牽引するような仕事をしている大人の男性は、誰が聞いているか分からない公の場で、仕事の話にかこつけた噂話はしないもんだ。それよりなにより、デキル男は、こんな言葉はまず使わないんだよ―――と、心の中で毒づいた。 続いてこんな言葉が耳に入ってきた。 「いやね、わかってくれないんっすよ、まあ、どうせそんな会社だからたいしたことないし、落とされてよかったっんすけどねー―あ――独立してぇ――!! で、そちらも忙しそうっすけど、片腕いないんすか?」だと。 ああ、おじさんは就職活動中だったわけね。 いやね、わたしがいうのもなんだけど、独立するのは大変だし、その前に中年男が「っす」を連発すると、小物感、というか、はっきりいうと、使いっ走り感が拭えなくなるからやめたほうがいいわよ。それよりなにより、公の場でありながら、大声を張り上げて社名が特定できるような人様の噂話をするのはよくありません。大人のマナーだと思うけれどね。

メガトン級のディープインパクト!

「このはげーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!」

耳をつんざく、モモヒキを引き裂いたような金切り声。

女性暴言議員のニュースに目が釘付けになったわたし。

久々にメガトン級のディープインパクトではないか!

止まらない抜け毛の恐怖をイメージすることもできない。

せいぜい働く男達の死滅した毛根の呪いを受けるがいい――と思っちゃったわよ。

暴言議員の眩しい経歴をみると、記憶力は良いかもしれないけれど、想像力に致命的な欠落が見て取れた。こんなことをしたら、逆恨みされるかもしれん・・・・と通常ならばイメージするはず。ましてや暴力は反社会的なことなので、この事実がバレたら大問題になる。

感情をコントロールする術も知らず、まったく関係のない秘書のご家族までに話しがおよび、その内容は、残酷すぎて文字に出来ないほど。即興の歌であんな気持ちの悪い言葉がスラスラ出てくるんだもん、おそらく日常的にそんなことを考えているのか、こういうことが平気な環境に長らく身を置いていたとしか思えない。ひぃ~~怖いわ。

しかしまぁ、暴言議員のような中年女が「公人」として堂々と存在しているから、わたしのように善良な中年女でも、男社会にいるとちょっと怒っただけで「やっぱり女は」って言われやすくなっちゃうんだよね。働く女性たちがあらぬ誤解を受けるから、困っちゃう。

取り柄が学歴だけ―――せっかく勉強したのに、学んだことが活かせないというのは罪なことだ。こんな結末を迎えるなら、わざわざ勉強することもなかっただろうに。

暴言議員の言葉は全て不愉快なのだけれど、さらに引っかかったのは、

「わたしの評判を下げるなぁぁあああ! オマエを叩くよりよっぽど痛いよーー!」ボコッ(←殴)

という台詞。

つまり、怒らせるオマエが悪い。という他罰的思考ね。

自分が怒ったからといって、不当な暴言・暴力も許されるというのは、己に正当性を持たせるための言い訳にしか過ぎない。この類いの思考は、正直いうと日本でもまだ蔓延っている感じがしている。

たとえば、若い女性がスカートを履いて電車内で痴漢にあったとしたら、「そんなカッコするから悪いんだ」っていうアレに感覚が似てると思ったのよ。

若い女性がスカートを履こうがなんだろうが、勝手に触っていい、ってことにはならないだろう。

そこには己の都合に合わせた勝手な解釈に基づく行動理念が見て取れるわけ。

つまり、この女性議員は、電車の痴漢となんら変わらない思考の持ち主といってもいいでしょう。

運転中は身体の自由がきかない。そんな秘書をボコるなんて、運転操作を誤って事故に遭う可能性も大きいはず。万が一事故にあったとしても、きっとこの議員は、「怒らせるオマエが悪いんだから、責任はオマエにあるーーーーーー! このはげーーーーーーーーっ! こののろまーーーーーーーーーーー!」って言うんだろうなと、勝手に想像しちゃった。

しかしながら、業務がいっぱいいっぱいで、心の余裕がなくて治療を必要とするほどのダメージを精神的に喰らっているとしたならば、人ごとではないわ! 「こんな風に絶対にならない」、と言い切れない自分がいます。女性ホルモンの減少も気になるお年頃だもん、わたしも気をつけなければいけません。

健全な精神は健全な肉体から! とはよくいったもんです。

やっぱり仕事をするなら楽しく――ですね。

DVもパワハラも行き着く先は、犯罪です。

働き方改革

「働き方改革」が議論されている。以前、月刊ベルダでも書かせていただきましたが、現在の働き方は週休二日制がベースになっている。これは‘80年代から大企業を中心に経営効率化を目指して導入されたことから始まる。‘89年には銀行窓口業務は土・日が休日になり、その数年後には公官庁が、立て続けに公立学校も土・日が休日になった。 今では週休二日制が当たり前のような風潮があるけれど、ところがどっこい、週休二日制の普及率は厚労省の「2015年就労条件総合調査」によると、隔週など含む「何らかの週休二日制」を採用している企業割合は85.2%、「完全週休二日制」を実施している企業割合は50.7%と、辛うじて半分を超えているのが実情なんですね。日本企業が本格導入を始めてから35年が経過しているにもかかわらず、この数字は予想外に低いもので驚いた。これじゃあ、プレミアムフライデーどころじゃないわ! 要は、この数字から、なんとなく労働政策の矛盾をうっすら感じるということ。個人的にはバブル経済崩壊後が実は大きなターニングポイントで、この時に、働き方の改革について本腰を入れてやるべきだったと睨んでいる。 働き方改革は、従来の生活を変えることに等しい。現在、「月末の金曜日は豊かな週末を過ごそうじゃないか」という消費喚起や働き方の改革を促すキャンペーンのプレミアムフライデーも、製造現場からみると、「ええっ!? 月末の金曜日に休んじゃたらウチは大変! 納期は月曜日だ!」って感じ。営業だって、売上げを伸ばすのに追い込みをかけられて必死よ、もう。 というわけで、現実をみると、当たり前のように見えている完全週休二日制も、いまだ完全とはいえず、まずはその普及を加速することが最初の一歩だ。そのためには、大胆さも必要で、従来のやり方、風土を見直さなければならないと思う。 最近は、大手宅配会社が改善に乗り出したが、企業にはまだまだ過剰な業務が多々あるようで、これらは育児や家事と仕事のワークライフバランスにかかわる課題なので、こちらも併せて議論すべきだろうと感じている。

ものづくりという言葉をなるべく使わない理由

ものづくり、という言葉が悪いというわけではないのだけれど、ものづくり、という言葉をなるべく使わないようにしている(←本文を分かりやすくしたり、依頼した原稿を掲載したとき、屋号や製品名等で使うことはある)。 確かにものづくりというのは、ものをつくること、という意味なのでイメージしやすいかもしれないが、ここ数年、ものづくりがカオス状態だ。とにかく、ものづくりと言えば、汗を流して製品をつくる=正義、と連想しやすく悪いイメージがない。こうしたことから、最近はブームのようにものづくりの言葉が溢れている。現在起こっている課題や問題をぶっ飛ばして、「なんだかよく分からないんだけど、頑張ってるし、いいんじゃね?」的な気分にさせてしまう“ものづくりマジック”すら感じている私。もうね、「ものづくりで10才若返る」、「ものづくりで痩せる」というタイトルの書籍があってもおかしくない勢いだもの。ああ、そういえば「リケジョでモテ女」的なものもあったわね(笑) こうしたものづくりブームの中で使われているワードの多くに、女子力、逆襲等がある。長年(←本当は5年ほどと言いたいところだが)製造業の取材をしているなかで、どうもピンと来ない。 高度成長期の良い時代を思い出して「あの時代は良かったな」と、その大量生産でたくさん儲かった時代を懐かしんでも、すでに時は流れている。今や地球上を人・もの・金が自由に行き来できる時代だ。本当に考えなければならないのは世界情勢にみる政治的リスクだったり、グローバリズムを背景とした企業格差等の拡大だったり、製造業を取り巻く環境のほうに注目しなければならないのではないか。そんな時代でありながら、女子力がものづくりを変える、元気にするっていうのも、いまいちセンスが感じられない。男子はものをつくることを変えられないのか、女子にしかできないものなのか、という話にも繋がる。逆差別にもなりかねない。ましてや優秀な人材に性別は関係ないわけで、製造業が元気になるには、儲かることが1番である。なんだか良く分からない生っちょろいカラ元気よりも、受注量増加で笑みがこぼれるのが現実なのだ。 常日頃しつこく言っているが、これは人間の多様性を尊重したダイバーシティの考え方が普及している中において、時代錯誤も甚だしく嘆かわしい話だ。老人だって子どもだって、中年だって、どんな方でも製造現場を変える力を秘めている。製造現場である近年の工場革新は目覚ましい進歩があり、その進歩の元にあるのは人間の知恵。知恵はいつの時代も必要だ。こうしたことに疑問を持たずに、注目させることにやっきになっていると、なんのための女子力だか、なにに訴求しているのかよく分からない。とにかく注目させれば良い、という考え方の蔓延は、混沌としたものづくりのイメージを増幅させる一因であると考えている。女性が活躍して成功した事例も多くあると思うが、それは性別うんぬんよりも、ご本人の能力の高さとニーズが合致したことで成し遂げたことであり、女性だからうまくいったわけではない。こうしたことから、〇〇女子といって騒いでいるうちは、まだまだ社会が時代についていっていない証拠だと感じている。 さて、ものをつくる方がどこから攻撃されているのかよく分からないのが、逆襲だ。過去に良い思いはしなかった、という皮肉を込めて方々で使われているように感じるが、そこには製造業が弱者であるという前提がつきまとう。もちろんビジネスは先述のとおり環境に左右されやすいが、製造業を取り巻く環境が絶好調の景気でも、悪い景気でも、万年「製造業の景気が悪い」と主張する方がいるならば、それは製造業でも社会の問題でもなかろう。 多くのメディアも近年“ものづくり”を捉えており、トレンドに乗っかればなんとなく、賢明さを装える、という安易な考えが、世の中に蔓延しているのではないか、と感じることもある。製造業は国の政策にも影響を受ける上、多くの知識が要求される場合もあるから、簡単に旗幟を鮮明にできない。注目されるのはいいが、旗幟を鮮明にしたところ、ひょんなことから、「こいつ、あまり勉強していないな」と批判にさらされる場合がある。それを避けるために有効なのは、女子だったり逆襲だったりするのではないか。なぜなら、この言葉からは、弱い、嫌な思いをさせられた、という人間が持つ感情に訴えることができるからだ。こうなるとなんのために訴求しているのかさっぱり分からなくなる。 物事が間違いだろうが正しかろうが概念を植え付けやすいツールでもあるメディア(書き手)は、“無意識”に価値観を植え付ける効果がある。したがって、書き手は間違った認識が垂れ流されぬよう細心の注意が必要であり、その努力を怠ることをしてはならないと思っている。 なにをつくるか、それがどんなところで役立つのか、という部分に重要性を感じているので、一般ウケをしないことも充分承知をしているが、製造業の重要部はマニアックなのでそれでいいと思っている。全く使わない、ということはないが、なるべく“ものづくり”という言葉を使わないようにしているのはこうした理由からである。

他人巻き込み型の身勝手な大人が増えている

昨日起きた杉並の火炎瓶事件。不特定多数を狙った事件にもかかわらず、速報が流れなかったのは不思議だが、その後数時間を経過して、おおまかな概要が報道された。ニュースによると、数年前に奥様を亡くされた60をとっくに過ぎている初老の男が自暴自棄になり、祭りの音がうるさい! という理由から火炎瓶をつくって、人の集まっている場所をめがけて放り投げたという、実に身勝手な犯行だった。最近、不気味に感じるのは、大人の他人巻き込み型の凶悪犯罪が増加傾向にあるのではないか・・・ということだ。すっかり成人しきった大人ならば、時には煮え湯を飲まされたり、理不尽かつ不当な扱いを受けたり、と、世の中が思い通りにいかないことのひとつふたつはあろうが、その一方で、不快なものをから身を守る術も経験から学ぶ。「不健全なもので自分が振り回されたら本末転倒だ」若い頃、理不尽でものすごく嫌なことがあったとき、そう思うようにした。全てが呪わしいと考えたこともあったが、結局は、今までの生き様の延長に自分を取り巻く環境があり、その環境に嫌気をさしたなら、まずは自分を変えるしかない。そうしたらおのずと自分をとりまく環境も変わってくる。世間も自分の環境もそう簡単に変わらない。にもかかわらず、今回のように、こうした身勝手かつ凶悪な犯行に及ぶ輩は、ふがいない自分を認めるのが嫌なのか、視点を他人に向ける傾向がある。自分を変える努力もせずに、周囲を変えようとするのだ。相模原で起きた残酷な事件もそうだった。大人になれば「自分の責任」で解決しなければならないことがほとんどなので、私の場合、不快な問題に遭遇しそうな予感がある、あるいは危険を孕んでいると確信した場合、①対象を視界から消す&関わらない、②その場からサヨナラする、という方法を取る。他人になにを言われようと、自分がモンモンとするよりよっぽどいいじゃないか。世間様は自分が思っている以上に、自分を見てくれないことがあるわけで、それを思えば、なんてことない。たとえ失敗しても諦めがつくし、気持ちの切り換えも早い。「世間に振り回されてたまるか」、という感じだ。この環境をつくるまで、長い年月がかかったが、お陰で、今ではほとんどストレスがなくなった。初老の男が放った火炎瓶で、夏の祭りを楽しくご家族で見学していた人々、幼子までもが負傷した。本当に腹立たしい。なんら落ち度のない人間が、こうした身勝手な輩の放った狂気に巻き込まれるのはいたたまれない。

配慮があってもいいんじゃない?

己商売の身体が資本なのは重々承知しているけれど、度重なる不摂生と不規則な生活の日々を送っているので、それなりに健康管理には気を遣っているつもり。今年に入ってからは、筋肉を強化しようと、あれこれ健康グッズを仕入れて頑張ってるわけ。女性の平均寿命まで働くつもり満々だもん(というより、おそらく老体にムチ打って働いていくしかないだろう)、そりゃある程度、努力は必要よね。大嫌いな運動も、それなりにこなしている毎日よ。お陰様でこの半年の間に約7kg落としたわ。

という前置きはさておき、机仕事を集中するときは、長時間椅子に座りっぱなしでパソコンに向かっているので、どうしても背中が丸くなる。どんなに素敵なお洋服を着ても背中を丸めて歩いていたとすると、あんまりキレイに見えない。どうせならいくつになっても颯爽とヒールを履いて歩きたい。腰痛もあるので、どうしたもんか―――と悩んでいたところ、ネットで見つけたのは、“骨盤底筋群を鍛えて綺麗な背筋を取り戻そう!” という、うたい文句の商品。商品名は「ひめトレ」。このとき、商品名になんの不安を抱くこともなく、以下の文言に心が震えていたわたし。

①毎日パソコンで仕事をしている

②お腹が出ている

③猫背

④運動不足

⑤腰痛持ち

んまあああああっ! こ、これは、まさにわたしのためにあるような商品じゃないの!

ちょっとしたブームなのか、ネット上では、トレーニングの方法も親切丁寧に分かりやすく説明しており、使用された方のたくさんの喜びの声が上がっている。綺麗な有名モデルさんも愛用しているとのことで、もう、これはゲットするしかないだろう。ひょっとしたら、神経と比例した太さの胴回りにもクビレができるかもしれない・・・と期待に胸を躍らせて、商品到着を待ったわけ。

そう―――。

そのときは、なーんにも考えてなかった。

まさか、あんなに恥ずかしい思いをしようとは―――。

注文をして2日が過ぎたころ、チャイムが鳴った。

出ると「お荷物でーす」の声。宅配便だった。このあたりを担当しているのは男性だが、今まで、特別に意識したことはない。

が!

受け取りのサインをするとき、愕然とした。

なんてことでしょう!

透明プチプチに包まれた謎の荷物。

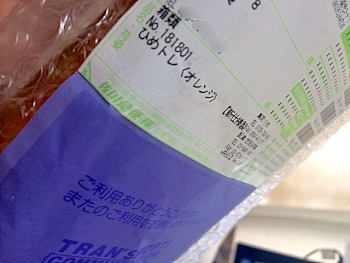

箱類「ひめトレ」って・・・・。

よくみると御丁寧に色までオレンジと記載してある。しかも【新仕様製】だと・・・。

こんな梱包にするなら、せめて健康機器とかストレッチグッズとか書きようがなかったのか(怒)

ものすごく淫靡な感じがするじゃないの!

「お兄さん、違うの、違うのよ――――ッ! これ、買ったのはお母さんよ! わたしじゃないわ!」と人のせいにしたくなるほど、恥ずかしい。まるで痔を痛めた年頃の娘が薬を買う際に言う台詞、「父に頼まれたんですが・・・」みたいな心境よ、まったく。

商品名まで気が回らなかったわたしも鈍感だけど、そんなことよりも、こうした雑な梱包のせいで、いやらしい感じがするじゃない。うっすら透けて見える商品の卑猥さといったら!

一瞬、なんの嫌がらせだよ、と思ったよ。

微妙な大きさの商品にこの商品名。中が透けて見える雑な梱包が羞恥心を刺激する。

写真以上にヤらしくみえます。

商品はこれ。

女性向けの商品を扱っているというのに、こうしたことを誰も指摘しないのだろうか。一瞬、苦情の電話を入れようと思ったけれど、「それはあたなの主観です。考えすぎですよ」と言われたらミもフタもないので、やめた。

ネット販売が盛んになったこのご時世、会社は梱包に相当気を遣っているはずなのに。これじゃあ、商品の大きさといい、商品名といい、あらぬ誤解を受けてもおかしくない。

ちなみに、考えすぎかどうか確認をしたく、至って真面目な友人数人に写真を見せたところ、一同苦笑しており、わたしの言わんとしていることが伝わった模様。もう少し配慮があってもいいんじゃないかしらね。これじゃ若い女性だと苦情が言いたくても、どこが、どうして、アレなのか、と、説明をするのすら困難だと思うわよ。

なお、商品自体はなんら問題はないどころか、思った以上に重宝しそうな予感。しばらくこれで骨盤まわりを鍛えようと思っています(笑)

本気の改善がみたい

ご承知のとおり、三菱自動車問題が大きな問題となっている。自動車は裾野が広いので、この影響は計り知れず、だ。関連して、TVニュースで、同社社長の父親(賢太郎氏)も取り上げられているのを拝見した。現在、大手マスコミで報道されているとおり、国民や関係者の怒りや不安、残念感といった感情に触れ、どうしてこうなったか、という原因と結果について議論されることもある。VW問題が勃発した時、一同、「まさか! 想像すらしなかった!」と、大騒ぎしたのはつい最近の出来事。今度は、日本の信用を落とす出来事がおき、とても残念に思う。実は、今から11年ほど前、相川賢太郎氏を取材したことがあった。たびたび会合でもお会いしていたので、己の仕事人生の中でも、とても思い出に残っている。押し入れにしまっておいたものを引っ張り出して、もう一度、読んでみた。かなり長い文章だが、内容が赤裸々だ。改めて読んでみたところ、新鮮に感じる。原爆投下と終戦、お母様の死、飢え、就職――その人生は波瀾万丈だった。たまたま、原爆を免れたという強運も持っていた。生まれ育った環境から、サラリーマン時代、社長時代――聞けば聞くほど、前のめりになり、言葉を逃がさないよう、必死でメモをしたことを記憶している。そこで最も印象にあるのは、賢太郎氏が設計課長時代(昭和45年)に、大きな事故が起きてしまったときのこと。スペイン向け35kWのタービンを毎分3600回転で試運転中に、タービンローターが破裂してしまった。ローターの中心部見えざる欠陥があったとのことだった。この破片は検証後、縁起も悪いので、すぐ処分されてもおかしくないシロモノだが、賢太郎氏は、この大事故を、2度と繰り返してはならぬことだと将来に語り伝えるために「いつかどこかに展示したい」と考え、とっておいた。事故から15年後、賢太郎氏が長崎造船所の所長になったとき、資料館をつくり、この破片を展示した。いわゆる、技術者の恥を展示したわけだ。(しかも15年後!) このときのことを、「この事故は技術者として恥ずべきことですが、将来への戒めでもあり、その破片は破壊力学的には大変貴重な資料でもあるので、あえて展示しました」と述べている。また、「物語り」と言うが、「モノが無ければ語り継がれない」と、そのときの気持ちを語ってくれた。「恥を晒す」ということは勇気のいることだ。近年、企業がよく使う言葉に「改革」、「イノベーション」があるが、その手段のほとんどは、問題点をあぶり出し、「改善すること」だと思われる。間違ったことが蔓延し、不利益を生まぬよう、組織の仕組み等を改善していくことは、当たり前のように行われているが、組織が大きくなればなるほど、困難なことが出てくる。会社は、人間の集団ではあるが、人間ではない。人間が人間の集団をコントロールする難しさもあるだろう。いずれにせよ、本気の改善を目指すのであれば、その場しのぎの“臭いモノにはフタ”的発想ではなく、臭いモノを完全に臭いが取れるまで晒してもいいんじゃないか。失った信用は取り戻すのは並のことではないが、今度こそ本気の改善をみたいものだ。だって、本当に良い技術、持ってるんだもんね。もったいない。ハートと技術で考える谷村先生が紹介して下さいました。視点が専門的です↓http://subal-m45.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/post-869f.html