ニュース

遊びのオリンピック「2019WAZA One GP(ワザワングランプリ)」を開催!

安田工業(社長=安田拓人氏)が設立協賛している「WAZA One GP(ワザワングランプリ)」(主催=WAZA-One GP実行委員会)が、1月27日(日)、広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ(広島県福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5)で開催する。当日は先着300名に紙ヒコーキのストラップをプレゼントする。入場料・参加料は無料。ただし、別途材料費が必要。

安田工業(社長=安田拓人氏)が設立協賛している「WAZA One GP(ワザワングランプリ)」(主催=WAZA-One GP実行委員会)が、1月27日(日)、広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ(広島県福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5)で開催する。当日は先着300名に紙ヒコーキのストラップをプレゼントする。入場料・参加料は無料。ただし、別途材料費が必要。

競技参加の仕方は下記の通り。

(1)競技に参加する人は総合受付で材料を買うこと。競技に参加できるのは小学生。

(2)各競技の受付でエントリーすること。受付の目印は大きな風船!

(3)予選を勝ち抜いて決勝をめざす。決勝は午前と午後に2回ある。

(4)午前と午後の優勝者で統一戦をする。

■大会技術種目

●ビー玉

1辺が50cmの三角形枠内のビー玉を離れたところから狙い、はじき出す三角出しという競技。勝者は敗者のビー玉を5個もらうことができる。ビー玉をたくさんはじき出したほうが勝ち。

●ベーゴマ

直径75cmのベーゴマ床で対決。ベーゴマは高角六(対辺2.7cm高さ1.4cm重さ33g)を使用。最後までベーゴマが床内で回っていた方が勝ち。

●めんこ

WAZA ONE GPオリジナルの長方形めんこを使用。コートに5枚ずつおき、投げめんこで相手のめんこを返したり、はじき出したり、3分間戦って、取った枚数が多い方が勝ち。

●紙トンボ

材料は串と紙のハネを使用し、切ったり削ったりひねったりしてつくる。できあがった紙トンボで飛距離を競う。より遠くへ飛んだ人が勝ち。

●折り紙ヒコーキ

A5サイズの競技用紙で折り紙ヒコーキを造り滞空時間を競う。8人くらいのグループで一斉に投げて、最後まで飛んでいた人が勝ちあがる。決勝戦はタイム計測で対決する。

*参加対象社は小学生。参加は無料だが、材料は当日受付にて別途購入する。

他にも、ビー玉、ベーゴマ、めんこ、紙トンボ、折り紙ヒコーキ、ペーパーロケットの6種類でレベル5をクリアする「技-1(ワザワン)検定」や「体験チャレンジ」は誰でも無料でできるので大人も小学生未満も楽しむことができる。また、自分でつくったペーパーロケットを発射台にセットして飛ばすこともできたりと、遊びが満載のイベントである。

FAロボットと自動化システムの専門展「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN(ロボットテクノロジージャパン)」が2020年7月に愛知で開催

国内最大級の工作機械見本市メカトロテックジャパン(MECT)2019を主催するニュースダイジェスト社(社長=樋口八郎氏)と愛知県機械工具商業協同組合(理事長=水谷隆彦氏)は、このほどFA(ファクトリーオートメーション)ロボットと自動化システムの専門展「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN(ロボットテクノロジージャパン)」を2020年7月、愛知県国際展示場で初開催すると発表した。

国内最大級の工作機械見本市メカトロテックジャパン(MECT)2019を主催するニュースダイジェスト社(社長=樋口八郎氏)と愛知県機械工具商業協同組合(理事長=水谷隆彦氏)は、このほどFA(ファクトリーオートメーション)ロボットと自動化システムの専門展「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN(ロボットテクノロジージャパン)」を2020年7月、愛知県国際展示場で初開催すると発表した。

少子高齢化時代を迎え、人手不足に直面する国内の生産現場でどのようにロボットを活用すべきか、匠の技に支えられている現場でどのように品質の安定を図るのか、人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)の技術をどのように活用するべきかなど、工場内の自動化、省人化に関する数々の課題を解決する。

展示会では、産業用ロボット本体やその周辺機器の展示ゾーンに加え、ロボットの設置やシステム構築を担当する「ロボットシステムインテグレーター」(SIer)専用の展示ゾーンを設ける。「ロボットの使い方」を展示することで、より具体的な導入方法を検討できる場を提供する。

ニュースダイジェスト社の樋口社長は、「生産現場、物流、研究所など幅広い場所でロボットのニーズが高まっている。そこで、FAロボットと自動化システムに特化した展示会をものづくりの中心地である愛知県で開催し、普及促進の一助になりたいと考えた。メカトロテックジャパンで30年以上培った展示会の開催と運営のノウハウを生かし、新しいFAロボットの活用法を一緒になって考えたい。」とコメントしている。

ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2020 開催概要

●会 場:愛知県国際展示場(AichiSky Expo)

●開催期間:2020年7月2日(木)~7月4日(土)の3日間

●会場時間:10:00~17:00(予定)

●主 催:株式会社ニュースダイジェスト社

●共 催:愛知県機械工具商業協同組合

●目標来場者数:30,000人

●対象来場者:工場内でロボット導入を考えるユーザー(自動車などの製造業、物流、食品・医療品・化粧品産業など)、システムインテグレーター、商社など

●対象用途:溶接、研磨、ハンドリング、検査、塗装、バリ取り、搬送、特殊作業、成形品取り出し、組み立て、はんだ付け、パワーアシスト、包装、洗浄、ピッキング、生産効率向上、省人化関連システムなど

●目標開催規模:200社・800小間2 / 2

●対象出展者:ロボットメーカー、周辺機器メーカー、システムインテグレーター、商社など

●対象出展製品:垂直多関節・水平多関節・パラレルリンク・直交・協働ロボット、ガントリーローダー、AGV、自動倉庫、その他搬送機器、各種ハンド、ロボット構成部品、周辺機器、各種センサー・制御機器、ソフトウエア、AI・IoT関連装置およびシステム、ロボット搭載機械・装置、自動化技術提案など

※サービスロボットや介護ロボットなどは対象外。

※出展料金、出展募集の期間については2019年4月頃に決定予定。

テグテックジャパンの新社長に岡田一成氏

テグテックジャパン(本社=大阪府豊中市)がこのほど、2月26付けで新社長に岡田一成(執行役営業本部長)を就任すると発表した。小宮信幸社長は、監査役に就任する。

テグテックジャパン(本社=大阪府豊中市)がこのほど、2月26付けで新社長に岡田一成(執行役営業本部長)を就任すると発表した。小宮信幸社長は、監査役に就任する。

【年頭所感】経済産業省製造産業局 産業機械課/日本産業機械工業会/日本工作機械工業会/日本機械工具工業会/日本工作機器工業会

「果敢にチャレンジする企業を応援」

■経済産業省製造産業局 産業機械課長 玉井優子

平成31年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

我が国経済は、安倍政権発足から6年での様々な改革や金融・財政政策によって名目GDPは54兆円増加、正社員の有効求人倍率は1倍を超え、2%程度の高水準の賃上げが5年連続で実現するなど、着実に成長軌道に乗りつつあります。

こうした中、ロボットやAI、IoT技術の登場により、新たな付加価値や製品・サービスが生まれるなど、企業を取り巻く競争環境は劇的に変化しています。

第4次産業革命時代に、日本が勝ち残り、世界をリードしていくためには、様々な業種や企業、人、機械、データなどが繋がる「Connected Industries」の実現が重要な鍵となります。このコンセプトは、データを介して、様々な繋がりが生まれることで、新たな産業や付加価値の創出、社会課題の解決につなげていくものです。日本の強みはものづくりの現場にある、と言われますが、日本の製造業は深刻な人手不足に直面しています。こうした現場に、ロボットやAI、IoTなどの技術を導入することで、人材育成や技能の伝承などを実現していく必要があります。

また、アジアを中心とする新興国の成長を取り込み、日本の優れた技術を世界に展開していくことも重要な課題です。そのため、最先端のインフラシステム輸出や国内外の企業の連携等による海外展開を後押しすべく、関係部署とも連携しながら、海外進出のための環境整備等を積極的に実施してまいります。

こうした取組に加え、中小企業の取引条件を改善し、サプライチェーン全体で付加価値を生み出す取組も不可欠です。産業機械業界では、業種別の自主行動計画が策定され、着実に取引適正化の取組が進んできています。発注側、受注側双方の理解、協力を進め、企業間取引が『Win-Win』の関係となるよう、引き続き、下請取引適正化を産業界全体で進めて頂きたいと思います。

福島の復興は、経済産業省の最重要課題です。経済産業省では、福島県とともに、「福島イノベーション・コースト構想」の中核となるロボットテストフィールドの整備等に取り組んでいます。ロボットテストフィールドは、試験飛行や実証実験を行える場です。来年3月に全面開所予定であり、ワールドロボットサミット2020も開催予定です。産学官の関係者に広く活用いただきたいと思います。

本年10月には消費税率引き上げが予定されており、増税後の反動減も懸念されているところですが、こうした影響によって景気の腰折れやデフレ脱却に向けたチャンスを逃してはなりません。そのため、経済産業省では各種支援策を通じて、国内景気の下支えや、果敢にチャレンジする企業を応援してまいります。

これからも皆様の現場の生の声をお伺いし、それを産業政策に生かしていきたいと考えております。何かお困りごとやご提案などがございましたら、どうぞお気軽にお声を掛けてください。

最後になりましたが、本年は、新しい元号がスタートする節目の年でございます。本年が、皆様方にとって更なる飛躍の1年となりますよう祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

「2019年は新しい時代の幕開け」

■日本産業機械工業会 会長 斎藤 保

2019年を迎えるに当たり、新年のご挨拶を申し上げます。

2019年を迎えるに当たり、新年のご挨拶を申し上げます。

皆様には、気分も新たに新年を迎えられたことと思います。

昨年を振り返りますと、国内では西日本豪雨や台風21号、北海道胆振東部地震等の自然災害による被害が相次ぎました。そうした中、2025年の国際博覧会(万博)の大阪・関西開催が決定したことは、自然災害が続いたわが国に明るい話題をもたらしました。なお、経済面では、国内総生産(GDP)7~9月期が2期ぶりに落ち込むなど、足元では減速傾向がみられました。

一方、海外については、米中貿易摩擦や新興国・資源国経済の動向、英国のEU離脱交渉の展開などリスク要因が多岐に亘っており、世界経済の先行き不透明感が高まりました。

他方、私ども日本産業機械工業会にとっては、創立70周年の記念すべき年でもありました。2018年度上半期の受注額は2兆4,131億円、前年同期比102.2%と2年連続で前年を上回り、海外が中国向けの減少で横ばいとなったものの、国内の製造業・非製造業向けが増加するなど、内需が堅調に推移しました。

2019年は、天皇陛下がご退位され、皇太子殿下がご即位される新しい時代が始まろうとしております。

日本経済においては、「いざなぎ景気」を超えた現在の景気回復をさらに力強いものとしていくための非常に重要な一年であり、激動する国際経済の状況に左右されない成長力を獲得するため、グローバリゼーションの展開とイノベーションの加速により、あらゆる産業の生産性をさらに高めていく必要があると考えます。

我々産業機械業界としては、TPP11や日・EU経済連携協定による自由貿易圏の拡大を追い風にグローバル展開を加速するとともに、第4次産業革命などの新たなデジタル化の波を取り込み、関連産業と連携しながら、他国をしのぐ高付加価値製品・サービスを追求するなど、さらなる技術革新で世界のニーズに応えていきたいと思います。

また、社会インフラの老朽化対策に資する新技術・システムを創出し、国土強靱化、防災・減災に向けて積極的に貢献していきます。

併せて、会員企業の持つエネルギー・環境分野の革新技術により、地球温暖化や廃棄物削減を始めとする地球規模での環境対策にも積極的に取り組んでいきます。

政府におかれましては、生産性向上に向けた設備投資の促進や技術開発、IoT人材の育成等を下支えする各種支援の充実などに加え、経済連携の推進や日米の物品貿易協定(TAG)交渉などの通商戦略に、引き続き取り組んでいただきたいと思います。また、消費税率の引き上げへの対策については、着実な景気対策の実施をお願いいたします。

さらに、外国人労働者の受入制度の整備については、深刻な人手不足で悩む産業にとって朗報であり、産業競争力を高めていく観点からも、わが国にとって良い制度となるよう環境整備を進めていただきたいと思います。

また、昨年12月に開催されたCOP24(第24回国連枠組み条約締約国会議)が「パリ協定」の実施指針を採決したことで、地球温暖化対策の枠組みが2020年から動き出すことになりましたが、日本の削減目標を達成するために、原子力発電を含めた「安定供給、経済効率性、環境適合、安全性(3E+S)」を考慮した最適なエネルギーミックスの実現に向けた取り組みを加速していただきたいと思います。

年頭にあたり考えるところを述べさせていただきましたが、関係各位におかれましては一層のご指導、ご協力をお願いしますとともに、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

「引き続き高水準を期待」

■日本工作機械工業会 会長 飯村幸生

2019年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

2019年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

昨年2018年を振り返りますと、世界では保護貿易的な気運の高まりや地政学的リスク等もみられましたが、我が国工作機械業界の受注は、年初来内外需ともに総じて高水準となりました。内需では半導体産業や自動車産業の投資が好調に推移して、幅広い産業で需要が盛り上がりました。外需では、中国が電気機械のみならず年央以降一般機械や自動車等で設備投資に減速感が漂い始めましたが、欧州、北米は堅調に推移しました。この結果、2018年の受注総額は2年連続史上最高額を更新しており、1兆8,000億円台に達したと見込まれます。

国際政治・社会情勢等、外部的リスク要因は内在していますが、本年も基調的には受注は引き続き高水準が持続していくことが期待されます。関係業界の皆様には引き続き円滑な部品供給を始めとするご支援をお願い致します。

このような受注環境にあって、世界の工作機械産業は大きな技術的・社会的変革期への対応を求められております。我が国の “Connected Industries” を始め、ドイツの “Industrie 4.0”、アメリカの “Industrial Internet”、中国の “中国製造2025”、等、IoTを活用したスマート・マニュファクチャリング技術、AI(人工知能)技術、三次元積層造形技術等、次世代における付加価値創造に向けた取り組みが競われています。また、少子高齢化時代に適応した工場設備の高度な自動化技術、自動車の電動化の進展、航空機産業の成長に伴う難削材需要の増加等、工作機械産業は多様化するユーザーニーズに対応した製品作りが求められております。

日本の工作機械業界は、世界のものづくりをリードすべく、製品の高付加価値化やユーザーニーズの多様化に的確に対応した取り組みを進めております。昨年11月に開催したJIMTOF・Tokyo 2018では過去最高となる15.3万人の来場者をお迎えして、工作機械分野における世界最先端のIoT、自動化、積層造形等の技術・製品を世界に向けて発信しユーザーの皆様に提案させて頂きました。併せて、全国から学生を招待する「工作機械トップセミナー」開催のほか、企画展示や工作機械検定の実施を通じて、工作機械産業の社会一般に対するプレゼンス向上も図りました。

日工会は、本年につきましても、産学官連携の強化、標準化戦略の強化、JIMTOFの求心力の強化、人材確保・周知策の強化等、業界に共通する課題への取り組みを推進して参ります。

関係各位には当工業会の事業に対する一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

本年が皆様にとって更なる飛躍の年となることを祈念致しまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

「生産額5,000億円超えを期待」

■日本機械工具工業会 会長 牛島 望

新年明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年も実に多事な1年ではありましたが、ビジネスは前年に引き続き拡大基調を維持することができたのではないかと思います。暦年ベースで見ると、1月から10月までの工具出荷額は4,347億円と、17年の同時期との比較では9.7%の伸びとなり、内需、外需双方で大きく伸長させることができました。但し、工作機械やロボットの受注の伸びに陰りが出ており、足下では不透明感が増していますが、本年3月までの年度通年で、宿願であった生産額5,000億円超えを是非達成したいと念じるばかりです。

一方では、世界の情勢は全く予断を許しません。トランプ大統領のイニシアテイブによる米中貿易戦争の影響が我々の工具ビジネスにも影響してくる事態は、1年前には予想すらできなかったことです。中国製の超硬合金素材に対して、米国は25%もの関税をかける対象に指定しています。米国に輸出している中国メーカーも困るでしょうが、素材を輸入して完成品に加工している米国メーカーも困惑しているに違いありません。

どのような物品でも関税を大幅に上げればこのような双方痛み分けの事態になることは米国当局としても当然覚悟の上でしょうから、今回の貿易戦争は米国の本気度を示し、長期にわたり高関税政策が継続される可能性が高いと考えます。また、中国の一部ハイテクメーカーとの取引制限を日本等の第三国にも要求してくる事態にも驚かされます。中国の主要国策の一つである、「中国製造2025」を意識した動きであり、米国は中国の強大化を真剣に懸念し始めているのではないかと思わざるを得ません。

もう1つは天災です。最近の地震の多さ、夏から秋にかけて次から次へと襲来した台風と、昨年は6月18日の大阪北部地震以降、毎週のように地震か台風が発生したのには参りました。私の所管する事業部門でも岡山県高梁市に所在する焼結部品工場の従業員のうち、60名程が床上浸水の被害を受け、北海道奈井江町に所在する刃先交換チップ工場は北海道胆振東部地震に伴う停電で3日間の操業ストップ、関西空港の台風による冠水の影響で物流混乱と対応に追われ、BCPの重要性を改めて感じる一年でした。日本で生活していく以上、このような天災との付き合いは避けて通れないと諦めるしか無いのですが、企業は、地震に遭っては火を出さないことが最も重要です。個人は、地震でも台風でも飲料水を確保することが最優先です。10リットル入りポリタンクを自宅に常備しておくことをお勧めします。

最後になりますが、関西企業に籍を置く身としては、1970年以来、55年ぶりの万博を大阪に招致できたことは大変嬉しいことです。関西経済連合会会長を務める弊社・住友電工会長の松本も、世耕経済産業大臣や松井大阪府知事、吉村大阪市長と一緒にパリに赴き、11月23日の投票日直前まで各国へ日本支持を訴えかけました。本人帰国後の弁では、今回、他の候補国に大差をつけて日本・大阪が選ばれたのは、日本人の勤勉さや高い倫理観が各国から信頼されているからこその結果だと痛感したとのことでした。日本・日本人に任せておけば確実にやり遂げるだろうとの安心感を世界中の皆様に持って頂いているということなのでしょう。

本年も宜しくお願い申し上げます。

「ビジネスチャンスは拡大している」

■日本工作機器工業会 会長 寺町 彰博

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

年頭に際し、所見を述べさせていただきます。

昨年の世界経済は、消費者や企業の良好なマインドを背景に好調なスタートを切りました。しかしながら、米国と各国間における経済摩擦や英国のEU離脱協議の難航など、保護主義やポピュリズムの動きが見られる中、先行きに対する不透明感が高まりました。

日本に目を向けますと、地震、猛暑、豪雨や台風などの自然災害の影響や世界経済の不安定化により、好調に推移していた輸出や生産も弱含んでまいりました。一方で、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に引き続き、2025年の国際博覧会の開催地が大阪に決まり、将来に向けた夢や希望がもたらされた年でもありました。

世界経済の先行きに対する不透明感が高まる中、自動車の電動化と自動運転化に加え、AI、IoTなどの高度情報技術による繋がりやロボットを活用した仕組みが進展し、私たちのビジネスチャンスは拡大しています。一方で、そのような高度情報技術を武器として、巨大なプラットフォーマーが様々な市場を凄まじいスピードで席巻するようになり、日本においても従来の系列や競合関係にとらわれない企業連携が相次ぐなど、これまででは考えられなかった変革を迫られています。このように業界の垣根を越えて連携することにも臆すること無く、製品やサービスの付加価値を高めていかなくては、生き残りが厳しい時代へと移行しているのかもしれません。

そのような中、私たちに求められていることは、変化を恐れず、ダイナミックなイノベーションを大胆なスピードをもって成し遂げていくこと、そして自動化が進展していく中で私たちの強みとしている高品質・高付加価値な製品群に更なる磨きをかけていくこと、この2点ではないでしょうか。

これらを両立できれば、必ずや私たちはグローバル競争の中で打ち勝ち、世界の製造業を引き続き牽引していくことができるものと考えております。従いまして、当工業会といたしましても、会員の皆様と強い信念を共有するとともに、これまで以上に連携を深め、日本の製造業の発展に寄与できますよう、積極的な活動を展開してまいる所存です。

最後になりましたが、会員企業様の益々のご発展と皆様のご健勝とご多幸を心より祈念し、年頭の挨拶とさせていただきます。

【年頭所感】日本精密機械工業会/日本建設機械工業会/日本フルードパワー工業会/日本ロボット工業会

「働き方改革対応機械を」

■日本精密機械工業会 会長 髙松喜与志

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

私は昨年の第61回通常総会で日本精密機械工業会会長に就任いたしました。当工業会は「超精密へのあくなき挑戦」及び「会員相互の親睦」を共通のテーマに掲げ、正会員41社 賛助会員61社 特別会員2名、104の企業・個人に参加頂いております。

「技術委員会」「販売委員会」「輸出管理委員会」などの6委員会は活発に活動しています。委員会活動の一端を紹介しますと、海外のユーザーに日本製で有る事をアピールする「JAPAN MADE」認証制度を設立し、海外販売を促進出来ればと思っています。またJIMTOFでは「日本人の匠技・モノづくりコンテスト」を開催しています。JIMTOFを見学する多くのお客様に興味を持って観てもらいました。まだまだ会員企業からの出展が多いですが、今後はユーザー様からの出展が多くなる様に認知度を高めてまいります。

また昨年のJIMTOFでは当工業会のPRビデオを作り事務局ブース前で公開しました。

昨年は委員長が交代した委員会も多数あり、今年は力一杯頑張ってもらえると確信して

います。

いよいよ今年から働き方改革法が施行されます。日本国内では人手不足が顕在化してきました。また『未来の年表〜人口減少日本でこれから起きること〜』『未来の年表2』(河合雅司著)という本が売り上げを伸ばすなど、日本が直面する問題が論じられています。

この様な中、当工業会で出来る事は、会員各社の生産性を上げる事と、お客様の工場の生産性を向上させる設備を提供することではないでしょうか。働き方改革対応機械を作って行きたいものです。

工作機械業界は一昨年、昨年と生産が追いつかないくらいの受注が続いています。これは中国への輸出の好調が要因の1つです。しかし米中貿易戦争により不透明感が有るとの見方も示されています。今後の動向を注視する必要が有ります。

TPP11が昨年12月30日で発効しました。世界最大規模の自由貿易圏が誕生しました。また、日本とEUとのFTAは今年2019年2月1日の発効を目指しています。まだまだ市場を拡大出来る要素は沢山有り、今年も多くの受注が得られ、生産に追われる状況が続くことを願っています。

「i-Constructionのさらなる普及と浸透を」

■日本建設機械工業会 会長 大橋徹二

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

会員各社並びに関係省庁・関係団体の皆様方には、平素より、日本建設機械工業会に格別のご支援とご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年は日本国内において、西日本を中心とする「平成30年7月豪雨」をはじめ様々な災害が発生し、多くの被害をもたらしました。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。

2018年は、海外においては米中貿易摩擦をはじめとする様々な動きがあり、緊張感を持って世界情勢を注視する一年となりました。昨年の世界の建設機械の需要は、日本などの一部地域を除いて一昨年から引き続き好調に推移しました。企業によって差はあるかと思いますが、全体的には北米や欧州の需要が堅調だったほか、中国や東南アジアといった新興国市場においてもインフラ工事やマイニングの需要が引き続き好調でした。当工業会がまとめている建設機械出荷金額統計を見ても、1月から10月の輸出総累計で対前年比19.7%増という結果となりました。一方国内に目を向けますと、新排出ガス規制に伴う駆け込み需要の反動減の影響等もあり、建設機械出荷金額統計では、1月から10月の国内総累計で対前年比8.7%減という結果となりました。

当工業会では、これまで人々が安全かつ安心に暮らすために必要な基盤づくりに様々な形で寄与してまいりました。今後はさらに、少子高齢化および建設労働人口低下の対策、地震や台風などに起因する予期せぬ災害への迅速な対応なども必要となるでしょう。特に国内の建設業界では、建設労働者のうち100万人以上が今後 10 年で高齢化等により離職すると想定されており、労働力不足が大きな課題となっています。こうした背景を踏まえて当工業会としては、安全・安心な社会を実現するための一助となるべく、より安全で、より生産性の高い建設生産プロセスを目指してICT/IoTを活用したソリューションを提供し続け、国土交通省の推進する情報化施工やi-Constructionのさらなる普及・浸透の一翼を担っていく所存です。また昨今、より重要性が増しているSDGsおよびESGにおいても会員各社の対応を促進し、持続可能な社会の実現に向けて、環境・省エネルギー・安全・法令遵守といった社会的な要請にも引き続き対応してまいります。

最後になりましたが、皆様にとって、より良い一年となりますように祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

「日本の産業を土台から支える」

■日本フルードパワー工業会 会長 石川 孝

新年明けましておめでとうございます。平成31年の年頭にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。平成31年の年頭にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

昨年は、地震、豪雨、台風などの自然災害により、経済にも大きな影響を与えました。一方、2025年大阪万博が決定し、2020年の東京オリンピックに続き経済効果が期待される明るい話題もありました。

さて、昨年の経済情勢を振り返りますと、トランプ政権による追加関税が実施され、中国との貿易戦争が始まりました。この影響もあり、中国経済は、昨年8月以降に景気が停滞局面に入っております。日本経済は、2018年7~9月期の実質GDPは、自然災害の影響もあり、2四半期ぶりのマイナスとなりました。

本年の米国経済は、中国・欧州の景気減速や、通商摩擦によるリスクを抱えるも良好な雇用・所得環境が続き、ややペースも落としながらも本年も消費主導の成長が続くと見られています。

中国経済は、景気が停滞局面に入っており、輸出は堅調を維持するも、本年は米国制裁強化で輸出の下振れが強まる可能性があり、輸出関連の設備投資や、消費マインドにも波及する恐れがあると見られています。

当工業会においては、半導体関連ではやや弱含みのトレンドが見られる一方、内需及び米国を中心とした外需の旺盛な設備投資意欲と高い受注残に支えられ、高いレベルの生産が続いている業界もあり、日本全体としてはまだら模様の状況であるように思います。

こうした中、当工業会は、需要対策事業、国際交流事業、標準化事業、技術調査事業、広報・PR事業及び中小関連企業事業などの活動を通し、フルードパワー産業界の発展に貢献してまいりました。特に重要課題の一つとして、今後さらに進むグローバル化、高齢化を考え、意欲にあふれた人材の育成に力を入れ、・油圧・空気圧若手技術者懇談会の開催・技術講演会の開催などに力を入れてまいりました。本年も、人材育成に力を入れ、日本の製造業の強さをしっかりと土台から支えるフルードパワー業界となるよう微力ではございますが、日本フルードパワー産業の発展に貢献してまいりたいと存じます。

最後になりましたが、フルードパワー工業会と皆様方の益々の発展を祈念し、私の年頭の挨拶とさせていただきます。

「世界一のロボット利活用社会の実現」

■日本ロボット工業会 会長 橋本康彦

新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

さて、我が国では昨年、2025年の大阪万博誘致の成功や京都大学・本庶佑特別教授のノーベル医学生理学受賞、そして2020年の東京オリンピック開催を間近に控えてのスポーツ界での様々な活躍といった明るい話題があった反面、台風や地震などの大規模な自然災害が多発した一年でした。

一方、世界経済は緩やかに拡大するなかで、米国での金利上昇や米中貿易摩擦の先行きに対する不透明感から株式市場の不安定な動きが見られるほか、中国においても貿易摩擦の影響が実体経済に現れつつあり、さらにはユーロ圏においても景気が減速しつつあります。このように、世界経済は保護主義的な傾向が強まることによる減速懸念を抱えたなかでの幕開けとなりました。

ひるがえって我が国経済は、政府の各種政策効果もあって雇用・所得環境の改善で緩やかながら景気回復が持続しています。その中にあって、特に私どもロボット業界にとりましては、こうした景気回復下で少子高齢化による人手不足感の拡大と併せ、2015年に取り纏められた「ロボット新戦略」での政策目標と、それに伴う各種施策に支えられ、ユーザー側での需要意欲に底堅さが見られました。

また、「ロボット新戦略」で提案されたロボットの国際競技大会である 「World Robot Summit」のプレ大会が、昨年10月、Japan Robot Week2018の開催時期に併せて開催され、その相乗効果もあり盛会裡に終了致しました。2020年の本大会に向けて大きな期待を集めるものとなりました。

このような状況の下、我が国のロボット産業は、国内需要が引き続き堅調な伸びを示したほか、需要の約7割を占める輸出が年後半より前年割れが見られたものの、2018年は受注額で業界初の1兆円越え(対前年比約7%増の1兆100億円程)とともに、生産額においても対前年比6%前後の9,300~9,500億円を見込んでいます。

そして2019年の今年は、引き続き米中の貿易摩擦による景気減速懸念はあるものの、引き続き中国をはじめアジア及び欧米での世界的な自動化投資意欲が期待されています。このようなことから、本年のロボット受注額は対前年比4%増の1兆500億円に、生産額につきましても約4%増の9,800億円程を期待しております。

このような中、当業界としては中長期的視点に立った業界の活性化をさらに推進する必要がありますが、昨年に引き続き以下の3点を重点項目として取り組む所存です。

第一は「市場拡大に向けた取組」です。ロボット新戦略での「世界一のロボット利活用社会の実現」を目指し、当会ではロボット革命イニシアティブ協議会との連携のもと、2020年に向けロボット活用の裾野拡大に向けたマッチング活動や人材育成並びに環境整備について具体的成果に繋がるよう引き続き「ロボット利活用推進WG」の事務局としてその役割を積極的に担ってまいります。

また、ロボット利活用推進にとってシステムインテグレータ(SIer)の役割は極めて重要であるとの認識のもと、昨年7月に当工業会内に「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」が設立されました。本協会では、業界ネットワークの構築や経営基盤や事業環境の向上、さらにはシステムインテグレーションに対する専門性の高度化に向けた活動を積極的に展開致します。

第二は「イノベーションの加速化に向けた産学連携の推進」です。競争力をベースとしたグローバル市場での優位性確保や今後のAI及びコネクテッドインダストリーズを通じた潜在市場の顕在化を図るうえでも、イノベーションの加速化を通じた市場の獲得・拡大が急務となっています。そしてグローバル市場における我が国競争力の維持・向上にあたっては、イノベーションの加速化を図るためにも、引き続き日本ロボット学会をはじめ関係学会及び関連業界との連携に努めて参ります。

第三は「国際標準化の推進、国際協調・協力の推進」です。国際標準については、欧米が市場の獲得手段として戦略的に取り組んでいますが、引き続き我が国も官民挙げての取組みが重要です。国際標準化活動に対しては、ロボットのリーディングカントリーとして引き続き積極的に取り組むこととしております。加えて国際ロボット連盟の活動とも併せて、国際交流を積極的に推進していく所存です。

また、本年は6月5日~7日に例年同様「実装プロセステクノロジー展」を開催致します。加えて12月18日~21日には、隔年開催の「2019国際ロボット展」を開催することとしております。

これらの展示会を通じて技術情報の発信とともに様々な分野へのロボット利用拡大への意欲を喚起することに加え、市場調査、技術振興等の各事業を意欲的に展開する所存です。

引き続き関係各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げますとともに、会員各位のご活躍とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

【年頭所感】日本歯車工業会/日本工作機械輸入協会/日本工作機械販売協会/日本金型工業会

「歯車業界の活力を高める技術者、経営者育成に注力」

■日本歯車工業会 会長 栄野 隆

新年おめでとうございます。平成31年の年頭にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

新年おめでとうございます。平成31年の年頭にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

旧年中は、当会の事業運営に格別のご支援、ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

昨年度は、特に下半期には、大国間の貿易摩擦の深刻化とその影響が当事国のみならず、市場全体にも影響が及び、景気減速の懸念が膨らむという世界経済の頭打ち感の中で年を越した感がいたします。当歯車業界に於いても同様の傾向が受注推移にも見られ、前半は生産性向上と省力化ニーズの設備投資の上げ潮の中、需要堅調、リーマン前の生産水準の中で推移した企業が多く見られたものの、後半失速気味で先行きの舵取りも状況変化に機敏に対応する経営が求められる年明けになりました。

こうした経済動向の中ですが、昨年当会は80周年の峠を越え、更なる100周年に向かって我が国機械産業界の下支え役として、更なる貢献を持続して参ります。

日本歯車工業会の役割は何かという問いに応えながら、今年度は将来を見据えて、特に新技術による製品品質向上のための鋼材品質評価法の規格化と実用化を目指す事業、及び、次世代経営者による歯車業界の活力を高める技術者、経営者育成に注力して参りたいと存じます。

第一は、当会が永年継続して担って参りました機械要素「歯車」に関する日本工業規格(JIS)及び国際規格(ISO)の制定或いは改訂に深くかかわるという基本的役割に関連した事業です。

規格化という品質確保の観点での基本を踏まえ、鋼材に起因する製品事故ゼロを図る試みとして、新技術を取り入れた世界でも例を見ない高速多点硬度分布測定装置による品質評価法の活用を図ります。即ち、評価法を日本歯車工業会規格として制定し、工業会会員を初め、鋼材を使用する一般の機械メーカーへの実用鋼材への適用を視野に、規格に照らした品質の同定を実現し、品質向上に役立てることを目的とします。今年度はその最初の年として、評価装置の実用化元年のスタートを切ることと致しました。言わば歯車業界の競争力強化につながる事業という視点に於いても、従来の延長線上にはない一つ上の成果を期待でき、我が国機械産業の持つ日本品質向上を目指します。

第二は、将来を見据えて、当会を構成する多くの歯車メーカー及び関連ものづくり企業の経営にも関わる次世代人材の育成事業です。今社会は、変化のスピード自体も加速し続け、例えば、加工法、設計と製造の間もITによる連携が必須となって参りましたが、同時に中小企業の持つ固有の課題も共有しつつ、歯車業界が将来如何にあるべきか、課題解決を業界一丸となって解決する一助ともなる次世代技術者による経営研究会として、発足致しました。

当会は100周年に向かって「規格、技術、教育」の3つの柱を中心に、歯車産業ひいては日本の機械産業の発展を願い、創業の精神「技術水準の向上と経営の合理化の促進に業者は一致団結の努力を傾倒せねばならぬ」を改めて思い起こして、皆様のお役に立てる工業会をめざし努めて参りたいと存じます。皆様方の温かいご協力をお願い申し上げます。

今年が皆様にとって良い年になりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

「日本人のものづくりを支える」

■日本工作機械輸入協会 会長 中川貴夫

2019 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2019 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は当協会の事業活動にご支援ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。

輸入工作機械は日本の近代化や工業化の基盤を成すものであり、当協会はその発展と推進において貢献してまいりました。今後も、グローバル時代における「日本人のものづく

り」を支えるため、一層の努力をしていく所存です。

昨年2018 年の工作機械の輸入通関実績は、約1060 億円(予想)となり、一昨年2017 年

の約890 億円から約19%増となりました。

昨年11 月に開催されたJIMTOF2018 は、15 万人を超える来場者を迎え、大盛況に終わりました。協賛団体といたしまして、来場者、出展者そして関係者の皆様に厚く感謝申し上げます。また、当協会会員企業様におきましては、これを機に社業ひいては業界の益々の活性化に導かれるものと信じております。

さて、今年は平成最後の年、来年2020 年は、東京オリンピック・パラリンピックと、こ

の2 年間、我が国は世界中の注目を集めます。当協会でも、ものづくりを通じて日本経済をしっかりと支え、世界の注目に恥じない貢献をしてまいる所存です。

最後に、皆様にとりまして、本年が最良の年となりますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

「製販一体で努力」

■日本工作機械販売協会 会長 冨田 薫

皆様 新年明けましておめでとう御座います。健やかに新春を迎えられた事と、謹んでお慶び申し上げます。 旧年中は当協会に対し一方ならぬご厚情と温かいご支援を賜り有難う御座いました。あらためて御礼申し上げますと共に本年も引き続き宜しくお願い申し上げます。

皆様 新年明けましておめでとう御座います。健やかに新春を迎えられた事と、謹んでお慶び申し上げます。 旧年中は当協会に対し一方ならぬご厚情と温かいご支援を賜り有難う御座いました。あらためて御礼申し上げますと共に本年も引き続き宜しくお願い申し上げます。

昨年11月に米国中間選挙が行われ、上院は共和党、下院は民主党が過半数を押さえるねじれ議会となりましたが、トランプ大統領は2年後の大統領再選に向けて対外的には引き続き強硬な政策を推し進める事が予測されます。中国も米国との貿易摩擦の結果もあり、半導体投資に陰りもみられ国内景気への影響が懸念されるため今後どの様に推移していくのか注視したいと思います。

平成30年の工作機械受注は日工会が上方修正された受注予測1兆8500億円、内需も7800億円に到達したと思われます。このまま推移すれば、2019年も引き続き国内は好景気が持続されと考えています。日本の工作機械年間受注2兆円時代の到来に向け、製販一体で努力したいと思います。

ここでJIMTOF(2018)を見学した感想を述べます。デザインも格好良く、無人で凄いスピードで動き、正しく日本の工作機械は世界のトップレベルであると実感しました。展示機は自動化、省力化の機械、ロボット、ローダー、AGVの組合せ、5軸制御の複合マシン、金属3Dプリンター、そしてそれら機械、機器を繋ぐIoTの実演が多く見られ、やはり多品種少量生産の工場現場をなるべく省力化してうまく運営するにはどうすればよいかの解決策が展示されていました。

中期的に見るとやはりEV(電気自動車)の影響で自動車用エンジン、トランスミッションの部品は減少して行く事が予測されます。工作機械の販売を世界レベルで伸ばす為には、自動車以外の分野の開発(航空機産業、メディカルその他)、金属以外の素材の加工技術の開発、金属3Dプリンターの高速実用化等のDIVERSITY(多様性)が必要になると感じました。

さて、最後に日工販の役割についてですが、まず第1に営業マンレベルアップ教育の強化です。ユーザーの要望により、工作機械、エンジニアリグメーカーの選択、システムアップが出来るプロの営業マンが必要であり、日工販としては、各種教育セミナーを提供して、営業マンのレベルアップにサポートしていきます。

第2に各種情報の提供です。補助金、税制改正、PL保険等の情報を、会員各社には迅速且つ的確に提供し更に工作機械の重要市場である自動車、航空機、他産業の将来について、専門家に依頼して勉強会を開催します。

第3にメーカー各社との情報交換及び人脈作りです。メーカーのご協力を得て新製品勉強会、工場見学会、またメーカー営業マンと会員各社との交流を積極的に実施し、より一層連携を深めて行くことを目的として取り進めたいと思います。

上記の内容をひとつ、ひとつ実行していく所存ですので、本年も引き続き皆様のご理解とご支援を宜しくお願い申し上げます。

最後となりますが、皆様の益々のご多幸とご健勝を祈念申し上げて、私の年頭のご挨拶とさせて戴きます。

「金型マスター認定制度の更なる進化を」

■日本金型工業会 小出 悟

平成31年の新年を迎えるにあたり、会員の皆様を始め関連官公庁、関連団体の皆々様に謹んで新春のお喜びを申し上げます。

平成31年の新年を迎えるにあたり、会員の皆様を始め関連官公庁、関連団体の皆々様に謹んで新春のお喜びを申し上げます。

日本の経済はリーマンショック後10年を過ごし、それ以前の水準には回復していないものの概ね順調に推移し本年を迎えるに至りましたが、米国発の貿易摩擦が中国を始めとし、世界経済に影響を与え始め、日本経済にも影を落とし始めたことは一つの不安材料であり、不測の事態を想定しながら慎重な舵取りが要求される状況でもあると考えます。

また、労働力不足問題に目を向ければ、今後の日本経済にとって避けて通れない出来事であるといわざるを得ず、この問題には作業者レベルの不足と、中核人材者の不足という二つの問題があり、前者の問題はまさに昨年の後半で外国人技能実習生制度をめぐり国会でも激しい議論がなされ、具体策が検討され始めたことは改善に向かう一つの現われだと認識いたしますが、問題は中核人材の確保問題に有ると私は考えます。

このような現状を踏まえ日本の金型業界を代表する一般社団法人日本金型工業会としてどう対処するのか、一つには一昨年スタートした金型マスター認定制度の更なる進化を追及することがあります。本年は二次募集を計画する年と位置づけており、一次募集にて認定されたマスター認定者71名にも深く参画していただきながら、金型業界の次代を担う人財作りに取り組みたいと思っております。

昨年も新聞、テレビなどでも数多く採り上げられたAI、IoT、ロボット技術に関し、当工業会としても積極的に取り組み、会員企業各社の省人化、効率化のお手伝いが出来るよう努力したいと思うと共に、新時代・新技術をマスター認定者が率先し道を開き、その事実を受け会員会社の従業員の方々にも影響が及ぶような存在と成ることが私の悲願でもあります。また、そのような人財があまた出現すれば日本金型工業会としての素晴らしい広告塔にもなりえます。

広告といえば当工業会の広報委員会でも新たな取り組みがなされ始めました。新しく作成した第二弾のDVDを日本各地の教育の現場など広く広報活動を行い、金型業界の存在を会員自らが未来の社会人に広く周知させるため、様々な検討を加えながら実行して頂き、将来的有力な人材確保の手段となるように会員の皆様にはご協力をお願いしたいと考えております。

2014年には「新金型産業ビジョン」を工業会にて作成し、会員企業様にもご努力していただいているところではありますが、本年でビジョンも5年目となり時代の変化を加味する必要があると考えます。経済産業大臣の肝いりにより2016年の9月に世耕プランが発表され、指導されたことはご存知かと思いますが、その一つの好影響とし代金支払いの現金化が現在進んでいます。公の支援はさらにお願いするとしても、新金型産業ビジョンを意識しながら自らも、変化する新時代を先行するような大胆な提案たる行動指針を作成し、発信できればと考えております。出来うる限り会員企業様すべてに当てはまり参考としていただけるような、幾種類かの指針を多年に亘りながらも打ち出せれば幸いであると思いますが「言うは易く行うは難し」です。まずはその初年度として本年は皆様へのアンケートなどをとりながら、ワーキンググループを構成し進めて行きたいと思います。

今年は新たな元号が発表されます。どのような未来が来るのかは誰にも分からないからこそ一致団結し、会員企業の皆様のお力添えはもとより、関連官公庁、関連団体の皆様のご協力も得ながら、じっくりと進めていく所存でいますので、皆様のご理解ならびにご指導ご鞭撻の程お願い申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

【年頭所感】全日本機械工具商連合会/東京都機械工具商業協同組合

「今のうちに様々な施策を」

■全日本機械工具商連合会 会長 坂井俊司

2019年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2019年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

平素は全日本機械工具商連合会の活動にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年は海外の諸情勢について不安要素があったものの、国内の景気は緩やかな拡大基調にあり、我が国の鉱工業生産も比較的堅調であったのではないかと思われます。一方、モノ不足や納期の長期化、また値上げなど好景気であるが上での問題も出てきました。内外の諸問題はありますが、今年もこの景気が継続し国内での生産活動が活発であってもらいたいと切望しています。

ところで本年5月1日に皇太子さまが新天皇に即位されます。平成の時代も終わり、新しい年号の時代が始まります。思い起こせば平成が始まった1989年はバブル景気の真っただ中にあり、わたくしも社会人3年目で非常に活気もありましたが、何か足が地に付いていない世情だったように感じます。日本経済は直後にバブル崩壊と更にその後に続く「失われた20年」と言われる厳しい時代となり、我々機械工具業界も厳しい波にさらされることになったのは皆さんもご存じのとおりです。「失われた20年」の間にはITバブル崩壊、リーマンショックも経験してきました。

現在は当時ほどのバブル景気のような過熱感はないものの、多くの企業がリーマンショックから立ち直り、中小の企業含め業績も回復してきています。その中で我々機械工具業界も就労者人口の減少、製造業のサプライチェーンの再編への対応、そして事業の継承など様々な新たな課題に直面しています。これから取り組みが強化される製造業の人手不足と品質向上に対する省人・省力化投資及び加速するIoT化の流れの中で、当然今まで取り組んできた専門性・技術力の向上や、フェイスtoフェイスの営業強化も重要であることは変わりません。しかしながら、我々機械工具業界も業務の合理化・効率化や、将来的にはAIの活用も含めて、いかにユーザー様およびメーカー様から魅力ある存在であり続けていくかを今まで以上に考える必要があります。また機械工具業界で働く方々が魅力を感じる職場づくりと、それを支えるシステムの構築と環境の整備が重要になります。経済環境の良い今のうちに様々な施策を打っていかないければならないと強く感じます。

また昨年、東京都機械工具商業協同組合では外部講師を招き、「人」「金」「情報」をテーマとした「働き方改革」セミナーが3回開催されました。各地区でも「働き方改革」への取り組みについては難しい課題だとは思いますが、当該セミナーの情報と内容の横展開を事務局にはお願いしておりますので、是非ご参考にしていただければと思います。

さて今年の10月16日に全日本機械工具商連合会の全国大会が開催されます。今回は9年ぶりに大阪での開催となります。全機工連副会長で大阪機械器具卸商協同組合の中山理事長の主導のもと、企画を進めていただいています。これまで以上に活発で有意義な大会になるのではないかと大いに期待しております。是非とも多くの組合員、賛助会員またメーカーの皆さんも含めてご出席いただければと思います。

最後になりますが、会員各社のご発展と賛助会員並びにメーカー様各社のご繁栄を祈念してご挨拶の結びとさせていただきます。

「変化は自ら起こす」

■東京都機械工具商業協同組合 理事長 小池達夫

平成31年の新春を寿ぎ、謹んでご挨拶申し上げます。

平成31年の新春を寿ぎ、謹んでご挨拶申し上げます。

まず始めに昨年は、「北陸豪雪」「大阪府北部地震」「西日本豪雨」「台風20号、21号」そして「北海道胆振東部地震」など、大きな災害が数多く発生致しました。改めて被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

昨年3月経済産業省が公開した「製造業を巡る現状と政策課題」によりますと、製造業のGDPは全産業の2割程度を占め、就労人口も同じように全産業の2割弱となっております。製造業は現在も日本の重要な基幹産業の一つであり、製造業の企業業績は、おおむね2018年も、感覚的には2017年を上回るものと思います。

製造業の好調さは、私ども機械工具商業界にとっても同様であり、全機工連の調査によりますと、企業業績前年比較で、増加が52%、変わらず28%、減少が19%でした。しかし一方で、一昨年に続き昨年も日本の製造業の根幹を揺るがす品質不正、その他事件が発覚しており、改めて企業の大小にかかわらずJapan品質(商品・サービス)の誇りと信頼性をアピールするする企業活動が重要となっております。

2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されるのはご承知の通りですが、企業に求められることとして、一つ目は時間外労働の上限規制導入、二つ目は年次有給休暇の確実な取得、三つ目は雇用形態に係らない不合理な待遇差の禁止です。どれも、これまでの慣行からすると難しい事ばかりですが、傍観では済まされない問題です。「まず経営者から変わらなければいけない」と言われますが、私も同感で、出来ることから一つ一つ、取り組みを図らなければならない年となります。

さて、東機工理事長として昨年年頭に、4つの実行策をお示し致しました。理事長になって日が浅かったので自分自身への所信表明でしたが、結果を振り返ると実行に移ったこともありますが、『もっと頑張らなくては』となるでしょうか。

新しい事業を具体的に実施したこととして、組合員の『賃金調査』を初めて行い組合従業員数およそ7,000人のうち、3,000人のデータを集めることができました。参加したお会社にはそれぞれ結果を送り、会社の賃金対策にお役立て頂けるものとなりました。

もう一つ、『東機工組合員会社の社員さんを中心とした活動の拡大』も若い社員さんたちが集まり、経営者は参加できない『ときメイト』を発足させ、大きなイベントを開催致しました。『ときメイト事業』は、これからも色々な方の知恵を借りて、更にしっかりしたものにして行きたいと思っています。

2018年暮れには、3年後を見据えた『組合運営の在り方』について具体的なロードマップを提案致しました。2019年は、このロードマップに従って様々な議論が交わされることとなります。決して安易に進めるものではありませんが、変わりつつある次代のリーダーの皆さんのために懸命な一年にしたいと決意を新たに致しております。

何事も過去の踏襲は、下りのエスカレーターに楽をして乗っていると言うことになります。何か対策しなければ、黙っていれば行く着くところは、間違いなく最下階(段)です。『変化は自ら起こす』を自分自身に課して活動して参ります。

最後になりましたが、本年がここにいらっしゃる皆様にとりまして、更に飛躍の年となることを祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きます。

本年も変わらぬご支援を、宜しくお願い申し上げます。

【年頭所感】DMG森精機/オーエスジー/日立建機

「最善の納期とサービスに尽力」

■DMG森精機 取締役社長 森 雅彦

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、世界各国で猛暑や大雪などの異常気象が観測され、日本国内でも度重なり発生した台風、豪雨、地震が事業、生活面、多岐にわたり日常を見直す契機になりました。また、米国トランプ政権による外交・移民・安全保障政策は、世界中の経済、地政学的リスクに影響を及ぼしています。一方、EV化や無人化といった産業の変化により、工作機械業界では5軸化、自動化、複合化、それに伴うデジタル化へのニーズが高まっています。

昨年11月に東京ビッグサイト(国際展示場)で開催されたJIMTOF 2018では東8ホールを貸し切り、22台の工作機械がつながった一つの工場を再現した「DMG MORIのデジタルファクトリー」をご紹介いたしました。ブースには期間中合計で過去最高となる約85,000名のお客様にお越しいただきました。

DMG森精機株式会社(以下、DMG森精機)は1948年に株式会社森精機製作所として創業し、昨年2018年10月26日に創立70周年を迎えました。これもひとえにお客様並びに関係者の皆様のご愛顧の賜物と深く御礼申し上げます。周年記念事業として、日本全国70社・団体のお客様・教育機関のもとへ70台の5軸加工機DMU 50 3rd Generationの1年間無償貸出しを開始いたしました。各お客様の工場へDMG森精機社員を派遣しプライベートレッスンを実施するなど、5軸に対する抵抗感の払拭・意識改革に努めています。

昨今の複雑加工へのニーズに対応するため、①教育機関への工作機械貸出し、②NCスクール、③5軸プライベートレッスン、④職業訓練校支援の4本柱を掲げ、DMG森精機は今後も最新技術や5軸加工の教育・普及に尽力してまいります。さらに、これらを支える新たなアプリケーションエンジニア育成制度を昨年はじめより導入いたしました。若手より選抜された社員が3年間で徹底的にあらゆる工作機械の操作方法を習得し、お客様の元に自信を持って派遣できるプロフェッショナルとなって日本各地の製造現場をサポートする予定です。2020年までに約100名の養成を目標としています。

また、「よく遊び、よく働き、よく学ぶ」をモットーに、コアタイム制や在宅勤務といった社員の柔軟な働き方を後押しするとともに、全従業員の有給休暇20日取得を徹底いたします。加えて、本年からは勤務間インターバル制度の導入で連続12時間以内勤務の徹底、厳密な労働時間管理を行います。

本年も、世界中のお客様に、優れた品質の製品を最善の納期とサービスでお届けすべく、尽力して参ります。

引き続き変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

「目標は夢より高く」

■オーエスジー 代表取締役社長兼CEO 石川則男

2019年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

2019年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

昨年は好調な世界経済に支えられ幅広い産業で需要が高まりましたが、多くの企業が人手不足と格闘した1年でもありました。受注が好調だったことに加えて、生産性向上を目指した設備投資意欲が高まりました。IOTと自働化がキーワードとなり未来志向の設備投資が増加し生産財市場はかつてないほどの活況となりました。その一方、トランプ政権が仕掛けた貿易戦争は米中の覇権争いの様相となり、秋以降は中国景気の減速が顕著になるにつれ、世界経済の不透明さが増しました。

当社は一部の製品で供給が追い付かないこともあり、また慢性的な人手不足を補うために愛知県新城市の工場敷地内に新建屋を建設し国内の生産体制を刷新することにいたしました。新工場では「目標は夢より高いスマート工場」を目指します。そしてこの新工場を起点に、今後競争力をさらに強化し、EV、航空機、医療といった新しい需要に対応してまいります。

2018年は創立80周年の1年でしたが、大変良い80周年を送ることが出来ましたのも、多くのお客様に支えられたお陰と大変感謝申し上げる次第です。81年目の年は「目標は夢より高く」、を掲げ積極的な経営を心掛ける所存です。

最後になりますが、日本経済の益々の発展と皆様のご健勝を祈念いたしまして年初のご挨拶とさせていただきます。

「事業展開を強化」

■日立建機 執行役社長 平野耕太郎

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

新年を迎えるにあたり一言ご挨拶申し上げます。

昨年の建設機械需要は、一部の国で減少が見られたものの、ほとんどの地域および国で一昨年を上回る状況となりました。またマイニング市場においても、資源価格の安定により、すでに稼働している機械の修理や新車需要が堅調でした。米中の貿易摩擦や英国の欧州離脱などの問題はありますが、工事現場の機械化やインフラ強化の必要性などにより2019年の建機およびマイニング機械の需要は、おおむね堅調に推移するものと期待しています。

このような市場環境の下、お客さまの建設機械ビジネスに期待されるニーズはさらに大きくなり、「モノ+コト」による、工事現場の安全性向上、生産性向上、燃費などのランニングコストの低減はもちろんのこと、環境対応などにも広がりつつあります。このようなご要望はどれをとってみても難しい課題ですが、そこにビジネスチャンスがあります。IoTやICTを駆使し、機械本体だけではなく、サービスやレンタル、中古車なども含めたトータルのソリューション提案を進めていきます。具体的には、昨年事業展開の足掛かりを作った北米のレンタルビジネスや、コンパクト機械のEV開発会社の活用など、事業展開を強化していきます。

2019年度は、2017年度を初年度とする中期経営計画「CONNECTTOGETHER2019」の最終年度となります。こうしたお客さまのご要望の一歩先を見据えて、日立グループの総合力で大きな変化に対応していくと同時に、引き続き収益向上のための施策を進め、ステークホルダーの皆さまのご期待に応えていく所存です。

最後になりましたが、2019年が皆さまにとって平和で穏やか、そして明るい年になることを祈念して、年頭のご挨拶とさせていただきます。

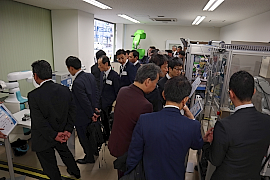

HCI ROBOT CENTERが開設

あいさつに立った奥山社長は、日頃の感謝を述べたあと、「HCIはケーブル製造装置メーカーとして創業して17年、ロボットシステムインテグレータとして10年になる。ケーブルのような柔軟物を扱うSIer(システムインテグレーターの通称)として、また、AIを自社開発しているSIerとして広く認知されるようになった。ロボットやAI技術をもってこの南大阪や利活用により活性化したい。」と意気込みを示した。

来賓の南出賢一泉大津市長、高寺壽泉大津商工会議所副会頭、遠藤たかし日本維新の会国会対策委員長・衆議院議員、杉ひさたけ公明党国際局次長参議院議員の代理で、川久保一司秘書、久保田和雄日本ロボット工業会FA・ロボットシステムインテグレータ協会 会長、高橋大弐近畿能力開発大学校校長より、祝辞が述べられた。

午後3時より、日本ロボット工業会システムエンジニアリング部会長・FA・ロボットシステムインテグレータ協会参与の小平紀生 三菱電機FAシステム事業本部主席技監を講師に招き、「地域のロボット&AIシステム導入促進とSIerの重要性」をテーマに記念講演が行われた。式典終了後は、懇親会が行われ、川野憲志 倉敷紡績社取締役・執行役員、平井出浩志 三菱電機関西支社副支社長が挨拶をした。

三菱日立ツールの魚津工場が再稼働

三菱日立ツール(社長=増田照彦氏)が、富山県魚津市に保有し休止中の魚津工場を再稼働すると決定した。魚津工場は1936年に株式会社魚津製作所として創業し、その後1997年に日立ツール株式会社に合併、ドリルの製造拠点として2009年まで操業していたが、事業再編により野洲工場に業務を移管して休止していた。 1933年に設立した同社は、2015年4月に三菱マテリアルグループの一員に加わり、MOLDINOブランドのもと金型加工分野向け超硬工具に軸足を置く事業戦略を掲げて世界に展開を進めている。 今回の件について同社では、「中長期的な事業プランを検討する中で、現在の製造拠点である成田工場(千葉県成田市)、野洲工場(滋賀県野洲市)に加えて生産スペースを確保することが必要であり、検討の結果、休止している魚津工場を再稼働することが当社ならではのものづくりを究めるために最も有効であると判断した。」と述べている。■計画概要事業所名::魚津工場所在地::富山県魚津市土地建物::敷地面積約23,400㎡延べ床面積約11,000㎡改修工事着工予定: 2019年度稼働開始予定::2020年度事業内容:超硬工具の加工