ニュース

日工会推薦図書「初歩から学ぶ工作機械」

「初歩から学ぶ工作機械~共通な基本構造と仕組みがわかる~」(清水伸二上智大学理工学部機能理工学科教授著:大河出版)が好評である。写真、図表、3次元モデル図を豊富に使用し、工作機械本体の全体像が簡単につかめる内容となっている。

「初歩から学ぶ工作機械~共通な基本構造と仕組みがわかる~」(清水伸二上智大学理工学部機能理工学科教授著:大河出版)が好評である。写真、図表、3次元モデル図を豊富に使用し、工作機械本体の全体像が簡単につかめる内容となっている。

この本は、①学ぶ人が学びやく教える人が教えやすい教科書、②学ぶ人のレベルに合わせて、選択的に工作機械が学べる、③理屈で理解することにより、工作機械を楽しく学べる――を狙いとして書かれたもの。日本工作機械工業会推薦図書である。

■□詳細目次□■

1. 1 工作機械の役割と定義

1. 2 工作機械の特質

1. 3 工作機械を学ぶ意義

●第2章 ものづくりに使われている除去加工法と主な工作機械

2. 1 ものづくりに使われている除去加工法の種類

2. 2 主な切削加工法と切削加工工作機械

旋削加工と旋盤/フライス加工とフライス盤/穴加工と穴加工用工作機械/平削り加工、形削り加工、立て削り加工とその工作機械/ブローチ加工とブローチ盤/歯切り加工と歯切り盤/のこ引き加工と切断機(金切りのこ盤)/各種加工機能を統合する多機能切削加工工作機械

2. 3 主な研削加工法と研削加工工作機械(研削盤)

円筒研削加工と円筒研削盤/心なし研削加工と心なし研削盤/内面研削加工と内面研削盤/平面研削加工と平面研削盤/歯車の研削加工と歯車研削盤/ねじの研削加工とねじ研削盤/工具の研削加工と工具研削盤

2. 4 研磨加工法と研磨加工工作機械(表面仕上げ機械)

ホーニング加工とホーニング盤/超仕上げ加工と超仕上げ盤/ラッピング加工とラップ盤

2. 5 その他の機械的除去加工法とそのための工作機械

超音波加工と超音波加工機/噴射加工と噴射加工機

2. 6 熱的除去加工法とそのための工作機械

●第3章 工作機械に共通な基本構成要素と工作機械の分類

3. 1 工作機械の基本構成要素

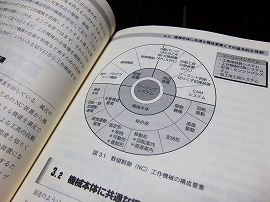

3. 2 機械本体に共通な構成要素とその基本的な役割

3. 3 工作機械の分類

工作物に関する分類/加工機能に関する分類/構造形態に関する分類/基本仕様に関する分類

3. 4 現在の工作機械の体系的整理

●第4章 加工性能への影響因子と工作機械が有すべき基本特性

4. 1 工作機械の加工性能への影響因子

4. 2 工作機械の静特性

4. 3 工作機械の動特性

4. 4 工作機械の熱特性

4. 5 工作機械の運動特性

●第5章 工作機械の主要構成要素の基本構造と仕組み

5. 1 主要構造要素

主要構造要素の種類/構造本体/サドルおよびテーブル主軸頭(主軸台)および砥石頭(砥石台)本体/主軸・砥石軸

5. 2 結合部

工作機械の結合部/ボルト結合部(常時固定形結合部)/回転移動形結合部/直進移動形結合部/その他の結合部

5. 3 駆動機構

主軸の回転駆動機構/テーブル・主軸頭の回転・旋回駆動機構/直進駆動機構/送りサーボ機構/新しい駆動機構

5. 4 数値制御装置

数値制御(NC)とは/NC情報の流れ/NC装置の基本構成/NC装置の基本的な機能

5. 5 周辺装置・ツーリングシステム

主な周辺装置/ツーリングシステム

●第6章 最近の工作機械

6. 1 切削加工工作機械

切削加工工作機械の概要/工作物回転形切削加工工作機械/工作物非回転形切削加工工作機械/複合切削加工工作機械

6. 2 研削加工工作機械(研削盤)

研削加工工作機械の概要/工作物回転形研削加工工作機械/工作物非回転形研削加工工作機械

6. 3 研磨加工工作機械

6. 4 その他の機械的エネルギ加工工作機械

6. 5 非機械的エネルギ加工工作機械

6. 6 最近の異種複合加工工作機械

付表 さらに工作機械の理解を深めるための参考書

「設備投資マインドは衰えていない」輸入協会

日本工作機械輸入協会(会長=千葉雄三氏)が5月27日、東京・日比谷の松本楼で平成23年度通常総会を開催した。

総会後の懇親会で千葉会長が、「第震災のあと、私どもは大変な状況化にありました。100年に1度の大不況といわれたリーマンショック後もようやく上昇に転じ、今年は力強い回復を感じていましたが、震災によってこの先が不安になった方も多くおられると思いますが、設備投資に対するマインドは全く衰えていないということが分かりました。これはリーマン不況と決定的に違う点です。私どものように機械を、工具を、周辺機器を売るという商売につきましては、近いうちに必ず今年年初の状況に復帰すると確信しています。会員の皆さまにおかれましても、明るい希望のもとにご商売に邁進していただきたいと祈念する次第です」とあいさつした。

総会後の懇親会で千葉会長が、「第震災のあと、私どもは大変な状況化にありました。100年に1度の大不況といわれたリーマンショック後もようやく上昇に転じ、今年は力強い回復を感じていましたが、震災によってこの先が不安になった方も多くおられると思いますが、設備投資に対するマインドは全く衰えていないということが分かりました。これはリーマン不況と決定的に違う点です。私どものように機械を、工具を、周辺機器を売るという商売につきましては、近いうちに必ず今年年初の状況に復帰すると確信しています。会員の皆さまにおかれましても、明るい希望のもとにご商売に邁進していただきたいと祈念する次第です」とあいさつした。

来賓の挨拶を永山純弘経済産業省製造産業局産業機械課課長補佐が述べた。この中で永山課長補佐は、「この震災を経まして、大自然の力の恐ろしさを目の当たりにしたのですが、同時に日本のものづくりの力強さを再認識しました。ものづくりの現場では地震があった翌日から必ずしも完全ではない生産設備を用いてお客様のために生産活動を始めたときております。多くの工場で1週間後、2週間後には操業を開始したと聞いております。世界は待っていてくれませんので、世界の経済に対抗していく日本の力強さを取り戻すために政府としても新成長戦略実現会議を再開しました。われわれ製造産業局としましても、現場力の再構築のため注力する次第です」とした。

来賓の挨拶を永山純弘経済産業省製造産業局産業機械課課長補佐が述べた。この中で永山課長補佐は、「この震災を経まして、大自然の力の恐ろしさを目の当たりにしたのですが、同時に日本のものづくりの力強さを再認識しました。ものづくりの現場では地震があった翌日から必ずしも完全ではない生産設備を用いてお客様のために生産活動を始めたときております。多くの工場で1週間後、2週間後には操業を開始したと聞いております。世界は待っていてくれませんので、世界の経済に対抗していく日本の力強さを取り戻すために政府としても新成長戦略実現会議を再開しました。われわれ製造産業局としましても、現場力の再構築のため注力する次第です」とした。

「Mastercam X5」 アップデート版をリリース!

ゼネテック(社長=上野憲二氏、本社:東京都新宿区)は、3 次元CAD/CAM システム「Mastercam」用のポート加工専用オプション「PortExpert(ポートエキスパート)」、および 昨年11月にリリースしたMastercamの最新バージョン「Mastercam X5」のアップデート版をこのほどリリースした。

ゼネテック(社長=上野憲二氏、本社:東京都新宿区)は、3 次元CAD/CAM システム「Mastercam」用のポート加工専用オプション「PortExpert(ポートエキスパート)」、および 昨年11月にリリースしたMastercamの最新バージョン「Mastercam X5」のアップデート版をこのほどリリースした。

「PortExpert」は、シリンダーヘッドやインテークマニホールドなどが持つポート形状の高精度加工を簡単なオペレーションで実現することを目的に開発された Mastercamの新オプション。ポート加工は通常、すべての加工領域を同時5 軸によって切削するため加工時に振動が発生しやすく、加工スピードと精度の面に課題が残されていた。しかし、「PortExpert」で生成されるツールパスは同時3 軸がメインとなり、必要な箇所にのみ同時5 軸による加工動作が加わる。このため、同時5 軸のみで加工を行った場合と比較して、「PortExpert」ではスピード・精度の両面を大幅に向上させるポート加工を実現する。

製品価格は60 万円(税別)で、最新バージョンのMastercam Mill Level-3(マシニング用CAM)、および同 Router Pro(NCルーター用CAM)上で動作する。

なお、「PortExpert」のリリースとあわせ、Mastercam X5 のアップデート版 「Mastercam X5 MU1」も同時リリースした。今回のマイナーバージョンアップでは、Mastercam X5 のリリース以降に全世界のユーザーから寄せられたリクエストを中心に、Mastercam の安定性を高め、より快適に操作するための機能改善と強化が多数図られている。

なお、両製品は6 月22 日より開催される「第22 回 設計・製造ソリューション展」にて展示・紹介する。

複雑なポート加工ツールパスを最小限のオペレーションで生成

「PortExpert」では、ポート加工における加工動作のほとんどをシステム側が自動計算するため、複雑なパラメタ設定は一切必要ない。例えば、荒取りと仕上げの設定はモードを選択するだけで加工パターンが切り替わるため、1 回あたりの切り込み量と切削ピッチを設定するだけでツールパスの生成が可能。また、加工はトップ・ボトムの両方向から行うことが可能だが、ツールパスのオーバーラップ量もシステム側が自動的に設定を行うため、段差のない滑らかな仕上がり面が得られる。さらに、5 軸ツールパス作成時に求められるCADデータの編集作業も「PortExpert」ではほとんど必要ない。図形選択はポート加工を行う面を選択するのみで、工具の軸方向を設定するための補助線等も不要。また、加工時に最も懸念される工具とホルダの干渉についても、「PortExpert」では干渉箇所を判別して自動的に干渉を回避するツールパスを生成する。

5軸マシニングセンタ 「DMU 60 eVo」販売開始! 森精機

森精機製作所は、提携先である独国ギルデマイスター社製5軸制御マシニングセンタ「DMU 60 eVo」の受注を開始した。

森精機製作所は、提携先である独国ギルデマイスター社製5軸制御マシニングセンタ「DMU 60 eVo」の受注を開始した。

「DMU 60 eVo」は世界中で3,000台以上の納入実績を誇るeVoシリーズの新たなモデル。近年、航空機や医療などの分野において複雑形状ワークの加工に対する需要が高まっており、そのニーズに応えるとしている。

DMU 60 eVoの特徴は以下の通り。

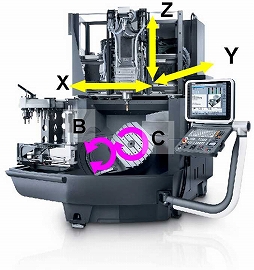

①高剛性・高精度を実現する新しいコンセプトの門形構造。

②進化した回転傾斜テーブル

③リニアモータ駆動(オプション)

④省スペース

①新しいコンセプトの門形構造

DMU 60 eVoはX、Y軸を機械上部に配置した門形構造を採用。この構造により主軸のオーバハングを最小限にすることで機械の安定性と剛性を向上させ、高精度を長期間維持できる。またY軸サドルの配置方法を最適化し、機械前部を円弧状に設計することで作業エリアへの接近性と段取り性が向上した。

②進化した回転傾斜テーブル

③リニアモータ駆動(オプション)

DMU 60 eVoのX軸、Y軸の送り駆動方式はボールねじ駆動(早送り速度50 m/min)を標準とし、更なる高効率な加工を要望される顧客には、リニアモータ駆動(早送り速度80 m/min)仕様を用意している。高速・高加速度での送りが可能な上、位置決め誤差もボールねじ駆動に比べ10分の1の高精度を実現。また消耗部品が少なく、メンテナンス頻度を抑えて生産効率を飛躍的に向上させる。

④省スペース

DMU 60 eVoの機械構造は設置スペースにおいても所要床面積6.1 m2と同クラスの5軸マシニングセンタの中でもトップレベルのコンパクトさを実現。また独自の機械構造により、工具マガジンの大小に関わらず所要床面積がほとんど変わらない。

4月分超硬工具主要統計

超硬工具協会がまとめた4月分超硬工具主要統計は以下の通り。【超硬合金重量】439トン(前年比105.8)。【超硬工具生産額】切削工具161億5400万円(前年比97.1)、耐摩工具33億700万円(同106.8)、鉱山土木工具6億6800万円(同107.1)、その他工具4億2800万円(同108.4)、焼結体・工具17億6400万円(同112.7)、合計223億2100万円(同100.1)。【輸出入】輸出60億7400万円(前年比95.2)、輸入36億3700万円(同105.5)。【超硬工具出荷額】切削工具168億3800万円(前年比99.6)、耐摩工具30億9600万円(同103.7)、鉱山土木工具7億1700万円(同108.6)、その他工具3億7100万円(同100.5)、焼結体・工具18億3700万円(同115.7)、合計228億5900万円(同101.6)。【刃先交換チップ】生産1855万5000個(前年比88.2)、出荷2千30万個(同111.0)。

新会長に横山ジェイテクト副会長 日工会

日本工作機械工業会が都内のホテルニューオータニで第33回通常総会を開催し、横山元彦ジェイテクト副会長が新会長に就任した。副会長の牧野二郎牧野フライス製作所社長、稲葉善治ファナック社長、森雅彦森精機製作所社長は留任。

日本工作機械工業会が都内のホテルニューオータニで第33回通常総会を開催し、横山元彦ジェイテクト副会長が新会長に就任した。副会長の牧野二郎牧野フライス製作所社長、稲葉善治ファナック社長、森雅彦森精機製作所社長は留任。

世界最高の工作機械を供給する

総会終了後の懇親会で横山新会長が、「当工業会でも会員企業は被災されたユーザー企業の復旧支援、夏場にかけた節電対応など当面の震災対策に全力をあげて取り組んでおります。このたび理事全員のご推薦を頂きまして、中村前会長から日本工作機械工業会会長のバトンを引き継ぐことになりました。会長職の責任の重さを痛感しております。まさに今年、日本工作機械工業会は60周年を迎え、大変恐縮しておりますが、一方で、なんとしても皆様のご期待に応えられるよう皆様のお力添えをいただきながらこの使命をまっとうしたい。先人たちが築き上げた長い歴史は重んじつつ、新しい時代でのさらなる飛躍を期して新たな礎を築くというのが会長たる私の重要な役目であろうと考えております。この大任を果たすためには私自身、必死に、一生懸命努力してまいりますので、皆様方のご指導とご支援をよろしくお願い申し上げます。さて、この工作機械産業をとりまく環境の変化を本日まとめました。まず、平成22年度の工作機械の受注実績は前年度比で約2倍の1兆1100億円強となりました。これは年度での史上最高額を記録した平成19年度以来、3年ぶりの1兆円超えであります。これは国内市場を含めた世界市場でわが国の工作機械のファンの多さ、需要の強さの表れだと思っております。一方で、工作機械産業を取り巻く環境というのはリーマンショックを経まして極めて大きく変化をしております。外需比率は中国をはじめとする新興国市場の急成長により今やほぼ7割まで伸長しています。これら新興諸国による工作機械の急速な需要増に加えて生産だけでなく、技術レベルにおいても急速な向上が見られます。日本、中国、韓国、台湾の4カ国を合わせますと世界生産の65%を占めるという状況になりました。まさに工作機械産業は新しい新興国地域が牽引するという新しい時代に突入したのだと思います。市場構造が内需中心から外需へ転換する中で、昨年来の大幅な円高、あるいは原材料の高騰など、私ども工業会の会員企業の皆さまは総じて厳しい状態が続いているとも言えます。また、技術や労働面において、ひとつは少子高齢化の伸展、あるいは団塊世代の定年退職もあり、若年労働力の不足、あるいは技術や技能の継承問題も顕在化など、われわれ工作機械産業を取り巻く経営環境はかなり転換期を迎えています。こうした現状で、わが業界としては時代の変化に即応するとともに、世界最高の工作機械を供給するというのがミッションだと思います。これが世界のものづくりを支えてゆくと確信しています。そのためには業界が結束をして共通の課題に取り組まなければならないと思っています」とあいさつした。

総会終了後の懇親会で横山新会長が、「当工業会でも会員企業は被災されたユーザー企業の復旧支援、夏場にかけた節電対応など当面の震災対策に全力をあげて取り組んでおります。このたび理事全員のご推薦を頂きまして、中村前会長から日本工作機械工業会会長のバトンを引き継ぐことになりました。会長職の責任の重さを痛感しております。まさに今年、日本工作機械工業会は60周年を迎え、大変恐縮しておりますが、一方で、なんとしても皆様のご期待に応えられるよう皆様のお力添えをいただきながらこの使命をまっとうしたい。先人たちが築き上げた長い歴史は重んじつつ、新しい時代でのさらなる飛躍を期して新たな礎を築くというのが会長たる私の重要な役目であろうと考えております。この大任を果たすためには私自身、必死に、一生懸命努力してまいりますので、皆様方のご指導とご支援をよろしくお願い申し上げます。さて、この工作機械産業をとりまく環境の変化を本日まとめました。まず、平成22年度の工作機械の受注実績は前年度比で約2倍の1兆1100億円強となりました。これは年度での史上最高額を記録した平成19年度以来、3年ぶりの1兆円超えであります。これは国内市場を含めた世界市場でわが国の工作機械のファンの多さ、需要の強さの表れだと思っております。一方で、工作機械産業を取り巻く環境というのはリーマンショックを経まして極めて大きく変化をしております。外需比率は中国をはじめとする新興国市場の急成長により今やほぼ7割まで伸長しています。これら新興諸国による工作機械の急速な需要増に加えて生産だけでなく、技術レベルにおいても急速な向上が見られます。日本、中国、韓国、台湾の4カ国を合わせますと世界生産の65%を占めるという状況になりました。まさに工作機械産業は新しい新興国地域が牽引するという新しい時代に突入したのだと思います。市場構造が内需中心から外需へ転換する中で、昨年来の大幅な円高、あるいは原材料の高騰など、私ども工業会の会員企業の皆さまは総じて厳しい状態が続いているとも言えます。また、技術や労働面において、ひとつは少子高齢化の伸展、あるいは団塊世代の定年退職もあり、若年労働力の不足、あるいは技術や技能の継承問題も顕在化など、われわれ工作機械産業を取り巻く経営環境はかなり転換期を迎えています。こうした現状で、わが業界としては時代の変化に即応するとともに、世界最高の工作機械を供給するというのがミッションだと思います。これが世界のものづくりを支えてゆくと確信しています。そのためには業界が結束をして共通の課題に取り組まなければならないと思っています」とあいさつした。

変化を先取りして日本経済を復興を

来賓を代表して、鈴木正徳経済産業省製造産業局長があいさつした。この中で鈴木局長は、「今回の大震災で感じたことですが、復旧の速さには驚くものがありました。被災された地域には1万以上の部品の工場が工作機械を使われて部品を製造されていました。当初は復旧までに時間がかかるのではないかと危惧をしていましたが、工作機械メーカーの余震の中での復旧活動、業界を挙げて1500名以上のメンテナンスの方々が被災地に入られたと伺っております。余震が続く中、大変だったとは思いますが、ほとんどの企業が1週間から2週間で復旧されたとのことで、こんなことができる国が他にあるのかとつくづく感じた次第です。日本の部品、素材、様々な機械が世界にとって不可欠なものである、ともう一度世界各国も認識したのではないかと思っています。私ども、復旧のために第一次補正予算で、大企業・中堅企業向けに2兆8000億円の融資の規模など復旧のための予算措置をとりました。これは単なる復旧には終わらせたくない、ぜひ、復興につなぎたいと。変化に対応するような10年後、20年後を見据えた復興にしたいと考えております。新たな生産システムを皆様で考えてゆけば、これまで海外に出て行った工場も国内に回帰することができるのではないかと感じています。今回の震災を踏まえて、次のリスクを少なくするような工場をどうするべきか、政策的にもご支援申しあげまして新たな生産システムを今回ぜひやらせていただきたいと思っております。ぜひ、変化に対応し、変化を先取りするような日本経済にしていきたいと思います」と述べた。

来賓を代表して、鈴木正徳経済産業省製造産業局長があいさつした。この中で鈴木局長は、「今回の大震災で感じたことですが、復旧の速さには驚くものがありました。被災された地域には1万以上の部品の工場が工作機械を使われて部品を製造されていました。当初は復旧までに時間がかかるのではないかと危惧をしていましたが、工作機械メーカーの余震の中での復旧活動、業界を挙げて1500名以上のメンテナンスの方々が被災地に入られたと伺っております。余震が続く中、大変だったとは思いますが、ほとんどの企業が1週間から2週間で復旧されたとのことで、こんなことができる国が他にあるのかとつくづく感じた次第です。日本の部品、素材、様々な機械が世界にとって不可欠なものである、ともう一度世界各国も認識したのではないかと思っています。私ども、復旧のために第一次補正予算で、大企業・中堅企業向けに2兆8000億円の融資の規模など復旧のための予算措置をとりました。これは単なる復旧には終わらせたくない、ぜひ、復興につなぎたいと。変化に対応するような10年後、20年後を見据えた復興にしたいと考えております。新たな生産システムを皆様で考えてゆけば、これまで海外に出て行った工場も国内に回帰することができるのではないかと感じています。今回の震災を踏まえて、次のリスクを少なくするような工場をどうするべきか、政策的にもご支援申しあげまして新たな生産システムを今回ぜひやらせていただきたいと思っております。ぜひ、変化に対応し、変化を先取りするような日本経済にしていきたいと思います」と述べた。

皆で力を合わせて頑張っていきたい 日本金型工業会東部支部

日本金型工業会東部支部(支部長=牧野俊清氏・長津製作所会長)が5月26日に東京・五反田・ゆうぽうとで17回通常総会を開催した。

日本金型工業会東部支部(支部長=牧野俊清氏・長津製作所会長)が5月26日に東京・五反田・ゆうぽうとで17回通常総会を開催した。

総会終了後、川田康夫トヨタ自動車常務役員が「トヨタ自動車のモノづくり革新と金型の果たす役割」をテーマに講演し、続いて懇親会に移った。

懇親会の中で牧野支部長は日頃の感謝の意を表したあと、「最近、ものづくりの観点からですが、トヨタが海外展開をしなければならなくなるかもしれないというのと、円高対策へのメッセージがメディアに伝わらなかったのは残念な思いです。ごく最近の工業統計が出てきましたが、金型で働いている人数は2003年から2005年までは14%増加していましたが、その後2008年は元にもどって14%減でした。厚生年金の加入の数を見てもここ数年は14%同じように減少しています。非常に厳しい状態です。このような中で、非常に残念なことではありますが、金型工業会西部支部の1/3が脱会されたということです。今、われわれが厳しい環境の中ですから、皆で力を合わせて頑張っていきたいと思っています」とあいさつした。

懇親会の中で牧野支部長は日頃の感謝の意を表したあと、「最近、ものづくりの観点からですが、トヨタが海外展開をしなければならなくなるかもしれないというのと、円高対策へのメッセージがメディアに伝わらなかったのは残念な思いです。ごく最近の工業統計が出てきましたが、金型で働いている人数は2003年から2005年までは14%増加していましたが、その後2008年は元にもどって14%減でした。厚生年金の加入の数を見てもここ数年は14%同じように減少しています。非常に厳しい状態です。このような中で、非常に残念なことではありますが、金型工業会西部支部の1/3が脱会されたということです。今、われわれが厳しい環境の中ですから、皆で力を合わせて頑張っていきたいと思っています」とあいさつした。

ものづくりが元気になるには金型業界の力が必要

来賓を代表して佐々木啓介経済産業省製造産業局素形材産業室企画官が、「去る3月11日、大変な被害が発生しました。被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げたいと思います。私も被災地に出向きました。印象に残ったのは市内を歩いておりますと、ありがとう、頑張ろう、という張り紙が至るところに貼ってありました。それを見て胸がいっぱいになりました。被災地の皆様方含めて日本全体が元気になるためには、やはりものづくりの力を欠かすことはできないということ。ものづくりが元気になるには、本日集まりの金型工業会の皆さまが元気にならなければ日本全体が元気にならないと確信しております」とあいさつした。

来賓を代表して佐々木啓介経済産業省製造産業局素形材産業室企画官が、「去る3月11日、大変な被害が発生しました。被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げたいと思います。私も被災地に出向きました。印象に残ったのは市内を歩いておりますと、ありがとう、頑張ろう、という張り紙が至るところに貼ってありました。それを見て胸がいっぱいになりました。被災地の皆様方含めて日本全体が元気になるためには、やはりものづくりの力を欠かすことはできないということ。ものづくりが元気になるには、本日集まりの金型工業会の皆さまが元気にならなければ日本全体が元気にならないと確信しております」とあいさつした。

続いて増田仁経済産業省関東経済産業局産業部長が、「私ども今年度も中小企業の皆さまの戦略的基盤技術の開発、いわゆるサポインをやっております。全国で562件、関東で268件の応募がありました。その中で、金型は20、これは立派な数字だと思います。この中で審査を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。現在、東部金型工業会の天青会の皆さま、金型イレブンということですが、海外のアウェーでしっかりPRしてください。ジャパンブランドを、日本の金型の良さをご理解いただけると思います」とあいさつした。

続いて増田仁経済産業省関東経済産業局産業部長が、「私ども今年度も中小企業の皆さまの戦略的基盤技術の開発、いわゆるサポインをやっております。全国で562件、関東で268件の応募がありました。その中で、金型は20、これは立派な数字だと思います。この中で審査を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。現在、東部金型工業会の天青会の皆さま、金型イレブンということですが、海外のアウェーでしっかりPRしてください。ジャパンブランドを、日本の金型の良さをご理解いただけると思います」とあいさつした。

中里栄常務理事が、上田勝弘日本金型工業会会長のあいさつを代読した。この中で、「今回の東日本大震災は日本経済に大きな打撃を与えました。とりわけ製造業の被害は大きく、金型関連産業にも直接的、間接的に大きな影響を与えております。日本金型工業も金型の全国団体として新しい時代の新しいスタイルの団体として積極的な提案をしたいと思っています。そのためには全国一枚岩として団結して正会員・賛助会員の力を結集したいと思いますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。しかし、残念ながら、このような状況の中で西部支部の一部に分化活動がありました。さらに別団体を設立して、その団体名を意図的に日本金型工業会西部支部とまったく間違いやすい同じ名称を名乗っております。理解に苦しみますが、半数以上の西部支部会員の皆さまは、今の状況を踏まえ残られました。今後は残られた会員の皆様ととも風通しのよい活動ができることで、魅力ある工業会活動を推進してまいります。どうか東部支部の会員・賛助会員の皆さまにおかれましてはご理解いただき、今後とも工業会運営にご協力くださいますようお願い申し上げます」と述べた。

中里栄常務理事が、上田勝弘日本金型工業会会長のあいさつを代読した。この中で、「今回の東日本大震災は日本経済に大きな打撃を与えました。とりわけ製造業の被害は大きく、金型関連産業にも直接的、間接的に大きな影響を与えております。日本金型工業も金型の全国団体として新しい時代の新しいスタイルの団体として積極的な提案をしたいと思っています。そのためには全国一枚岩として団結して正会員・賛助会員の力を結集したいと思いますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。しかし、残念ながら、このような状況の中で西部支部の一部に分化活動がありました。さらに別団体を設立して、その団体名を意図的に日本金型工業会西部支部とまったく間違いやすい同じ名称を名乗っております。理解に苦しみますが、半数以上の西部支部会員の皆さまは、今の状況を踏まえ残られました。今後は残られた会員の皆様ととも風通しのよい活動ができることで、魅力ある工業会活動を推進してまいります。どうか東部支部の会員・賛助会員の皆さまにおかれましてはご理解いただき、今後とも工業会運営にご協力くださいますようお願い申し上げます」と述べた。

牧野二郎牧野フライス製作所社長の乾杯の発声で和やかな歓談がはじまり、宴たけなわのころ、散会した。

金型メーカーと大学生がコラボレーション! 「ウィズラビ」新発売 モルテック

金型メーカーのモルテック(社長=松井宏一氏、神奈川県川崎市)が、初の自社製品「ウィズラビ」を発売した。

ウィズラビは小さな小物入れ。カバンに取り付けることもできる。

この商品の注目すべきところは金型メーカーと大学生がコラボし、Twitterから企画が始まった商品であるということ。うさぎの耳をあしらった可愛らしいデザインはポストイットやリップブラシなど、使う人の用途に合わせて活躍してくれる。

注文はこちらから⇒ http://www.moltec.co.jp/p-art/withrabi/withrabi_top.html

東機工が創立100周年

東京都機械工具商業協同組合(略称:東機工、理事長=斉藤保男・斉藤機工社長)が5月24、東京・三田の機械工具会館で創立100周年記念式典を開催した。

式典では冒頭斉藤理事長が挨拶をした。この中で斉藤理事長は、「明治43年に東京金物商組合としてスタートしたのが始まりで、現在の名称に変わったのは昭和22年。正式には昨年が100年でしたが、いずれにせよ大変大勢の皆様に協力いただいて100年を迎えることが出来ました。大震災はまだ先行きも見えてこない状況で、当業界への影響もはかりしれません。だからこそ、組合一丸となって頑張っていきたいと思っています。100年の歴史を振り返ると、明治から戦前までは、金物商組合の名称通り、バルブ、ねじなどあらゆるものを供給していました。戦後は機械と工具に特化し、戦後復興の役割を果たしてきました。決して目立つ存在ではありませんが、製造業界を縁の下で支えてきたと自負しています。

式典では冒頭斉藤理事長が挨拶をした。この中で斉藤理事長は、「明治43年に東京金物商組合としてスタートしたのが始まりで、現在の名称に変わったのは昭和22年。正式には昨年が100年でしたが、いずれにせよ大変大勢の皆様に協力いただいて100年を迎えることが出来ました。大震災はまだ先行きも見えてこない状況で、当業界への影響もはかりしれません。だからこそ、組合一丸となって頑張っていきたいと思っています。100年の歴史を振り返ると、明治から戦前までは、金物商組合の名称通り、バルブ、ねじなどあらゆるものを供給していました。戦後は機械と工具に特化し、戦後復興の役割を果たしてきました。決して目立つ存在ではありませんが、製造業界を縁の下で支えてきたと自負しています。

昭和30年から40年代のオイルショックまでは、高度成長期で、モノを揃えるだけに専念してきた時代であり、オイルショックはあったが、バブル崩壊までは豊かさを満喫できたいい時代でもありました。バブル崩壊後は、厳しい状況が続き、仲間の倒産や廃業も多々あったうえ、後継者の問題もあり、会員もピーク時と比べ、現在は残念なことに半減してしまいました。現在は、既存のままでは儲かるような商売がしづらくなっている状況です。ITを駆使したネット販売、カタログ販売などの流れもその厳しさに拍車をかけています。また、100年に一度と言われるリーマンショック後は、ユーザーの海外移転も加速しています。その後、何とか回復し、明るい兆しが見えたところで、今回の震災が起き、またも混乱した状況になってしまいました。振り返りますと、優秀なメーカーの製品を供給することで、業界は成り立ってきましたが、今は本当に厳しい状況にあるといえます。ITの発達で、われわれよりもユーザーに価格や納期が先に伝わっていることもあり、このように課題も多いが、一致団結して乗り越えなければならなりません。Face to Faceの必要性、重要性はまだまだあります。ただ、今までと同じやり方では駄目で、独自のスタイルを確立しなければならない。将来のテーマとして、全機工連では、ITへの対応、人材育成、業界認識の向上を掲げていますが、東機工としても協力していきたい。また、100年という長い歴史を今後に語り継いでいくことも必要だと感じています。100年を通過点というのは奢りかもしれないが、次の100年に向け、メーカー、商社とともに、大いなる夢とロマンを持って、力強く一歩踏み出していきたい」と述べた。

来賓を代表して、都築直史経済産業省製造産業局素経済室長(代読:佐野徹同課長補佐)、吉村恵一東京都産業労働局商工部経営支援課長、大村功作東京都中小企業団体中央会会長がそれぞれあいさつした。続いて東京都知事感謝状が組合に贈呈されたあと、豊田健一郎氏(元理事長・勝山精機)、武田都雄氏(元理事長・竹内産業)、片桐信一氏(元常任理事・ジェイエムティ)の3氏に感謝状が贈られた。

閉会の辞を山森哲朗副理事長(ヤマモリ社長)が述べ、懇親会に移った。

大震災で分かった高度なサプライチェーン

懇親会では田中康造全日本機械工具商連合会会長(喜一工具会長)が祝辞を述べた。

懇親会では田中康造全日本機械工具商連合会会長(喜一工具会長)が祝辞を述べた。

田中会長は、「全機工連の中でも東機工は一番大きな団体です。大阪もあと2年で100周年になります。われわれの業界は100年前に同業者の皆さんが集まった団体なんですね。個人的な話をしますと、私の父は輸入商社に勤めていました。海外から逃げて立売堀に店を出していました。東京へいくと皆さん買ってくれる・・・と父は話していました。東京が中心となってこの業界は発展していったのです。私は先日、被災地に足を運びました。石巻は酷かった。1階は流されてしまって在庫も車もない状態です。注文しても物が入って来ない、助けていただきたい、とのことでした。事務所を2階に移し、携帯で商売をしました。海岸沿いはほとんど壊滅的です。復旧するには時間がかかるでしょうが、頑張るんだ、という気持ちの強さを感じました。ぜひ、在庫がなくなった、商品を流して欲しい、だけどなかなか回って来ない、被災地のわれわれに優先的に商品が回るようにならないか、という話もありました。この未曾有の大災害で混乱した今ですが、100年の間を振り返ると大変な時代の変化がありました。何もない時代もモノを集めて、モノを流通させようと頑張って来ました。日本の産業界を支えるよう今後も頑張りましょう」とあいさつした。

メーカーを代表して石川則男日本工具工業会理事長(オーエスジー社長)が祝辞を述べた。

メーカーを代表して石川則男日本工具工業会理事長(オーエスジー社長)が祝辞を述べた。

この中で石川理事長は日頃の感謝の意を述べたあと、「100年の歴史の中で3月11日に起きた東日本大震災も記憶に残る歴史のひとつです。未曾有の大震災が起きましたが、会員に皆さまの中には被災された方もいらっしゃいますが、心からお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復興を心より祈念いたします。この大震災は日本の製造業が大変高度に管理されたサプライチェーンを切り裂き、日本の中核産業である自動車産業、エレクトロニクスを大きな減産に追い込みました。しかしながら、各企業、関係各位の皆さまの普及不眠のご努力も着実に成果を結びつつあります。最近では部品供給の前倒しという明るいニュースも聞くようになりました。日本の製造業というのは高度なサプライチェーンに支えられたピラミッド構造ではありますが、今後は大震災を教訓になんらかの柔軟性が加えられるものになろうかと思います。私どもメーカーは、日本経済の復興のためにこのサプライチェーンの中でなにができるのか、個々の企業の特長・特色を活かして精一杯やっていきたいと思っています」とあいさつをした。

柏木征彦東京都金物卸商協同組合副理事長(柏木工機社長)の乾杯の発声で和やかな歓談タイムがはじまり、宴たけなわのころ、関谷隆雄東機工副理事長(関谷機工社長)の中締めで散会した。

2011年は12.5%増の1800億円を予定 日工機器

日本工作機器工業会(会長=寺町彰博氏・THK社長)が5月18日に東京・港区の芝パークホテルで19回通常総会を開いた。

総会終了後に懇親パーティーが開催された。

総会終了後に懇親パーティーが開催された。

冒頭、寺町会長は日頃の感謝の意を表したあと、「2010年度の暦年の成績ですが、前年に対しまして97.7%増の1600億円を超えることができました。2011年につきましても12.5%増の1800億円を予定しています。さて、3月11日に起きた大震災で2万5000人の死者・行方不明という非常に多くの方が被災されました。当会員の中でもなんとかギリギリ操業が出来るようになったという方もいらっしゃいます。福島原発の問題では10万人を超える方が避難を続けています。会員の皆さまにおかれましても夏の操業をどうするのか懸念されている一方、需要が強い状態が続いており、供給で大変苦労しなければならない状態です。電力制限を受けながらこの暑い夏を送らなければならないのですが、皆さんしっかりと頑張っていただきたいと思っております。世界中がサプライチェーンの中で日本が占めている割合が強いと感じられて、日本の仕事が減る危険性がでてきています。僭越ですが、昔は家電が世界の中で席巻していましたが、現在は韓国・中国にほとんど持っていかれています。自動車関連が今回を機に日本から世界へ行かないように踏み留めなければいけない。また、就労者が減るということは経済が縮小していく表れです。この問題に歯止めをかけなければ日本の再生はないと感じています」とあいさつした。

皆様と協力しながら日本の産業経済を支える

来賓を代表して藤木俊光経済産業省製造産業局産業機械課長があいさつした。この中で、「まさに3月11日に起きた東日本大震災は直接・間接に被害を受けられた方、影響を受けられた方が多数いらっしゃるのではないかと思います。改めてお見舞いを申し上げるとともに、この震災を糧としてわれわれはより強い産業、より強い経済を作っていかなければならないという思いで取り組んでいるところです。たしかに日本の隅々に至るまでサプライチェーンのネットワークが及んでいてそれが日本の経済産業を形作っていることを改めて痛感している次第です。これをもう一度、強い基盤のもとに立て直す、そのためになにができるのか、ということを真剣に考えて、本日お集まりの皆さまと協力しながら日本の産業経済をしっかり支えて行きたい」とあいさつした。

来賓を代表して藤木俊光経済産業省製造産業局産業機械課長があいさつした。この中で、「まさに3月11日に起きた東日本大震災は直接・間接に被害を受けられた方、影響を受けられた方が多数いらっしゃるのではないかと思います。改めてお見舞いを申し上げるとともに、この震災を糧としてわれわれはより強い産業、より強い経済を作っていかなければならないという思いで取り組んでいるところです。たしかに日本の隅々に至るまでサプライチェーンのネットワークが及んでいてそれが日本の経済産業を形作っていることを改めて痛感している次第です。これをもう一度、強い基盤のもとに立て直す、そのためになにができるのか、ということを真剣に考えて、本日お集まりの皆さまと協力しながら日本の産業経済をしっかり支えて行きたい」とあいさつした。