ニュース

「為替の回復に期待」日本工作機械輸入協会 令和7年賀詞交歓会を開く

日本工作機械輸入協会(会長=金子一彦 三宝精機工業社長)が1月8日、都内の第一ホテル東京(東京都港区新橋)で令和7年 賀詞交歓会を開いた。

あいさつに立った金子会長は、「2024年はwithコロナのもとで世界的な景気後退の懸念が高まっていると指摘されていたが、11月にJIMTOF2024が開催され、多くのビジネスチャンスが生まれたと認識している。本年はさらに具体的な形に結びつくことを期待している。特にスマートファクトリーの分野では大きな進化が見られた。ロボットを活用した革新的な技術などさらなる自動化が加速していくことで生産性の向上が大いに期待される。しかしながら、一昨年より続く、慢性的な円安は当協会の会員にとっては非常に厳しい状態である。昨年の工作機械の輸入通関実績が約780億円だった。この数字は2023年の846億円、2022年831億円と比較し、約100億円下がっている。これこそ慢性的な円安傾向に相当影響を受けたことは間違いない。ただし、周辺機器の輸入通関実績においてはいずれも一昨年同様となっている。2025年は緩やかではあるが、円高ドル安が進んでいくと見込まれている。ぜひとも為替の回復を期待したい。」と期待を込めた。

来賓を代表して経済産業省 製造産業局 産業機械課の須賀千鶴課長があいさつをした。このなかで須賀課長は、「昨年は能登半島地震をはじめ、自然災害に見舞われた1年だったが、他方で経済指標をみると30年ぶりの高水準の賃上げ、設備投資、史上最高水準の株価、名目GDP600兆円越えと明るいニュースも聞こえた1年だった。政府としてもこの流れを定着に持っていきたい。今や日本は世界有数の工作機械生産国となったが、その発展は輸入工作機械が始まりであり、日本の近代化の歴史とともに皆様方には長きにわたり、産業発展に貢献していただき、感謝を申し上げる。」と感謝の意を表した。

乾杯の発声は、アメリカ合衆国大使館 商務部 マイケル・ミドルトン上席商務官が行った。宴もたけなわのころ散会した。

ユキワ精工 深刻化する人手不足に「自動化」を提案

ユキワ精工が、深刻化する人手不足に①自動割り出しの多面加工傾斜円テーブル、②高精度加工ツーリングシステムで「自動化」を提案している。

同社では、ロボットの導入をしたくても、スペースの確保やコスト面での不安を持つ加工現場の声を受け、ワークを自動で供給・排出するワークハンドリングホルダを提供している。

生産性向上とともに環境負荷低減にも貢献し、ワークを自動で搬送することで、夜間運転も有効活用し、1日における生産数の80%アップを可能にしている。

無人運転にした際の加工精度については、同社のホルダ『スーパーG1チャック』が加工精度の安定に寄与する。また、同社のワークハンドリンフホルダを使用すればロボットの設置スペースが不要となるため、作業スペースの空間を確保できる。

環境面においてもロボット用の電力が不要になることから、消費電力20kWh/日(約17%)が削減でき、脱炭素社会に貢献する。また、『スーパーG1チャック』は、一般的なコレットホルダと比較し、同条件で加工距離が延長するので、使用工具の本数を削減できるため、経済的な効果も高い。なお、同社の『ワークハンドリングホルダ YHG/YHN』は、「グッドデザイン賞2023」を受賞製品である。

三菱マテリアル 高硬度鋼旋削加工用CBN材種“BC8200シリーズ”にホーニングを拡大展開、67アイテムを追加

三菱マテリアル 加工事業カンパニーはこのほど、高硬度鋼旋削加工用CBN材種”BC8200シリーズ”にホーニングを拡大展開し、67アイテムを発売した。

高硬度鋼の旋削加工では、加工条件により適したホーニング形状が変わる。機械の性能が進化していく中で、従来の加工条件では推奨していなかったホーニング形状にも需要が生まれているという背景で今回、〝BC8200シリーズ〟にホーニングのバリエーションを追加し、対応可能な加工条件の拡大を図った。

主な特長は、以下の通り

① 高能率加工や高負荷な加工条件でも使用可能なホーニング形状を追加により、安定加工を実現。

② バリエーション豊富なホーニングの幅と角度により、あらゆる加工条件に対応。

■標準価格(税抜き価格)

・NP-DNGA150404TA2 BC8210:5,740円

・NP-CCGW09T304FS2 BC8220:6,390円

イスカル社 超硬ミルスレッド「SOLID-M-THREAD」を新発売

イスカル社がこのほど、超硬ミルスレッド「SOLID-M-THREAD」を新発売した。

高能率加工特化型の「MTECBF」は、溝数5~8の芯厚を大きくした、業界レベル最高値の多刃設計+不等ピッチを採用し、倒れに強い構造となっている。その為、切削条件を上げた際も倒れを抑制し、高品位なねじ切り加工を1パスで行うことが可能で、タッピングよりも1穴あたりの加工時間を短縮する。既存のタッピングやスレッドミーリングに代わる新たな生産性向上の選択肢となる。

対応ねじ規格はISO(並目、細目)、UN、BSP。センタークーラントスルー対応の為、止まり穴加工における切屑排出も良好。また1本の工具で右ねじ・左ねじのどちらも加工可能なほか、様々な被削材の加工にも対応する。

イスカル社ホームページでは、加工ねじ規格に対応する工具を豊富なレパートリーから選択し、CNCプログラムの作成までワンストップで簡単に行える、ねじ切り工具選定プログラム「ミルスレッドアドバイザー」を誰でも無料で利用可能。ユーザーからの問合せにも対応している。

■レパートリー

型番 :MTECBF

工具径 :Φ4.8-Φ16

材質 :IC908

対応ねじ規格:ISO(並目、細目)、UN、BSP

対応被削材 :ISO P、M、K、N、S、H種

アマダグループ 「MF大賞」をはじめ各賞を受賞

アマダとアマダプレスシステムは、このほど日本鍛圧機械工業会が主催する「MF技術大賞2024-2025」にて、最高賞である「MF技術大賞」をはじめ「MF技術優秀賞」、「MF奨励賞」、「MF新技術賞」を受賞した。

「MF技術大賞」は、鍛圧塑性加工技術の発展に寄与することを目指して、Metal Forming(MF)に不可欠な鍛圧機械、製品加工、金型、システム、素材、製品組立、研究の7つの項目を組み合わせた「ものづくり総合力」が顕彰される。鍛圧機械の良さを最終製品の良さで証明するため、鍛圧機械メーカーと加工メーカーなどの連合体が表彰される。また、今回からは鍛圧機械工業会会員が単独で応募できる「MF新技術賞」が設けられた。

アマダグループの「MF技術大賞」の大賞受賞は、7 回目( 2010-2011 、2012-2013 、2014-2015、2018-2019、2020-2021、2022-2023、2024-2025)となる。

MF技術大賞 「4軸ハイブリッドプレスを用いた複動加工製品の製造」

受賞会社: アマダ、アマダプレスシステム

デジタル電動サーボプレス「SDE-iⅢ」「SDEW-iⅢ」シリーズ

三陽製作所

加工プロセス: 絞り加工において、プレススライド内の油圧を用いて材料に背圧を加えながら成形することで材料の破断を抑制。通常2工程必要な加工を1工程で可能とした。まがりばかさ歯車において、冷間分流鍛造工法を行うことで低い荷重のまま材料の充填率を上げることができ、品質の向上、金型寿命の向上を実現した。

【受賞理由】

デジタル電動サーボプレスと油圧3軸を組み合わせ、冷間分流鍛造工法を実現。従来の1軸による工法では、プレス機と金型が大型化してしまうのに対して、4軸プレス機にすることで小型化した。従来工法では3,000kNが必要だったが、本工法では2,000kNと、加工荷重も低減し金型寿命にも貢献している点が評価され、受賞につながった。

MF技術優秀賞 「精密圧潰冷間プレス工法による高放熱性金属加工部品」

受賞会社:アマダ、アマダプレスシステム

デジタル電動サーボプレス「SDE-iⅢ」「SDEW-iⅢ」シリーズ

大貫工業所

加工プロセス: 従来、切削加工の代替は絞り加工が主流だったが、部分的に厚さの異なる製品の加工は難しく、寸法精度にも問題があった。今回新たに、潰し工程のみで製品を造る精密圧潰冷間プレス工法を開発。半導体パッケージ用放熱リッドやハイパワーLED用アルミニウムリフレクタの量産を可能にした。

【受賞理由】

新たに、切削加工の代替方法とされる深絞り加工に対して、潰し加工のみで製品を造る工法である精密圧潰冷間プレス工法を開発。本工法に替えたことによりコスト5分の1、加工速度約30倍とコスト低減や生産性向上が顕著である点が評価され、受賞につながった。

MF奨励賞 「車載用各種モーターフレームの製造」

受賞会社:アマダ、アマダプレスシステム

デジタル電動サーボプレス「SDE-iⅢ」「SDEW-iⅢ」シリーズ

髙橋金属

加工プロセス: サーボプレス3台を連結したタンデムラインを使用し、最大17工程でプレス加工を行う。プレス加工後に、連結した電解イオン水洗浄機により洗浄を行い完成品となる一貫プレス加工システムで、自動車車載用各種モーターフレームの製造を行う。

MF新技術相【新技術製品部門】ファイバーレーザ溶接システム「FLW-ENSISe」シリーズ

受賞会社: アマダ

【受賞理由】

熟練技術者の確保や育成が困難な中、AIによるティーチングレス化が高く評価された。さらに、グラインダー仕上げを低減するなど現場作業者の労働負荷を軽減し、労働環境の改善も実現。作業工程削減による労働生産性を約6倍改善する点が評価され、受賞につながった。

MF新技術賞【新技術環境部門】 電動サーボベンディングマシン「EGB-e」シリーズ

受賞会社: アマダ

【受賞理由】

サーボと油圧のハイブリッド方式から、プレスブレーキの動作に最適化された専用のサーボモータを開発し、オイル使用量を大幅に削減したことが評価された。また、突き当てモニター、曲げ角度センサー、加工ガイダンスなどの各種表示機能やY3軸バックゲージ、金型自動交換装置、音声操作の導入など、作業環境と安全性が大幅に向上している点が評価され、受賞につながった。

ブルーム-ノボテスト 新社長に朝尾信之氏

ブルーム-ノボテストは本年1月1日付けで代表取締役に朝尾信之(あさおのぶゆき)氏が就任した。なお、前代表取締役である山田亨(やまだとおる)氏は2024年12月31日をもって退任した。

ブルーム-ノボテストは本年1月1日付けで代表取締役に朝尾信之(あさおのぶゆき)氏が就任した。なお、前代表取締役である山田亨(やまだとおる)氏は2024年12月31日をもって退任した。

就任にあたり朝尾社長は、「ご提案する製品やサービスを通じて、お客様のお困りごとを解決することが私にとっての働く喜びです。山田がこれまで日本市場で広めてきた機上測定ソリューションとその価値をより広くお客様にご紹介し、生産効率の向上を通じて、日本のものづくり発展の一助となれればと考えております。お客様の生産課題の聞き取りを強化し、ソフトウェアを含めたソリューション提案によってこれまで以上に皆様にお役立ちができるよう、従業員と共に努力して参ります。」とコメントしている。

■朝尾伸之氏 プロフィール――――

1981年生まれ、2003年福井工業高等専門学校機械工学科を卒業後、岐阜大学工学部機械システム工学科に編入。2005年同大学を卒業後、オークマ株式会社やサンドビック株式会社にて機械加工分野でのキャリアを積む。2023年ブルーム-ノボテストに入社、経営企画室に所属。

〈ブルームノボテスト株式会社〉

ドイツ、グリューンクローに本社を構えるBlum-Novotest GmbHの日本法人。1999年に設立し、レーザ式工具測定機、タッチプローブ、ボアゲージなど主に機上測定器の日本市場向け販売&サービスを行っている。全社スローガンは「Focus on Productivity」であり、顧客の生産効率向上に貢献することを事業の基軸としている。より幅広い製品提案、迅速なサービス対応の具現化に向け、主軸管理用のテストベンチのご紹介や、世界4拠点で現在建設中の「ブルームーノボテスト・コンピテンスセンター」との連携なども進めている。

ダイジェット工業 製品価格改定

ダイジェット工業は世界的なインフレによる物価の上昇、人件費、エネルギー費、物流費の高騰等のなか、製造のみならず営業、物流等あらゆる部門において効率化を行い、コスト低減に努めていたが、企業努力だけでコストアップを吸収する事が難しいと判断し、製品の安定的な供給ならびにサービスの一層の向上をはかるため、このほど価格改定を実施すると発表した。■価格改定〈切削工具〉 標準品:現行価格+5~8%(ただし、10月に価格改定を実施したレンチについては対象外とし、特殊品にカンしては都度見積もりとする。■実施時期 2025年4月1日受注分より

【令和7年 年頭所感】日本ロボット工業会/日本フルードパワー工業会/日本工作機械輸入協会

「ロボット・イノベーションの加速化が急務」

●日本ロボット工業会 会長 橋本康彦

新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、パリ・オリンピック、パラリンピックでの日本人選手の活躍や大リーグでの大谷選手の活躍など、スポーツでの明るい話題が多くあった一方、国内での能登半島地震や豪雨災害をはじめ、世界各地でも大水害や森林災害など大きな自然災害が多発し、非常に多くの方々が被災されました。また、日本を含め約80の国・地域で選挙が行われ、今後の政治流動化への不安を抱かせた一年となりました。

一方、長引くロシア・ウクライナ情勢やますます複雑化する中東情勢等の地政学的リスクが更に不安定化しつつあります。国際経済もこれら要因に加え、中国経済の低迷や欧米でのインフレ圧力などから回復軌道が見通せない状況にあります。直近の国際通貨基金による世界経済の見通しをみても、一昨年が3.3%の伸びであったのに対し、昨年は3.2%、そして今年も3.2%の伸びに留まるとの観測もあり、様々な懸念を抱えたなかでの年明けとなりました。

このような状況の下、2024年の我が国のロボット産業は、先に挙げました中国市場の低迷や世界経済の諸リスク、更に米国大統領選前での投資の先送りなどから、受注額で対前年比 1.6%減の約8,300億円、生産額では12.3%減の約7,820億円と、当初見通しを下回ることとなりました。

そして、今年のロボット市場におきましては、次期トランプ政権での通商政策の行方や米中摩擦の再燃等の不透明感があるものの、米国景気拡大への期待やAIへの大規模投資による半導体や電子機器への需要回復が見られるなど、根強い自動化投資需要の回復をベースに、受注額は対前年比4.8%増の8,700億円を期待するとともに、生産額は6.1%増の8,300億円と見通しております。

さて当会の今年の活動については、業界活性化のさらなる推進に向け、昨年に引き続き以下の3点を重点項目として取り組む所存です。

第一は「市場拡大に向けた取組」です。当会では、一昨年より経済産業省が実施する「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業(通称・ロボフレ事業)」の「施設管理」及び「食品」の2分野における、ロボットフレンドリーな環境構築に必要な研究開発の支援事業に参画しており、今年度がその最終年度にあたりますが、その開発成果普及に努めることとします。また、政府では、「中小企業省力化投資補助事業」での省力化投資支援において、「カタログ注文型」に加え、新たに「一般型」を設けることで、ロボットのシステム設備に対する導入支援が拡充されることとなり、それらの施策を通じたロボットの利活用拡大に努めるほか、日本ロボットシステムインテグレータ協会はじめ、関係団体との連携を通じ一層の市場拡大に努めてまいります。

第二は「イノベーションの加速化に向けた産学連携の推進」です。ロボット分野における国際競争は益々激化しており、グローバル市場での我が国の優位性確保や潜在市場の顕在化に加え、様々な社会課題解決に向けても、ロボット・イノベーションの加速化が急務となっています。その対応に向け、引き続き日本ロボット学会をはじめ関係学会及び関連業界との連携に努めることとします。

第三は「国際標準化の推進、国際協調・協力の推進」です。国際標準については、欧米が市場獲得の手段として戦略的に取り組んでいますが、引き続き我が国も官民挙げての取り組みが重要です。特に、ロボットの国際標準化について審議しているISO/TC299では、本年2月に東京会議として、5つのワーキンググループが開催されることとなっており、国際標準化活動に対して、ロボットのリーディングカントリーとして引き続き積極的に取り組むこととしております。また、国際ロボット連盟を通じた活動並びに国際交流を積極的に推進していく所存です。

加えて、本年4月13日から10月13日まで、「2025大阪・関西万博」が開催されますが、その開催に併せ、当会が2023年度にスタートした2050年に向けての「ロボット産業ビジョン」の最終版を現在、鋭意取り纏め中です。

そして6月4日~6日にかけ「第26回実装プロセステクノロジー展」を、また、12月3日~6日にかけて「2025国際ロボット展」の2つの展示会を東京ビッグサイトで開催します。両展示会を通じて技術情報の発信とともに、様々な分野へのロボット利活用拡大への意欲を喚起することに加え、市場調査、技術振興等の各事業を意欲的に展開する所存です。

引き続き関係各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様のご活躍とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

「若手技術者の育成に注力」

●日本フルードパワー工業会 会長 川瀬正裕

2025年の年初にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

2025年の年初にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

昨年は、国内外で多くの選挙が行われ、大きな変化が起こる年となりました。我が国では、岸田内閣から石破内閣へ政権交代が行われ、衆議院の与野党逆転が起きました。米国では、次期大統領にトランプ氏が決定し、各国がその対応に追われています。東アジアでは、韓国で戒厳令が一瞬発令されるなど、政治的混迷が深まりました。中国では住宅関連産業の低迷や若者の就職難などが続いており、デフレの懸念が高まる中で、成長鈍化が懸念されております。また、ロシア・ウクライナ戦争が続く中、シリアのアサド政権崩壊というニュースも入り、世界情勢はますます厳しさを増しています。

今年1月には米国で第二時トランプ政権が発足します。米国は対中、メキシコ、カナダに一律関税を課すとの話もあり、中国からの部品調達や海外に進出する中国企業からの部品調達にも影響を及ぼすことが懸念されます。このような状況下で、サプライチェーンの再構築と「経済安全保障」の確保が求められています。

さて、我が国の経済状況についてですが、昨年12月に発表された日銀短観では、業況判断DIが大企業・製造業で+14%と若干改善しました。特に生産用機械や化学、自動車などの業種が改善し、効率化投資やデジタル化、脱炭素化、サプライチェーン強靭化への投資の必要性が高まっていることが示されています。当業界の2024年の出荷額(推定値)は、油圧機器が約3千6百億円、空気圧機器が約5千3百億円となり、対前年比約4.2%減の約8千9百億円となりそうです。このような、厳しい経済環境下、工業会としては、効率的な会議の推進や海外関連団体との交流強化、新しい課題への対応などを進めていきます。また、カーボンニュートラルやデジタル社会への対応、若手技術者の育成にも力を入れてまいります。

今年は巳年です。蛇は再生や永遠の象徴と言われ、我々にとっても、これまでの努力が実を結び、新たな成長や変革の年となることを期待しています。

「海外の最新の技術による、最良のソリューション提供していく年」

●日本工作機械輸入協会 会長 金子一彦

2024年は、ウィズコロナの下で社会経済活動の正常化が進んでいる中で、世界的な景気後退の懸念が高まっていると指摘されていました。

2024年は、ウィズコロナの下で社会経済活動の正常化が進んでいる中で、世界的な景気後退の懸念が高まっていると指摘されていました。

そんな中、11月にJIMTOF2024が開催され、多くのビジネスチャンスが生まれたと認識しており、本年はそれらが具体的になっていくことと思います。

特にスマートファクトリーの分野では大きな進化がみられ、これに伴い、製造業においては、ロボットを活用した革新的な技術など、さらなる自動化が加速していくことで生産性の向上が大いに期待されます。

本年は当協会創立70周年の記念すべき節目の年であります。70年前に先人たちがビジネスの基礎を築いていただいたことに感謝と敬意を表すとともに、これを未来に向けて引き継いでいくことが重要であると考えます。

円安という輸入ビジネスにとっては、難しい状況ではありますが、本協会の使命である、海外の最新技術を紹介するということをもう一度が見つめなおし、最良のソリューションの提供を促進していけるような年になると考えております。

【令和7年 年頭所感】芝浦機械/DMG森精機

「社会的課題の解決と企業価値向上の両立を目指す」

●芝浦機械 取締役社長 坂元繁友

2025年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2025年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年を振り返りますと、世界経済は緩やかな回復基調で推移いたしましたが、中国の景気低迷の長期化、アメリカ大統領選挙の行方に関する動向、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化などの影響による厳しい環境も継続いたしました。

本年も経済環境はEV市場の減速、中国の景気低迷、地政学リスクなど、更なる不透明な状況が継続すると考えられますが、当社グループにおきましては、中期経営計画「中計2026」(2025年3月期~2027年3月期)で掲げている事業ポートフォリオの組み替え、顧客の生産性向上に寄与するシステムエンジニアリング装置販売・直販への軸足シフト、2030年度 3,000億円企業へジャンプアップするための経営基盤の準備、事業ポートフォリオ組み替えにリンクした人材戦略、ESG経営の推進等の基本方針に基づき、脱炭素社会、EV、再生可能エネルギー、労働生産性向上などに関連した商品の開発と提供、DX戦略の推進などの諸施策を遂行し、中期経営計画の達成に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。

また、「長期ビジョン2030」で掲げるグローバル製造業が直面するメガトレンド(気候変動と資源不足・人口構造の変化・テクノロジーの進歩)に卓越した技術革新で応え、社会的課題の解決と企業価値向上を両立することを目指してまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

「サステナブルな未来の実現に向けて邁進」

●DMG森精機 取締役社長 森雅彦

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

お客様のニーズの多様化に伴う変種変量生産や複雑・高精度加工への対応、最新技術の活用による生産性向上、環境負荷の低減に向けた社会的な責任への対応など、製造業は大きな変革期を迎えています。DMG 森精機株式会社(以下、当社)は、マシニング・トランスフォーメーション(MX)を積極的に推進し、最新技術を 駆使して、高度で持続可能な製造プロセスの実現に取り組んでまいりました。

当社は2028年に創立80周年を迎えますが、長期目標として、2030年には現在のビジネスモデルの拡大によるオーガニック成長で売上収益8,000億円、営業利益率15%を掲げています。工作機械業界の需要環境は調整局面にありますが、グローバルでの直販・直サービス、エンジニアリング体制の下、高付加価値提案を行うことで、MXは着実にお客様に浸透しています。

昨年11月に東京ビッグサイトで開催されたJIMTOF2024では、グループ会社が一堂に会し、当社の最新の製品・技術からDMQP(DMG森精機認定周辺機器)パートナー企業の展示を通して、DXにより工程集約・自動化を促進し、GXを実現するMXに向けたトータルソリューションをご紹介しました。また、2010年に販売を開始したベストセラー機NLX 2500シリーズをお客様の声を反映して一新した、当社史上最高の次世代ターニング センタ「NLX 2500|700 2nd Generation」を世界初公開しました。

当社のこれまでの品質管理と改善活動の成果を評価いただき、グループ最大の生産拠点である伊賀事業所(三重県)が2024年度のデミング賞を受賞しました。お客様に高品質な製品・サービスを提供するため、今後さらにグローバルでTQMを展開していく大変重要な機会となりました。さらに、社員の健康維持・増進の取り組みが評価され、健康経営に優れた上場企業として、経済産業省と東京証券取引所による「健康経営銘柄2024」に初めて選定されました。今後も「よく遊び、よく学び、よく働く」の経営理念のもと、決められた総労働時間の中で高いアウトプットを発揮し、品質を徹底的に向上させ、持続的な成長を実現してまいります。

環境面では、SBT「ネットゼロ目標」の認定を取得しました。Scope3のCO2排出量削減の取り組みの一つとして、DMG森精機CIRCULAR株式会社にて廃却機や機械加工時の切りくずを回収し、鋳物の原料として 再利用しています。現在、全世界で約500万台の工作機械が稼働しており、そのうち20年以上稼働が1/3、 10〜20年が1/3、10年未満が1/3です。当社のミッションは古い機械を更新して、工程集約することです。工程集約によって自動化が促進し、CO2排出量の削減だけでなく、中間在庫削減によるネットワーキングキャピタルへの貢献、オペレータ不足の解消にも寄与します。工作機械事業の深化を追求することが、気候変動という グローバルな課題に貢献するものと考えています。

本年も、さらなる技術革新と生産性向上を追求し、お客様と共にサステナブルな未来の実現に向けて邁進してまいります。引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

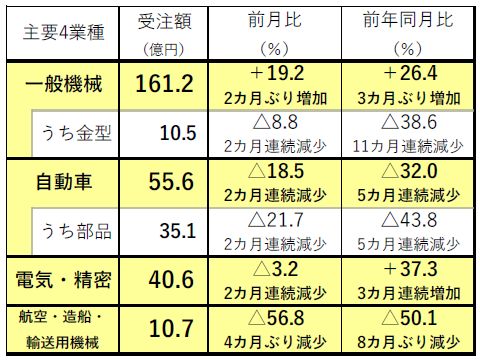

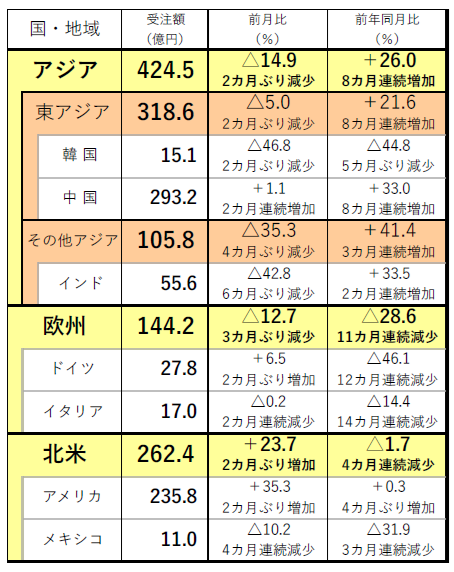

2024年11月分工作機械受注総額は1,193.3億円

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2024年11月分の受注実績は以下の通り。

2024年11月分工作機械受注総額は、1,193.3億円(前月比△2.6% 前年同月比+3.0%)となった。受注総額は、内需で前月比増加も、外需の大型受注が縮小し、1200億円にわずかに届かず、3カ月ぶりの1,200億円割れ。

内需は343.3億円(前月比+2.7% 前年同月比+5.0%)で、展示会高価は一部で見られるも、自動車、航空機関連等で弱含み。2カ月連続の350割れ。底這い状態が続く。

外需は850.0億円(前月比△4.6% 前年同月比+2.2%)で、3カ月連続の800億円超。大型受注の規模縮小により、850億円にはわずかに届かないものの、。中国、インド、アメリカ等で底堅い動き。

11月の受注は大型受注が継続し堅調水準を維持も、受注回復を実感するほどの勢いはなく、今後の動向を引き続き注視。

11月分内需

343.3億円(前月比+2.7% 前年同月比+5.0%)。

・2カ月ぶりの350億円割れ。

・前月比2カ月ぶり増加。前年同月比27カ月連続増加。

・一部展示会効果により、前年同月比増加も横ばい圏内の動きで力強さに欠ける。

(出所:日本工作機械工業会)

11月分外需

850.0億円(前月比△4.6% 前年同月比+2.2%)。

・850億円にはわずかに届かずも、3カ月連続の800億円超。

・前月比3カ月ぶり減少。前年同月比2カ月連続増加。

・アジアを中心に大型受注が縮小も、北米が前月比増加し、堅調水準を維持。

(出所:日本工作機械工業会)