ニュース

三菱日立ツールが、エポックディープボールエボリューションハード-TH3「EPDBEH-TH3」、異形工具シリーズGALLEA「GP1LB形」インサートのラインナップを拡大!

三菱日立ツール(社長=増田照彦氏)がこのほど、好評のエポックディープボールエボリューションハード-TH3「EPDBEH-TH3」、異形工具シリーズGALLEA「GP1LB形」インサートのラインナップをそれぞれ拡大した。

エポックディープボールエボリューションハード-TH3「EPDBEH-TH3」を拡大

エポックディープボールエボリューションハード-TH3「EPDBEH-TH3」のラインナップに首下長の短いタイプとR0.075のエンドミルが追加され、計220アイテムに拡大した。

エポックディープボールエボリューションハード-TH3「EPDBEH-TH3」のラインナップに首下長の短いタイプとR0.075のエンドミルが追加され、計220アイテムに拡大した。

今回、従来よりも首下長が短いタイプ(L/Dの小さいサイズ)を追加したが、首下長の短い工具を使うことで高硬度鋼加工における工具への負荷が軽減され、より高精度かつ長寿命な加工が可能となった。また、極小径のアプリケーションでは、特に高精度な加工が求められているが、しかし小径になればなるほど工具が受ける負荷は大きくなり、高精度かつ長寿命な加工は困難な状況である。R0.1 工具による加工の後に、R0.075工具による最終仕上げ前加工を行うことで、最終仕上げ(R0.05工具による加工)における工具の負荷が軽減され、より高精度な仕上げ加工が期待できる。

●特長

① 新開発した次世代コーティング「TH3」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮する。TH3コーティングはナノ組織の適用により、被膜の破壊単位が小さいのが特徴で、これにより高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮する。

② 高硬度鋼加工用に適正化したダブルフェイス形状を採用し、工具の摩滅を抑制する。

③ 高精度加工を追求した工具設計により、ワークの削り残り量を低減する。

高硬度鋼を使用している各種金型(プラスチック金型、鍛造金型、プレス金型など)のリブ溝加工や隅部分の仕上げ加工など小径深彫り加工全般、50HRC以上の高硬度鋼の直彫り加工に威力を発揮する。

価格は、4,680円~23,100円(税別)。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズGALLEA「GP1LB形」インサートのラインナップを拡大

GP1LB形は特に5軸加工機による加工において高能率仕上げ加工を実現する工具として好評を博していたが、3軸加工機における起伏のある加工面の加工ではコーナー接続Rでの加工で効率を上げることが課題となっていた。そこで、レンズR刃、バレルR刃のみならず、大きな接続R刃を持つタイプのインサートを4種類8アイテム追加発売し、これにより3軸加工機における接続R刃の加工でも加工ピッチを大きくして加工することが可能になった。GP1LBの3軸加工機による高能率仕上げ加工で、GALLEA GP1LBがより使いやすくなった。

GP1LB形は特に5軸加工機による加工において高能率仕上げ加工を実現する工具として好評を博していたが、3軸加工機における起伏のある加工面の加工ではコーナー接続Rでの加工で効率を上げることが課題となっていた。そこで、レンズR刃、バレルR刃のみならず、大きな接続R刃を持つタイプのインサートを4種類8アイテム追加発売し、これにより3軸加工機における接続R刃の加工でも加工ピッチを大きくして加工することが可能になった。GP1LBの3軸加工機による高能率仕上げ加工で、GALLEA GP1LBがより使いやすくなった。

●特長

① GALLEA GP1LB形はレンズR刃とバレルR刃を持つ独自のR刃形により、壁面及び、なだらかな曲面の高能率仕上げ加工を実現した。

② 同一工具径のボールエンドミルと比較して仕上げ加工ピッチは約1.4倍の切込みが可能。

③ また、同一工具径のボールエンドミルと同一加工ピッチで加工すると、加工面粗さは約半分近くと良好な加工面が得られる。

④ GP1LB形のインサートは、アルファボールプレシジョンF ABPF形のホルダに取付け、使用することができる。

価格はインサート:10,200円~14,800円(税別)。

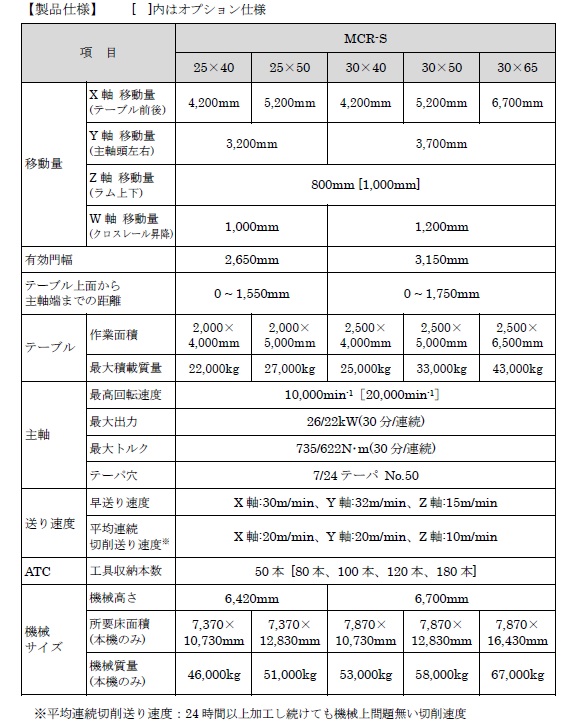

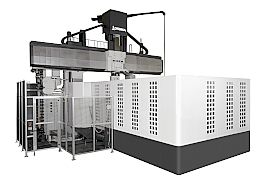

オークマが高速・高精度・高面品位加工を実現する5 面加工門形マシニングセンタ「MCR-S(Super)」を開発

オークマ(社長=花木義麿氏)がこのほど、高速・高精度・高面品位加工を実現する5 面加工門形マシニングセンタ「MCR-S(Super)」を開発した。高い加工レベルが求められている自動車用プレス金型加工において革新的な生産性の向上が狙いだ

オークマ(社長=花木義麿氏)がこのほど、高速・高精度・高面品位加工を実現する5 面加工門形マシニングセンタ「MCR-S(Super)」を開発した。高い加工レベルが求められている自動車用プレス金型加工において革新的な生産性の向上が狙いだ

同社が今回の開発に至った経緯は、ハイブリッド、EV 等パワートレインが多様化し、低燃費の追求やユーザーの嗜好の広がりから、自動車はそのスタイリングがますます重要視されたことにある。

新開発の「MCR-S(Super)」は、プレス金型のトータルリードタイム短縮を目的に、加工時間短縮25% 、クラス最速の連続切削送りで、面品位の向上(往復段差0.5μm 以下)を実現した。筋目や縞模様がなく、磨き作業を最小化する高面品位加工ができる。また、型合わせ工程では、長時間連続加工においても安定した高精度加工を可能とし、 凸凹金型合わせ時間を大幅削減している。同社では、「究極の工程集約として、レーザユニットによる焼入れや補修工程の集約を高い次元で実現するプレス金型加工向け5 面加工門形マシニングセンタです。」とコメントしている。

特長と実現技術

(1)プレス金型の加工時間を大幅短縮

●加工時間25%短縮

高い形状精度と加工面品位を維持しながら高速連続切削送りを実現

☆自動車サイドパネル金型の加工時間 従来機:7 時間13 分 → MCR-S : 5 時間25 分

☆平均連続切削送り速度 X・Y 軸 20m/min (従来機比5 倍) Z 軸 10m/min (従来機比2.5 倍)

●大物プレス金型の高能率加工を可能にする重切削加工能力

☆フライス加工の切削量710cm³/min

●加工物の重量に合わせてテーブル加速度を自律的に最大化する「サーボナビ」

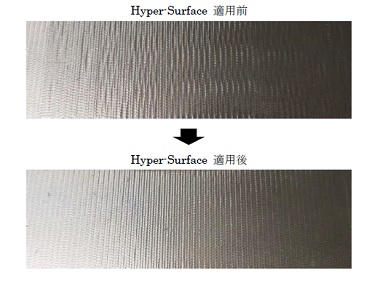

(2)磨き修正作業を大幅削減する先進の高面品位化技術

●NC 制御技術「Hyper-Surface」が加工面不良につながる加工プログラムの乱れを自動補整

☆加工面に筋目や縞模様がない高面品位加工を実現

●これまで培ってきた高精度・高剛性設計をさらに強化し、高速仕上げでの高い面品位を実現

☆コラムのリブ配置の最適化、鋳物の肉厚強化、サドル幅のサイズアップによる高剛性化

(3)型合わせ工程の手仕上げ時間を大幅削減する高精度化技術

●機械設計をさらに進化させた「サーモフレンドリーコンセプト」で精度安定性を向上

☆長時間加工において、時間差が生じる加工エリア間の段差を極小化

☆温度変化8℃における倒れの変化量1.7μm/200mm (従来機比1/5)

●工具の割出角度に合わせてセンサが旋回し、精密な撮像で刃先位置を高精度に計測する「旋回式撮像センサ」

☆工具の割出角度が異なる加工エリア間の段差10μm 以下 (従来機比1/2)

☆撮像画像の記録によりトレーサビリティを確保し、工具状態の管理を容易化

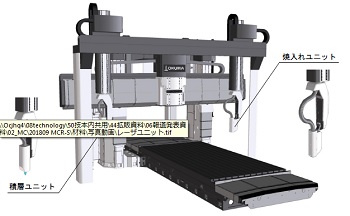

(4)トータルリードタイムを短縮する究極の工程集約 [世界初]

●プレス金型の熱処理と肉盛り補修を機上で実現

☆金型の載せ替えなしで、段取り作業と次工程待ちの時間を大幅短縮

☆一週間以上要する社外での焼入れ工程、補修工程を一台の機械に集約

☆レーザ精密焼入れとLMD(Laser Metal Deposition)方式の金属積層造形の両方に対応

岡本工作機械製作所が精密平面研削盤「PSG –GX」シリーズの発売を開始

岡本工作機械製作所(社長=石井常路氏)が、全世界における販売実績台数約20,000台を誇る精密平面研削「PSG-DXシリーズ」のマイナーチェンジ機として、精密平面研削「PSG-GXシリーズ」の販売をこのほど開始した。

岡本工作機械製作所(社長=石井常路氏)が、全世界における販売実績台数約20,000台を誇る精密平面研削「PSG-DXシリーズ」のマイナーチェンジ機として、精密平面研削「PSG-GXシリーズ」の販売をこのほど開始した。

今回は、デザインの一新を行い、操作方法・機能はDXシリーズを踏襲、機械内油槽の分割方式によるメンテナンスの簡易化、防錆性に富んだステンレス材のカバーを採用し、標準色はツートンカラー仕様としている。

ラインナップ一覧

JIMTOF会期中に小千谷地域6社が「JIMTOF2018おぢやスタンプラリー」を開催

JIMTOF2018おぢやスタンプラリー実行委員会(実行委員長=酒巻弘和 ユキワ精工社長)が、本年11月1日~6日まで東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2018(第29回日本国際工作機械見本市)で、「JIMTOF2018おぢやスタンプラリー」を開催する。

JIMTOF2018おぢやスタンプラリー実行委員会(実行委員長=酒巻弘和 ユキワ精工社長)が、本年11月1日~6日まで東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2018(第29回日本国際工作機械見本市)で、「JIMTOF2018おぢやスタンプラリー」を開催する。

酒巻実行委員長はこの目的について、「新潟県小千谷市は、人口3万6,000人弱の小さなまちですが、自社ブランドを持ち、JIMTOF2018展には6社も出展するメーカー集積地です。おそらく人口あたりのJIMTOF出展者数は日本一の市。今回は、この小千谷市が工作機械、工作機器メーカーの集積地であることを広く認識していただくとともに、小千谷市内のメーカー名を覚えていただくことを目的として、JIMTOF2018にて、小千谷市から出店の6社をめぐる『JIMTOF2018おぢやスタンプラリー』を開催することになりました。」とコメントしている。

JIMTOF2018おぢやスタンプラリーの実施概要

(1)実施期間

(1)実施期間

2018年11月1日(木)~11月6日(火)JIMTOF2018開催期間中

(2)実施内容

小千谷から出展の6社全ての小間を訪問し、応募ハガキにスタンプを集めること。応募ハガキを投函した方々の中から抽選で『小千谷名産品』が当たる。

(3)JIMTOF2018おぢやスタンプラリーの景品:小千谷の名産品は以下のとおり。

●特賞 魚沼産コシヒカリ新米60kg(1名)

●A賞 魚沼産コシヒカリ新米 3kg(30名)

●B賞 小千谷そば・うどんセット(30名)

●C賞 あられ詰め合わせ (30名)

(4)JIMTOF2018 おぢやスタンプラリーの注意事項(応募ハガキ/チラシへの記載内容)

・応募は、一人1 通。

・各社小間にては、来場登録をすること。

・応募の〆切は11 月21 日消印有効。

・6 社の社員は応募不可。

・当選は商品の発送をもって代える。

・特賞の新米60kg は、分割での発送となる。

・発送先は、日本国内に限る。

■小千谷市からのJIMTOF2018 への出展6 社(50 音順)

●オヂヤセイキ(株) (小間番号: 東7 ホールE7123)

〒947-0042 新潟県小千谷市平沢2 丁目11 番19 号(T) 0258-82-3331 http://www.ojiyas.co.jp/

●(株)第一測範製作所(小間番号: 東7 ホールE7025)

〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野826 番地2 (T) 0258-84-3911 http://www.issoku.jp/index.html

●(株)タカハシキカイ(小間番号: 東1 ホールE1051)

〒947-8506 新潟県小千谷市大字山谷字新保4番地11 号(T) 0258-82-4315 http://www.tmwjp.com/

●日本ベアリング(株)(小間番号: 西2 ホールW2015)

〒947-8503 新潟県小千谷市千谷甲2833 (T) 0258‐82‐5711

http://www.nb-linear.co.jp/

●ユキワ精工(株)(小間番号: 西2 ホールW2028)

〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600-1 (T) 0258-82-1800

http://www.yukiwa.co.jp/

●理研精機株式会社(小間番号: 西2 ホールW2050)

〒947-8555 新潟県小千谷市大字薭生乙664 番地 (T) 0258-82-4121 http://www.rikenseiki.co.jp/

日立建機が「平成30年北海道胆振東部地震」の被害に対し支援

日立建機(社長=平野耕太郎氏)はこのほど、「平成30年北海道胆振東部地震」の被害に対し、日立建機グループが被災した方の救済や被災地の復興のために500万円の支援を行うと発表した。なお、この支援は社会福祉法人 北海道共同募金会を通じて行う。

2018年8月分工作機械受注総額は1,511.4億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2018年8月分の受注実績は以下の通り。 2018年8月分工作機械受注総額は、1,403.9億円(前月比△7.1% 前年同月比+5.1%)となった。3カ月ぶりの1500億円割れも、8月としては初の1,400(従来:17年7月 1,335.4憶円)1,000憶円超えは22カ月連続。国内外で依然堅調に推移。 内需は623.7億円(前月比△7.5% 前年同月比+20.5%)で、6か月連続の600憶円超。前月の反動減や夏季休暇の影響もあり、前月比減少するも、ものづくり補助金の発注分等が下支え。 外需は780.2億円(前月比△6.8% 前年同月比△4.6%)で、13カ月ぶりの800憶円割れ。8月では過去3番目(14年 882.5億円、17年817.6憶円)アジアの減少等が影響し、前年同月比は21カ月ぶりの減少。 高水準の受注が継続しており、今後も高原状態で推移するものと期待。他方、通商問題等の海外リスクや、納期の長期化による影響などを注視。

8月分内需

623.7億円(前月比△7.5% 前年同月比プラウ20.5%)。・6カ月連続の600億円超。8月での600憶円超は、2005年(607.1憶円)以来13年ぶり。・前月比3カ月ぶり減少。前年同月比19カ月連続増加。・「ものづくり補助金」採択事業者からの受注が寄与。① 一般機械 263.9億円(前月比△14.3% 前年同月比+17.2%) うち金型 29.6億円(前月比+12.5% 前年同月比+1.5%)② 自動車 201.8億円(前月比△2.9% 前年同月比+21.1%) うち部品 132.6億円(前月比△6.1% 前年同月比+10.1%)③ 電気・精密 56.4億円(前月比+11.7% 前年同月比△3.7%)④ 航空機・造船・搬送用機械 17.7億円(前月比△15.0% 前年同月比+34.2%)

8月分外需

780.2億円(前月比△6.8% 前年同月比△4.6%)・13カ月ぶりの800憶円割れ8月では過去3番目(14年 862.5憶円、17年817.6億円)・前月比2カ月連続減少。前年同月比21月ぶり減少。・主要3極全てで前月比減少も高水準持続① ア ジ ア:339.6億円(前月比△3.2% 前年同月比△20.9%)・東アジア:244.2億円(前月比△6.7% 前年同月比△32.0%)〈韓 国〉29.2憶円(前月比△13.6% 前年同月比+27.2%) 〈中 国〉189.7億円(前月比△7.6% 前年同月比△37.3%)・その他アジア95.4億円(前月比+7.2% 前年同月比+35.8%)〈イ ン ド〉41.4億円(前月比+6.2% 前年同月比+67.3%) 欧 州:178.5億円(前月比△17.1% 前年同月比+18.8%)〈ド イ ツ〉54.0億円(前月比+14.4% 前年同月比+39.8%)〈イタリア〉27.8億円(前月比△2.5% 前年同月比+30.0%) ② 北 米:250.5億円(前月比△3.3% 前年同月比+9.3%)〈アメリカ〉227.9億円(前月比△6.4% 前年同月比+10.1%)〈メキシコ〉 9.4億円(前月比△69.4% 前年同月比△11.7%)

三菱マテリアルが座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」のシャンクサイズを追加

三菱マテリアル 加工事業カンパニー(カンパニープレジデント=中村伸一氏)は、このほど座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」のシャンクサイズを追加し、販売を開始した。

三菱マテリアル 加工事業カンパニー(カンパニープレジデント=中村伸一氏)は、このほど座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」のシャンクサイズを追加し、販売を開始した。

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルである。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にする。今回、小型自動旋盤に使用されるERコレットER11に対応したシャンク径7mmを追加し、使用範囲の拡大を図る。

主な特長

① 新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現。

② 異なる曲率のRを組み合わせた溝形状により、高い切りくず処理性を確保。

③ 切れ刃コーナ部にフラットランドを設け、切れ刃強度を確保。

④ 独自の表面平滑化処理により、切削抵抗を低減し位置精度の向上を実現。

・標準価格 ・ MFE0610X02S070 DP1020:8,820円

(代表型番) ・ MFE0650X02S070 DP1020:8,820円

・MFE0660X02S070 DP1020 :9,020円

・MFE0700X02S070 DP1020 :9,020円

(いずれも税抜価格)

アマダマシンツールが超硬丸鋸盤「CM II- DG」シリーズを新発売 ~新機構、可動鋸刃ガイドによる高速・高精度切断と豊富な自動化ソリューションを提案~

アマダマシンツール(社長=田所雅彦氏)は、自動車部品業界、鋼材切断業、鍛造業界向けの小径鋼材切断用、超硬丸鋸盤「CM II- 75DG/CM II- 100DG」の販売を11月1日から開始する。

アマダマシンツール(社長=田所雅彦氏)は、自動車部品業界、鋼材切断業、鍛造業界向けの小径鋼材切断用、超硬丸鋸盤「CM II- 75DG/CM II- 100DG」の販売を11月1日から開始する。

「CM II- DG」シリーズは、画期的な新機構、可動鋸刃ガイド「Dyna Guide(ダイナガイド)」を搭載したことにより、安定した高速・高精度切断を実現する。この機構により切断に最も影響を与える切り込み突入時の丸鋸刃の振れを従来機比で5分の1(同社条件による)に抑えることに成功した。また、被削材の搬入・搬出のための周辺装置(オプション対応)については、多彩なラインナップを取り揃え、工場の生産工程の自動かに向けて顧客のニーズに対するきめ細やかなソリューションを提供することで省力化に寄与する。

昨今、国内での働き方改革の影響や人手不足の深刻化、海外での人件費の高騰を背景に、自動化に対する顧客のニーズが非常に高まっている。また、設備投資が好調に推移していることや、設備の老朽化に伴う設備更新需要に対して、より生産性の高い新商品が求められている。こうした時流を背景に、同社では、機能を高めた超硬丸鋸盤本体と多彩な周辺装置をパッケージ展開することにより、「CM II- DG」シリーズの販売台数を2021年までに2017年度比で3倍にすることを目指すとしている。

なお、アマダグループは、中期経営計画において、アマダマシンツールの切削事業の売上高を2021年度に500億円とする目標を掲げている。

CM II- DGシリーズの主な特長

●新機構、可動鋸刃ガイド「Dyna Guide」

従来の丸鋸盤において、丸鋸刃を支える上下ガイドは、最大被削材サイズに合わせて固定配置されており、切り込み開始点から遠く、最も重要な突入時に丸鋸刃を十分に指示できないという課題があった。本来鋸盤は切り込み開始点の最も近い部分に可動鋸刃ガイド「Dyna Guide」を配置、突入時の丸鋸刃の支持剛性を大幅に向上させることができ、安定した高品質な切断を実現する。

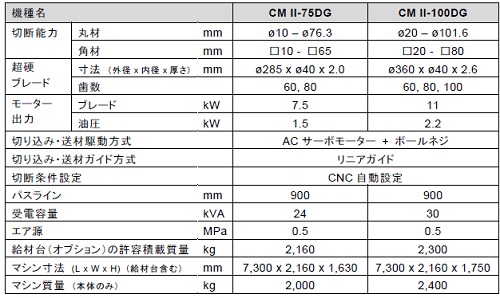

仕様

DMG MORIが省スペースかつ高生産性、そして自動化に対応するターニングセンタALXシリーズの販売を開始!

DMG MORIは、このほどターニングセンタALX 1500 / ALX 2000 / ALX 2500 の3機種の販売を開始した。ALXシリーズは、あらゆる生産現場で使える自動化のためのベースマシンとして、同社で培った全ての経験を基に開発したターニングセンタ。ALXシリーズの「A」は、Advanced, Affordable, Automationを意味している。省スペース設計、高い生産性、そして自動化に対応する高い汎用性で、業種を問わず幅広い分野のワークに対応する。

ALXシリーズの特長

(1)バリエーション

●チャックサイズ、心間、仕様など、機能別に選べる全36種類の豊富なバリエーション

→チャックサイズ:6インチ(ALX 1500)、8インチ(ALX 2000)、10インチ(ALX 2500)

→心間 :300 mm、500 mm、1000 mm、2000 mmタイプ

→仕様 :心押、ミーリング、Y軸、第2主軸タイプ

(2)高性能主軸/刃物台

●3年保証付きのターニング用高性能主軸turnMASTERを搭載

→ALX 1500:主軸最高回転速度6,000 min−1 / 7,000 min−1(第1主軸 / 第2主軸)

→ALX 2000:主軸最高回転速度4,500 min−1 / 7,000 min−1(第1主軸 / 第2主軸)

→ALX 2500:主軸最高回転速度3,500 min−1 / 7,000 min−1(第1主軸 / 第2主軸)

●主軸ラビリンス構造を強化することで、主軸内へのクーラントの浸入を防ぎ、高い耐久性を実現

●主軸周りに配置した冷却ジャケットにより、主軸の温度上昇を抑制

●ビルトインモータ・タレット(ミーリング仕様、Y軸仕様)を標準搭載

→刃物台の発熱、振動を抑制し、ミーリング加工精度を向上

→回転工具主軸最高回転速度 6,000 min−1

→ホブ加工やギヤ加工など多彩な加工に対応(オプション)

(3)高剛性/高精度

●ベッドの厚さやリブの形状、配置など微妙な調整を細部にまで施し、高剛性な構造を実現

●X軸にはすべり案内を採用し、摺動面幅を拡大することで、振動減衰性と動剛性を向上

●Y軸とZ軸には荷重に対する弾性変位量が小さいローラガイドを採用し、移動体の滑らかな動作と高剛性を実現

●高精度な加工を実現するフルクローズドループ制御(マグネスケール製SmartSCALE)を装備(オプション)

●機体クーラント循環を標準搭載(心間300 mm、500 mm、1000 mmタイプのみ)

→鋳物内部にクーラントを循環させることで、鋳物の温度を均一にし、機械の姿勢変化を抑制

(4)作業性/メンテナンス性

●顧客の加工形態に応じて2種類の操作盤から選択可能

→量産加工に最適なコンパクトなデザインのCOMPACTline(心間300 mm、500 mmタイプのみ)

→豊富な機能を備え、効率的な加工を実現する15インチモニタ搭載のSLIMline・広いドア開口部により、工具や治具調整などの段取り替え作業の負荷を低減

●窓の格子を無くし、加工中の視認性を改善

●機械前面に設置した機内チップバケット引き出しにより、切りくずの除去が容易(オプション:心間300 mm、500 mmタイプのみ)

●エア機器類を機械背面にまとめ、メンテナンス性を向上

(5)自動化システム

●多様化する生産課題を解決するさまざまな自動化システムを高品質、短納期で提供する。

新型ロボットシステム「MATRIS」

ロボットのプログラミングや操作などの専門知識を必要としない画期的なロボットシステムサイズを規格化した設計により、パズルを組み合わせる感覚で自由自在にレイアウトやカスタマイズが可能。

ガントリローダシステム

素材供給から完成品の排出まで、1台で完全自動化を行う高速量産化システム。

バーフィーダシステム

ワークアンローダと組み合わせて、棒材一貫加工を行うシステムで、ワーク着脱装置や反転装置が不要。

●機械本体だけでなく、搬送装置・周辺装置・生産管理システム、さらには加工技術・治具・工具・測定まで、自動化システムの導入に関する全てを一括してサポートする「DMG MORI ワンストップサービス」。

ヤマザキマザックが 汎用複合加工機に歯車加工専用機を融合させたハイブリッド複合加工機“INTEGREX AGシリーズ”を発表

「昨今、マスカスタマイゼーションという言葉に代表されるように、ニーズの多様化による多品種少量や変種変量、更には一品生産への対応が求められており、このトレンドは、歯車加工の領域についても同様である。」と同社。

従来は歯車加工専用機による工程分割による生産が主流だったが、リードタイムの短縮や生産量と品目の多寡に左右されないフレキシブルな生産ラインを構築するため、汎用機を用いた歯車加工の工程集約のニーズが高まっている。また、求められる歯車のサイズや種類も多岐にわたり、自動車のトランスミッションで使用されるモジュール(歯の大きさを表す単位で、歯車の基準円直径を歯数で割った値)が0.5~1.5といった小型ギアから、建機の機構部品や航空機エンジンの高効率化を実現するギアードターボファンで使用されるモジュール8程度までの大型遊星歯車などがあり、求められる加工機のサイズもさまざまである。

こうした時流を受け、今回同社が新たに開発した「INTEGREX AGシリーズ」は、同時5軸複合加工機であるINTEGREXシリーズにスカイビング加工などの高度な歯車加工機能と機内計測機能を融合したマシンだ。従来複数の専用機で行っていた歯切り加工から旋削・マシニング加工、さらにはレニショー製スキャニングプローブSPRINT™を用いた歯形と歯すじの機内計測と補正追加工など、全加工を1台で完結することで、大幅な生産リードタイムの短縮と高精度な加工を実現する。

INTEGREX AG専用の制御技術と同社独自のCNC装置マザトロールSmoothXに搭載された対話式プログラミング機能により、専門知識が無くても簡単かつ短時間で高精度な歯車加工を実現することも特長のひとつ。同社はこのハイブリッド複合加工機「INTEGREX AGシリーズ」から、中小型歯車加工に対応した「INTEGREX i-200ST AG」と大型歯車加工に対応した「INTEGREX e-1250V/8AG」の2機種を9/10(月)からアメリカ・シカゴで開催された米国国際製造技術展(IMTS2018)に出展し、全世界での販売を開始している。

INTEGREX AG(Auto Gear)シリーズの優位性

複合加工機INTEGREXに歯車加工機能と計測機能を融合(歯車加工に必要な機能を集約)している歯車専用機能付き複合加工機。部品サイズに合わせた2機種をラインナップし、今後、シリーズ化を拡大するとしている。

従来は、加工完了までに複数の機械をわたり歩く工程分割が主流だったが、複合加工機INTEGREXでは、旋盤加工、マシニング加工に加え、スカイビング加工やホブ加工といったギア加工、更には計測やバリ取り、補正追加工までを段取り替え無く本機一台で完結する。これは、同社が“DONE IN ONE”と呼称する工程集約の考え方で、リードタイムの短縮と高精度加工を実現する。

また、CNC装置マザトロールSmoothXに搭載された対話式プログラミング機能では、歯車加工プログラムの作成に必要な専門知識(歯車諸元の複雑な計算)やCAD/CAMソフトが不要。図面に記されている諸元や、送り速度などの条件をグラフィカルなガイダンスを見ながら設定するだけで簡単かつ短時間で加工プログラムを作成できる。歯車の機内計測機能についても同様で、計測結果に基づく補正追加工やバリ取り加工が段取り替え無しで可能である。

■INTEGREXAG(Auto Gear)シリーズの歯車加工機能

(1)ギアスカイビング加工

専用のスカイビングカッタで内外歯車およびスプラインを高効率に加工。加工精度(実績):ISO 7級(旧JIS 3 級, JIS B1702-1976)。

(2)ホブ加工

歯切り専用のホブカッタによる歯切り加工。ホブ工具の使う場所をずらしながら加工する「ホブシフト機能」を搭載、工具の長寿命化を実現。加工精度(実績):ISO 7級(旧JIS 3級, JIS B1702-1976)。

(3)エンドミルによる加工

市販のエンドミルで高精度な歯車加工が可能。専用工具を準備する必要がなく、小ロット生産におけるリードタイムを大幅に削減。加工精度(実績):ISO 5級(旧JIS 1級, JIS B1702-1976)

■INTEGREXAG (Auto Gear)シリーズの歯車計測機能

(1)位相検出機能

ギアスカイビング加工やホブ加工後の歯底または歯山の位相検出機能を搭載。ほかの加工部位との位相を合わせが可能。(特許出願中)。

(2)歯面測定機能(オプション)

形状が複雑で、既存の歯面測定機では測定できない加工物のスキャニングが可能。レニショー製スキャニングプローブSPRINT™(オプション)を用いた歯形と歯すじの機内計測を行い歯面上のうねりや傾斜などを検出。計測結果に基づいてクラウニングやレリービングといった補正追加工が可能。