ニュース

「現場には宝の山がある」日本工作機械販売協会が賀詞交歓会を開く

あいさつに立った冨田会長は、「2015年の工作機械の受注をここ数年みていると、内需は4000億円ほどだった。それが6000億円ほどということは、省エネ減税などの刺激策のお陰があったと思う。来年以降も様々な減税があるようで期待したい。中期的なことだが、5年から10年のスパンでみると工作機械の外需が1兆5000億から2兆円になると思う。内需は2000億円から4000億円の間で落ち着くのではないか。この数字に対して日工販のメンバーはどう対応していくのか、ということで、日工販の経営陣が判断をするに必要な情報提供とまた戦力アップになるようなものを提供していきたいと思っている。IoTの時代というのはどうしても避けて通れないが、工場の現場にはまだ宝の山がたくさんある。お客様が困っている問題を日工販のメンバーの営業マンが解決策を提供すればまだまだ活躍する余地がある。具体的には、営業マンの教育の強化、情報の提供、各メーカーとの情報交換会等を利用して人脈の確保をしていきたい。」とあいさつした。

「国内は好環境が続いている」

新規入会企業の紹介のあと、中川貴夫 日本工作機械輸入協会会長が乾杯の発声を行い開宴した。

「中小零細まで好況感が行き渡る年になることを期待」NaITOが賀詞交歓会を開く

NaITO(社長=坂井俊司氏)が1月6日、東京・京王プラザホテルで新春賀詞交歓会を開催した。

NaITO(社長=坂井俊司氏)が1月6日、東京・京王プラザホテルで新春賀詞交歓会を開催した。

新年のあいさつに立った坂井社長は、「昨年はギリシャ危機、難民問題、VW問題、パリの同時多発テロといった欧州を取り巻く問題、また、中国経済の減速と東南アジアでの景気の停滞という逆風があったものの、米国の経済が好調であったことやわが国においても円安並びに原油安や政府の諸施策もあって、国内の景気はゆるやかに成長していたと感じている。但し、地方というファクターからでは強弱はあるものの比較的好況感が行き渡ってきたという感触はあるものの、中小零細のファクターでは、NaITOの最も多くを占めるお客様の層である中小零細はまだまだ景気回復の実感は薄いように感じている。今年はぜひ、中小零細まで好況感が行き渡るような年になって欲しいと願っている」とあいさつし、2015年度の第三四半期までの実績と活動状況と来年に向けたビジネススタンスについてスライドを見せながら説明をした。

それによると第三四半期の損益状況は、売上高は前年同期比7.9%増の327億2700万円、営業利益は13.0%増の4億4300万円、経常利益は10.0%増の6億600万円となった。通期業績予想は420億円、経常利益7億1000万円、当期純利益を4億2000万円とした。

2015年度の活動報告の中で、坂井社長は、「引き続き対面営業を大切にしたい。得意先様とものづくり補助金に関するユーザー様情報の共有を物件受注に注力してきた。また、拠点づくりとして4月に山形事務所、郡山事務所、1月に北九州に事務所を開設した」と述べた後、商品PR冊子『A to Z』の発刊について触れ、第五弾は『バリ取りA to Z』、今春予定の第六弾『切削・空気圧A to Z』を充実させるとした。また、同社では対面営業・専門力発揮の場としてユーザー及び得意先にて商品セミナーを積極展開しており、引き続き“NESSセミナーの”推進に注力するとした。

また、「3月より全国で約280回開催し、集客数はユーザー様販売店様を合わせ約4300名となっている。切削や産業機器分野のほか、計測開発部による計測分野での実施回数が増えている。専門力の強化策として、①専門販売員研修、商品知識研修の実施、②MECT2015出展、③計測開発部、商品開発室、工作機械販売推進担当等の営業支援部門によるPR及び営業活動を実施してきた」と説明し、海外展開については、「海外岡谷鋼機メカトロ部との協業を挙げ、岡谷鋼機広州との協業(設備はメカトロ部が、消耗品はNaITO が受注)、海外拠点(インドネシア)への社員出向、ベトナムではメカトロ部からの情報を活かし、設備から消耗品までをNaITOが一括受注することを行った」と述べた。

2016年度方針については、①専門力強化、②地域密着・対面営業、③情報発信機能の強化、④積極的な海外展開を行うとした。

乾杯の発声は増田照彦三菱日立ツール社長が行った。この中で増田社長は、「新年は、時の悪魔である惰性に陥りがちな日常をリセットしてくれる仕掛けである。年度替わりや上期下期の期替わり、誕生日、結婚記念日などいろいろあるが、新年はリセットいう意味において格別な仕掛けであると思う。周りはなにも変わっていないのに、新年というだけで心持ちを切り替えるだけで見える景色が変わる。人間が創り出したリセットするための仕組みとしては素晴らしいものであると感じる」とあいさつをした。

乾杯の発声は増田照彦三菱日立ツール社長が行った。この中で増田社長は、「新年は、時の悪魔である惰性に陥りがちな日常をリセットしてくれる仕掛けである。年度替わりや上期下期の期替わり、誕生日、結婚記念日などいろいろあるが、新年はリセットいう意味において格別な仕掛けであると思う。周りはなにも変わっていないのに、新年というだけで心持ちを切り替えるだけで見える景色が変わる。人間が創り出したリセットするための仕組みとしては素晴らしいものであると感じる」とあいさつをした。

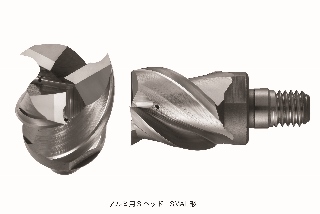

ダイジェット工業が「アルミ用Sヘッド」の販売を開始

ダイジェット工業(社長=生悦住 歩氏)は、このほど、オール超硬シャンク「頑固一徹」にセット可能なソリッドモジュラーヘッドで、アルミ用ソリッドエンドミルの刃先諸元をモジュラーヘッドにも採用できる「アルミ用Sヘッド SMAL形」の販売を開始した。

ダイジェット工業(社長=生悦住 歩氏)は、このほど、オール超硬シャンク「頑固一徹」にセット可能なソリッドモジュラーヘッドで、アルミ用ソリッドエンドミルの刃先諸元をモジュラーヘッドにも採用できる「アルミ用Sヘッド SMAL形」の販売を開始した。

この製品は、超硬シャンクとの組合せによりソリッドに匹敵する性能を備え、ヘッド交換式による大径ソリッドエンドミルのコスト削減を実現。また「頑固一徹」の寸法バリエーションにより、多様な突出し長さに対応が可能になる。アルミ合金、銅合金の肩削り、溝削り、ポケット加工、突込み加工などに威力を発揮する。

特長は以下の通り。

●アルミ用ソリッドエンドミルAL-SEE形で定評の有るアルミ合金加工に最適な刃先諸元を採用。ねじれ角45゚、すくい角20°のポジ刃形で切れ味に優れるため加工面粗さが良好かつ高精度な加工が可能。

●3枚刃の採用により、良好な切り屑排出性と高能率加工を両立。

●各刃へのクーラント穴が付いているため、確実に刃先を冷却し被削材の溶着を防止するとともに、切り屑排出性も向上。

●オーバーサイズ(工具径>シャンク径)も取り揃え、壁際の加工にも対応。

サイズは、φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28の5型番 刃長は1D(工具径=刃長)。

標準価格は、φ18:25,500円 ~ φ28:40,900円 (税抜き)。

初年度の販売目標は2,000万円としている。

2015 年(暦年)工作機械受注実績の概要

日本工作機械工業会がまとめた2015年(暦年)工作機械受注実績は以下のとおり。

1.受注額

・概 況 2015 年の工作機械受注額は、前年比▲1.9%の1 兆4,806 億円となった。5 年連続で1 兆円を超え、2007 年(1 兆5,900 億円)、2014 年(1 兆5,094 億円)に次ぐ、史上3 番目の受注額となった。このうち、NC 工作機械は、1 兆4,500 億円(同▲1.6%)で、受注額全体に占めるNC 工作機械の比重は97.9%(同+0.2pt)で、2 年連続で過去最高比率を更新した。受注総額の内訳をみると、内需は5,862 億円(同+18.1%)、外需は8,944億円(同▲11.7%)で、外需比率は▲6.7pt の60.4%に低下した。・内需の動向 2015 年の内需は、3 年連続の増加となる5,862 億円(前年比+18.1%)で、リーマンショック以降では初めて5,000 億円を上回った。年間を通じて為替水準が安定したことで、企業収益が継続的に改善し、老朽設備の更新が捗った他、一部に円安を受けての国内生産回帰の動きも窺えた。また、生産性向上設備投資促進税制、ものづくり補助金及び省エネ補助金等、各種政策効果が中小製造業を中心に設備投資を下支えした。 業種別では、「一般機械」同+10.9%(2,218 億円)、「自動車」同+21.6%(2,039 億円)、「精密機械」同+23.2%(211 億円)、「航空機・造船・その他輸送用機械」同+51.5%(312 億円)等、全11 業種中9 業種で前年実績を上回り、減少は「電気機械」同▲1.7%(269 億円)及び「官公需・学校」同▲17.6%(34 億円)の2 業種となった。また、「電気機械」、「精密機械」、「官公需・学校」を除く8 業種でリーマンショック以降の最高額を更新した。例年通り「一般機械」の受注額が最多となったが、「自動車」等伸び率で「一般機械」を上回った業種が多く、結果として、「一般機械」が内需全体に占める比重(37.8%)は、2004年(39.3%)以来11 年ぶりに4 割を下回った。・外需の動向 2015 年の外需は、中国経済の不振が世界各国の設備投資の重しとなったほか、昨年の外需をけん引した、アジアのEMS(電子機器受託製造サービス)関連特需の剥落、大幅な原油安による米国でのエネルギー関連需要の減少等が影響し、前年比▲11.7%の8,944億円と、2 年ぶりに減少した。但し、2014 年(1 兆130 億円)、2011 年(9,046 億円)に次ぐ史上3 番目の受注額であり、高水準の受注が継続している。アジアは同▲14.5%の4,435 億円で、2 年ぶりに減少した。 このうち、東アジアは同▲13.5%(3,268 億円)、その他のアジアは▲17.1%(1,167 億円)となった。主要国別にみると、円安により、日本製工作機械の割安感が向上したことから台湾は同+20.2%(282億円)、韓国は同▲2.3%(428 億円)と健闘したが、最大需要国である中国は、設備過剰が改善されない状況下で、四半期実質GDP 成長率の7%割れ、株価の急落、通貨人民元の切り下げ等、取り巻く経済状況は厳しく、更にEMS 関連特需が剥落したことで、同▲17.7%(2,552 億円)に留まった。但し、自動車及び航空機関連需要等は前年実績を上回っており、不安定な状況下でも一定の成長需要が見受けられた。東南アジアは最大輸出先である中国経済の低迷が大きく響いた。欧州は、同▲4.5%の1,810 億円で、3 年ぶりに減少した。緩やかな景気回復が持続したものの、ギリシャ債務危機の再燃、独フォルクスワーゲンのディーゼル車違法ソフト問題、テロ事件の頻発等厳しい社会経済情勢下にあって、自動車や航空機向け受注が下支えする形となった。 主要国別では、航空機の大口スポット受注が見られたフランス同+42.7%(228 億円)を除き、ドイツが同▲12.2%(496 億円)、イギリスが同▲18.9%(224億円)、イタリアが同▲12.9%(213 億円)と概ね減少した。北米は、同▲10.4%の2,562 億円で、6 年ぶりに減少したものの、5 年連続で2,000 億円を上回り、史上3 番目の受注となった。中核の米国は同▲8.8%(2,271 億円)で、自動車や航空機関連は堅調が続いたものの、原油安によりエネルギー関連の商談が先送りとなったほか、中国経済の 低迷及びドル高による輸出が低迷し、一般機械向けが減少した。またメキシコは同国への自動車向け投資が一巡したこともあり、同▲30.6%の156 億円に留まった。各地域別の受注シェアは、アジアが49.6%(同▲1.6pt)、欧州が20.2%(同+1.5pt)、北米が28.6%(同+0.4pt)となった。受注額自体は3 極とも前年比マイナスであったが、とりわけアジアの減少幅が大きかったことから、相対的に欧州と北米のシェアが増加した。国別シェアでは、1 位が中国の28.5%(同▲2.1pt)、2 位が米国の25.4%(同+0.8pt)、3 位は年央までEMS 向け特需が発現したベトナムで5.8%(前年の国別公表なし)の順となった。なお、2015 年より国・地域別統計を細分化し、アジアの「その他アジア」にフィリピン、インドネシア、ベトナムを、また、欧州の「その他の西欧」に、トルコ、スイスの内訳を加えた。また、その他の地域を「オセアニア」、「中近東」、「アフリカ」に分けて掲載している。・機種別の動向 受注額を機種別(含むNC 機)でみると、全11 機種中6 機種が前年比減少となった。 主な機種別の受注額は、旋盤計が前年比▲6.4%(4,348 億円)となり、マシニングセンタは、「うちその他」同+17.5%(612 億円)が過去最高額を記録したものの、EMS関連特需剥落により、「うち立て形」が同▲9.0%(4,075 億円)と減少し、マシニングセンタ計も同▲3.9%(6,670 億円)と減少した。その他の機種では、研削盤 同+12.9%(1,036 億円)や、歯車機械 同+28.7%(334 億円)、専用機 同+15.4%(348 億円)など機種が、内外需とも堅調に推移した自動車関連需要の影響もあり、前年を上回った。その結果、機種別構成比では、受注総額に占める割合が最も高いマシニングセンタが前年比▲0.9Pt の45.1%、旋盤が同▲1.4Pt の29.4%となった。機種別のNC 比率については、全11 機種のうち8 機種で上昇し、全体では前年比+0.2Pt の97.9%となった。なお、2015 年より機種別の内訳を細分化し、旋盤計の内訳に「横形」、「立て・倒立形」を追加し、それぞれの項目に更に「うち複合加工機」の内数を併載したほか、研削盤に「うち円筒研削盤」と「うち平面研削盤」を、マシニングセンタには「立て形」、「横形」、「その他」の項目に「うち5 軸以上」の内数を追加した。その結果、旋盤計(4,348 億円)のうち、旋盤(横形)が3,996 億円(機種内構成比91.9%)、旋盤(立て形)は352億円(同8.1%)となった。なお、旋盤計における『うち複合加工機』は1,311 億円(同30.2%)となった。マシニングセンタ計(6,670 億円)における『うち5 軸以上』は1,084億円となった。

2.販売額

販売額は前年比+7.8%の1 兆5,326 億円で、2007 年(1 兆5,226 億円)を上回り、過去最高額を更新した。うちNC 機は同+8.3%の1 兆5,031 億円となり、総額・うちNC 機共に2 年連続で増加した。機種別(含むNC 機)にみると、全11 機種中、8 機種が前年比増加となった。主な機種別販売額は、旋盤計が前年比+6.2%(4,633 億円)、マシニングセンタ計は同+7.9%(6,872 億円)となった。

3.受注残高

2015 年末の受注残高は、前年比▲6.9%の6,075 億円となり、4 年ぶりに減少した。当該年末の受注残高を直近3 カ月(15 年10~12 月期)の販売平均で除した「受注残持ち月数」は5.0 カ月で前年末と比べ0.5 カ月減少した。また、NC 工作機械の受注残高は同▲7.3%の5,790 億円となった。

12月分工作機械受注総額は1,071.8億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた12月分の受注実績は以下の通り。2015年12月分工作機械受注総額は、1,071.8億円(前月比△6.3% 前年同月比Δ25.7%)となった。2カ月ぶりの1,100億円割れ。1,000億円超えは28カ月連続。 内需は425.7億円(前月比△6.4% 前年同月比△11.6%)で、2カ月ぶりの450億円割れも11カ月連続の400億円超。4カ月連続の前年同月比減少ながら国内需要は堅調持続。外需は646.1億円(前月比△6.3% 前年同月比△32.8%)で、前月のスポット受注の反動もあり、アジア、北米で前月比減少。2カ月ぶりの650億円割れ。前年同月比は7カ月連続減少。 内需は堅調ながら引き続き様子見感有り。外需では世界経済やEMS特需について今後の動向を注視。

12月分内需

425.7億円(前月比△6.4% 前年同月比△11.6%)。・11カ月連続の400円超。・前月比2カ月ぶり減少。前年同月比は4カ月連続減少。・補助金等の政策待ちもあって足元減少するも、堅調持続。① 一般機械 150.0億円(前月比△11.5% 前年同月比△14.5%) うち金型 19.5億円(前月比△26.1% 前年同月比△1.2%)② 自動車 150.8億円(前月比△5.3% 前年同月比△12.7%) うち部品 106.7億円(前月比△2.4% 前年同月比△13.5%)③ 電気・精密 35.7億円(前月比+11.9% 前年同月比Δ22.1%)④ 航空機・造船・搬送用機械 22.6億円(前月比△15.9% 前年同月比△4.8%)

12月分外需

646.1億円(前月比△6.3% 前年同月比△32.8%)・2カ月ぶりの600億円超。・前月比は2カ月ぶり増加。前年同月比は6カ月連続減少。・北米でのスポット受注、アジアでのEMS特需により前月から増加。①ア ジ ア:263.9億円(前月比△8.1% 前年同月比△46.4%)・東アジア:216.7億円(前月比△9.9% 前年同月比△16.6%)〈中 国〉162.9億円(前月比△13.9% 前年同月比21.0%)・その他アジア47.2億円(前月比+1.0% 前年同月比△79.7%)〈タ イ〉9.9億円(前月比△31.4% 前年同月比△37.4%)〈ベトナム〉5.4億円(前月比△34.9% 前年同月比-)〈イ ン ド〉23.5億円(前月比+50.3% 前年同月比+24.4%)②欧 州:145.9億円(前月比+3.0% 前年同月比△16.8%)〈ド イ ツ〉36.2億円(前月比△0.5% 前年同月比△20.4%)③北 米:222.4億円(前月比△9.9% 前年同月比△20.0%)〈アメリカ〉196.1億円(前月比△12.4% 前年同月比△18.3%)〈メキシコ〉 15.1億円(前月比+60.8% 前年同月比△22.0%)

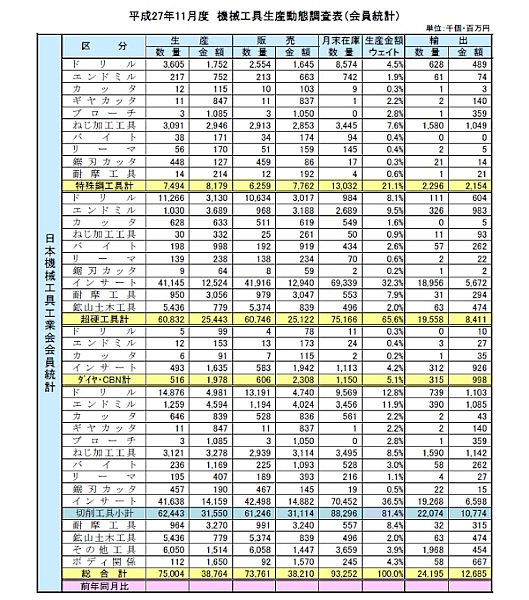

11月分超硬工具主要統計及び機械工具生産動態調査

日本機械工具工業会がまとめた2015年11月分超硬工具主要統計及び機械工具生産動態調査は以下の通り。

超硬工具主要統計

【超硬合金重量】477トン(前年比99.2)。

【超硬工具生産額】切削工具199億900万円(前年比97.3)、耐摩工具30億5600万円(同91.9)、鉱山土木工具7億7900万円(同95.0)、その他工具15億200万円(同323.0)、焼結体・工具19億2300万円(同94.3)、合計271億7000万円(同100.2)。

【輸出入】輸出97億9100万円(前年比98.4)、輸入63億4900万円(同113.2)。

【超硬工具出荷額】切削工具206億200万円(前年比94.8)、耐摩工具30億4700万円(同93.6)、鉱山土木工具8億3900万円(同92.9)、その他工具14億3600万円(同366.3)、焼結体・工具22億4600万円(同95.3)、合計281億7100万円(同98.4)。

【刃先交換チップ】生産2763万8000個(前年比100.9)、出荷2814万9000個(同97.9)。

機械工具生産動態調査表

〈年頭所感〉 経済産業省製造産業局産業機械課/日本機械工業連合会/日本産業機械工業会

「製造業の競争力強化に向け、これまで以上に支援」

●経済産業省製造産業局 産業機械課長 佐脇 紀代志

平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

安倍政権が発足してから3年が経過しました。この間、デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし機動的に積み重ねてきた経済政策の結果、雇用・企業収益は改善し、それが消費・投資に結びつくという経済の「好循環」が生まれつつあります。

また、国際的な事業環境の面でも、行きすぎた円高の是正に続き、TPP協定の大筋合意がなされ、大きな弾みとなることが期待されます。TPP協定に参加する11か国に向けた工業製品輸出総額(約19兆円)の99.9%について関税が撤廃されるほか、ルール整備等の面で改善される項目も多々あり、国内で質の高いものづくりを行う我が国企業の海外への一層の飛躍に向け大きく貢献することが期待されます。

さらに、税制においては、昨年度に着手した成長志向の改革をさらに大胆に推進し、法人税率を29.97%にまで引き下げ、併せて、地域の中小企業による設備投資を支えるべく、史上初の固定資産税での設備投資減税も決定されました。

雇用・企業業績の着実な回復など、事業環境が改善しつつある今こそ、我が国製造業においては、設備、人材、イノベーションを含め、「未来への投資」をしっかりと行うことが重要です。経済産業省としても、昨秋、総理が表明された「希望を生み出す強い経済」の実現、とりわけ、我が国産業の稼ぎ頭である製造業の競争力強化に向け、これまで以上に支援してまいります。

企業の皆様には、政府の各種施策も活用しつつ、設備・技術・人材に対する未来に向けた投資に挑戦いただくことを期待します。また、活力ある企業のエネルギーを駆動力として、裾野広く日本経済全体の活性化へと着実に繋げていくことができるよう、賃上げや、取引先企業に対する仕入れ価格の上昇などを含め、社会と向き合うスマートな経営の実践に努めていただくことを改めてお願いします。

我が国は、少子高齢化の進展と、これに伴う人手不足に直面しており、特にものづくりの現場では生産性向上が強く求められております。こうした課題の解決策として、デジタルとリアルを融合させた新たな技術革新が大いに期待されており、とりわけ、その中核として、デジタル技術、メカトロ技術、人工知能等の総合力を詰め込んだロボットが注目されます。昨年は、安倍総理の下に設置した「ロボット革命実現会議」で「ロボット新戦略」を取りまとめ、2月には、日本経済再生本部において、これを政府方針として決定しました。また、5月にはこのロボット新戦略の推進母体として「ロボット革命イニシアティブ協議会」が設立されました。産業分野のみならず、農林水産、食品、医療・福祉、建設、社会インフラなどの様々な分野から産学官の意欲あるメンバーが参画し、地に足のついた多様な活動が展開されています。政府としては、この協議会と協働し、2020年までの5年間を「ロボット革命集中実行期間」と位置づけ、ロボットの市場規模を2.4兆円に拡大することを目標に、我が国を世界のロボットイノーベーション拠点とするロボット創出力の抜本強化、多様な分野でのロボットの利活用の促進、そして、ロボットを自律的に活用することを前提としたルールや国際標準の獲得・展開の3つを政策の柱として推進してまいります。

また、ドイツのインダストリー4.0や米国のインダストリアル・インターネットなどに代表されるIoT等を活用した新たなものづくりへの動きが起きています。こうした動きを我が国でもチャンスととらえ、日本のものづくり力の飛躍につなげるべく、IoT等の新しい技術を活用し、生産性を高め、新たな収益源を創出する意欲的な取組を支援します。生産現場や経営の状態の見える化により、カイゼンが容易になるだけでなく、データを起点とした新たな製品やサービスの創出により、稼ぐ力の向上に貢献します。

産業機械課は、これからも皆さんの生の声を聞き、それを産業政策に反映させていきたいと思いますので、良いアイディアやお困り事があったら、気軽にお声を掛けてください。

最後になりましたが本年が皆様方にとって更なる飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、新年の挨拶と代えさせていただきます。

「『機電再融合』の流れは、注目しなければならない環境変化と認識」

●日本機械工業連合会 会長 岡村 正

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

年頭に当たりまして、平素より日本機械工業連合会にお寄せ頂いております皆様方の温かいご協力とご支援に対し、心から御礼を申し上げます。

2012年12月に安倍内閣が発足して3年間が経過しましたが、我が国経済は、アベノミクス効果の下で、着実な回復を続けてまいりました。リーマンショック後6,000円台にまで落ち込んだ株価も大幅な上昇を示し、企業体力の回復と雇用・所得の増加、研究開発やM&Aを含む企業の着実な投資拡大の「好循環」が生まれつつあります。

かつて六重苦といわれた超円高、自由貿易協定締結の遅れ、世界一高い法人税率などの課題に関して、円安への反転、TPPの大筋合意、そして「税収中立」という考え方が随伴した措置とはいえ、法人実効税率のドイツ並みの29%台への引き下げ、地球温暖化にかかるCOP(コップ)21における米国や中国等の参加した形でのプレッジ・アンド・レビュー方式への転換の実現と、これに先行してのエネルギー・ミックスをしっかり踏まえた約束草案の提出など、総理のリーダーシップと担当大臣をはじめとする関係省庁の交渉力や見識の発揮によって、ビジネス環境の改善が大きく図られつつあります。

目を今後に転じますと、消費税の再引き上げが来年4月に控えるなかで、今年こそ、我が国経済を中長期の成長軌道にしっかりと乗せていく年としなければならない、との思いを新たにするものであります。

政府は、アベノミクスの第二ステージとして、新・三本の矢をかかげ、人口減少社会という現実に向き合った成長戦略として社会政策的とも言うべき経済政策を第二、第三の矢をしてかかげるとともに、名目GDP600兆円の2020年頃の達成を目指し「希望を生み出す強い経済」を第一の矢として位置づけ、グローバル・バリューチェーンの構築、イノベーション・ナショナルシステムの構築、IoT・ビッグデータ・ロボット・人工知能による変革等を重視し、こうした課題について継続的な取組みを進めようとされております。

これらのいずれの課題をとってみても、政府の政策展開とともに産業サイドの積極的な取組みが、前進を図るうえで不可欠と考えます。機械産業に横串をいれた組織体である日機連と致しましても、こうした時代の動向を見据え、クオリティの高い活動に心がけて参りたいと考えております。

昨年の年頭所感において私は、世界的な製造業再評価の動きについて、機械と電気・電子の「機電再融合」とでも言うべき潮流として捉え、「機」「電」を横断する組織である日機連としてもこうした流れに対して積極的に取組んで行きたいという趣旨のご挨拶を申し上げました。その後、政府のイニシアティブの下で「ロボット新戦略」が取り纏められ、5月にはこれを受けて日機連が事務局を引き受け、IoT時代に即応したロボット新戦略の推進役として「ロボット革命イニシアティブ協議会」の発足を見ました。

その後の進展をご報告申し上げますと、226の会員の賛同を得て立ち上がった協議会は、現在では360を超えるところまで増加し、更に拡大中であります。各ワーキンググループも、毎回多数の企業等の参加のもと、回を重ねる毎に議論も活発化し、多くの前向きの提案が会員からなされるなど、組織的なプラットフォームの形成の段階から、次の発展のステージに移行する段階を迎えつつあるように感じております。これも会員の皆様並びに政府のご支援の御蔭であり、深く感謝申し上げる次第であります。

先に申し上げた『機電再融合』の流れは、機械産業の人材育成や確保の面においても注目しなければならない環境変化と認識しており、今後は日機連本体とロボット革命イニシアティブ協議会事務局が連携して政府のサポートもいただきながら、機電再融合時代の人材育成・確保のあり方について、検討を深めてまいりたいと考えております。

また、今年は日機連本体で経産省と共にこれまで進めてまいりました「ロボット大賞」事業の拡充を図る年であります。産業用ロボット以外の分野を含めた開発・普及の促進に向けて、積極的に取組んでまいります。

足元の景気動向は、中国を始め新興諸国の景気減速など世界経済の下振れリスクが高まるなか、一進一退ともいわれておりますが、私共が47の機械工業団体のご協力を得て、去る11月にまとめました機械工業生産額見通しの改訂調査では、平成27年度の国内機械生産額は、当初見通しの前年度比2.6%増から0.7%上方修正の前年度比プラス3.3%という結果が出ました。これは一部業種の下期を中心とした上方修正が背景となっておりますが、私どもとしては、この見通しが是非とも現実のものとなり、我が国経済全体としても今下期に着実な回復の動きを示すことを強く期待しているところであります。

皆様の一層のご健勝とご活躍を心から祈念申し上げ、新春のご挨拶とさせていただきます。

「わが国経済の新たな成長へ」

●日本産業機械工業会 会長 佃 和夫

平成28年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

平成28年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

皆様には、気持ちも新たに新年を迎えられたことと思います。

昨年を振り返りますと、TPP交渉の大筋合意やCOP21パリ協定の採択など、世界に新たな風が吹きはじめました。日本経済については、7~9月期のGDP成長率(二次速報)が年率1%増と2四半期ぶりにプラスへ転じるなど、一部に持ち直しの動きがみられましたが、力強さを感じるまでには至りませんでした。

私ども産業機械の昨年の受注は、一昨年にロシア・東欧で超大型案件があった反動に加え、主力のアジア向けの落ち込みなどで外需が減少し、前年を下回る結果となりました。なお、内需については、製造業・非製造業ともに前年比プラスを維持いたしました。

本年につきましては、アジア新興諸国等の海外経済の先行き不安が続いており、わが国輸出の本格的な回復には今しばらく時間がかかるかと思われますが、平成28年度税制改正大綱には法人実効税率を20%台へ一年前倒しで引き下げることが盛り込まれ、減税効果が企業の設備投資をどのように押し上げていくのか期待されます。

こうした中、日本全体の成長力と活力を高め、今年をわが国経済の新たな成長への出発点とするためには、企業間・産業間の連携を一層強化し、生産性を向上させ付加価値を高めていく必要があります。その源泉のひとつとして、技術革新等のイノベーションが今まで以上に重要な役割を担っていくものと思われます。イノベーションの担い手としてベンチャー企業や中小企業の育成に取り組むとともに、オープン・イノベーションを推進し、革新的な技術の芽を企業の事業創造に迅速に結びつけていくなど、あらゆる産業が競争力強化に努め、市場拡大を実現していくことが求められます。

また、様々な分野において、ロボットやIoT、ビッグデータ、人工知能などの先端技術を取り入れ、生産性を向上させていくことが、我々製造業ばかりではなく社会全体の大きな課題であると考えます。併せて、わが国産業が高度なバリューチェーンを構築していくために、中小企業や地域経済がTPPを積極的に活用し、新たな成長へ繋げていくための取り組みを一層強化していくことが重要になると思われます。

我々産業機械業界も、成長力をさらに高めていくために、自らの構造改革にもう一段の努力を積み重ねていく必要があります。また、世界最高水準のエネルギー・環境保全分野に関する技術やサービスにさらに磨きをかけ、関連産業と連携しながら新たな市場を創造し、地球環境保全と力強い日本経済の実現に向け、引き続き貢献して参ります。

政府におかれましては、景気への一時的なカンフル剤にとどまらない成長戦略の強化策を打ち出し、中長期的な成長基盤の強化を図るとともに、わが国企業の高度な技術力でアジアの成長に貢献しつつ、日本経済の早期再生に弾みをつけていくため、新興諸国を中心に急拡大する社会インフラ市場の開拓や中小製造業の海外ビジネス活動の支援等、国際展開戦略を着実に実施していただくことを期待しております。

年頭にあたり考えるところを述べさせていただきましたが、関係各位におかれましては一層のご指導、ご協力をお願いしますとともに、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

〈年頭所感〉日本工作機械工業会/日本機械工具工業会/日本工作機器工業会

「次世代工作機械の研究開発や国際標準化への戦略的活動を推進」

●日本工作機械工業会 会長 花木義麿

2016年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

2016年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

世界経済は、中国の経済成長の鈍化や地政学的リスクの高まりなど、一部で景気の先行きに不透明感が見られます。しかし、我が国の経済は異常な円高の是正による企業収益の改善を背景として、総じて緩やかな回復基調にあります。

昨年の工作機械の受注動向を見ますと、省エネルギー設備導入補助金や生産性向上設備投資促進税制等の政策の後押しもあって内需が盛り上がり、外需も自動車産業向けを中心に高い水準で推移しました。この結果、受注総額は1兆5,000億円程度に達したものと見込まれます。本年も引き続き堅調に推移していくことが期待されます。

今、世界各国において、製造業の技術革新が強力に進められています。ドイツのIndustrie 4.0や米国のIndustrial Internetなど、スマートファクトリーの実現に向けた取り組みが推進されています。日本では、ロボット革命を軸に製造技術の革新が進んでおります。

世界の主要工作機械見本市において、IoTを意識した機械や、Additive Manufacturing技術と融合した工作機械も見かけるようになりました。工作機械のイノベーションは日進月歩であります。日本も産学官の英知を結集して技術の高度化を図り、世界のものづくりの発展に貢献していかなければならないと強く感じております。我が国工作機械業界の競争力強化に向け、日工会は昨年設立した「加工システム研究開発機構」を中心に、革新的な次世代工作機械の研究開発や、国際標準化への戦略的活動を推進して参ります。

本年11月17日から東京ビッグサイトにて開催致しますJIMTOF・Tokyo 2016では、永年の懸案であった展示スペースが拡張されます。一段と多くの出展を募り、国際色豊かな充実した展示会とすべく、万全を期して参ります。

来場者の皆様にご満足頂ける、最新の技術、製品を各社から提案して参ります。企画展示やセミナーを通じて、一般の方々に工作機械産業の重要さ、面白さをご紹介致します。また、理工系の学生を対象に恒例の「工作機械トップセミナー」を催します。

世界のものづくり産業の繁栄に貢献すべく、日本の工作機械業界は本年も諸活動に鋭意取り組んで参ります。

関係各位にはご指導、ご鞭撻と更なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年が皆様にとって大きな飛躍の年になることを祈念致しまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

「世界需要を取込んでいくことが必然的な流れである」

●日本機械工具工業会 会長 本間博夫

平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。平素から、関係各位のご支援、ご協力に対し、心から感謝申し上げます。

平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。平素から、関係各位のご支援、ご協力に対し、心から感謝申し上げます。

昨年は、各会員、経済産業省、事務局のおかげもあり、旧・超硬工具協会と旧・日本工具工業会が67年の歳月を経て統合を果たしました。今回、初めて統合後の新年を迎えましたが、この短い間にも、各員が、試行錯誤しながら運営してきたことについては、非常に頭が下がります。今年も引き続き活発な活動をおねがいしたいと思います。

さて、新年に際し、どのように当工業会のプレゼンスを更に向上させるのか、いくつか課題を挙げたいと思います。

まずは、現状認識として、当工業会の足下の状況について触れますと、今年度の出荷規模は4,760億円と、昨年度の4,553億円から、約4.5%伸長する見込みに対しまして、輸出比率は33%から34%と、1ポイントしか伸びていない、内需頼みの出荷構造になっております。しかしながら、日本国内の中長期的な需要構造の変化を見てみますと、自動車メーカー各社が、電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)などのモーターで駆動する環境対応車の開発にしのぎを削っており、航続距離は、エンジン車と遜色のないレベルまで向上してきております。エンジンがモーターに切り替わっていくことで、これまで工具の主戦場でありました、エンジンやトランスミッションの需要が、確実に減退していくものと思われます。

一方、世界の工具需要は、約2兆円規模と推定されるなかで、当工業会のシェアは20%台前半であり、海外には、まだまだ需要があると考えられます。この需要を取込むため、当工業会発足時の大きな目的の一つとして、会員の国際化を掲げ、国際委員会を新設しました。

また、昨年、国産の小型ジェット機MRJが初飛行を果たしました。戦後初の国産飛行機YS11が飛んでから約半世紀が経ち、ものづくりに携わってきた私自身にとっても、非常に感慨深いものがあり、今後ますます、日本の航空機産業は、拡大していくものと思われます。

航空機の機体や部品は、炭素繊維強化プラスチックや、インコネル材を中心とするニッケル基合金など、難削材の塊であり、自動車部品と比較しますと、加工能率はまだまだ低い状況です。言いかえれば、工具における技術革新の可能性が大きく残された分野であるとも言えます。当工業会で、まずはJISへの規格化、更にはISOへの規格化を進めることで、この分野で日本の工具が世界の標準となることを目指していきたいと考えます。

以上のように、世界需要を取込んでいくことが、必然的な流れであると思っておりますし、そのサポートができる工業会でありたいと思っております。

最後になりましたが、当工業会への更なるご指導、ご鞭撻をお願いし、年初のご挨拶とさせていただきます。

「ダイナミックなイノベーションを大胆なスピードで成し遂げることが大事」

●日本工作機器工業会 会長 寺町彰博

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

年頭に際し、所見を述べさせていただきます。

昨年の世界経済は、前半は先進国がけん引役となり緩やかに回復しましたが、後半には中国経済の減速が世界経済へと波及しました。さらにギリシャを始めとした南欧問題の再燃、イスラム国の活動の活発化といった地政学リスクなど、これまで世界経済にくすぶっていた不安定な要素が具現化し、先行きに不安な影を落とした1年となりました。

日本に目を向けますと、企業収益の回復により堅調に推移していた設備投資が中国経済の不透明感などを背景として慎重化したことなどにより、経済は低調に推移しました。一方で、リニア中央新幹線の本格的な着工、そして国産の小型ジェット旅客機が半世紀ぶりに初飛行を果たすなど、日本の強みである、ものづくりの明るい未来を象徴する出来事もありました。

世界経済の見通しに不透明感が高まっている中、新興メーカーとの競争は激しさを増してきています。さらにインダストリー4.0がもたらす大きな変化に対し、チャンスと捉えるか、遅れをとるかが問われる時代になってきています。一方で、iPhoneの活躍に象徴されるように、より付加価値の高い製品やブランドの価値が再考されてきているのも事実です。そのような中、外部環境に左右されずグローバル競争に打ち勝って成長していくためにも、私たちは「強み」を磨き続けなければなりません。日本の製造業の強みとは、これまで着実に積み上げてきた確かな技術とノウハウによる高付加価値な製品力、そしてそれに裏打ちされたブランド力です。これらの強みを徹底的に磨き、ダイナミックなイノベーションを大胆なスピードで成し遂げることが大事です。併せて低い生産性、脆弱な企画力、スピード感の無さといった弱みは、着実に改善していかなければなりません。これらを成し遂げ、革新的且つ創造的な製品を世に送り出すことができるならば、必ずや日本の部品製造業はさらなる成長を遂げ、グローバル競争の中で打ち勝って行くことができるものと考えております。

従いまして、当工業会といたしましても、会員の皆様とともに強い信念を共有するとともに、これまで以上に連携を深め、日本の製造業の発展に寄与できますよう、積極的な活動を展開してまいる所存です。

最後になりましたが、会員企業様の益々のご発展と皆様のご健勝とご多幸を心より祈念し、年頭の挨拶とさせていただきます。

〈年頭所感〉日本フルードパワー工業会/日本精密機械工業会/日本工作機械輸入協会/日本歯車工業会

「生産効率の向上、新規市場開拓などの持続的活動が求められる」

●日本フルードパワー工業会 会長 梶本一典

新年明けましておめでとうございます。平成28年の年頭に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。平成28年の年頭に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

今年の干支は、丙申(ひのえさる)です。丙は、形が明らかになってくる頃を意味し、申は果実が成熟し固まって行く状態を意味しています。そう考えると、今年はこれまでの努力や頑張りが実り、成果があらわれる良き年となりそうです。ちなみに、前回の丙申の年であった昭和31年は、戦前の水準を超えるまでに経済が回復し、「もはや戦後ではない」と経済白書に記載された年であり、これも一つの区切りの年だったのかも知れません。

さて、昨年の我が国の経済環境は、一昨年実施された消費増税の影響も、年後半には薄れ、日銀による超金融緩和政策の維持に加え、省エネを前提とした設備投資減税や導入補助金政策等により、景気は緩やかながら回復基調で推移していたと言えます。こうした中で、我々フルードパワー業界をみますと、空気圧機器は、中国における工場自動化の推進を背景にして堅調に推移しましたが、油圧機器は資源価格の低迷や中国市場における建設機械の不振などから、非常に厳しい一年となりました。

このような状況下、今年を展望してみますと、国内では昨年10月に内閣改造を行なった第三次安倍内閣が、「希望を生み出す強い経済」を目指し、これまでの三本の矢を束ね、一層の強化が図られています。2020年頃に名目GDP600兆円を達成するという大きな政策目標を打ち出し、加えていわゆる岩盤規制の見直しなどを含む成長戦略が確実に実行されることによって、経済の先行きには明るさが期待できます。

一方、海外をみますと、米国では政策金利の引き上げによる経済動向には注意する必要がありますが、労働市場の動きや個人消費支出を背景に継続した成長が期待できます。しかしながら、世界第二位の経済大国である中国は、「新常態」と称する安定成長に舵を切り、金融政策等により景気の底上げを図っていますが、行き過ぎた住宅投資や設備投資等から今後も厳しい状況が続くものと思われます。更に、中国経済の減速や石油価格低下等により、周辺諸国の景気が下振れしたり、欧州の難民流入問題、中東情勢のリスクなどが不安定要素と言えます。

フルードパワー業界が今後とも成長、発展していくためには、このようなグローバル化した社会・経済の様々な動きに対応していかななければなりません。その意味でも、新技術への挑戦、どこにも負けない生産効率の向上、新規市場開拓などの持続的活動が求められます。そのためには、産学連携の研究開発の推進、工場の革新、女性やシニアの方々の働きやすい環境づくりなどが大切であり、工業会としても、これらをサポートする活動をしていきたいと考えております。

あの東日本大震災から早5年が経とうとしています。交通網などのインフラは計画通りに復旧しているようですが、被災された方々が一日も早く安心して暮らせる街になって欲しいと願う次第です。そして2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで後4年半となり、急ピッチに工事が本格化してくると思われます。また、2027年開業に向けてのリニア新幹線の工事も始まっています。復旧と工事両方の努力が大きな実を結ぶよう、新しい日本に向けて政府に頑張っていただくとともに、我々フルードパワー業界も世界の動きを見つつ、一歩先を見据えて大局的に判断し、競争と協調の精神の下、一層努力していきたいと考えております。日本フルードパワー工業会が、日本のそして世界の発展のためにさらにお役にたてるよう、皆様方の温かいご協力をお願いいたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「“日本のモノづくり”、“日本製”を世界の市場で強調していきたい」

●日本精密機械工業会 会長 稲葉弘幸

平成28年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

平成28年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

旧年中は当工業会の活動に格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、2015年は「国内回帰」が紙面を賑わして始まり、経済産業省が実施した国内回帰に関する調査では、国内製造業者の約13%が海外から国内拠点へ生産を移管した事が判明しております。

その要因として上げられるのが、「海外生産拠点で製品の品質維持に課題が生じた」ことや、「為替の円安基調も国内への生産移転を後押し」したようでございます。昨年の10月に開催されましたメカトロテックジャパン2015では、過去最高だったリーマン・ショック直前の2007年展に次ぐ2番目の規模となり、来場者数は過去最高の9万4千人を数えたそうです。当工業会としましては、日本の「モノづくり復活」に向けて貢献出来るよう努めてまいる所存でございます。

更に、昨年11月末にまとまったTPP政策大綱では「新・輸出大国」を掲げ、中小企業の海外展開支援を後押しする。中小の「稼ぐ力」の底上げが安倍政権が目指す「強い経済」「地方創生」実現のカギを握る、としております。このことは、独自技術を発揮している当工業会会員企業にとって追い風になると期待出来ます。

一昨年スタートさせた「JAPAN MADE」認証制度を更に充実させ、「日本のモノづくり」「日本製」を世界の市場で強調していきたいと存じます。また、昨年11月には当工業会の次代を担う若手技術者の育成と交流を目的とした発表の場で2回目となる「技術研修会」を開催しております。この研修会では若手技術者が互いに刺激を受ける良い機会になっております。このような研修会を企画することによって、若手の育成にも更に力を注ぎたいと存じます。

当工業会は「超精密へのあくなき挑戦」を共通のテーマに掲げ、精度、効率、スペースなどを具体的に追求している企業の集まりでございます。

今 後も「日本のモノづくり」に貢献出来るよう努めてまいりますので、引き続きお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

最後に、関係各位のご支援、ご協力をお願い申し上げますと共に、皆様にとって最良の年になりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

「輸入工作機械は日本の近代化や工業化の基盤を成すもの」

●日本工作機械輸入協会 会長 中川貴夫

2016 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は当協会の事業活動にご支援ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。

2016 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は当協会の事業活動にご支援ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。

昨年、当協会はおかげさまで60 周年を迎えました。輸入工作機械は日本の近代化や工業化の基盤を成すものであり、当協会はその発展と推進において貢献いたしてきました。グローバル時代における「日本人のものづくり」を支えるため、61 年目という第一歩を気持ちも新たに歩んで参ります。

2015 年の工作機械の輸入通関実績は、1,000 億円超(予想)を達成し、2002 年以来の統計で最高額となりました。政府による設備投資優遇策や円安による輸出の恩恵を受けた企業が設備投資に動いたことも好調な要因と考えられます。また、イタリア・ミラノにて開催された「EMO MILANO 2015」は、120 ヵ国から155,362 名の来場があり、日本からも大勢の方が視察され、大盛況に終わりました。このEMO をきっかけとし、更なる業界の活性化につながることを期待したいと思います。

今年は、11 月17 日(木)から22 日(火)までの6 日間、東京ビックサイトにて「JIMTOF2016」が開催され、当協会の会員企業も多数出展いたします。また、9 月12 日から17 日まで、米国シカゴにて「IMTS2016」が開催され、当協会では今年も恒例の輸入促進ミッションを派遣いたします。

国内外の展示会では、新しい工作機械の需要分野とされるエネルギー・医療・環境対応・航空宇宙関連産業における加工方式に対応した、優秀な工作機械が多数展示されております。皆様のご参加・ご来場をお待ちしております。

さて、今年は、昨年来の中国経済の失速や、独フォルクスワーゲンの問題による影響が懸念されるところではありますが、本年が活気あふれた一年になりますことを心より願うばかりです。

最後に、皆様にとりまして、今年が最良の年となりますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

「各社の成長戦略を具体化していく年」

●日本歯車工業会 会長 澤田 豊

平成28年の新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。

平成28年の新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。

本年はアベノミクス4年目を迎え、正に成長路線に乗せる正念場の年と言えます。

昨年は当工業会も円安の恩恵を受け、収益は改善されたものの、量の拡大にまでは至っておりません。これを、ダイナミックな成長路線に乗せるには、経済政策に頼るのではなく、自ら切り開いていく必要があると思います。つまり、各社の成長戦略を具体化していく年であります。

その着眼は2つあると考えます。1つは技術開発力。2つ目はグローバルな展開力。

まず、グローバルな展開力では、米国市場の重要性に変りはありませんが、中国市場の重要性が一段と増してくるものと思われます。これは、中国自体が、世界の工場から内需での成長に変質しつつあるからで、当工業界としても、8月に開催した中国歯車工業会との交流などを活用し、情報交換をより密にしていく場を提供していきます。

そして最も重要な着眼である技術開発力について。

歯車は技術的に成熟しているかのように思われていますが、全くそうではありません。歯車装置の高信頼性、小型化、低騒音化の新たなニーズに対し、近年、新たなシーズである加工法が提案され、グローバルな開発競争に入っています。

当工業会は、産学連携をベースに、パワーの集中を図るためのコーディネイト機能を果たしていきます。

これら、成長戦略を具体化していく上で、人材の育成が重要なことは言うまでもありません。当工業会は、ギヤカレッジと言うトップレベルの講師陣と豊富な実習を有する他に類を見ない教育システムを九州大学より受け継いでおります。これを永続させ発展させることが、将来に渡り競争力を高める根幹と考え、力を注いでまいります。

機械工業の要素部品である歯車は、今後も、商品の信頼性と出来栄えを制する重要部品でありつづけると思います。当工業会はグローバルに競争力のある歯車を提供していく、と同時に、会員企業にとって魅力を実感できる工業会にしていきたい。関係各位のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。おわりに、皆様にとって良い年になりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

〈年頭所感〉日本建設機械工業会/日本工作機械販売協会/日本金型工業会

「市場が求める新たな価値を提供し続けたい」

●日本建設機械工業会 会長 藤岡 純

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

年初に当たり、謹んでご挨拶申し上げます。

昨年の世界の建設機械市場は、建機メニューにより様相が少し異なりますが、新常態への移行を進める中国市場の大幅な需要減退、同国と関係の深いASEAN諸国の低迷に加え、日米欧といった先進国においても力強さに欠ける水準となり、総じて低調に推移致しました。

グローバル経済における中国経済のウェイトは、名目GDPで14%にまで高まる見込み(IMF2015年推定)で、本年の世界の建設機械市場の動向も中国が鍵を握っているといって良い訳ですが、中国の「旧常態」から「新常態」への構造改革が、どのタイミングでどのレベルにランディングするのかは読みづらく、建設機械を取り巻く事業環境は、極めて不透明といわざるを得ません。

また他エリアにおいても、成熟市場といわれる先進国では老朽化インフラのメンテナンス、リニューアル等で安定的な需要が見込まれるものの、資源に依存する新興国諸国では当分低迷が続くと予想され、世界全体で捉えると本格的な需要回復には、今しばらく時間を要するものと思われ、本年も厳しい事業環境が続くと見ざるを得ません。

このように、足元のグローバル市場の活性は低下していますが、景気循環の新たな局面に向け、IoT、BD、AIといった新たな技術が、経済・社会・そして我々のビジネスにどのような変革をもたらすのかということも視野におきながら、当工業会の設立理念の一つである「調和と発展による世界への貢献」に応えるべく、会員会社の製品、サービスを通じ、市場が求める新たな価値を提供し続けたいと考えています。

また、当工業会では、①良き企業市民として社会への貢献、②ステークホルダーとの共存共栄、③公正・透明な競争と適正な取引の推進、④世界の一員としてのグローバル化の推進、⑤安心・安全の追求と人間中心の経営の志向、⑥環境保護、省エネルギー、省資源の推進、⑦新しい商品および分野の開拓の7項目からなる「経営パラダイム」を策定しており、「共生と競争」のもと、本年も引き続きこのパラダイムの実現に向け、活動を推進してまいります。

最後になりましたが、本年がみなさまにとりまして良い年であること祈念し、新年の挨拶といたします。

「日本の製造業の国内回帰となるのか注目したい」

●日本工作機械販売協会 会長 冨田 薫

皆様 新年明けましておめでとう御座います。

皆様 新年明けましておめでとう御座います。

健やかに新春を迎えられた事と、謹んでお慶び申し上げます。

旧年中は当協会に対し一方ならぬご厚情と暖かいご支援を賜り有難う御座いました。あらためて御礼申し上げますと共に本年も引き続き宜しくお願い申し上げます。

昨年を振り返ってみますと日本人として誇れるうれしいがニュースが多くありました。

まず1995年以降、20年にわたってラグビーワールドカップで勝利なしの日本チームがエディー ジョーンズ監督の下、2015年イングランドワールドカップで惜しくも予選突破は出来なかったのですが、強豪南アそしてサモア、アメリカを破り3勝を挙げ、私の様なラグビー素人でも本当に興奮した試合でありました。また2015年ノーベル賞は大村 智氏に生理学、医学賞、梶田 隆章氏に物理学賞が授与されました。そして和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、2015年5月1日から10月31日までミラノ市で開催された食の万博では日本館が一番人気であったとの事であり日本食が世界でポピュラーな料理になりつつあります。更にこの度展示デザイン部門で「金賞」を受賞したとのことです。果して今年は、日本人がどの様な活躍を世界でしてくれるのか楽しみです

さて、円安(1ドル=120円位)の定着とTPPの批准(2016又は17年)といった経済環境に於いて今年は日本の製造業の国内回帰となるのか注目したいと思います。

昨年の日本の工作機械の総受注額は、(一社)日本工作機械工業会の年初予測値1兆5500億円には少し届きませんでしたが、内需は政府、県各市町村の設備投資に対する補助金交付効果により約6000億円近くになりました。ここ5年間の内需平均は約4000億円でありますので2015年の内需は補助金特需と思われます。日本の工作機械の受注を中期的(10年スパン)に見ると、私見では外需が2兆円を超える一方、内需は景気変動により2000億円~4000億円台に落ち着くのではないでしょうか。

今後の工作機械の方向性につきましては、次の三点を挙げたいと思います。

第1点として、工程集約と工程分散です。この分野では特にヨーロッパメーカーが先行していますが、5軸加工機、ターニングセンタ―、ギヤースカイビング機等の工程集約型の機械が多品種少量ワークに向いているので今後の伸びが期待されます。一方工程分散は自動車部品共通化等によりワークの大量生産に向いた30°立型マシニングセンターの連結や量産専用機の使用が増加すると思われます。

第2点として、3Dプリンター、ハイブリッドマシンです。複雑部品試作、少量生産には金属生産3Dプリンター及びレーザーマシン等を組み合わせたハイブリッドマシンの普及が予測されます。

第3点としてI o T ( Internet of Things) への対応です。好むと好まざると工作機械とインターネットが連結し各種情報のやり取りが盛んになります。工場内機械稼働状況の見える化やリモート機械故障修理等がまず普及と予測されます。

日工販としましては、本年もメーカー様、関係諸団体様、関係官庁様との連携を密にして工作機械業界の発展に貢献してゆきたいと思います。

最後となりますが、皆様の益々のご多幸とご健勝を祈念申し上げて、私の年頭のご挨拶とさせて戴きます。

「今年こそ、たわわな実をつける年」

●日本金型工業会 会長 牧野俊清

平成28年の新春を迎えるにあたり、謹んで会員の皆様、関連官公庁、関連業界の皆様にお慶び申し上げます。

平成28年の新春を迎えるにあたり、謹んで会員の皆様、関連官公庁、関連業界の皆様にお慶び申し上げます。

2008年9月のリーマンショック、円高、2011年3月の東日本大震災が、日本経済を苦しみ続けました。特に円高は2007年6月1ドル124円だったのが、2012年2月には76円と高くなりましたが、アベノミクスによって昨年は120円前後で安定しており、12月は123円を超えています。金型の国内回帰も一部始まっています。

リーマンショック後に金型生産額は一時6割と厳しい状態でありましたが、微増が続き、8割までに戻しています。型種、需要業界の違いもあり、会社によって、業績は様々のようですが、機械統計では、鍛造専業金型がリーマンショック前の約2倍であり、ゴム専業金型が昨年の1.8倍、大型プレス専業金型も活況です。

昨年は、日米豪など12ヶ国による環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の大筋合意と韓国・台湾の参加表明があり、COP21による温暖化対策の進展、フォルクスワーゲンの排ガス不正問題、ISによるテロと空爆と大きなニュースが続きました。また、安倍内閣では、経済成長のため法人税の低減と、(金型も含まれる)設備投資の増加を方向づけようとしています。

2016年の干支(えと)は丙申(ひのえさる)です。昨年は乙未(きのとひつじ)で、木が土に対して将来のため根を張るため、思い通りには行かないイメージだったそうですが、今年は、陰陽五行では、十干の丙は陽の火で「明らか」という意味があり、十二支の申は陽の金で、「樹木の果物が熟して固まっていく様子」という意味であり、これまでの努力が形になっていくという期待が持てる年だそうです。 事実、この前の丙申は、60年前の1956年(昭和31年)で、神武景気と言われた時期です。今年の日本経済の発展と、金型業界の好況を、切に祈るものです。

一昨年3月、日本金型工業会で「新金型産業ビジョン」の作成をしました。①技術力、②営業力(発信力)、③新分野への展開と付加価値向上、④海外市場とグローバル展開、⑤人材(経営者・社員)がキーワードですが、今年こそ、たわわな実をつける年ではないかと思います。

昨年、国際金型協会(ISTMA)の総会に、オブザーバー参加された方から、教えていただいたのですが、ドイツの金型研究機関の調査では、金型の技術力は、1番ドイツ、2番日本、3番スイス、4番韓国、5番カナダであり、市場規模では1番中国、2番アメリカ、3番日本、4番ドイツ、5番韓国だそうです。我々日本の金型は、品質、納期、価格において世界トップレベルの技術と技能を有しているものと自負しておりますが、それは決して金型メーカーのみによるものではなく、金型材料・工作機械・熱処理・表面処理など日本が誇る世界一の周辺産業の支援によるものでもあります。技術力面では、ドイツがインダストリー4.0として取り組んでいますが、日本においては、産(金型業界+顧客+賛助会員を初めとした金型周辺産業)・官・学(大学・研究所)がさらに協力することにより、世界トップレベルを維持しなければなりません。

日本金型工業会は、現在、会報・ホームページのリニューアル等、サービスの拡充を進めております。真に全国組織としての工業会を目指し、金型シンポジウムを一昨年の九州地区、昨年の北陸地区に続き、本年は東北地区で第3回として開催を計画しております。全国からのご入会が増え、金型業界がより活性化することを期待しております。

緊急事態が続く今年においても、繰り返しになりますが、会員、賛助会員、顧客、経済産業省素形材産業室始めとした監督官庁、学会の大きな応援により、この難局を、「元気な業界」として乗り越えていきたく思う所存でございます。皆様のご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げ、年頭の挨拶とさせて頂きます。