ニュース

2020年9月分工作機械受注総額は841.0億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2020年9月分の受注実績は以下の通り。

2020年9月分工作機械受注総額は、841.0億円(前月比+23.7% 前年同月比△15.0%)となった。受注総額は、8カ月ぶりの800億円超。年度上期末の影響もあるが、前月比2割超の増加は2009年以来で、内外需ともに回復傾向が強まる。

内需は302.7億円(前月比+31.2% 前年同月比△34.3%)で、6カ月ぶりの300億円超。水準は依然として低いものの、期末効果に加え、低調だった自動車関連を含め、全11業種全てで前月比増。

外需は538.3億円(前月比+19.9% 前年同月比+1.7%)で、8カ月ぶりの500億円超で、前年同月比は24カ月ぶりに増加へ転じる。堅調な中国をはじめ、主要3極全てで前月比増加。

中国以外の地域でも部分的に持ち直しの動きが鮮明化しつつあるも、感染拡大状況と経済活動再開の動向を注視。

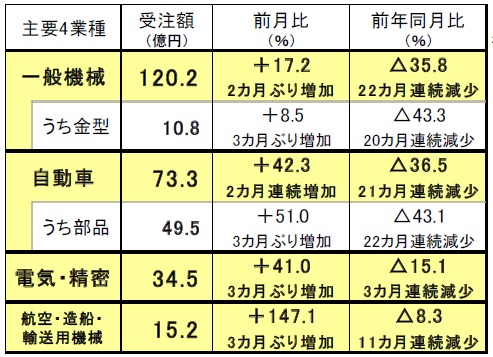

9月分内需

302.7億円(前月比+31.2% 前年同月比△34.3%)。

・6カ月ぶりの300億円超。9月の400億円割れは2012年(310.0億円)依頼8年ぶり。

・前月比2カ月ぶり増加、前年同月比22カ月連続減少。

・期末効果もあるが、全11業種全てで前月比増加するなど、5月を底に回復傾向が継続。

(出所:日本工作機械工業会)

9月分外需

538.3億円(前月比+19.9% 前年同月比△1.7%)

・8カ月ぶりの500億円超。

・前月比2カ月連ぶり増加。前年同月比24カ月連続減少。

・中国を含むアジアを中心に、欧州、北米でも前月比増加。

(出所:日本工作機械工業会)

MOLDINO 魚津工場再稼働

MOLDINO〈モルディノ〉(社長=菊池 仁氏)は、製造体制の強化を目的に、休止をしていた富山県魚津市の魚津工場の操業を10月5日から開始した。

同社は1933年設立、2015年4月に三菱マテリアルグループの一員に加わり、2020年4月1日、モノづくりを支える金型業界に「加工イノベーション」をもたらす決意を込め、三菱日立ツール株式会社から株式会社MOLDINOに社名を変更し、新社名のもと金型加工分野向け超硬工具に軸足を置く事業戦略を掲げて世界に展開を進めている。

魚津工場は1936年に株式会社魚津製作所として創業し、その後1997年に日立ツール株式会社に合併、ドリルの製造拠点として2009年まで操業していたが、事業再編により野洲工場に業務を移管して休止していた。

■MOLDINO魚津工場

(1) 所 在 地:〒937-0856 富山県魚津市川縁258

(2) 生産品目:超硬エンドミル インサート

(3) 建屋概要:敷地面積 約23,400㎡ 延べ床面積 約11,000㎡

【動画あり】ヤマザキマザック ロボットティーチング不要の自動化システム「MA MILL ASSISTシリーズ」を開発

ヤマザキマザックがこのほど、立形マシニングセンタ・5軸加工機用自動化システム「MA(MILL ASSIST)シリーズ」を開発し、販売を開始した。

昨今、人手不足の解消や生産性向上を目的とした自動化ニーズが各産業で高まっている一方、自動化システムの導入にはロボットやプログラミングなどの専門知識が求められ、また導入時だけではなく、運用時にも外部システムインテグレータの手配が必要となる場合があり、特に小規模企業においては自動化システム導入の障害となっている。そこで同社では、こうした課題を受け、誰でも簡単・迅速にセットアップが可能な旋盤・複合加工機用自動化システム「TA(TURN ASSIST)シリーズ」を2018年に発表、今回は、これに続いて立形マシニングセンタ・5軸加工機用自動化システム「MAシリーズ」を新たに開発した。

同シリーズは、アームロボットとストッカ、専用ソフトウェアで構成された自動化システム。同社製の立形マシニングセンタ「VCN・VTCシリーズ」と5軸加工機「VARIAXISCシリーズ」に対応、素材の搬入から完成品の搬出までを自動化する。

システムの立ち上げは、専用ソフトウェアに従い必要情報を入力するだけで完了する。煩雑なロボットティーチング作業は不要であり、生産開始までのリードタイムを大幅に短縮する。ストッカは素材と完成品の多段積みが可能であり、一度の段取りで長時間の無人運転を実現する。

また、「MAシリーズ」はワンユニット化された自動化システムであるため、市販のハンドリフトで簡単に移動させることが可能。移動後はMAと工作機械本体の位置調整を行うだけで据付けが完了するため、新規設置時のみならず工場レイアウト変更にともなう機械移設にも柔軟に対応する。

同社はすでに好評を博している「TAシリーズ」や多段パレットストッカシステム「MPPシリーズ」に、今回販売を開始する「MAシリーズ」を加えた自動化システムのラインアップで、単体機の自動化ニーズに対応したソリューションを提供していく方針。

MAシリーズの詳細動画

タンガロイ 「TungMeister」シリーズに平面加工用ヘッド登場!

タンガロイは、小型部品の平面加工を行う際、ソリッドエンドミルは、①さらい刃が無いので加工面品位が上がらない、②刃先交換式工具は径が大きすぎる、③刃数が少ないので能率が上がらない――という問題が生じていることを受け、このほど、これらを解決すべくヘッド交換式エンドミル「TungMeister」シリーズに平面加工用「VFMヘッド」を追加販売した。

「VFMヘッド」は、同じ接続サイズでも通常のスクエアタイプより工具径を大きくしている。(例:S05サイズ、スクエア:φ8mm、VFM:φ12mm)これによって自動盤のような小型機械でも比較的大きな径の工具が使用できるうえ、さらい刃を備えていることから、優れた加工面粗さを実現した。様々な加工形態に対応し、高能率かつ高い加工面品位を実現する。

〈特長〉

① 工具交換わずか1分。段取り時間の大幅短縮

ソリッドエンドミルと比べ、工具交換時間はおよそ1/10で、機械のダウンタイムを劇的に短縮する。また交換は刃先のみの手間いらずで、高さ調整の必要もない。

② 13,000通り以上の組み合わせで、最適な工具を選択

豊富な刃型形状と幅広いシャンク仕様で、加工にぴったりな工具を選択できます。今回の平面加工用VFMヘッドの追加で、さらに組み合わせの幅が広がった。

■主な形番と標準価格

・VFM120L03.6R02I06S05AH715:7,880円

・VFM160L04.8R04I06S06AH715:8,280円

・VFM200L06.0R04I06S08AH715:9,900円

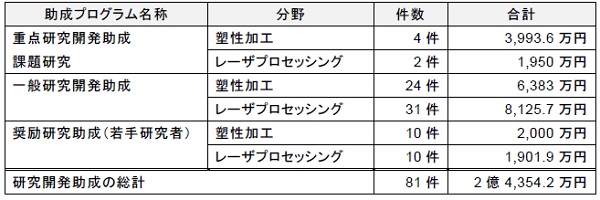

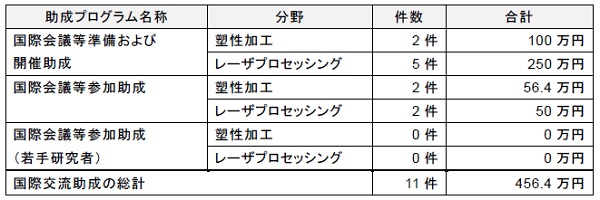

天田財団 令和2 年度前期助成先決定 ~92 件、総額2億4,811万円~

天田財団(理事長=末岡愼弘氏)がこのほど、助成総数92件、2億4,811万円の助成先を決定した。内訳は、研究開発助成81件、2億4,354万円、国際交流助成11件、456万円。

1987(昭和62)年の創立以来、33年間で累計助成件数は1,929件、助成金総額は32億1,208万円となった。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、助成を受ける研究者に対する「天田財団助成式典」は、オンラインにて11 月28 日(土)に開催する予定。

■公益財団法人天田財団

1987年に株式会社アマダの創業者であり、当時同社会長の天田勇を設立代表者として、塑性加工機械に関する技術の向上を図り、広く金属加工業界および経済の発展に寄与することを目的に、財団法人天田金属加工機械技術振興財団が設立された。2007 年からは研究開発助成の対象を時代のニーズに合わせて、レーザプロセッシング分野へと拡大。2011年には公益認定を受け、公益財団法人天田財団へと名称を変更し、2019年には金属等の加工業に従事する者の人材育成と技能向上に有益な技能検定「工場板金」の受検手数料助成を公益目的事業に加え、現在に至る。

中小企業のロボット導入事例紹介セミナーを開催 ~FA/ロボットシステムインテグレータ協会~

FA・ロボットシステムインテグレータ協会が、2020年10月19日(月)13:00~16:30まで、「中小企業におけるロボット導入事例紹介セミナー ~どのようにして2台目、3台目への導入につながったかユーザー企業に聞く~」をテーマにZoom Webinarにてセミナーを開催する。

〈詳細〉

日時:2020年10月19日(月)13時00分~16時30分

場所:WEB Zoom Webinar

↓チラシのダウンロードはこちら↓

https://www.farobotsier.com/doc/20201005.pdf

■タイムスケジュール

・13時00分〜13時30分 「中小企業へのロボット導入について」

SIer協会幹事 高丸 正(高丸工業株式会社 代表取締役)

・13時30分〜14時15分 「導入事例1(鉄道車両溶接作業等へのロボット導入)」

KPファクトリー株式会社 代表取締役 吉崎 真一

・14時15分〜15時00分 「導入事例2(精密油圧部品研磨加工工程等へのロボット導入)」

株式会社山田製作所 常務取締役 山田 剛士

(休憩)

・15時15分〜16時00分 座談会

・16時00分〜16時30分 「ロボット導入実証事業 追跡調査結果報告」

SIer協会事務局 高本 治明

↓申し込みはこちら↓

https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/80.php

「表面構造が複雑な実装基板も安定して搬送!」 真空機器専門メーカーのシュマルツ

シュマルツはこのほど、強い吸引で凹凸や通気性のあるワークにも対応可能なコンポジットグリッパーの性能を活用し、より大きな凹凸や複雑な表面形状にも対応する新型の真空ハンド、 「SCG-HSS」をリリースした。

社会のデジタル化が進み、さまざまな電子機器が必要となり、構成する電子部品も機器に合わせて多品種・小ロットでの生産が多くなっている。特に複雑な形状が多い実装基板の搬送では、空圧式のメカチャックや基板の形状に合わせて吸着パッドを配置し設計されたハンドが一般的に使用されているが、これらの方式ではワークごとにハンドを設計・製作し、さらに生産時のワーク変更に伴うハンド変更・調整が発生するため、コストと生産性に課題があった。

今回リリースした「SCG-HSS」は、ワークとの接地面に円筒状にならいピンを設置した真空グリッパー。従来のパッドでの吸着ではカバーしきれなかった激しい凹凸にもピンが柔軟になじむため、より表面形状が複雑な基板でも安定した搬送が可能。ピンの操作は空圧式で、特別なセットアップも必要ない。ワークに合わせた状態でピンを固定するだけで、その基板専用のハンドとして使用することができる。

また、SCG-HSSは ESD(静電気放電)破壊対策に適した 106~109Ωの電気抵抗値をもっています。ESD破壊による電子部品の不良・破損防止に寄与し、実装基板製造や、機器への組付け工程の生産性を向上する。

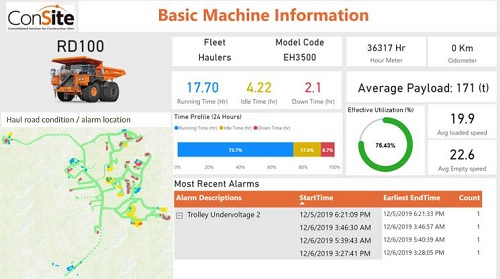

日立建機 IoTとAIを活用し、鉱山現場の課題解決に貢献する「ConSite ® Mine」を開発

日立建機と連結子会社であるWenco International Mining Systems Ltd.(以下、ウェンコ社)は、このほど鉱山現場向けにIoTにより鉱山機械を24時間遠隔監視し、稼働状況のAI分析などで鉱山現場の課題解決に貢献する「ConSite® Mine(コンサイト・マイン)」を共同開発した。

「ConSite® Mine」は、AIと応力解析技術を用いることにより、超大型油圧ショベルのブームやアームの亀裂の予兆などを可視化し、安全性と生産性向上、ライフサイクルコスト低減に貢献する。これらの詳細情報は、Webブラウザ上のダッシュボードなどで顧客に提供する。

現在、日立建機グループは、オーストラリア、ザンビア、インドネシアの鉱山現場での実証実験を進めており、ユーザーニーズを反映し、2021年中に「ConSite® Mine」を提供開始する予定。

主な特長は、顧客の保守担当者と販売代理店などのサービス員が、ブームやアームの亀裂や油圧ポンプの故障の予兆など、ダッシュボードなどで鉱山機械の状態を遠隔監視し、鉱山現場の課題解決につながる情報を得ることができることで、サービス員は、ダッシュボード上の分析結果を確認して、鉱山機械の状態に合わせて適切なタイミングでメンテナンス、点検、部品交換の提案を行い、これにより、ライフサイクルコストの低減、機械のダウンタイム(運転停止時間)の抑制に貢献する。さらに、オペレータの運転操作データや燃費をモニタリングして分析し、安全性向上、生産性向上に寄与する情報として提供する。

2020年8月分工作機械受注総額は679.8億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2020年8月分の受注実績は以下の通り。

2020年8月分工作機械受注総額は、679.8億円(前月比△2.6% 前年同月比△23.2%)となった。受注総額は、夏期休暇の影響もあり、前月比3カ月ぶり減少。五カ月連続の700億円割れ。8月の700億円割れは11年ぶり。(09年8月:318.0億円)

内需は230.7億円(前月比△7.0% 前年同月比△38.5%)で、夏期休暇により、3カ月ぶりに前月比減少し、5カ月連続の250億割れ。半導体関連以外の動きは鈍く、国内需要は依然低調。

外需は449.1億円(前月比+0.2% 前年同月比△11.8%)で、メキシコで自動車関連の大型受注があったものの、欧州等で夏期休暇の影響により前月比微減で、6カ月連続の450億円割れ。

5月を底に持ち直しに向けた動きが一部でみられるものの感染拡大状況と経済活動再開の動向を注視。

8月分内需

230.7億円(前月比△7.0% 前年同月比△38.5%)。

・3カ月連続の200億円超。5カ月連続の250億円割れ。

・8月の250億円割れは2009年(127.9億円)以来11年ぶり。

・前月比3カ月ぶり減少、前年同月比21カ月連続減少。

・8月は夏期休暇の影響により前月比減少。国威内需用は自動車をはじめ、依然弱含み。

(出所:日本工作機械工業会)

8月分外需

449.1億円(前月比△0.2% 前年同月比△11.8%)

・3カ月連続の400億円超。6カ月連続の450億円割れ。8月の450億円割れは、2009年(190.0億円)以来11年ぶり。

・前月比3カ月連ぶり減少。前年同月比23カ月連続減少。

・夏期休暇の影響があるも北米の自動車向け大型受注もあり横ばい圏内で推移。

(出所:日本工作機械工業会)

ダイジェット工業 ドイツ子会社DIJET GmbHがYouTubeチャンネルを立上げた!

ダイジェット工業のドイツ子会社DIJET GmbHがこのほどYouTubeを立ち上げ、はじめての自作ビデオをアップした。

DIJET GmbHは、Operation Managerの木村氏と、Sales Managerの日吉氏の2名が在籍し、2014年12月の支店立ち上げ時から、切り盛りしている。

今回の動画は、木村氏が、一時帰国で本社を訪問した様子をビデオに収め、編集をしている。最先端の工具を生産しながらも、若干の泥臭さが漂うところが、なんともダイジェットらしい。

動画の長さは4分半26秒。ダイジェットファンも知らなかったであろう、同社の歴史も分かる。生悦住社長も登場しメッセージを送ったり、滅多に拝見できないテクニカルセンターで技術者や開発者が工具の説明をしたり、輸出部門が映ったりと、それが自然でGOOD!

このビデオを作ったいきさつについて、木村氏に質問してみたところ、「ヨーロッパ市場ではMade in Japanを強調してPRしている当社がコロナで厳しい今の状況下においても、日本で変わりなく活動しているので安心して欲しい、というメッセージを伝えたかった」とのこと。

ドイツは回復のスピードが早い

同社は切削工具業界の小林製薬と呼ばれるほど商品名に特長があり、剛性をイメージさせる『頑固一徹シリーズ』(モジュラーヘッド用アーバ)から、『頑固一体』、『頑固G』や、形状が平らだから『タイラードリル』など、非常に分かりやすくユニークだ。しかも商品名は社内で公募され、話し合いで決まるという。また、加工現場からは、同社の魅力について、「かゆい所に手が届くように、微妙な工具サイズが揃っている。」と評価も高い。遊び心もあり、社内における風通しの良さが、製品開発にも生かされているようだ。

木村氏は、5年のドイツ生活について、「時間にゆとりがあるし、働き方先進国。それでいてこの生産性、ほんとうにパワーのある国だと思います。」と感想。現在、ドイツ製造業の状態について尋ねると、「自動車、航空機は今も厳しいですが、その他産業は持ち直しています。人々のメンタル面もあるのかも知れませんが、回復のスピードが早いです。」と回答してくれた。これは日本にとっても刺激になる明るい話題!

最後にダイジェットファンに一言お願いしたところ、「ビデオの中にもありますが、モノ作りも、そしてPR手法も、時代の変化に対応していけるダイジェットでありたいと思います。YouTuberっぽいPR法も、今後も継続して展開していきますので、チャンネル登録を宜しくお願いします!」と、元気にPRしてくれた。