ニュース

DMG森精機がパウダーベッド方式のレーザ金属積層造形機「LASERTEC 12 SLM」の販売を開始

DMG森精機(社長=森 雅彦氏)は、このほど、パウダーベッド方式のレーザ金属積層造形機「LASERTEC 12 SLM」の販売を開始した。

DMG森精機(社長=森 雅彦氏)は、このほど、パウダーベッド方式のレーザ金属積層造形機「LASERTEC 12 SLM」の販売を開始した。

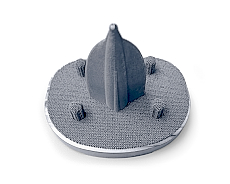

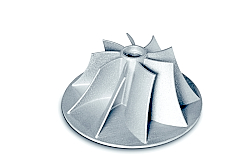

「LASERTEC 12 SLM」はパウダーベッド方式を採用しており、精密な造形が可能で、主に一体構造の製品や部品、切削では不可能な複雑形状ワークの造形に適している。また周辺機器をコンパクトにまとめた設計により、省スペースな機械となっている。

特長は以下の通り。

・金属の粉末材を一層ずつ敷き詰め、その後にレーザで照射して成形するパウダーベッド方式を採用。

・35 μmの最小レーザスポット径により、格子構造のような複雑形状部品でも高精度に造形。

・最大積層容積(X × Y × Z):125 × 125 × 200 mm。

・1 μm未満の位置決め精度を持つ一体型リニアスケールにより、高精度な金属積層を実現。

・迅速に粉末材の交換が可能な新開発のパウダーモジュールシステム「rePLUG(リプラグ)」を搭載。

+ 機内アルゴンガスを再利用するためのフィルタを2つ搭載しており、片方のフィルタ交換が必要な場合でも、機械を停止せずに自動的に切り替えることができるため、長時間の連続運転を実現。

+ 簡単に交換可能なカートリッジ方式を採用しており、約2時間で材料交換が可能。

+ 材料粉末の供給や回収ユニット、リサイクルシステムなどの周辺機器類と一体化させた気密性の高い構造により、材料粉末の飛散を防止し、安全に交換が可能。

・新しい材料による積層条件の検証や、積層工程の開発のために、パウダーモジュールシステム「rePLUG RESEARCH」を選択可能(オプション)。

(3)ソフトウェア

・最適な積層パラメータの作成をサポートするソフトウェア「OPTOMET(オプトメット)」を搭載。

+ 粉末に関する2種類の情報を入力するだけで、最適な積層パラメータを計算。

+ 顧客自身で設定した独自パラメータをデータベースに反映。

+ 新規材料の元素成分の入力を行うだけで、積層パラメータの計算が可能(オプション)

・タッチ式操作パネルの制御装置「CELOS」を搭載し、さまざまなCELOSアプリケーションにより、機械操作やプログラミングをサポート。

(搭載CELOSアプリケーション例)

+ RDesigner:金属積層造形のプログラミングをサポート。

+ JOB CONTROL:加工ジョブを表示し、積層時間の計算や積層状態をモニタで確認。

「JIMTOF2020」がいよいよ始動!

2020年12月7日(月)から12日(土)の6日間、工作機械や周辺機器が一堂に会し、最先端の技術・製品が世界中から集結する世界最大級の国際技術ショー「JIMTOF2020(第30回日本国際工作機械見本市)」が開催されるに先立ち、7月18日、都内のメルパルク東京で記者発表が開かれ、概要が発表された。

2020年12月7日(月)から12日(土)の6日間、工作機械や周辺機器が一堂に会し、最先端の技術・製品が世界中から集結する世界最大級の国際技術ショー「JIMTOF2020(第30回日本国際工作機械見本市)」が開催されるに先立ち、7月18日、都内のメルパルク東京で記者発表が開かれ、概要が発表された。

JIMTOFは毎回、半数を超える出展者が“初披露”の製品を出展するのも特長で、新製品や新技術をいち早く見学出来る展示会として高い評価を博している。また、出展者展示でなく、時代のニーズに即した併催イベントや企画展示も豊富であることも魅力。昨年開催されたJIMTOF2018では、来場者数が重複なしで15万人を超え、世界各国の国際工作機械見本市にもひけを取らない来場者数を誇っている。そのため、商談の活性化をサポートしている特長的な展示会でもある。

織りなす技術 変わるものづくり

来年は東京オリンピック・パラリンピックの開催年だが、こうした中で、JIMTOF2020は、「東京オリンピック・パラリンピックに伴う会場使用後の12月に前回と同規模の、展示面積約4万9,500平方メートル・小間数約5,500の小間での開催を予定している。」とした。

JIMTOF2020のキービジュアルは、“織りなす技術、変わるものづくり”だが、これは、織りなす技術がこのJIMTOFで披露され、それが世界へ広がっていく様子を表している。

JIMTOF2020 開催概要

1.名 称

JIMTOF2020(第30 回日本国際工作機械見本市)

The 30th JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR)

2.会 期

2020 年12 月7 日(月)~12 月12 日(土)

3.開催時間

9:00~17:00(最終日9:00~16:00)

4.会 場

東京ビッグサイト 東西全館

5.主 催

一般社団法人日本工作機械工業会、株式会社東京ビッグサイト

6.出展対象

工作機械 / 鍛圧機械 / 工作機器 / 機械工具(切削工具、耐摩耗工具) / ダイヤモンド・CBN 工具 / 研削砥石 / 歯車・歯車装置 / 油圧・空気圧・水圧機器 / 精密測定機器 / 光学測定機器 / 試験機器 / 制御装置および関連ソフトウェア(CAD、CAM 等) / その他工作機械に関する環境対応機器装置・機器・ 資材・製品・技術及び情報

7.出展規模(予定)

約49,500㎡ 約5,500小間

8.展示場面積(予定)

約98,540㎡(東・西展示等)

9.出展資格者

前記出展物に関する設計、製造または販売業を営む法人および団体ならびにこれに準ずる機関とする。商社や代理店は、出展予定製品の製造業者の書面による同意書または委任状が必要となる。出展者は、見本市開催期間中製品を展示し、人員を常駐させる義務がある。

10.出展申込単位

1小間(3m×3m=9m)を基本単位とする。

11.入場方法

出展者を含む完全登録を実施する。

15.会場構成

原則として、上記出展物による類別展示を実施する。

「深センオープンイノベーションラボ」が開設

日本能率協会(会長=中村正己氏)とIngDan Japan(社長=加藤 渉氏)は、このほどIngDan Japan内に会員制の「深センオープンイノベーションラボ」を開設し、共同運営することを合意したと発表した。 IngDan Japanは、中国深センにて数多くのIoT関連スタートアップ企業が事業を開始するにあたり、設計や製造など様々な機能会社を探し、迅速に市場導入を可能にするインキュベーションのためのプラットフォームである硬蛋(IngDan)を日本企業にも活用してもらうことを目的に設立した企業で、欧米やイスラエルのスタートアップも利用し、既に3万を超すプロジェクトがこのプラットフォームから生まれている。 今回開設する「深センオープンイノベーションラボ」は、この中国深センのプラットフォームを活用できるようにするとともに、膨大な企業情報を利用し、日本企業の発展に貢献できる機能を提供することを目的としており、特に中国深セン地区で起きている変化をいち早くつかみ、必要に応じてこれらを推進する企業群との連携を可能にすることを目指す。 また、日本能率協会は、当深センオープンイノベーションラボを共同運営することで、中国現地側でのネットワークを広げ、日本企業のオープンイノベーションを支援していくとしている。深センオープンイノベーションラボの会員募集、及び、日本側ショールームの開設は9月を予定している。

2019年6月分工作機械受注総額は989.3億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2019年6月分の受注実績は以下の通り。

2019年6月分工作機械受注総額は、989.3億円(前月比△8.9% 前年同月比△37.9%)となった。32カ月ぶりの1,000億円割れ。国内外ともに大型受注がなく、通商問題の影響により需要の停滞が続く。

内需は377.0億円(前月比△11.7% 前年同月比△40.1%)で、力強さに欠ける状態が継続。自動車や航空・造船関連の大型受注がなく、29カ月ぶりの400億円割れ。

外需は612.3億円(前月比△7.0% 前年同月比△36.4%)で、欧州や北米は前月から微減にとどまるも、中国で自動車の大型受注の剥落もあり、外需総額は31カ月ぶりの650億円割れ。

米中貿易摩擦により、内外需とも設備投資に対し慎重姿勢が継続。今後も通商問題やイラン情勢、中国経済の回復動向を注視。

6月分内需

427.1億円(前月比△1.9% 前年同月比△32.1%)。

・29カ月ぶりの400億円割れ。

・前月比3カ月連続減少。前年同月比7カ月連続減少。

・米中貿易摩擦問題等もあり、先行き不透明感による慎重姿勢が続く。

(出所:日本工作機械工業会)

6月分外需

612.3億円(前月比△7.0% 前年同月比△36.4%)

・31カ月ぶりの650億円割れ。

・前月比2カ月ぶり減少。前年同月比9カ月連続減少。

・主要3極全て前月比が減少したが、アジア(特に中国)で大きく減少。

(出所:日本工作機械工業会)

ロボット統計受注・生産・出荷実績(2019年4~6月期)

ロボット工業会がまとめた2019年4~6月期のロボット統計受注・生産・出荷実績は次のとおり。業況について 2019年4~6月期は、受注額が対前年同期比16.5%の減少。生産額が同16.7%の減少となった。前四半期から減少幅は抑えられてはおり、底堅く推移しているものの、昨年下期から続く鈍化傾向は長期化している。 国内は前四半期に続き出荷額トータルでは対前年同期比増加を維持。溶接やハンドリング・組立用などが堅調、業種では自動車製造業向けが他業種向けの減少を補う形となっている。 輸出は溶接用が前年同期比45%減と全体を押し下げたほか、他用途向けも軒並み減少。輸出先では米国・中国・欧州向け減少傾向に変化はみられない。 受注・生産・出荷の各状況は以下の通り。受注 ・受注台数(台) : 46,395(前年同期比▲23.4%) 【4四半期連続の減少】 ・受注額(億円) : 1,775(同▲16.5%) 【3四半期連続の減少】生産 ・生産台数(台) : 41,945(前年同期比▲26.6%) 【4四半期連続の減少】 ・生産額(億円) : 1,534(同▲16.7%) 【4四半期連続の減少】出荷 ・総出荷台数(台) : 42,519(前年同期比▲25.1%) 【4四半期連続の減少】 ・総出荷額(億円) : 1,578(同▲16.1%) 【2四半期連続の減少】 ・国内出荷台数(台): 9,810(同▲2.6%) 【9四半期ぶりの減少】 ・国内出荷額(億円): 443(同+2.1%) 【3四半期連続の増加】 ・輸出台数(台) : 32,709(同▲30.0%) 【4四半期連続の減少】 ・輸出額(億円) : 1,136(同▲21.5%) 【4四半期連続の減少】国内出荷内訳■電機機械産業向け ・国内出荷台数(台) : 2,361(前年同期比▲21.3%) 【10四半期ぶりの減少】 ・国内出荷額(億円) : 120(同▲16.7%) 【2四半期ぶりの減少】■自動車産業向け ・国内出荷台数(台) : 4,004(前年同期比+29.0%) 【2四半期ぶりの増加】 ・国内出荷額(億円) : 168(同+29.8%) 【3四半期連続の増加】輸出内訳■電子部品実装用 ・輸出台数(台): 3,096(前年同期比▲20.4%) 【2四半期連続の減少】 ・輸出額(億円): 501(同▲17.0%) 【2四半期連続の減少】■溶接用 ・輸出台数(台): 6,150(前年同期比▲37.8%) 【5四半期連続の減少】 ・輸出額(億円): 136(同▲45.7%) 【5四半期連続の減少】

三菱日立ツールが「東日本三菱日立ツール報告会」を開く

三菱日立ツール(社長=菊池 仁氏)が、去る6月14日、同社成田工場 グローバルソリューションセンター東部ステーションで「東日本三菱日立ツール報告会」を開いた。

2019年度の取り組みについては、「長期的な視点に立ち、設備投資については高水準なものを継続していく。また、その内容についても増産だけではなく、検査の自動化、品質管理への投資、あるいは昨今の労働力不足ということもあり、省人化の観点で設備投資も行っていく。また、機械設備のみならず、根源となっている製造、開発は言うまでもなく、営業サービス体制の充実のためにも人材への投資を計画的に行い、その上で皆さまのお役に立てるような人材を育成していく。」と意欲を示した。また、サービス面の強化のための設備投資として、「2018年度は、成田工場に併設する形でグローバルソリューションセンター東部ステーションを昨年11月から開設した。既に野洲で同様の設備があるので、これで野洲、成田の東西2拠点で金型加工についてソリューションを提供する拠点が整備されたことになる。」と説明をした。

菊池社長によると、グローバルソリューションセンター東部ステーションのコンセプトは、教育の実施であり、金型加工のソリューション発信基地、あるいは研修等の教育の場として活用することと、CAD/CAM、ホルダー等の周辺機器メーカーとのコラボレーションを活性化するという目的があるとのこと。組織面では、金型に特化するとの方針を打ち出し、金型向けの戦略を考え、実行に移すために本年4月に“金型戦略室”を東京に設置している。

製造面については、世界的な同時不況のリーマンショック後に工具需要が急減した理由から2009年に休止した魚津工場を再開・再稼働する。なお、魚津工場は1936年に魚津製作所として稼働した非常に歴史のある工場で、今回、生産能力を短期間に増強するため、再稼働することを決定している。再稼働の予定となる時期は2020年秋頃。これで同社の国内生産工場は、成田、野洲、魚津の3箇所となる。菊池社長は、「タイで一部、小規模に生産しているが、ほとんどの工具は日本でつくっているので、ものづくりの基盤を支える工具メーカーとして高性能かつ高品質なメード・イン・ジャパンにこだわりたい」と述べた。

営業本部概況

19年度については、「国内金型市場を深耕していくということで、これは従来から会社の方針ということで掲げている。特に、経営資源を金型市場に集中配分していく。営業としては要員あるいは組織等、金型市場をにらんだ投入を図っていく。また、国内と海外の連携強化をしていく。特に日系メーカーが海外に進出しているため、国内との連携を取りつつ日系ユーザーとの強化、フォローを特に進めていく。さらに、新製品の早期の市場浸透についても注力する。残念ながら2018年度は既存品の生産、あるいは注残解消に追われ大型新製品が投入できなかったが、今年度は8品種の新製品の投入を予定している。」と説明をした。

小櫻一孝 国内営業部長が、「昨年は旺盛な注文を頂いた。今年度は既に発売済みの2商品を加え、合計8つの新製品を発売予定だ。皆様のお力を拝借し、速やかに市場への浸透を図りたい。」と協力を仰いだ。また、ソリューションセンターの活用について触れ、今年度は4月より2カ月間で成田工場東部ステーション14件71名、野洲工場内西部ステーション67名が来場したと説明をした。

続いて2018年度の販売表彰が行われた。販売実績は標準品と特殊品の累計実績によるもので、今回は特別優秀賞1社、優秀賞5社、敢闘賞8社、躍進賞2社の16社が表彰されたあと、工場見学や実演が行われたあと、場所を移して成田市内のホテル日航成田で懇親会が開かれた。坂井俊司 NaITO社長が乾杯の発声を行い、開宴した。宴もたけなわの頃、散会した。

新会長に石川オーエスジー社長 ~日本機械工具工業会が定時総会および令和元年度生悦住賞並びに新庄(陰徳の士)賞表彰式を開く~

日本機械工具工業会が去る6月12日、都内のアーバンネット大手町ビル東京會舘で第5回定時総会および令和元年度生悦住賞並びに新庄(陰徳の士)賞表彰を開いた。

日本機械工具工業会が去る6月12日、都内のアーバンネット大手町ビル東京會舘で第5回定時総会および令和元年度生悦住賞並びに新庄(陰徳の士)賞表彰を開いた。

定時総会では、平成30年度事業報告並びに同経費収支決算、令和元年度事業計画、同経費収支予算、同各社会費、役員選任、正副会長監事および専務理事について審議が行われ、いずれも承認された。

今期は役員改選期にあたり、新会長に石川則男・オーエスジー社長が選任された。

定時総会の終了をもってあいさつをした牛島 望前会長は、「当工業会の運営に必要なルール・規定類を、理事会の活発なご議論の下、拡充してきた。また、規定の順守や規定に基づく運営を心掛けてきた。事務局の皆さんのご尽力もあり、この2年間で、ルール・規定の制定を含め、業務基盤の整備がおおむね完了したのではないかというふうに思っている。」と振り返ったあと、「この2年間の個人的な感想をだが、総会や理事会、委員会、それから懇親会等の場で、会員の皆さま方と会長としてお話や談笑をさせていただく機会が非常に多くあった。それぞれオーナーであったり、役員、マネージャーと、会社の立場によってさまざまだが、皆様からいろいろな話をお聞きし、勉強をさせて頂いた。個人的にも非常に刺激の多い2年間であった。」と話し、感謝の意を表した。

続けて新会長に就任した石川会長があいさつをした。この中で石川会長は、「当会の発展に尽くすために身の引き締まる思いだが、精いっぱい努力していきたい。」と意欲を示したあと、「超硬工具協会と日本工具工業会が統合により発足した当工業会は、会員数が136社を超え、2018年度の生産金額は5,188億円となり、発足した4年前と比較して、業界は大変順調に発展してきた。牛島前会長には2つの団体間の融和を進めていただき、そして国際化、また当協会の運営の強化ということで、大変なご尽力を頂いた。」とお礼の言葉を述べ、「今後は切削工具、耐摩耗工具、単独ではなく関連団体の皆様と日本の技術の粋を結集して、この日本ブランドがより世界に地位を得られるように、微力ではあるが皆様と一緒に努力したい。次の2年間、皆さま方からご忌憚のない意見を頂戴しながら当会の運営に当たる所存である。」と豊富を述べた。

令和元年度生悦住賞受賞者

◎本田晴彦氏<元、日立ツール(株)>

【功績の概要】平成15(2003年)より、日本工具工業会初代環境委員長として環境委員会の立ち上げに尽力。4年間の任期を勤め、その間、環境賞の創設を主導し、現在の定量的な評価制度を確立するなど、大きな実績を残した。環境賞の表彰制度は人気を終えた翌年平成19年より始まった制度である。(平成19年日立ツール(現三菱日立ツール)退職)

◎松原純二氏<元、(株)アライドマテリアル>

【功績の概要】超硬原材料メーカーの委員として約17年間にわたり旧、超硬工具協会の「関東地区懇」委員を皮切りに、関西、中部の3地区会員懇談会並びに業務委員会に▼。それぞれの地区か委員懇談会、業務委員会活動を通じて、主要原料のタングステン、コバルト等の需給動向について会員企業に的確な情報提供をした。また、タングステン・モリブデン工業会会員の立場から、平成17年年頭から始まるタングステンの急騰にあたっては、商社、現地企業をはじめ各方面から情報入手に奔走した。また、歴代の3地区の担当理事を側面からバックアップするなど長年にわたり協会幹部から地区懇・委員会参加者まで幅広く交友し、協会理念のひとつである全員参加に大きく貢献した。

令和元年度新庄(陰徳の士)賞

・椛沢二三男氏 高周波精密(株)

・佐々木徳栄氏 三洋工具(株)

・井坂宏徳氏 (株)東鋼

・坂口 孝氏 日本新金属(株)

・門 正次氏 (株)光機械製作所

・吉岡建嗣氏 冨士ダイス(株)

「世界の製造業に貢献」

山本誠司副会長(サンアロイ社長)の乾杯の発声で開宴した。宴たけなわの頃、散会した。

工作機械技術振興財団が「第40回工作機械技術振興賞」贈賞式を開く

工作機械技術振興財団(代表理事=鈴木直道氏)が、去る6月17日、東京都内の東海大学校友会館で、「第40回工作機械技術振興賞」の贈賞式を開いた。この賞は、毎年度、工作機械関係の優れた論文に対して表彰する制度。

工作機械技術振興賞、論文賞、奨励賞の審査の経過ならびに内容について、伊東誼審査委員会委員長が報告した。それによると、論文賞は日本機械学会、精密工学会、砥粒加工学会、大韓機械学会、韓国機械学会、ならびに応募した所属機関長の推薦によって6編、奨励賞は8編が表彰された。

森脇俊道 人材育成賞審査委員会委員長が、人材育成賞の審査報告を行い3名が表彰された。

三菱マテリアルの「切削アカデミー」 2019年度下期開催スケジュールを公開

三菱マテリアル 加工事業カンパニー(カンパニープレジデント=中村伸一氏)は、技術者育成を目的とした切削工具メーカーならではの体系的な研修「切削アカデミー」に、より直接ものづくりのノウハウを織り込むべくカリキュラムの見直しを行い、本年度より新しいカリキュラムの提供を開始した。 「切削アカデミー」は、2016年度に開講し2019年度で4年目を迎え、これまでに70回の研修を行い、800名と多くの技術者に利用され、好評を博している。 新カリキュラムでは、加工原理を学ぶ機械加工基礎コースと、旋盤・フライス盤作業ごとの具体的な加工方法を学ぶ、加工形態別コースの『ターニングコース』『ミーリングコース』『ドリリングコース』の構成になる。従来のトラブルシューティングコースを、加工形態ごとのコースに盛り込むことで、技術者育成に一層貢献できるものと同社では考えている。

切削アカデミー2019カリキュラム構成

○導入教育 ・新入社員導入教育向け:初心者コース○一般教育 ・旋盤加工技術者向け:機械加工基礎コース→ターニングコース ・M/C加工技術者向け:機械加工基礎コース→ミーリングコース ・穴加工技術者向け :機械加工基礎コース→ドリリングコース○専門教育 ・びびり振動コース ※「一般教育」は機械加工基礎コースを受講後に、加工形態別コースの『ターニングコース』『ミーリングコース』『ドリリングコース』を組み合わせて受講する。「専門教育」は、いずれかの加工形態別コース修了後に受講する。◎受講対象 切削工具ユーザーおよび機械系学生◎「切削アカデミー」開催スケジュール(2019年10月~2020年3月) ・機械加工基礎コース:[東日本TC]12月5日 [中 部TC]'20年1月16日、2月13日 ・ターニングコース :[中 部TC]12月19日 ・ミーリングコース :[東日本TC]11月21日 [中 部TC]20年1月30日 ・ドリリングコース :[東日本TC]20年2月27日 [中 部TC]20年3月19日 ・びびり振動コース :[中 部TC]10月 3日 ※東日本TC:東日本テクニカルセンター(埼玉県さいたま市) ※中 部TC:中部テクニカルセンター(岐阜県安八郡)

オークマがドイツで販売強化 ~子会社にドイツの販売代理店Hommle CNC Technik GmbH

オークマ(社長=家城 淳氏)のドイツ連結子会社OKUMA Europe GmbH(以下OEG)は、欧州ドイツにおいて顧客に密着した販売とサービスを提供するため、ドイツの販売代理店であるHommle CNC Technik GmbH(以下HCT)を、OKUMA Deutschland GmbH(以下ODG)として、9月1日付けで、OEGの販売子会社にすることを発表した。 オークマではグループ全体の受注、売上げの海外比率を70%とする「グローバル70」を掲げており、成長戦略の一環として、今後5年を目処にドイツでの販売倍増を図っていく方針。