ニュース

「Grinding Technology Japan 2019」が盛況裏に終了

日本初の本格的な研削加工の専門見本市「Grinding Technology Japan 2019」(主催:日本工業出版/フジサンケイビジネスアイ)(特別協賛:切削フォーラム21、特別協力:砥粒加工学会)が、3月20日(水)に盛況裏に終了した。 この展示会は“課題解決型展示会”とも呼ばれ、技能が求められ、課題を抱える研削従事者のための展示会。無料の技術相談会である「研削コンシェルジュ」は、事前にネットの予約が殺到し、当日受付分もほぼ埋まってしまうほど盛況となった。 会場には国内外を代表する研削盤メーカー、工具研削盤メーカー、砥石メーカー、各種周辺機器メーカーが一堂に会し、展示会期間中は天候にも恵まれ、来場者は合計4,988名を数えた。 出展者からは、「来場者が研削の専門家ばかりで話が早く、密度の濃いディスカッションができた」等の意見が寄せられた。 また、今回の併催行事として、手作業でミクロン単位の加工精度をつくり出した技能五輪出場者による「精密組立」(平面検索、やすり掛けによる手仕上げ、組み立て)、さらには切削フォーラム21の主催による、汎用工具研削盤を使用した各種加工(底刃、外周、溝)の技術指導を公開した「工具研削体験会」には、連日立ち見の見学者が押し寄せ、手仕上げによる加工への感心の高さを示した。 また、砥粒学会の全面協力を得て実現したセミナーは、連日満員のセミナーが続く盛況ぶり。主催者は、「多くの課題を抱えているものの、専門展としての特性を生かして、出展者と来場者が密に話会う“課題解決型展示会”が実現できた。」としている。 次回の開催は、2年後の2021年3月2日(火)~4日(木)までの3日間、幕張メッセ4、5ホールで開催される予定。

東京工業大学とコマツ、「コマツ革新技術共創研究所」を設置 ~-先端科学技術と産業現場の知見を結集 機械部品の高機能化へ向け研究を深化~

東京工業大学(学長=益一哉氏 以下、東工大)とコマツ(社長=大橋徹二氏)は、東工大における新しい産学連携プログラム「協働研究拠点」の第1号として「コマツ革新技術共創研究所」(以下、共創研究所)を本年4 月1 日に設置した。東工大すずかけ台キャンパスに325 ㎡の専用スペースを確保して、組織対組織の幅広い分野での連携を進めていく。 東工大とコマツは2015 年に組織的連携協定を締結し、建設機械などの高性能化に欠かせないトライボロジー技術を中心として複数の共同研究を進めてきた。現場のノウハウや経験に依存してきたトライボロジー分野で、東工大の機械・材料・化学各分野の研究者とコマツの研究者による基盤的な研究を進めてきたことで、油圧ポンプの寿命延長など、実際の製品にも活用できる多くの知見を得ている。 今回設置する共創研究所では、これまでのトライボロジー研究をさらに深化させ、また機械要素全体に研究分野を拡げることで、機械部品の高機能化と長寿命化を図る。さらに産業の現場で現出する未解明事象を基盤研究の源泉として、新たな研究分野を生み出していく構想。そのために、共創研究所では東工大・コマツ双方からの人材による企画室を設置し、連携テーマの探索、研究の企画機能を担っていく。 共創研究所の設置により、東工大にとっては学内にない産業現場の課題への接点、コマツにとっては自社が保有しない先端技術の獲得、さらに双方にとっては新たな人材育成の場の形成につながるとしており、今後も東工大とコマツは、取り組みを通じて、先端科学技術と製造業のノウハウを結合して日本の産業競争力の底上げを図っていくとしている。 なお、東工大として共創研究所の設置は最初のケース、コマツの国内大学における研究所の設置は、大阪大学に続き2 校目となる。≪コマツ革新技術共創研究所の概要≫名 称 :国立大学法人東京工業大学 オープンイノベーション機構協働研究拠点 コマツ革新技術共創研究所 場 所 :神奈川県横浜市緑区長津田町4259 東京工業大学すずかけ台キャンパス S1棟 設置期間 :2019年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日 拠 点 長 :大竹 尚登(東京工業大学 教授 科学技術創成研究院副研究院長) 副拠点長 :住谷 明(コマツ 開発本部 材料技術センタ 所長)

タタ日立社の工場が太陽光パネル発電に切り替え、約30%の電力消費量を削減

この取り組みにより、2019 年度からカラグプール工場の電力消費量の約30%にあたる年間約7,000MWh を環境負荷の少ない再生可能エネルギーで賄うことができる。CO2 の削減量は、年間3,500 トン、電力コストは年間で1,470 万インドルピー(約2,300 万円)のコスト低減を見込んでいる。

また、カラグプール工場の事務棟には、LED照明をすでに導入している。従来の蛍光灯照明と比較すると、約年間76MWhの電力量を削減でき、電力コストでは年間約68万インドルピー(約100万円)削減することができる。

タタ日立社では、2018 年3 月より、インド カルナタカ州のオープンアクセス制度を背景にした電力供給契約(Power Purchase Agreement)により、ダルワッド工場の工場敷地外に設置されている太陽光パネルで発電した電気を利用し、ダルワッド工場の電力消費量の約75%にあたる年間7,500MWh を環境負荷の少ない再生可能エネルギーで賄っている。

インドは、経済発展に伴い、電力需要が年平均4.9%のペースで拡大し、2025年までに欧州連合を上回り、中国と米国に次ぐ電力消費大国になることが見込まれているが、現状、慢性的な供給電力の不足により電力供給は不安定な状況だ。そのような状況の下、インド政府は、再生可能エネルギーの導入促進計画として、2022 年までに175GW(太陽光と太陽熱100GW、風力60GW、バイオマス10GW、小水力5GW)の導入目標を掲げている。

第54回機械振興賞募集開始

機械振興協会(会長:釡 和明氏)は、第54 回機械振興賞の募集受付を4月1 日から5 月31 日の期間で実施する。 機械振興賞は、1966 年度に創設された機械振興協会賞が、2003 年度に中堅・中小企業新機械開発賞と統合して発足した新機械会振興賞を、2018 年度に改名したもので、開催回数は機械振興協会賞と新機械振興賞の回数を引き継いだ。機械振興賞は、優秀な研究開発を行い、その成果を実用化することによって、わが国機械産業技術の進歩発展に著しく寄与した企業・大学・研究機関等および研究開発担当者を表彰するもので、2014 年度より小規模事業者を対象とした審査委員長特別賞が設けられ、2019 年度はより多くの企業に受賞の機会を設けるため奨励賞を新設する予定。また、近年注目されているIoT などの新技術や人手不足、ヘルスケア、環境問題などの社会的課題に対応した開発など、幅広い分野についても応募を求める。 募集の概要は以下の通り。 機械振興協会のWebページにも詳細な資料が用意される予定。1.表彰対象 独創性、革新性および経済性に優れた機械産業技術に関わる研究開発およびその成果の実用化により、新製品の製造、製品の品質・性能の改善、または生産の合理化に顕著な業績をあげたと認められる企業等および研究開発担当者(一業績につきおおむね5人程度を限度とし、事情により当該企業等に属さない者も含む。)とする。ただし、当該研究開発は、おおむね過去3年以内に完成したものに限る。2.募集の方法 機械産業に関わる関係団体、地方公共団体、国公立試験研究機関、学会等に募集を依頼し、受賞候補者の推薦を求める。また、受賞候補者による自薦も受け付ける。 受賞候補者の推薦期間は、2019年4月1日(月)から5月31日(金)必着とする。3.表彰の方法 (1) 特に優秀と認められる業績は経済産業大臣賞および中小企業庁長官賞(中小企業のみ)の授与を申請する。機械振興協会会長賞、小規模事業者(中小企業基本法における小規模企業者)を対象とした審査委員長特別賞および奨励賞(予定)に対し、会長名の賞状を贈呈する。 (2) 経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞、機械振興協会会長賞及び審査委員長特別賞を受賞する企業等に対し、記念楯および賞金を贈呈する。賞金の金額は以下の通り。 経済産業大臣賞80万円、中小企業庁長官賞50万円、機械振興協会会長賞30万円、審査委員長特別賞20万円(研究開発担当者が複数である場合も、これらと同額)。4.受賞者発表 2019年12月に発表予定。5.後 援 (予 定) 経済産業省、中小企業庁、中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、東京中小企業投資育成、名古屋中小企業投資育成、大阪中小企業投資育成、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、発明協会、JKA、日本機械工業連合会、日本技術士会、中小企業診断協会、日本経済新聞社、日刊工業新聞社6.問い合わせ先 機械振興協会 技術研究所 産学官連携センター(東久留米) 賞事務局 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町1-1-12 TEL 042-475-1168 FAX 042-474-1980 E-mail:prize@tri.jspmi.or.jp

2019年2月分工作機械受注総額は1,097.4億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2019年2月分の受注実績は以下の通り。

2019年2月分工作機械受注総額は、1,097.4億円(前月比△12.5% 前年同月比△29.3%)となった。内需の主要業種や外需の主要3極が軒並み前月比、前年同月比とも減少し、25カ月ぶりの1,100億円割れ。1,000億円超は28カ月連続。

内需は416.7億円(前月比△10.9% 前年同月比△28.4%)で、先行き不透明感や補助金待ちが引き続き内需を下押し。24カ月ぶりの450億円割れ。

外需は680.7億円(前月比△13.4% 前年同月比△29.8%)で、スポット受注の剥落もあり、主要3極全てで前月比減少。外需総額も3カ月ぶりの前月比減少で25カ月ぶりに700億円割れ。

中国経済の減速等による先行き不透明感により減少傾向が継続。通商問題や世界経済動向の影響を注視。

2月分内需

416.7億円(前月比△10.9% 前年同月比△28.4%)。

・2カ月連続の500億円割れ。24カ月ぶりの450億円割れ。

・前月比5カ月連続減少。前年同月比3カ月連続減少。

・世界景気の先行き不透明感や補助金待ちの影響で全般的に力強さに欠ける。

2月分外需

680.7億円(前月比△13.4% 前年同月比△29.8%)

・25カ月ぶりの700億円割れ。

・前月比3カ月ぶり減少。前年同月比5カ月連続減少。

・主要3極全てで減少も、特にアジア、北米でスポット受注剥落もあり前月比2ケタ減。

JIMTOFで見学した碌々産業のマシンが救世主! NH WATCHが初のオリジナル腕時計を発表

「20年ほど前は日本で腕時計をつくることは難しかった。スイスでつくろうかな、と思ったのですが、スイスでつくるにはフランス語ができないと難しい。移住してもコストがかかる等で、様々な手を探ってみたが思うようにいかなかった。最近になって日本でも若い時計師が増加し、一緒に組んだらできるかもしれないと思いプロジェクトを始めたのは5年前。日本で時計をつくることに決めました。」と飛田氏。

コンセプトについて、「私は昔の時計が好きで、決して近代的なモダンな時計をつくりたいわけではなく、ヴィンテージのスタイルを求めた。ヴィンテージの時計はあまり大きくなく、35mm以下が多いのですが、個人的にはもう少し大きいほうが良い。そこで37mmの時計をつくろうと思った。」と話す。

そこで「バルジュの7750をベースにつくったらうまくいく。」と思い付いた飛田氏だが、どうも巻き切れたときの感覚が、ジャー、ジャー、ジャーとして好きになれなかった。「昔の懐中時計のようなカリカリッとした巻き味にしたくて、7750のベースプレートとリンテンスだけを残して、メインブリッジ、バランスブリッジと一番大きいコハゼ回りを再設計した。これでクリスプ感のある巻き心地の良い時計ができたんです。」と妥協のない機械へのこだわりを見せてくれた。

JIMTOFでみた碌々産業のマシン

この難削材を超微細かつ美しく加工するためのノウハウを持っていた碌々産業との出逢いは、渡りに船だったようだ。

「海藤社長の情熱を知り、意気投合しました。碌々さんと一緒だったら、既存のケースメーカーやサプライヤーではできないものができるかもしれない。」

この日は時計を専門媒体の記者やライターが多く集まっており、「奇蹟を目の前に再現化されている。その日に立ち会わせていただいた。」との声があがっていたのが印象的だった。

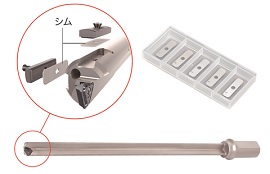

タンガロイが刃先交換式ガンドリル 「DeepTri-Drill」クロス穴仕様拡充、「DeepTri-Drill」径調整用シムセットを新発売

タンガロイ(社長=木下 聡氏)は、このほど、刃先交換式ガンドリル「DeepTri-Drill」のクロス穴仕様と、「DeepTri-Drill」径調整用シムセットを新発売した。

刃先交換式ガンドリル「DeepTri-Drill」のクロス穴仕様を拡充

深穴加工は加工難易度が高く、多くの加工現場でボトルネックになっている。特に金型加工で行われる冷却穴のクロス穴加工はトラブルが多く、加工現場で問題工程の1つになっている。この課題に対してタンガロイでは、DeepTri-Drillクロス穴仕様を標準在庫化した。

深穴加工は加工難易度が高く、多くの加工現場でボトルネックになっている。特に金型加工で行われる冷却穴のクロス穴加工はトラブルが多く、加工現場で問題工程の1つになっている。この課題に対してタンガロイでは、DeepTri-Drillクロス穴仕様を標準在庫化した。

DeepTri-Drillクロス穴仕様は、2つのガイドパッドを長手方向に配置することで、ガイドパッドの有効長を延長し、飛び穴加工に置いても確実にドリルをサポートする仕様になっている。これにより、従来工具では加工が難しかったクロス穴加工においても、安定性の高い加工が可能になった。

DeepTri-Drillは加工の安定性を保った上での高能率加工と、インサート交換式による管理の容易性を提供する。クロス穴仕様の拡充により、従来では対応できなかった加工形態にも対応可能になり、より多くの深穴加工の生産性向上・コスト削減に大きく貢献する。

■主な特長

① 長手方向2連のガイドパッド配置によりクロス穴加工で抜群の信頼性を実現

② BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現

③ ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能

④ 最適なブレーカ形状により抜群の切りくず処理性を発揮し、安定した切りくず排出を実現

⑤ 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減

⑥ M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定

■主な型番と標準価格(税別)

●ボディ

・MCTRCH15.00XM25-25:129,600円

・TRLGCH15.00X1650-U04:134,600円

(全アイテム:38形番)

刃先交換式ガンドリル「DeepTri-Drill」径調整用シムセット

深穴加工では、要求される加工穴径がさまざまで、DeepTri-Drill標準工具径のみでは対応が困難であったが、この課題に対してタンガロイでは、DeepTri-Drill径調整用シムセットを標準在庫化した。

深穴加工では、要求される加工穴径がさまざまで、DeepTri-Drill標準工具径のみでは対応が困難であったが、この課題に対してタンガロイでは、DeepTri-Drill径調整用シムセットを標準在庫化した。

ガイドパッドとドリルボディとの間にシムを装着することで、簡単に工具径を微調整することができる。

DeepTri-Drill径調整用シムセットは、容易な工具径の微調整による多様な穴径の深穴を提供する。これにより、多くの深穴加工の生産性向上・コスト削減に大きく貢献する。

■主な特長

① ガイドパッドとドリルボディの間にシムを装着し、簡単な工具径調整を実現

② 工具径調整範囲:+0.01~+0.1mm

③ シム厚み0.01、0.02、0.03、0.04、0.05mm各1枚、2サイズを設定

■主な型番と標準価格(税別)

●シムセット

・SHIMSET-GP05:30,150円

・SHIMSET-GP06:30,150円

(全アイテム:2型番 セット販売のみ)

岡本工作機械製作所が世界戦略文字レス対話ソフト&3次元機上測定装置搭載CNC超精密平面研削盤「UPG-CALiシリーズ」の発売を開始

岡本工作機械製作所(社長=石井常路氏)が、このほど新たに、静圧スライド摺動面とリニアモータ駆動方式を採用したCNC超精密平面研削盤「UPG-CALiシリーズ」をラインナップに追加した。UPG-CALiシリーズとは、Ultra Precision Surface Grinderを表しており、左右・前後軸に静圧スライドとリニアモータ駆動方式の組合せを採用することで、摺動面非接触且つ正確な位置決めを可能とする超精密平面研削盤。世界戦略の文字レス対話ソフトの採用で、今後増える国内外生産現場のグローバル化へ対応。さらに新開発された3次元機上測定ソフトによって、研削盤を測定装置として利用できるようにしている。

岡本工作機械製作所(社長=石井常路氏)が、このほど新たに、静圧スライド摺動面とリニアモータ駆動方式を採用したCNC超精密平面研削盤「UPG-CALiシリーズ」をラインナップに追加した。UPG-CALiシリーズとは、Ultra Precision Surface Grinderを表しており、左右・前後軸に静圧スライドとリニアモータ駆動方式の組合せを採用することで、摺動面非接触且つ正確な位置決めを可能とする超精密平面研削盤。世界戦略の文字レス対話ソフトの採用で、今後増える国内外生産現場のグローバル化へ対応。さらに新開発された3次元機上測定ソフトによって、研削盤を測定装置として利用できるようにしている。

同社では、「世界規模で増加する金型部品・順送金型プレート・電気自動車部品・工作機器・航空/宇宙産業の超精密加工に対応するべく非接触摺動面を採用し、今後日本国内での外国人労働者増加も視野に入れた文字レス対話ソフトの導入や、研削盤を測定器として使用するという新たなテーマを兼ね揃えた期待の新商品になる」とコメント。

また業界初の『5軸研削CAM』を開発することによって、5軸研削という新領域を開拓するテーマも兼ね揃えている。

同社商品ラインナップにおける精度上位機種を想定しており、販売開始は、2019年4月1日を予定している。超精密分野の製造業ユーザー向けに年間6~10台以上の受注を見込んでいる。

特長

① 加工内容でセレクトする研削盤

各軸ブロックセレクト方式(摺動面・駆動・スピンドルの方式を選択可能)採用と部品共通化による量産化の成功によって、顧客の加工内容に最適な方式の研削盤選定を適応価格帯。

② 超精密の位置決め精度の左右・前後リニアモータ駆動方式

NC 数値制御による首振りドレス装置、ワークインデックス装置、といし軸旋回、マルチポジション研削等、多彩な研削に対応を行うため、超精密の位置決めを可能とするリニアモータ駆動方式を左右・前後軸共に採用。(上下軸オプション対応)

③ 研削専用5 軸CAM による複雑形状加工

新開発の研削専用の5 軸CAM に対応。NC プログラミングや専門知識を必要としない画期的なCAM システムの開発により、複雑形状研削までをさらに簡易にする。

④ 3 次元機上測定装置

新たに開発された3 次元機上測定ソフトは、研削盤を高精度測定装置としても活用できるようにした。研削後の測定だけではなく補正研削にも対応しており、研削の複合化と自動化を提供。

⑤ 世界戦略文字レス対話ソフト

今後増える国内外における生産現場のグローバル化を視野に、どの国の人でも直感的に文字を介さず、超精密の研削を行える文字レス対話ソフトを搭載した。

三菱マテリアルが高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ“WJXシリーズ”アーバタイプにサイズを追加発売

三菱マテリアル 加工事業カンパニー(カンパニープレジデント=中村伸一氏)が、このほど、高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ“WJXシリーズ”のアーバタイプに最大切削径Φ50mm、Φ52mmを追加し、販売を開始した。

三菱マテリアル 加工事業カンパニー(カンパニープレジデント=中村伸一氏)が、このほど、高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ“WJXシリーズ”のアーバタイプに最大切削径Φ50mm、Φ52mmを追加し、販売を開始した。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ“WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタで、今回、アーバタイプに最大切削径Φ50mm、Φ52mmを追加し、小径化による主軸負荷の低減や、使用領域の拡大を図る。

特長

① 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。

② 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。

③ ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。

④ インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。

⑤ インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。

価格(税抜)

・WJX14-050A03AR:60,500円

・WJX14-050A04AR:69,300円

・WJX14R05003BA:60,500円

・WJX14R05004BA:69,300円

・WJX14-052A04AR:69,300円

【お知らせ】ジェイテクトが「IoT/M2M展(春)」へ出展

ジェイテクト(社長=安形哲夫氏)が、4月10日(水)~12日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「IoT/M2M展(春)」 へ出展する。 今回のブースでは、「人が主役のスマートファクトリー」をテーマとして、IoE(Internet of Everything)を実現するための商品を紹介する。注目は、JTEKT-SignalHopの機能をさらに充実させた新モデルを初公開すること。

出展内容

◆進化したIoEソリューション ●JTEKT-SignalHopの新モデルを発表 ―――簡単に始められる生産現場のIoE化 従来品より機能をさらに充実 <主な追加機能> ・従来の表示灯3段から1~4段まで検知(より幅広く稼働・異常情報の見える化が可能に) ・表示灯の情報に加え、光電センサー・近接センサーなどのセンサー類を仕様に追加 (稼働・異常情報に加えて、生産数や動作数など幅広い情報収集が可能に) ●スキルアップNAVI … 人や組織の成長を実現するためのアプリケーション ●充実したオプションで困りごとの解決を支援◆商品の活用例を実演 生産ラインの模型を示しながら、実際の活用イメージを紹介