ニュース

国内最大級の工作機械見本市「メカトロテックジャパン(MECT)2023」がいよいよ開催!

ニュースダイジェスト社(社長=樋口八郎氏)と愛知県機械工具商協同組合(理事長=水谷隆彦氏)は、10月18日(水)~21日(土)の4日間、名古屋市港区のポートメッセなごやで「FEEL IT! 工作機械の迫力をさあ、会場で」をテーマに「メカトロテックジャパン(MECT)2023」を開催する。これに先立ち、9月26日に会見を開いた。

今回の会場は、ポートメッセなごやで新設された新第1展示館を含む全展示館を利用しての開催となる。世界25カ国・地域から製品が一堂に会され、今回の出展社数は492社・団体(前回426社・団体)で、そのうち64社が初出展となる。展示規模は2,103小間(同1,795小間)で、国内にて今年開催される工作機械見本市としては最大規模となる。

また、1年以内に発表された1,069点の新製品が展示される予定。

毎回、世界最先端の技術の実演展示に挑戦するコンセプトゾーン(主催者企画展示)では、「驚きのスゴ技 加工のヒントがここに」をテーマに、門外不出の加工技術の一端を会場で披露する。これらの実演を通じて技術ニーズに応えるためのヒントを提示するとともに今後の加工の可能性に迫る。また主催者企画のセミナーでは、トヨタ自動車や日産自動車、ボーイングジャパン、IHI、川崎重工業、ヤマハ発動機と各分野に精通した6人の講師が「自動車」、「航空機」、「自動化」をテーマにものづくりの現状とこれからについて講演する。

ニュースダイジェスト社の樋口社長は、「今回は過去最大規模の出展社数ならびに小間数の展示会になりました。このイベントが地域経済の発展並びに工作機械関連事業の発展に寄与したいと思っている。」と意気込みを示した。

サンドビック・コロマントが新ブランド・アイデンティティを発表

サンドビック・コロマント(本社:スウェーデン-サンドビケン、社長=ヘレン・ブロムクヴィスト氏)はこのほど、イノベーションと持続可能な進歩へのコミットメントを反映した新しいブランド・アイデンティティを発表した。

新しいアイデンティティには、「マニュファクチャリング・ウェルネス」という考え方が組み込まれており、周囲にポジティブな影響を与える、強靭で成長し続ける持続可能な製造業者を形成する価値を強調している。

同社は、変化し続ける業界の状況を認識し、近年、応用知識と最先端の能力を重視して、戦略的に事業を変革しており、日々エンジニアリングと問題解決への情熱を共有し、顧客や

パートナーと団結してイノベーションと改善を追求している。このコラボレーションから発想を得て、新しいブランド・アイデンティティへの模索が始まった。

ヘレン社長は、「当社では、成功とはビジネスの業績だけでなく、地域社会や世界全体に与えるポジティブな影響力で測られると確信している。それを真に捉え、当社の価値観と志の本質を表現するアイデンティティを私たちは求めていた。マニュファクチャリング・ウェルネスは、強靭で成長する企業と持続可能性が両立する未来へと導く羅針盤の役割を果たす。このアプローチを採用することで、サンドビック・コロマントは健全なものづくりの習慣の環境を育成し、持続可能なビジネスの発展を促進することを目指している」とコメントしている。

同社では、ビジネス・パートナーに健全なものづくりの習慣と持続可能なビジネスの創造に必要な知識と高度な技術を提供することで、比類のないサポートを提供しており、

マニュファクチャリング・ウェルネスには、自社の事業の成功を重視するだけでなく、人々や社会にも積極的に貢献する、堅実で成功した製造業の精神が込められている。

なお、ウェブサイト、ニュースレター、オフィス、サンドビック・コロマント・センターなどにおけるアイデンティティは、順次新しいものに更新していく予定。

DMG森精機 高い静的・動的・空間精度を実現! ~DMG MORI 史上最高の5 軸制御横形マシニングセンタ「INH 63/INH 80」を開発~

DMG森精機は、このほど、安定した精度と高い生産性によりサステナブルな生産を実現する高精度5軸制御横形マシニングセンタ「INH 63 / INH 80」を開発したと発表した。同社は2006年から2016年まで、スイスDIXI MACHINES社の経営にかかわっており、同社の製品は20 世紀の世界最高峰の精度を誇る機械といわれ、INHはそこで培った技術DMG MORIドイツで長年にわたり培ってきた5軸加工のノウハウと最新技術、日本の主要要素の内製化による高信頼性を集結している。

DMG森精機では、高精度・生産性向上への対応とサステナブルな社会の実現に貢献するためにマシニング・トランスフォーメーション(MX)を提案している。MXとはデジタル・トランスフォーメーション(DX)を使って、工程集約・自動化し、最終的にグリーン・トランスフォーメーション(GX)を実現することを指す。

今回開発した「INH63 / INH 80」は、Precision(高精度)、Productivity(生産性)、Flexibility(柔軟性)の3つを特長とした同社独自の技術を備え、顧客のMXを実現する。徹底的に熱変位対策を行うことで機械の姿勢変化を抑制し、内製リニアガイド・Smart SCALEを全軸に標準搭載することで高い静的精度を実現している。さらに、全軸にツインボールねじを採用し、スラントコラム構造と組み合わせることで、振動抑制と機械剛性の向上を実現した。

また、欧州で標準となっている400V仕様により重切削加工から高速加工まで対応する高剛性主軸powerMASTERを搭載し、工程集約をサポートする。

既存設備の横形マシニングセンタを活かしながらINHと組み合わせた自動化システムの構築が可能であり、幅広いワークを1つの自動化システムで生産可能。最大363本の工具が収納可能な大容量マガジンや最大4000本対応の自動化システムCTS、新開発の省エネ・省スペースの立型大容量クーラントタンクzero-sludgeCOOLANT proにより、長時間の連続・無人稼働を可能にする。

また、直感的な操作が可能な新操作盤ERGO line X with CELOS Xを搭載し、複雑な加工を簡単なガイダンス入力により短時間で実現可能なテクノロジーサイクルや、CAD/ CAMと機械の確実なブリッジを実現するCELOS DYNAMIC postにより生産のDXを実現する。

動画 ↓

https://www.dmgmori.co.jp/movie_library/movie/id=6780

カタログ↓

https://www.dmgmori.co.jp/download/catalog/detail/id=6811

イスカルジャパン ファーストクラスディーラー対象の研修会を開催

イスカルジャパン(代表=岡田一成氏)は、9月8日(金)、神戸テクニカルセンター(神戸市中央区)で、ファーストクラスディーラー(略称:FCD)認定店(全国の販売上位特約店)と関係代理店を対象に、同社が推進する営業手法の理解・習得を目的とした研修会を開催した。今回は、本年3月以来2回目の開催で、FCD認定店各社からの要望を受け、前回とは異なる営業責任者クラスを招いて開催された。

流通重視の販売戦略を掲げる同社は、2023年1月よりFCD会を発足。FCD各社と同社間において信頼と相互利益の趣旨に沿った高いレベルでの「製販パートナーシップ」構築を目指している。

名古屋支店 和氣支店長は冒頭のあいさつで、「当社の経営理念は、国内産業発展に寄与すること。そのためには、激化する競争社会において、製造現場での真の原価低減(コストダウン)を具体的に提案していく事が必要だ。今回の研修会でも、コストダウン提案の手段と方法を習得すると同時に、ユーザーに対しての提案目標設定まで落とし込む。そしてこれらを実践していく事が重要である。」と語った。

前回同様、研修前半は座学を実施。製造現場での原価低減を目的とする営業アプローチについて理解を深めた。後半は実践形式(グループワーク)で同社の全担当営業もともに、加工工程における原価低減の具体的提案等の課題に取り組んだ。その後、グループワークで取り上げた工具を用いて、大幅な加工改善に導く工具や工程集約に繋がる特殊品による複合加工を含めたデモ加工を行った。

研修後はホテルへ会場を移し、懇親会を開催した。研修を活かした営業戦略など多くを語り合い、製造現場の生産性向上に取り組むパートナーとして、より一層親睦を深めた。

アマダ 仕事と育児の両立に高い水準で取り組む企業として評価 「くるみん認定」を取得

アマダ(社長=山梨貴昭氏)は、このほど、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を取得した。

「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした企業が認定される制度。アマダはこれまで、次世代育成手当の支給、短時間勤務制度の利用期間延長、子育てに関する独自の休暇制度等により、次世代育成支援を推進してきた。

その一方で、社会的な情勢と同様に、男性社員の育児休業取得率の低さが課題となっていたが、男性の積極的な育児休業取得に向けた行動計画を策定し、実行。育休取得者本人への制度認知のみならず、管理職に向けた研修を行い、育児休業を受け入れやすい風土づくりを行った結果、男性育児休業取得率56%と、目標20%に対し大きく上回ることができた。

これにより、子育てサポート企業の証である「くるみん認定」取得に至った。同社では、経営理念の一つとして「創造と挑戦を実践する人づくり」を掲げており、そのためには異なる背景をもつ社員がお互いを尊重し合い、能力を最大限発揮できるような人材育成と環境 づくりが大切と考えている。その実現に向けた重要課題の一つとして「働きがいのある職場づくり」を定め、社員が心身共に安全・健康に働けるよう、今後も次世代育成支援制度の拡充を進めていく方針。

芝浦機械 超大型全電動式射出成形機「EC3000SXⅢ」をラインアップに追加 ~EC-SXⅢシリーズ 最上位クラスを市場投入~

芝浦機械がこのほど全電動式射出成形機EC-SXⅢシリーズに超大型クラス3000tonを新たに投入したと発表した。これにより小型50tonから超大型3000tonまでのラインアップが完成した。

現在、自動車のEVシフトの流れが加速しているが、「EC3000SXⅢ」は車体軽量化に伴う大型樹脂部品の需要拡大に対応する。また、「EC3000SXⅢ」のハイサイクル成形、省エネ性能は顧客のLCA(LCA=Life Cycle Assessment)向上にも貢献する。

特長

(1)業界最高のドライサイクルタイム(金型に優しく、速い型締Solid Clamp搭載)

「EC-SXⅢ」で好評を博している高剛性トグル機構(Solid Clamp)は金型に均一な型締力を伝え、低い型締力で効率よく成形品のバリを抑制する。移動ダイプレートのリニアガイド支持は、摺動抵抗の低減と直進精度の長期維持を実現する。これに同社独自のダイナミック加減速制御によるサーボモータ駆動を組み合わせることで、高速化と高精度を両立している。

(2)段取時間の大幅短縮(高速型厚調整仕様)

多品種少量生産では頻繁に金型を交換する必要があるが、型厚の異なる金型に交換する際、トグル式型締装置の構造上、型厚調整時間が長くなる弱点があったが、「EC3000SXⅢ」では、型厚調整機構の弱点克服に挑戦した。リンクハウジングのリニアガイド支持とサーボモータ駆動で型厚調整時の移動速度を5倍速化し、段取工程の無駄時間を大幅に短縮した。

(3)高可塑化能力・高混練のESBスクリュー

自動車のバンパーやインパネ材として広く使用されているオレフィン系樹脂に対応する高可塑化能力・高混練のESBスクリューを新開発した。ハイサイクル成形においても安定した樹脂溶融状態を実現できる。また、色ムラ対策が必要なマスターバッチ着色においても、新開発の高分散エレメント(クロスリング)を組み合わせることで、良好な色分散性能を実現した。

なお、同機は、10月31日(火)から11月2日(木)まで同社沼津工場、御殿場工場で開催される『第18回芝浦機械グループソリューションフェア2023』にて、沼津工場Hall 4第一テクニカルセンターブース内でバーチャル展示を予定している。

DMG森精機 伊賀市に「DMG MORIアリーナ」オープン

DMG森精機(社長=森 雅彦氏)が9月30日に三重県伊賀市に「DMG MORIアリーナ」を開所するに先立ち、9月13日にオープンセレモニーを開いた。この日はプロフリークライマーの野口啓代氏の解説のもと、スポーツクライマーの楢﨑智亜氏のクライミング実演が行われた。

森社長は日頃の感謝の意を表したあと、「この施設は、健康づくりやスポーツ振興を図るとともに、地域の皆様の交流拠点として機能する屋内体育施設。三重県が所有していた〝ゆめドームうえの〟を2022年4月に取得し、改修工事を実施して、このたび開所の運びとなった。」と概要を説明した。

来賓の三重県、伊賀市関係者からあいさつのあとテープカットが行われた。

DMG MORIアリーナは、1,600人の観客を収容できる第一競技場、第二競技場、トレーニング室、および会議室を備えており、今回、新たに国内最大規模の設備を整えたスポーツクライミング施設に加えて、アスレチック施設、ダンススタジオ、カフェテリアが併設された。

また、地域の防災と安全に寄与する施設として、伊賀市の広域指定避難所にもなっている。スポーツクライミング施設は、リード・ボルダー・スピードの3種の壁が屋内に常設された国内唯一のアリーナとして注目を集めており、第一競技場においてはリードクライミングの国際大会の開催も可能。キッズアスレチックでは、3~6 歳児が遊びながらボルダーを体験できる。

今後は、各種スポーツ大会やイベント(バレーボール、卓球、新体操、ボッチャ、ボルダー等)の実施を予定しているほか、今後国際大会を誘致する。

同社はこれまでも、伊賀事業所周辺の耕作放棄地を利用したワイン用葡萄の栽培や桜の植樹、街灯の設置など、景観づくりや地域活性化に注力していたが、今回、DMG MORI アリーナを通じて、地域の健康増進、競技者の技術向上に寄与する方針。

DMG MORIアリーナ概要

住 所:三重県伊賀市ゆめが丘1 丁目1-3

開館時間:9:00~22:00(休館日12/29~1/3を除く)

URL:https://www.dmgmoriarena.com/

施設概要 :

〈第一競技場〉

・競技部分面積 1,750㎡(50m×35m)

・2階観客席 1,100席

・1階引出観客席 500席

・その他 リードクライミングウォール、ステージ、会議室、更衣室 等

〈第二競技場〉

・競技部分面積 180㎡(30m×6m)

・2 階観客席 200人の観客スペース

・その他 ボルダー、スピードクライミングウォール、ダンススタジオ、トレーニングルーム、キッズアスレチック、更衣室 等

タンガロイ 新内径溝入れ工具シリーズ「TungShortCut」発売!

タンガロイは、このほど新開発の短尺仕様インサートを採用した新しい内径溝入れ工具「TungShortCut」(タング・ショート・カット)シリーズを発売した。

同シリーズは、2コーナタイプで全長がわずか9mmの短尺仕様インサートを採用した内径溝入れ用工具。インサートには、低抵抗で切れ味の良い溝入れ加工用DGS-S形と、倣い加工での切りくず処理性に優れたフルRタイプのDTR-S形の二種類をラインアップし、どちらのインサートも溝幅CW=2mmと3mmを設定している。

インサート材種には、汎用性の高い最新AH7025を採用し、幅広い被削材で安定したインサート寿命を発揮する。小型化により、従来のインサートに比べて超硬合金の使用量を75%削減し、環境負荷低減にも貢献する。

最小加工径DMIN=12mmを実現した一体型内径溝入れホルダは、インサート背面から切削油を直接切れ刃へ供給可能な内部給油式を採用し、インサート寿命の延長や切りくず排出性の向上が可能。同時に、深穴でもびびりを抑制する防振機能付きのヘッド交換式内径加工用工具「BoreMeister」(ボア・マイスター)用ヘッドもラインアップする。

■主な形番、標準価格(税抜)

・DGS2S-010 AH7025:2,430円

・DTR3S-150 AH7025:2,330円

・CTIR10S2T03-D120:26,700円

・S32-CTIRS3T07D400-H:31,100円

【告知】「第18回芝浦機械グループソリューションフェア2023」を開催 ~10月31日から11月2日まで~

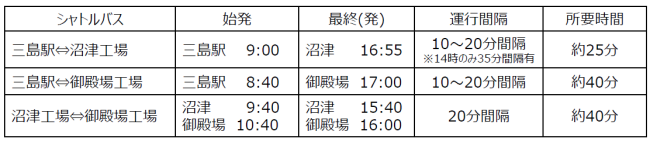

芝浦機械が「第18回芝浦機械グループソリューションフェア2023」を10月31日(火)~11月2日(木)の3日間、同社沼津工場および御殿場工場で開催する。

4年ぶりの開催となる今回は、サステナビリティ(地蔵可能性)、サーキュラーエコノミー(循環経済)、デジタル化がキーワード。コンセプトは、「先進技術で繋ぐ循環型社会の実現を目指して」。

製品カンパニー別の主な提案は以下のとおり。[( )内は会場]

■R&Dセンター(Hall1 2F)

・デジタル化、ものづくりラボの提案

■制御機械カンパニー(Hall2)

・ロボットによる自動化。サーボ技術の提案

■工作機械カンパニー〈超精密加工機〉(Hall3)

・超精密・高精度加工機による新たな分野への参入

■成形機カンパニー〈射出成形機、押出成形機〉(Hall4)

・リサイクル材の有効活用、樹脂使用量削減の提案

■成形機カンパニー〈押出成形機〉(Hall6)

・シート製造装置の自動化、予防保全のデジタル化の提案

■成形機カンパニー〈押出成形機〉(Hall7&8)

・Hall7:リチウムイオン電池向けセパレータフィルム製造装置 フルライン提案

・Hall 8:二軸混練押出機を用いたアップサイクルコンパウンドの紹介

■工作機械カンパニー〈工作機械〉(Hall9 御殿場工場)

■成形機カンパニー〈ダイカストマシン〉(Hall9 御殿場工場)

・同社技術でアルミ大物部品へ対応【金型・鋳造・FSW】

概要

期間:2023年10月31日(火)~11月2日(木)

時間:9:15~16:30(沼津工場、御殿場工場は同じ時間での開催)

会場:芝浦機械(株) 沼津工場および御殿場工場

【沼津工場】静岡県沼津市大岡2068-3

【御殿場工場】静岡県御殿場市駒門1-120

*東海道新幹線三島駅北口より無料シャトルバスにて沼津工場および御殿場工場まで送迎あり。

2023年8月分工作機械受注総額は1195.5億円

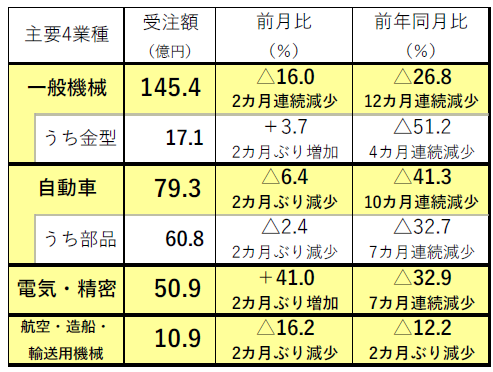

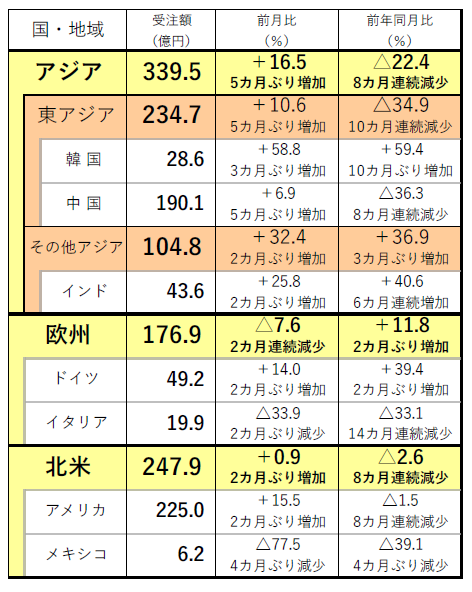

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2023年8月分の受注実績は以下の通り。

2023年8月分工作機械受注総額は、1147.6億円(前月比+0.4% 前年同月比△17.6%)となった。受注総額は、外需で前月から増加したものの、内需で減少し、2カ月連続の1,200億円割れ。1,000億円超は31カ月連続。調整局面が継続。

内需は357.2億円(前月比△9.3% 前年同月比△31.0%)で、2カ月連続の400億円割れ。電気・精密で増加が見られたものの、調整局面が続く中、季節要因もあり本年最低額。

外需は790.4億円(前月比+5.5% 前年同月比△9.7%)で、前月比が5カ月ぶり増加も、2カ月連続の800億円割れ。夏期休暇等で欧州は減少も、中国をはじめアジア、米国で前月比増加。

8月の受注は内外需とも調整局面が続く。今後の持ち直しの時期等について内外経済動向を注視。

8月分内需

357.2億円(前月比△9.3% 前年同月比△31.0%)。

・2カ月連続の400億円割れ。

・前月比2カ月連続減少。前年同月比12カ月連続減少。

・内需は調整局面の中、季節要因や補助金効果の剥落もあって本年最低額。

(出所:日本工作機械工業会)

8月分外需

790.4億円(前月比+5.5% 前年同月比△9.7%)

・2カ月連続の800億円割れ。

・前月比5カ月ぶり増加。前年同月比8カ月連続減少。

・欧米は夏期休暇の影響により前月比減少も、中国はじめアジアが増加。

(出所:日本工作機械工業会)