ニュース

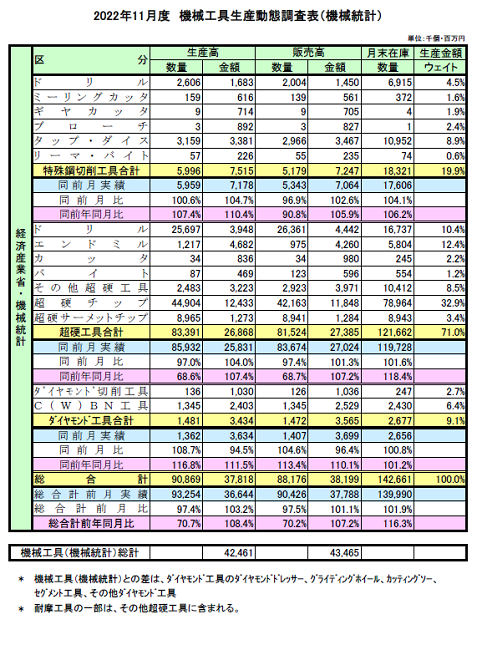

2022年12月分 機械工具生産額まとまる 日本機械工具工業会

日本機械工具工業会がこのほどまとめた2022年12月分の機械工具生産額は次のとおり。〈( )内は対前年比〉。

■生産額

切削工具 364億円(103%)、耐摩耗工具 32.2億円(104%)、総合計 402.8億円(103%)。

■ドリル生産額

特殊鋼工具 16億円(119%)、超硬工具 38.8億円(106%)、ダイヤ・CBN 1.2億円(138%)、総合計 56.1億円(110%)。

■エンドミル生産額

特殊鋼工具 4.5億円(112%)、超硬工具 38.6億円(105%)、ダイヤ・CBN 1.2億円(119%)、総合計 44.3億円(106%)。

■カッタ生産額

特殊鋼工具 0.9億円(140%)、超硬工具 5.2億円(99%)、ダイヤ・CBN 0.3億円(73%)、総合計 6.4億円(102%)。

■ギヤカッタ生産額

総合計 7.4億円(111%)。

■ブローチ生産額

総合計 7.2億円(91%)。

■ねじ加工工具生産額

特殊鋼工具 32.4億円(113%)、超硬工具 3.3億円(108%)、総合計 35.8億円(113%)。

■バイト生産額

特殊鋼工具 0.4億円(132%)、超硬工具 8.7億円(90%)、総合計 9.1億円(91%)。

■リーマ生産額

特殊鋼工具 1.4億円(118%)、超硬工具 2.6億円(105%)、総合計 4億円(109%)。

■鋸刃カッタ生産額

特殊鋼工具 1.4億円(116%)、超硬工具 0.5億円(72%)、総合計 1.9億円(100%)。

■インサート生産額

超硬工具 143.3億円(100%)、ダイヤ・CBN 18.6億円(100%)、総合計 162億円(100%)。

■ボディ関係生産額

総合計 16.8億円(105%)。

■超硬合金生産額

切削用 139.7億円(98%)、耐摩耐触用 14.7億円(97%)、総合計 156.1億円(97%)。

2022年10~12月期および年間ロボット統計受注・生産・出荷実績

ロボット工業会がまとめた2022年10~12月期および年間ロボット統計の受注・生産・出荷実績は次のとおり。

●業況について

2022年10~12月期は、受注額は対前年同期比4.3%の減少、生産額は同3.4%の増加となった。出荷実績をみると、国内向けは半導体用などの好調さが継続してみられたものの、自動車製造業向けを中心に減少となった。輸出は実装用や中国向けで引き続き減少がみられたものの、トータルでは増加となった。国内向けと輸出を合わせた総出荷は、前四半期を上回り、台数、金額ともに四半期で過去最高を記録した。

2022年年間としては、受注額が対前年比1.6%の増加、生産額は同5.6%の増加と、ともに前年を上回り、受注、生産、総出荷実績(金額、台数)それぞれで過去最高を記録した。

新型コロナウイルス感染症や地政学的緊張などの各種リスクにさらされる中においても、ロボット需要は回復、そして広がりをみせた。しかしながら、その勢いは特に年末にかけて減速傾向を見せており、今後の動向には引き続き注視する必要がある。

会員と非会員を含めた年間実績1は、受注額は対前年比2.9%増の約1兆1,100億円、生産額は同5.5%増の約9,910億円を見込む。

受注・生産・出荷の各状況は以下の通り。

受注

・受注台数(台) : 60,631(前年同期比△11.2%) 【9四半期ぶりの減少】

・受注額(億円) : 2,210(同△4.3%) 【2四半期ぶりの減少】

年間

・受注台数(台) : 271,578(前年同期比+0.1%) 【3年連続の増加】

・受注額(億円) : 9,558(同+1.6%) 【3年連続の増加】

生産

・生産台数(台) : 63,853(前年同期比+4.0%) 【9四半期連続の増加】

・生産額(億円) : 8,792(同+5.6%) 【9四半期連続の増加】

年間

・生産台数(台) : 254,975(前年同期比+7.8%) 【3年連続の増加】

・生産額(億円) : 8,792(同+5.6%) 【3年連続の増加】

出荷

・総出荷台数(台) : 64,417(前年同期比+4.9%) 【9四半期連続の増加】

・総出荷額(億円) : 2,275(同+5.5%) 【9四半期連続の増加】

―国内出荷台数(台): 11,246(同+8.0%) 【7四半期連続の増加】

―国内出荷額(億円): 464(同△6.2%) 【7四半期連続の減少】

―輸出台数(台) : 53,171(同+4.3%) 【9四半期連続の増加】

―輸出額(億円) : 1,811(同+9.0%) 【9四半期連続の増加】

年間

・総出荷台数(台) : 255,730(前年同期比+7.4%) 【3年連続の増加】

・総出荷額(億円) : 8,933(同+6.3%) 【2年連続の増加】

―国内出荷台数(台): 43,183(同+7.1%) 【2年連続の増加】

―国内出荷額(億円): 1,894(同+2.1%) 【2年連続の増加】

―輸出台数(台) : 212,547(同+7.5%) 【3年連続の増加】

―輸出額(億円) : 7,039(同+7.5%) 【3年連続の増加】

国内出荷内訳

■電機機械産業向け

・国内出荷台数(台) : 3,821(前年同期比+17.6%) 【8四半期連続の増加】

・国内出荷額(億円) : 162(同+4.0%) 【7四半期連続の増加】

■自動車産業向け

・国内出荷台数(台) : 3,185(前年同期比+5.3%) 【3四半期ぶりの増加】

・国内出荷額(億円) : 124(同△12.0%) 【4四半期連続の減少】

年間

■電機機械産業向け

・国内出荷台数(台) : 13,877(前年同期比+11.1%) 【2年連続の増加】

・国内出荷額(億円) : 612(同+9.9%) 【2年連続の増加】

■自動車産業向け

・国内出荷台数(台) : 12,563(前年同期比+0.9%) 【2年連続の増加】

・国内出荷額(億円) : 538(同△7.2%) 【2年ぶりのの減少】

輸出内訳

■電子部品実装用

・輸出台数(台): 3,1.4(前年同期比△19.9%) 【5四半期連続の減少】

・輸出額(億円): 548(同△15.7%) 【4四半期連続の減少】

■溶接用

・輸出台数(台): 10,148(前年同期比+8.9%) 【3四半期ぶりの増加】

・輸出額(億円): 244(同+20.6%) 【9四半期連続の増加】

年間

■電子部品実装用

・輸出台数(台): 16,020(前年同期比△14.6%) 【3年ぶりの減少】

・輸出額(億円): 2,503(同△10.5%) 【3年ぶりの減少】

■溶接用

・輸出台数(台): 40,228(前年同期比+1.0%) 【3年連続の増加】

・輸出額(億円): 947(同+16.4%) 【2年連続の増加】

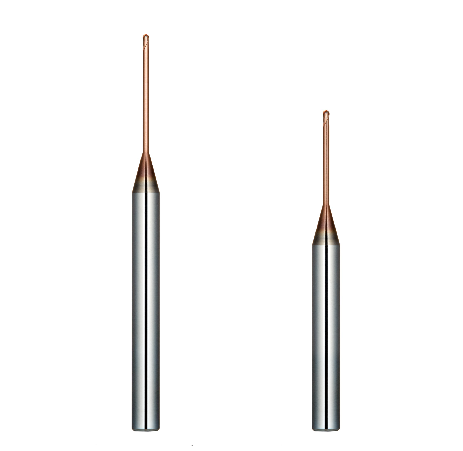

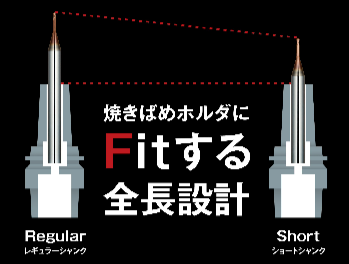

MOLDINO ⾼硬度鋼加⼯⽤ボールエンドミル「EPDBEH-TH3」にショートシャンクタイプを追加発売 ~焼き嵌めホルダに最適な全長設計・工具外径の実測値ラベル表記を開始~

MOLDINOが、このほど⾼硬度鋼加⼯⽤ボールエンドミル「EPDBEH-TH3」に焼き嵌めホルダに最適な全⻑設計の"ショートシャンクタイプ"の販売をするとともに同商品から⼯具外径の実測値のラベル表記を開始した。

同社では2017年1⽉にエポックディープボールエボリューションハード-TH3「EPDBEH-TH3」を発売しており、この商品は次世代コーティング「TH3」を採⽤した⾼硬度鋼加⼯向けの超硬ボールエンドミルとしてユーザーから高い好評を博している。⼀⽅、焼き嵌めホルダで使⽤する際は従来品のシャンク⻑では⻑すぎるため、切断が必要になるケースが多くあった。この切断はユーザーが実施するケースが⼤半であり、切断⼯数の削減に対する要望が以前から根強くあったことを受け、同社では、焼き嵌めホルダに最適な全⻑設計のショートシャンクタイプを開発した。高硬度鋼を使用する各種精密敵ったの加工や文字彫り加工に威力を発揮する。

〈特長とメリット〉

(1)新開発した次世代コーティング「TH3」を採⽤し、⾼硬度鋼の加⼯において優れた耐摩耗性を発揮する。

(2)⾼硬度鋼加⼯⽤に適正化したダブルフェイス形状を採⽤し、⼯具の摩滅を抑制する。

(3)⾼精度加⼯を追求した⼯具設計により、ワークの削り残り量を低減する。

(4)ショートシャンクタイプは焼き嵌めホルダに最適な全⻑設計。また、このタイプから⼯具外径の実測値のラベル表記を実施する。測定の⼿間なく実⼯具径をCAMに反映するので加⼯精度の向上に貢献する。

■仕様

追加発売のショートシャンクタイプ

R0.05(Φ0.1)〜R1.25(φ2.5) 全100アイテム

■価格

追加発売のショートシャンクタイプ

¥5,020〜¥19,710(消費税別)

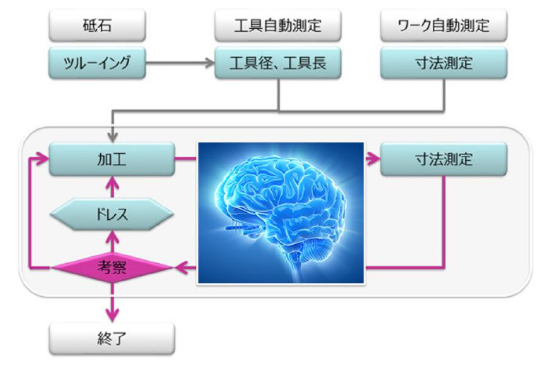

牧野フライス製作所 自動加工システム「SMART TOOL Zero Borer(ゼロボーラー)」を市場投入

牧野フライス製作所がこのほど、同社マシニングセンタ向け〈立形マシニングセンタV33i/V56i〉の自動加工システム「SMART TOOL Zero Borer(ゼロボーラー)」の販売を開始した。現在、EVシフトが進む自動車業界をはじめ、精密順送プレス金型の需要が拡大しているが、プレス金型などで用いられるプレート部品は、高い精度要求値より、熟練技術者がジグ研削盤などによる仕上げ加工を行っていることから、同社では、自動加工システムを開発。同システムを用いることで、高い位置決め精度、寸法精度をオペレータのスキルに依存することなく達成が可能となる。価格は1,200,000円(消費税別)。

主な特長

(1)自動加工システム

従来、加工精度を得るためには下記プロセスが必要だったが、①オペレータによる測定、②測定結果を踏まえた調整、③最適な加工方法の選択――これら全ての工程を自動化する。

(2)迷わせない直観的なインタフェース

同社NC操作画面「Professional6」に組み込まれた専用操作画面でのプログラム作成により、必要な設定をチェックするだけでスムースに加工が開始できる。

(3)CAMソフトウェアとの連携

金型加工分野で高いシェアを誇るC&Gシステムズ製CAD/CAMシステム「EXCESS-HYBRIDⅡ」に専用インタフェースを準備。一気通貫でのプログラム作成を実行する。

ダイジェット工業 「2023新春キャンペーン」スタート

ダイジェット工業が1月5日より「2023新春キャンペーン」をスタートさせた。対象製品は、① 超硬 コーティングドリル「ストライクドリル EZN /EZT形」、②高能率肩削りカッタ「SIC- EVO SSV形」、③ソリッドラジアスエンドミル「ハード1ラジアス SFSR形」、④ソリッドボールエンドミル「ハード1ボール SFSB形」、⑤高精度刃先交換式ボールエンドミル「ミラーボール BNM/MBX形」、⑥刃先交換式ドリル「TA EZドリル TEZ形」。実施機関は3月31日(金)まで。なお、数量限定につき、合計1,000セットがなくなり次第終了する。

セール内容

(1)ストライクドリル

●新製品 お試し 1+1コース

・1本購入につき、購入価格以下品を1本サービス。

<対象製品:ストライクドリル EZN 8D、EZT3D、EZT4D形>

●プラス 1コース:3本購入につき、購入価格以下品を1本サービス

<対象製品:ストライクドリル EZN全形番、EZT形>

(2)SIC-EVO

●新製品お試しコース

・インサート20個購入+他社本体引き取りで適用本体1台サービス

<対象製品: SIC-EVO SSV形>

(3)ハード1シリーズ

●新製品お試し1+1コース

・1本購入につき、購入価格以下品を1本サービス

<対象製品:ハード1ラジアス SFSR形>

●プラス1コース

・3本購入につき、購入価格以下品を1本サービス

<対象製品:ハード1ラジアス SFSR形、ハード1ボール SFSB形>

(4)ミラーボールTSインサート

●本体サービスコース

・インサート6個購入につき、適用本体1台サービス

●インサートサービスコース

・本体1台購入につき、適用インサート2個サービス

<対象製品:ミラーボールTSインサート BNM-TS形、本体 BNM、MBX形>

(5)TA- EZドリル

●本体サービスコース

・インサート6個購入につき、適用本体1台サービス

●インサートサービスコース

・本体1台 購入につき、適用インサート1個サービス

<対象製品:TA-EZドリル TEZ形>

DMG森精機 高剛性と空間精度15 µm以下の高精度を兼ね備えた大型横形マシニングセンタ「NHX 10000 µPrecision」を開発

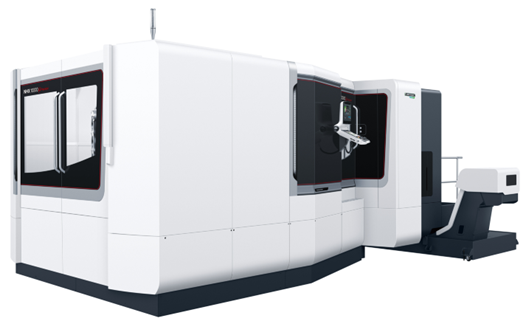

DMG森精機がこのほど、建設機械、航空機、金型、自動車、印刷機、産業機械、エネルギー関連産業などをターゲットに、高剛性と空間精度15 µm以下の高精度を兼ね備えた大型横形マシニングセンタ「NHX 10000 µPrecision」を開発した。

同社は2006年から2016年まで、スイスDIXI MACHINES社の経営にかかわり、その製品は20世紀の世界最高峰の機械と言われているが、この培った技術をもとにドイツ・日本で熟成を重ねて、さらに高精度な大型工作機械の開発に成功。すでに欧州の大型超精密加工のお客様に複数台が納品されている。このほど、量産化の準備が整ったため公開に踏み切った。

NHX 10000は最大ワークサイズΦ2,000 mm×1,600 mm、最大積載質量5,000 kgの当社最大の横形マシニングセンタで、2011年の発売以来多くの顧客に活用されている。今回開発した「NHX 10000 µPrecision」は、高精度化が進む建設機械や航空機、金型、自動車、エネルギー産業など、大型ワークの高精度加工に特化した機械。機械本体の土台となるベッド剛性を大幅に高めるとともに、3点支持構造とすることで大型ワークの高精度加工を実現した。

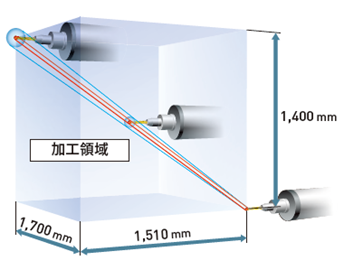

機械ストローク時の自重による変形の影響を解析により算出し、高精度に機械案内面の加工を行うとともに、摺り合わせによる最終仕上げにより空間精度15 µm以下を達成する。また、フルストローク(X軸:1,700mm、Y軸:1,400mm、Z軸:1,510mm)での真直度精度6 µm以下を保証している。さらに、重力軸であるY軸送り軸専用の冷却装置を追加し、熱源となる機器を機械本体から切り離すことにより熱変位を抑制し、高精度加工を維持する。

主軸やワークへの接近性も良く、作業性に優れた設計となっている。また、クーラントタンク内の微細なスラッジを高効率に回収するゼロスラッジクーラントタンクを標準搭載しているため、清掃頻度が大幅に低減され、メンテナンスによる機械停止時間と費用を大幅に削減できる。パレットプールシステム(CPP/LPP)などの自動化システムと組み合わせることで、さらなる生産性向上を実現する。

同社では、2021年から部品調達から商品出荷までの工程において、全世界の生産拠点で CO2排出量実質ゼロの生産を実現しており、「NHX 10000 µPrecision」にもカーボンニュートラルな体制で生産された商品を表す「GREEN MACHINE」マークを付与している。GX(グリーントランスフォーメーション)を実現するためには、より高度な部品・高度な加工が必要と考えている同社では、今回、高剛性で高精度かつ作業性やメンテナンス性が優れた「NHX 10000 µPrecision」を活用することで、生産性の向上を実現するとともに、CO2排出量や消費電力の削減により、顧客の環境対策にも貢献するとしている。

主な特長

(1)高精度

・空間精度15 µm以下

・フルストローク(X軸:1,700mm、Y軸:1,400mm、Z軸:1,510mm)での真直度精度6µm以下

・Y軸送り軸専用の冷却装置追加、熱源となる機器の機械本体から切り離しによる熱変位低減

(2)高剛性と長期にわたる加工精度の安定

・構造解析により、ベッドの強化と高剛性を実現

・3点支持構造により、長期にわたる加工精度安定と据付作業時間を短縮

(3)優れた作業性とメンテナンス性

・主軸やワークへの接近性が良く、治具調整などの段取り替え作業の負荷を低減

・段取りステーション側に2,290 mmの広いドア開口幅を実現

・クーラントタンク内の微細なスラッジを高性能サイクロンフィルタで高効率に回収する「ゼロスラッジクーラントタンク」を標準装備、タンク清掃作業を大幅に削減

(4)自動化システム(多様化する生産課題を解決するため、さまざまな自動化システムを提供)

・CPPシステム(コンパクトパレットプール)

・必要なパレット枚数に応じて、8つのパッケージからお客様のニーズに最適な仕様を選択するシステム

・LPPシステム(リニアパレットプール):立体タイプのパレット棚など、システム構築を自在にカスタマイズでき、顧客の生産性と稼働率を最も引き出せるシステム

(5)サスティナブルな生産を実現する環境に配慮した製品

・高精度加工と高生産性の実現により、CO2排出量や消費電力を削減

・カーボンニュートラルな体制で生産されたGREEN MACHINE

「Grinding Technology Japan 2023」来場事前登録とセミナーの受付を開始

切削工具製造技術と研削加工技術に特化した展示会「Grinding Technology Japan 2023」(主催:日本工業出版、産経新聞社)が3月8日(水)から10日(金)までの3日間、幕張メッセ ホール8で開催するにあたり、来場事前登録とセミナーの受付を開始している。

この展示会は工具製造技術と研削加工技術の専門展示会として2019年にスタートし、今回で3回目を迎える。各種研削加工技術、工具製造技術を支える工作機械、砥石、計測、周辺機器が多数出展されます。特別協賛団体として切削フォーラム21が、特別協力団体として砥粒加工学会が参加する。

切削フォーラム21は、会場内で切削工具の加工実演を行う。砥粒加工学会は、会場内で「2023年度 先進テクノフェア(ATF2023)」を開催する。そのほか、専門技術者によるパネルディスカッション、各種講演、研削コンシェルジュも行われる。

↓事前登録およびセミナーの申し込みはこちら↓

https://www.event-navigator.jp/gtj2023/regist/

〈開催概要〉

名称:Grinding Technology Japan 2023

会期:2023年3月8日(水)~10日(金) 10:00~17:00

会場:幕張メッセ 展示ホール8

入場料:2,000円。ただし、インターネットからの事前登録者は無料

主催:日本工業出版、産経新聞社

後援:在日ドイツ連邦共和国大使館

特別協賛:切削フォーラム21

特別協力:砥粒加工学会

協賛:日本工作機械工業会他関連団体

【年頭所感】日本機械工業連合会/日本ロボット工業会

「新しいデジタル社会の構築に向け機械産業の発展に貢献」

●日本機械工業連合会 会長 東原敏昭

新年明けましておめでとうございます。年頭に当たり、平素より当会にお寄せいただいている皆様方の温かいご支援とご協力に、改めて深く御礼申し上げます。本年は卯年となります。卯(うさぎ)は穏やかで温厚な性質であること、飛び跳ねる姿から、「飛躍」を象徴する年として親しまれてきました。景気が好転するとも言われ、大変縁起のよい年として期待したいと思います。新型コロナウイルス感染については、昨年夏以降、沈静化の兆しがあったものの、新たな変異種オミクロン株の世界的流行等、明るい話題が未だ少ない状況ではありますが、「景気が好転する年」「飛躍する年」として、機械産業において、皆様において、本年が変化と飛躍の年となることを心より祈念いたします。

新年明けましておめでとうございます。年頭に当たり、平素より当会にお寄せいただいている皆様方の温かいご支援とご協力に、改めて深く御礼申し上げます。本年は卯年となります。卯(うさぎ)は穏やかで温厚な性質であること、飛び跳ねる姿から、「飛躍」を象徴する年として親しまれてきました。景気が好転するとも言われ、大変縁起のよい年として期待したいと思います。新型コロナウイルス感染については、昨年夏以降、沈静化の兆しがあったものの、新たな変異種オミクロン株の世界的流行等、明るい話題が未だ少ない状況ではありますが、「景気が好転する年」「飛躍する年」として、機械産業において、皆様において、本年が変化と飛躍の年となることを心より祈念いたします。

昨年からの当会の活動状況についてご紹介いたします。昨今、会合実開催が困難な状況の中、会員の皆様へ、コロナ対応含む必要な情報を発信し、会員サービスの質を落とすことのないよう努めて参りました。今後もWEB等を活用した事業の運営を積極的に行い、引き続き、会員の皆様に必要な情報や、意見交換の場を提供して参ります。

これまで我が国製造業は、自由貿易と国際分業を基礎に発展してきましたが、近年の環境変化は急速であり、迅速・適切な対応が求められています。特にグローバルバリューチェーンは、新型コロナウイルス感染拡大がもたらす生産要素の移動に関する様々な制約や産業構造の変化、米中間の覇権争いによる貿易・投資・技術・ヒトの移動に関する規制と障壁等により、産業に本質的な対応を要求しています。当会では2021年度に引き続き、公益財団法人JKA補助を得て、関連する委員会との連携のもと、特に、通商、セキュリティ、デジタル化、環境の4点に着目し、今後の製造業の課題と対応に関する検討を始めております。2年目となる2022年度内に調査結果を公表予定でございます。

次に、税制改正についての取り組みをご紹介いたします。当会では、機械業界の要望内容の策定、およびその実現に向けた要望を中心に税制に関する活動を行っております。「令和5年度税制要望」については、「新時代に向けた我が国経済の活性化、カーボンニュートラル実現等を目指す」として、「研究開発税制の拡充」「新時代に向けた設備投資促進税制の拡充、整備」「持続可能な地球温暖化防止対策の推進-カーボンニュートラルの実現に向けて」「経済の電子化に伴う課税上の課題への対応」を重点項目として要望いたしました。また、製造業関連7団体連名にて、「グリーントランスフォーメーション実現に向けた令和5年度 税制改正共同要望」を策定し、要望項目の実現に向け、共同で陳情活動を展開いたしました。

「ロボット大賞」は、今年度、第10回の開催を実施いたしました。「優秀省エネ脱炭素機器・システム表彰」は、国内唯一の産業機械における省エネ表彰として、日本の省エネ推進に貢献して参りました。CO2排出抑制という表彰分野を加え、JKAの補助を受けながらスタートを切り、本表彰が省エネ並びにCO2削減に寄与することを期待しております。

次に「ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会(RRI)」への活動支援についてご紹介いたします。RRIは、成長戦略の一環である政府策定「ロボット新戦略」に基づき2015年に発足し、8年が経過いたしました。現在の会員数は約427となりました。

産業IoT領域における取組みとして、ドイツのインダストリー4.0推進母体をはじめ、国内工業会など関係団体との協力関係を築き、産業セキュリティ対策、ビジネスモデル構築、人材育成など世界共通の課題解決に向けた議論を進めています。また、国際電気標準会議スマート製造システム委員会国内事務局を務め、国際標準化活動も行っております。

RRIは多種多様な企業の集合体のため競争領域もありますが、今後は協調領域について議論しながら連携を図り、グローバル競争に向けた価値創出にリソースを集中することが日本全体の競争力強化のために急務と考えます。

当会は、引き続きRRIと共に、新しいデジタル社会の構築に向け、日本の機械産業に貢献し更なる発展を実現できるよう誠心誠意努める所存ですので、今後とも関係各位の引き続きのご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。最後となりますが、皆様の一層のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

「初の1兆円超えを期待」

●日本ロボット工業会 会長 山口賢治

昨年は当会が創立50周年を迎えたことで、10月に記念事業として「記念シンポジウム」や「記念式典」等を実施いたしました。関係各位及び会員各位のご協力のもと盛会裏に終了することができましたことをご報告致しますとともに、厚く御礼申し上げます。

昨年は当会が創立50周年を迎えたことで、10月に記念事業として「記念シンポジウム」や「記念式典」等を実施いたしました。関係各位及び会員各位のご協力のもと盛会裏に終了することができましたことをご報告致しますとともに、厚く御礼申し上げます。

さて、世界経済はロシアのウクライナ侵攻の長期化によるエネルギー供給不足での価格高騰に伴い、世界的インフレ圧力が、更には中国での新型コロナウイルス対応や不動産危機等での景気悪化が見られます。このようななか、国際通貨基金の世界におけるGDP見通しでは、2021年の成長率6.0%が、昨年は3.2%、そして今年は2.7%にまで減速するとの観測にもあるように、世界経済の減速懸念を抱えたなかでの幕開けとなりました。

このような状況の下、2022年の我が国ロボット産業は、半導体をはじめとする部品不足や中国でのロックダウン等による影響が見られましたが、国内外とも自動化投資意欲に支えられ、2022年は、受注額で対前年比2.9%増の約1兆1,100億円となるとともに、生産額では5.5%増の約9,910億円が見込まれます。

そして、今年のロボット市場は、様々な問題が徐々に改善されることを期待するとともに、堅調な自動化需要に支えられ、受注額は対前年比3.6%増の1兆1,500億円、そして生産額は6%増の1兆500億円と生産額においても初の1兆円超えとなることを期待しております。

当会の今年の活動ですが、50周年記念事業として「ロボット産業ビジョン」の策定と「50年史」の編纂が残っておりますが、いずれも本年度内での完成に向け、現在、鋭意取組んでおります。特に、「ロボット産業ビジョン」については、今回が完成版ということではなく、委員会体制を残し、継続的に議論を続けることで、アップグレードしていくことを考えております。

これらに加え、業界活性化のさらなる推進に向け、昨年に引き続き以下の3点を重点項目として取り組む所存です。

第一は「市場拡大に向けた取組」です。当会ではロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会との連携のもと、ロボット市場の拡大に向けて、その役割を引き続き積極的に務めて参ります。

また、ロボットの利活用推進にとってシステムインテグレータの役割は極めて重要ですが、当工業会内の「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」も今年で設立5年目を迎え、SIer業界の経営基盤や事業環境の向上、さらには専門性の高度化に向け、活動の一層の充実を図り、また組織的にも更なる発展を目指していくこととしております。

第二は「イノベーションの加速化に向けた産学連携の推進」です。グローバル市場での我が国の優位性確保や潜在市場の顕在化のためにもイノベーションの加速化が急務となっており、引き続き日本ロボット学会をはじめ関係学会及び関連業界との連携に努めることとします。

第三は「国際標準化の推進、国際協調・協力の推進」です。国際標準については、欧米が市場獲得の手段として戦略的に取り組んでおりますが、我が国としてもリーディングカントリーとして官民挙げて国際標準化活動に対して引き続き積極的に取り組むとともに、国際ロボット連盟を通じた活動並びに国際交流を積極的に推進していく所存です。

また、本年は、5月31日~6月2日にかけ「第24回実装プロセステクノロジー展」を、そして11月29日~12月2日にかけて「2023国際ロボット展」の2つの展示会を、コロナ禍以前の状況での開催を目指し実施致します。両展示会を通じて技術情報の発信とともに様々な分野へのロボット利用拡大への意欲を喚起することに加え、市場調査、技術振興等の各事業を意欲的に展開する所存です。

引き続き関係各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様のご活躍とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

【年頭所感】アマダ/コマツ

「アマダグループの歴史に残る1年にしたい」

●アマダ 代表取締役社長 磯部 任

2023年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2023年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症による影響は、経済的に終息の方向に向かい、先進国を中心に設備投資の需給が回復してきました。その一方で、地政学リスクの増大により世界経済は大きな転換を迎え、原材料・エネルギー価格の高騰、部素材の需給逼迫は未だ継続しています。我々の生産活動にも大きな影響を及ぼしており、経営を取り巻く環境は依然として不透明な状態が続いています。

昨年のアマダグループは、このような環境のなかでも半導体製造装置や5G対応の通信機器、医療機器など様々な分野で受注が拡大し、上期の受注高実績として過去最高を大幅に上回ることができました。また、世界各地の展示会が本格的にリアルで開催され、アマダグループも日本・欧州・北米の世界大型機械展示会に出展して新商品を発表し、好評を得ることができました。

2023年は地政学的環境の悪化や部品・原材料不足の深刻化などによる影響を注視する必要があるものの、企業活動はさらに活発になるでしょう。アマダグループのお客さまである金属加工業の現場は、依然として深刻な人手不足や熟練技能者減少などに直面しており、自社の競争力を高めるために、生産設備における環境への対応やデジタル化・自動化への対応はますます加速すると考えています。

そのようななかで2023年は、アマダグループにとって最重要提案機能、かつ最大の差別化施設である「Amada Global Innovation Center(AGIC)」がグランドオープンする重要な年となります。5月には新中期経営計画を発表する予定であり、「AGICを基軸とした改革、成長戦略の起案・実行」の年と位置付け、具体的なアクションに取り組んでいきます。機械メーカーとして、技術志向をより強め、経営理念でもある「お客さまとともに発展する」という原点を再認識して活動を進めます。開発力も大幅に強化し、「誰でも・どこでも使える環境にやさしいマシンへの進化」をコンセプトにした新商品を数多く投入する予定です。さらには、設計から製造、販売、サービスまでの体制をグローバルで強化し、海外ビジネスの拡大に取り組みます。人材面では人材の育成強化と働きがいのある職場づくり、ダイバーシティを進め、SDGs を推進することで社会へ貢献してまいります。

今年の干支の癸卯は、寒気が緩み、萌芽を促す年といわれています。コロナ禍以降、停滞し続けていた世の中に希望が芽吹き、春がくることを願います。不透明な経営環境下ですが、AGICを中心に様々な改革に挑み、80周年、その先の100年企業へ向けた変革元年として、さらなる飛躍につながるアマダグループの歴史に残る1年にしたいと考えています。

本年も皆様の一層のご指導、ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

「今年は電動化市場導入元年」

●コマツ 代表取締役社長(兼)CEO 小川啓之

謹んで新年のご挨拶を申しあげます。

謹んで新年のご挨拶を申しあげます。

昨年は、経済安全保障リスクや地政学リスクの高まりなどにより、世界経済は大きく影響を受け、当社を取り巻く外部環境はますます不確実かつ不透明なものとなってきました。依然新型コロナウイルス感染症は収束することなく、気候変動などのサステナビリティ・リスクへの対応も引き続き迫られるなど、あらゆる方面で外部環境の変化と事業リスクへの対応力強化が求められた一年となりました。

昨年4月より、当社は次の100年に向けて新たな価値創造を目指すため、3カ年の中期経営計画「DANTOTSU Value - Together, to “The Next” for sustainable growth」をスタートしました。成長分野における新たな価値創造のための重点投資を継続するとともに、既存分野における収益獲得機会の最大化により、収益性の更なる向上を目指していきます。また、マテリアリティ分析を行い、外部環境の変化や需要変動にも左右されにくい体制構築を成長戦略として織り込み、対応力強化への取り組みを進めました。

昨年の建設・鉱山機械の事業環境を振り返ると、北米やアジアを中心に需要が好調に推移したものの、サプライチェーンの混乱による生産及び販売への影響や原材料価格や物流費の高騰や為替の影響に左右されました。このような状況下でも、当社は部品調達の複数社購買体制の強化とクロスソーシング活用によりお客さまへの商品・部品の継続的供給に尽力するとともに、販売価格の改善をはかり、上期の業績は売上高・利益ともに過去最高となりました。本年も、アジアを中心に引き続き需要は好調に推移すると見込むものの、米国の金利引き上げや欧州経済の高インフレや金融引き締め等による景気後退も予想されます。中期経営計画で掲げた持続的成長を目指し、需要変動に左右されにくい体制構築と、お客さまに新たな価値をお届けするために尽力してまいります。

また当社では、外部環境の変化は、リスクとしてだけでなく、当社の製品・サービス・ソリューションの高度化というビジネスチャンスと捉え、お客さまやパートナー企業と共に、DX推進やダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでいます。また、2050年カーボンニュートラルに向け、温暖化対策と事業成長の両立を目指し、さまざまな電動化戦略を推進しています。本年は、bauma 2022に出展した20トンクラスの電動油圧ショベルや、3トンクラスの電動ミニショベル等の量産を開始し、日本・欧州市場へ導入する予定であり、「電動化市場導入元年」と位置づけ、建機の電動化市場の形成に向けて取り組みを加速してまいります。また、鉱山向けダンプトラックについては、バッテリートロリー車の開発を進めるとともに、水素燃料電池ソリューションなどのゼロエミッション動力源の先行研究開発を進めていきます。

コマツは今後も「品質と信頼性」を追求し、当社の存在意義である「ものづくりと技術の革新で新たな価値を創り、人、社会、地球が共に栄える未来を切り拓く」ことを目指してまいります。最後になりましたが、皆さまにとって素晴らしい1年になりますように、心より祈念いたします。