ニュース

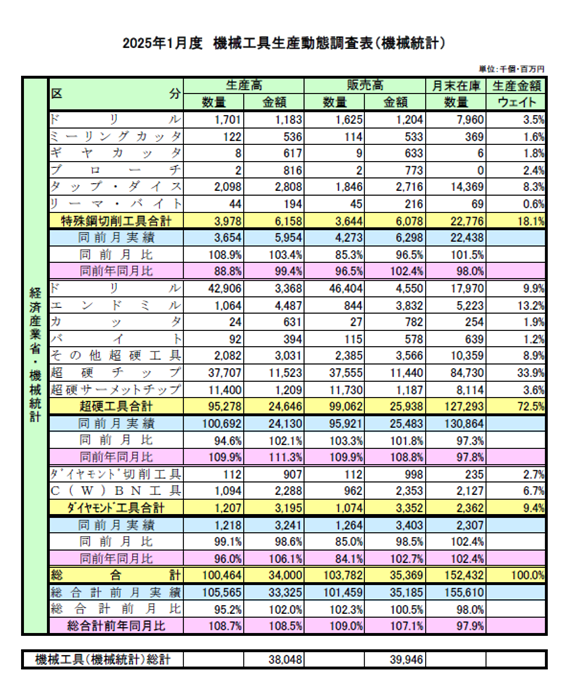

経産省・2025年1月度機械統計 機械工具生産動態調査

経済産業省の2025年1月度 機械工具生産動態調査(機械統計)は以下のとおり。

*機械工具(機械統計)との差はダイヤモンド工具のダイヤモンドドレッサー、グライディングホイール、カッティングソー、セグメント工具、その他ダイヤモンド工具。

*耐摩工具の一部はその他超硬工具に含まれる。

(表出所:日本機械工具工業会)

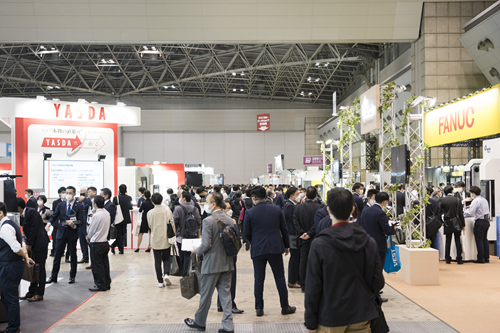

【あいさつ】「INTERMOLD2025東京開催に寄せて」 日本金型工業会 会長 山中雅仁

この度は「INTERMOLD /金型展/金属プレス加工技術展2025/AM EXPO東京」開催に際し、関係諸官庁ならびに各出展企業、関連諸団体の皆様には、多大なご支援とご協力を賜り、開催を滞りなく迎えることができましたことを厚く御礼申し上げます。

この度は「INTERMOLD /金型展/金属プレス加工技術展2025/AM EXPO東京」開催に際し、関係諸官庁ならびに各出展企業、関連諸団体の皆様には、多大なご支援とご協力を賜り、開催を滞りなく迎えることができましたことを厚く御礼申し上げます。

さて私たち素形材産業界は、少子高齢化による労働力不足、コストの高騰、モビリティ電動化による市場需要の変化、脱炭素化と資源循環社会への対応など、取り巻く環境に対して多くの変革を伴う経営課題があります。その解決のためには、素形材企業が「差別化できる技術力」「世界で勝てる技術力」を持ち続け、個社独自で又は他社と連携して、開発力と生産力を共に高めていく弛まぬ研鑽が必要です。そのような中で、INTERMOLD2025では、『技術連携で変革をリードする』を開催テーマに、素形材産業界が連携して、最新技術の提案とセミナーを通じた事例を紹介いたします。

各出展企業団体各位においては、人智と技術の粋を結集した専門性の高い個性的な企画展示がされていますので、皆様には進んで足をお運びいただき、新たなビジネスチャンスに結びつけて頂くことを心より願っております。また期間中には、専門フェアを併設し、関連業界だけでなく異業種分野との交流機会なども設けておりますので、新たな発見や気づきにより、ビジネス促進に繋げて頂ければご幸甚です。

最後になりますが、関係各位のご尽力とご協力のもと、本展が開催できますことを重ねて御礼申し上げますとともに、すべてのモノづくり産業および関連業界の益々のご隆昌を祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。

「INTERMOLD2025」見どころブースはココだ!

「INTERMOLD2025(第36回金型加工技術展/金型展2025」(主催=日本金型工業会、運営=インターモールド振興会)が本年4月16日(水)から18日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催する。会場内では最新設備や金型設計・製造から金属プレス・プラスチック成形に至る注目のソリューションが展開される。注目製品を掲載する。

(あいうえお順:アマダプレスシステム/大昭和精機/テクトレージ/日進工具/ブルームノボテスト/牧野フライス製作所/MOLDINO/安田工業)

未来につなぐ最新のデジタルプレスソリューションを提案

●アマダプレスシステム

同社では「未来につなぐデジタルプレスソリューション」をテーマに、昨今の労働者、技能者不足の対応に向けた最新のデジタル化、自動化ソリューションを提案。目玉となるのは操作性・生産性が向上した順送プレス加工自動化システム『SDEW-8010iⅢ + ALFAS-03KR』。燃料電池セパレーター疑似サンプルの加工を披露してくれる。『SDEW-8010iⅢ」はダブルクランク仕様、加圧能力800kNの高剛性デジタル電動サーボプレス 『GORIKI』で、耐偏心荷重に優れ非対称形状が多いEV用の車載電装部品加工など、幅広い加工ニーズに対応可能だ。『ALFAS-03KR』は、エア消費量を大幅に削減する最新のECO & SILENTリリース機構を搭載したNCレベラフィーダ。サーボプレスとレベラフィーダ を融合し操作画面・制御を一体化 したことにより、操作性の大幅な改善を実現している。

金型加工における製品群を豊富に展示

●大昭和精機

BIGブランドでお馴染みの大昭和精機は、金型加工における製品群を豊富に展示。中でも注目は、『SFハイドロチャック』。この製品は、焼きばめ方式の「SFスリーブ」を、繰り返し振れ精度の優れたハイドロチャックでクランプするもの。SFスリーブは、SFハイドロチャック本体に挿入するだけで突き出し長さが固定されるため、用途に応じた刃先の管理として最適なうえ、金型・5軸加工におけるワークや治具干渉を考慮した各種SFスリーブで加工に応じたツールレイアウトが選択できる製品。また、プリセッターが無い場合や、簡易的に径調整をしたい場合に便利な高剛性荒用ボーリングヘッドの『SWSボーリングヘッド』も要注目だ。この製品は、ヘッドの中央部に組み込まれたシンクロセッターにより、2枚刃が連動し簡易測定器(マイクロメーター等)でも素早い加工径の調整が可能。他にも、防振機構のスマートダンパーを内蔵した、大径用KAISERボーリングの『スマートダンパー・大径ボーリング』も要チェック!

『Meltio Engine CNC』で高精度な完成品を!

●テクトレージ

同社が展示する『Meltio Engine CNC』は、既存のマシニングセンタの主軸に専用の金属積層ヘッドを取り付けることで、金属3Dプリンターとしての運用を可能とした画期的なソリューション。金属積層造形と切削による最終仕上げを1台のマシンで実現するハイブリッド機として活躍する。導入コストの面においても、一般的な金属3Dプリンターと比較して優位性がある点も特長だ。金属積層において、高い精度が求められる製品の場合は造形後に後加工が必要となるケースが大半だが、『Meltio Engine CNC』では積層造形によってニアネットシェイプ(完成品に近い状態)の形状を作り出し、切削加工によって仕上げることで高精度な完成品を得ることができる。すべての工程を1台のマシンで行うため、リードタイムの大幅な短縮も期待できる。

同社が展示する『Meltio Engine CNC』は、既存のマシニングセンタの主軸に専用の金属積層ヘッドを取り付けることで、金属3Dプリンターとしての運用を可能とした画期的なソリューション。金属積層造形と切削による最終仕上げを1台のマシンで実現するハイブリッド機として活躍する。導入コストの面においても、一般的な金属3Dプリンターと比較して優位性がある点も特長だ。金属積層において、高い精度が求められる製品の場合は造形後に後加工が必要となるケースが大半だが、『Meltio Engine CNC』では積層造形によってニアネットシェイプ(完成品に近い状態)の形状を作り出し、切削加工によって仕上げることで高精度な完成品を得ることができる。すべての工程を1台のマシンで行うため、リードタイムの大幅な短縮も期待できる。

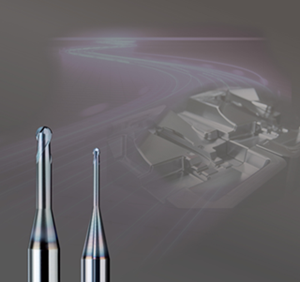

従来品と比較し2倍以上の長寿命化! サイズによっては5倍以上の寿命も!

●日進工具

同社では、今回、精密プラスチック金型に利用されるステンレス鋼 SUS420J2(52HRC)の直彫り加工に特化して開発されたロングネックボールエンドミル『XRBH230』は、STAVAX®ESRに代表されるSUS420J2系の加工において、従来品と比較し2倍以上の長寿命化を可能としたボールエンドミル。SUS420は高硬度で耐腐食性も高く、磨き性も優れていることから、光学系のプラスチック金型などに採用されることが多いが、被削性の問題から工具の長寿命化を求める声が多く聞かれていた。同社ではこうした声を受け、新開発の『MPXコーティング』と最適化された刃先デザインの効果により長寿命化に成功、サイズによっては5倍以上寿命が延びた実績もある。サイズはR0.05からR1まで全83サイズをラインアップしてユーザーニーズに応える。

同社では、今回、精密プラスチック金型に利用されるステンレス鋼 SUS420J2(52HRC)の直彫り加工に特化して開発されたロングネックボールエンドミル『XRBH230』は、STAVAX®ESRに代表されるSUS420J2系の加工において、従来品と比較し2倍以上の長寿命化を可能としたボールエンドミル。SUS420は高硬度で耐腐食性も高く、磨き性も優れていることから、光学系のプラスチック金型などに採用されることが多いが、被削性の問題から工具の長寿命化を求める声が多く聞かれていた。同社ではこうした声を受け、新開発の『MPXコーティング』と最適化された刃先デザインの効果により長寿命化に成功、サイズによっては5倍以上寿命が延びた実績もある。サイズはR0.05からR1まで全83サイズをラインアップしてユーザーニーズに応える。

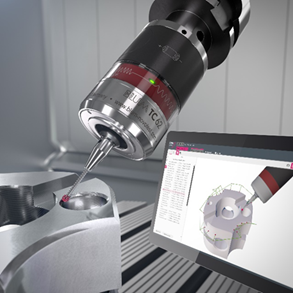

ワークの高精度測定と追込み加工プロセスを自動化可能な機上測定ソフトウェア「フォームコントロール X (エックス)」

●ブルーム-ノボテスト

今回同社が展示する最新の機上ワーク測定ソフトウェア『フォームコントロール X(エックス)』は、加工後ワークの測定プロセスを工作機械に集約し、だれでも簡単に生産効率を向上させることが可能なソフトウェア。人材不足やスキル継承などの課題解決に向け、加工現場の技能レス測定ソリューションを提供する。同製品を使用することで機外の測定機への運搬やセットアップ作業を大幅に削減できる。また、測定結果から工具摩耗補正を変更することができ、ワークを取り外すことなく自動での追い込み加工が可能になる。従来の再段取り、追加工プログラムの編集などを考えると、作業者、作業時間にもたらす省力化の効果は絶大だ。使い方も簡単。対象ワークのモデルデータ上でマウスクリックなどで測定点を指定すれば測定経路が最短となる測定パスが作成される。測定結果はプローブによる法線方向のタッチで高精度、またスマホ、タブレット等のWeb端末で確認できる。さらに工具摩耗を自動で工具データに書き込むことで、工作機械でそのまま追加工が可能だ。同社では、「ワーク測定と追加工の自動化に、ぜひ「フォームコントロールX」をご活用ください!」と意気込みを示している。

今回同社が展示する最新の機上ワーク測定ソフトウェア『フォームコントロール X(エックス)』は、加工後ワークの測定プロセスを工作機械に集約し、だれでも簡単に生産効率を向上させることが可能なソフトウェア。人材不足やスキル継承などの課題解決に向け、加工現場の技能レス測定ソリューションを提供する。同製品を使用することで機外の測定機への運搬やセットアップ作業を大幅に削減できる。また、測定結果から工具摩耗補正を変更することができ、ワークを取り外すことなく自動での追い込み加工が可能になる。従来の再段取り、追加工プログラムの編集などを考えると、作業者、作業時間にもたらす省力化の効果は絶大だ。使い方も簡単。対象ワークのモデルデータ上でマウスクリックなどで測定点を指定すれば測定経路が最短となる測定パスが作成される。測定結果はプローブによる法線方向のタッチで高精度、またスマホ、タブレット等のWeb端末で確認できる。さらに工具摩耗を自動で工具データに書き込むことで、工作機械でそのまま追加工が可能だ。同社では、「ワーク測定と追加工の自動化に、ぜひ「フォームコントロールX」をご活用ください!」と意気込みを示している。

『V300』は安定した加工精度を提供

●牧野フライス製作所

同社が出展する『V300』は「いつでも、どこでも、誰でも」高精度な加工を安定的に実現し、長時間運転での精度や加工面品位を維持する。信頼性、生産性、自動化対応、環境への配慮をさらに向上させ、従来機を刷新して17年ぶりに昨年発売された。この機械は温度環境に影響されない安定した加工精度を提供。冷却方法の改善により、長時間運転時の自己発熱による精度変化を抑制。eSTABILIZER機能で設置環境の温度変化による機械の姿勢変化を自動で補正し、オプションのベッド・コラムスタビライザは姿勢変化をよりゆるやかにし、更に精度を安定させる。加工精度は、同社工場での実績値で±2μm以内の高精度を実現している。最新の送り軸機構とスーパーGI.6制御により、キズや食い込みの無い高精度な加工面を提供する。また、省エネルギー機能を搭載し、待機電力25%、加工中電力8%の削減を実現。コンパクトで大容量の工具マガジンや後付け可能なワーク搬送シャッタを準備し、加工の自動化を強力にサポートする。

同社が出展する『V300』は「いつでも、どこでも、誰でも」高精度な加工を安定的に実現し、長時間運転での精度や加工面品位を維持する。信頼性、生産性、自動化対応、環境への配慮をさらに向上させ、従来機を刷新して17年ぶりに昨年発売された。この機械は温度環境に影響されない安定した加工精度を提供。冷却方法の改善により、長時間運転時の自己発熱による精度変化を抑制。eSTABILIZER機能で設置環境の温度変化による機械の姿勢変化を自動で補正し、オプションのベッド・コラムスタビライザは姿勢変化をよりゆるやかにし、更に精度を安定させる。加工精度は、同社工場での実績値で±2μm以内の高精度を実現している。最新の送り軸機構とスーパーGI.6制御により、キズや食い込みの無い高精度な加工面を提供する。また、省エネルギー機能を搭載し、待機電力25%、加工中電力8%の削減を実現。コンパクトで大容量の工具マガジンや後付け可能なワーク搬送シャッタを準備し、加工の自動化を強力にサポートする。

金型の高機能化に貢献する製品を展示

●MOLDINO

燃料電池やギガキャストなど時代の要請に応えたトレンド感満載の切削工具を展示するMOLDINO。今回の目玉となるのは『次世代超硬 IX-EPDB-TH3』。この製品の特長は組織の微細化により従来比約10%の高硬度化を実現し、次世代添加元素の採用により耐摩耗性と耐欠損製を高次元で両立したこと。新設計の耐久性に優れた刃先にも注目したい。また、外径実測値ラベル表記が施され、測定の手間なく実測値をCAMに反映し、加工精度の向上に貢献している。他にも注目したいのは『エポックターボミル〝フリーネックタイプ〟』。このほど35アイテムを追加し市場投入された。フリーネックというのは、テーパ部と工具を掴むシャンク部がダイレクトに繋がった形のこと。これにより加工領域と加工範囲がさらに広がった。1種類の工具で突き出しの長さだけを調整すれば、さまざまな深さに対応できる非常に使いやすい工具になっている。

大型サイズのモールドベースやダイセットプレートの高速・高精度加工を目的に開発した『YBM 9150V』

●安田工業

今回は、需要が高まりつつある大型サイズのモールドベースやダイセットプレートの高速・高精度加工を目的に開発した『YBM 9150V』を展示。このマシンはYBM 640V・950Vの精度はそのままにさらにサイズアップ、一体型ブリッジ構造により長期間安定した精度維持が可能だ。スピンドルハウジング、サドル等、トップビーム上の移動体を軽量化するとともに、コラムとトップビームの一体化により剛性を向上させ、高速かつ高精度な動きを可能にしている。また、軸ストロークの伸長、最大積載重量の増大も図られている。今回のインターモールド2025では、高精度はめ合いサンプルやX軸1/1000mmの追従性体験、キサゲ体験コーナーなど、「来て 見て 触れて 感じる」ことのできる展示を行うので、見どころ、体感所が満載! 精度のYASDAならではの提案に期待度アップ!

今回は、需要が高まりつつある大型サイズのモールドベースやダイセットプレートの高速・高精度加工を目的に開発した『YBM 9150V』を展示。このマシンはYBM 640V・950Vの精度はそのままにさらにサイズアップ、一体型ブリッジ構造により長期間安定した精度維持が可能だ。スピンドルハウジング、サドル等、トップビーム上の移動体を軽量化するとともに、コラムとトップビームの一体化により剛性を向上させ、高速かつ高精度な動きを可能にしている。また、軸ストロークの伸長、最大積載重量の増大も図られている。今回のインターモールド2025では、高精度はめ合いサンプルやX軸1/1000mmの追従性体験、キサゲ体験コーナーなど、「来て 見て 触れて 感じる」ことのできる展示を行うので、見どころ、体感所が満載! 精度のYASDAならではの提案に期待度アップ!

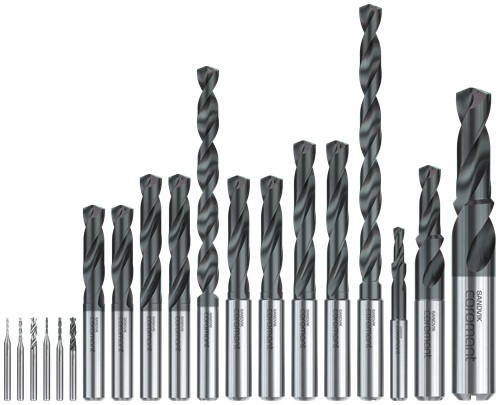

サンドビック・コロマント 「CoroDrillⓇ Dura 462」の発売を開始

サンドビック・コロマントがこのほど「CoroDrillⓇ Dura 462」の発売を開始した。

同製品は、最小径0.03mmから最大径20mmの幅広い製品ラインナップの超硬ソリッドドリルで、あらゆる被削材や加工アプリケーションに対応するオールラウンダーな穴あけ工具。

ドリル径3mmから20mmまでのラインナップの材種は「X2BM」を採用している。この材種はサンドビック独自のコーティング技術「Zertivo®2.0」による多層PVDコートと超微粒子超硬母材の組み合わせにより耐摩耗性に優れているもので、さらにコーティング後にポストトリートメントを行うことで、コーティングと超硬母材との密着性が向上し、刃先の耐チッピング性を高めている。この優れた特性により、従来の汎用ドリルと比較して工具寿命アップが実現できるほか、切削速度アップが可能となり、生産性向上にも寄与する。

ドリル形状は直線切れ刃と最適なシンニングの組み合わせで求芯性がよく、傾斜面の食いつきや、パイプ外径側からの貫通穴にも対応できるうえ、あらゆる被削材の切りくず排出を助ける大きなフルート形状を持ち合わせているため、鉄・ステンレス鋼そしてアルミが同一ドリルで加工できるほか、難削材やHRc60程度の高硬度材にも適用可能となっている。

CoroDrill®Dura462は約2000種類の標準品を揃えており、ドリル径0.03mmから3mmまでのマイクロドリルの領域は、加工深さ6Dcに対応する。材種は、超硬ノンコートのX0BUとドリル径0.2mmからは超硬コーティングのX0BMの組み合わせも選ぶことができる。

ドリル径3mmから20mmまでは加工深さ3Dc・5Dc・8Dcに対応し、内部給油と外部給油の組み合わせがある。加えて面取り付きドリルも標準ランナップがあり、広く加工されているねじ下穴加工にも適用できる。

ダイジェット工業 「TA-EZドリル」にモジュラーヘッドタイプを新発売

ダイジェット工業がこのほど、好評の刃先交換式ドリル「TA-EZドリル」(TEZD形)にモジュラーヘッドタイプを発売した。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、プリバードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼の穴開け加工に威力を発揮する。

同製品の開発は、干渉物を考慮した突出しの長い穴あけ加工で、オール超硬シャンクアーバ「頑固一徹」との組み合わせで本体剛性をアップし、加工効率の向上を図るとともに、振れと振動を抑制し、ライフルマーク発生を防止し、加工穴精度を向上させることを目的としたもので、特長は以下の通り。

(1)工具交換はインサートの交換のみで経済的。

(2)独自の給油方式により確実に切れ刃部に給油され、切削性能アップ。

(3)本体はストレートタイプの採用により、立て壁への接近性が良好。

(4)オール超硬シャンクアーバ「頑固一徹」との組合せにより、10Ⅾ以上の突き出し長さでも、下穴なしの状態から加工深さ2DC(刃径x2倍)をノンステップで行える。

■サイズ・価格(税抜き)

・形番:TEZD****-M*

・サイズ:φ14~Φ32 (計19形番)

・標準価格:33,550円~44,000円

オーエスジー 第112回 定時株主総会を開く

オーエスジーが2月21日(金)にホテルアソシア豊橋(豊橋市花田町西宿)で「第112回定時株主総会」を開催した。

事業報告では、経済環境は緩やかな成長トレンドの中、世界的なインフレ圧力の緩和が見られ、米国や欧州での利下げが行われ、日本では物価上昇率2%で安定のめどがついたことで、日銀による利上げが行われたが世界的な内需の減少は継続しており、特に消費と投資の低迷が顕著な中国経済は成長の鈍化が続き、また、ウクライナ情勢やパレスチナ問題などの地政学リスクへの警戒感は引き続き高く、米国ではトランプ氏が大統領選挙で再選を果たしたことにより、今後、保護主義的な政策の増加が予想され、先行き不透明な状況となっている一方で、為替市場の主要通貨の動きは、7月までは大きく円安方向に進んでいたが、その後は円高方向に動き、最終的には期首と同水準で着地した。同社グループにおいては為替換算の影響もあり、全ての地域において売上高は前期と比較して増加したが、利益面においては人件費や原材料等の高騰などにより減少し、増収減益という結果になった。

この結果、連結売上高は1,555億1,700万円。連結営業利益は188億6,800万円。連結当期純利益は134億3,900万円となった。また、海外売上高比率は円安の影響もあり、前期と比較して増加し、68%となった。

国内では、インフレ率の安定を受けて利上げが行われ、定額減税の実施を背景とする個人消費の押し上げがあったが、自動車認証不正問題の影響や設備投資の遅延等もあり、景気回復は足踏み状態となった。売上高は微増となったものの営業利益は減少した。

国外では、インフレの落ち着きにより利下げが行われ、個人消費や設備投資が底堅く推移し、全体として回復基調を維持した。南米ブラジルでは、航空機関連産業は回復基調、自動車関連産業は横ばいの状況。売上高は増加したが、各種費用の増加により営業利益は減少した。

欧州では、インフレ圧力の緩和から利下げが行われ、パリ五輪の特需などを背景に個人消費が増加。一方で、内需の低迷で製造業の不振は長期化。中国向け輸出減少が顕著で、特にドイツの製造業が不振に陥っている。

業種別では、自動車関連産業は回復途上にあり、航空機関連産業は回復基調が続き、新規案件も増加している。売上高は増加したが、人件費等の増加で営業利益は減少した。

中国経済は回復傾向にあり、11月の製造業DMIは3カ月連続で上昇し、改善の兆しが見られ、足元の輸出は堅調に推移している。中国最大の輸出相手国である米国でトランプ大統領が就任し、今後もその動向が注目される。輸出主導の台湾も、業種によって回復の兆しが現れ、韓国では景気全般は横ばいだったが、自動車や航空機関連産業は回復基調にある。アジア全体で売上高は増加し、コストの増加等を背景に営業利益は減少した。

同社では2025年11月期も全部門で事業効率の向上と安定して利益を生む体質強化のために成長が見込まれる市場において、販路拡大を目指して各種取り組みに挑戦するとし具体的には、半導体装置に関連する部品、精密LED金型、レンタルを中心とした医療分野、ダイヤモンド工具を強化して、コンタクト、眼鏡などのレンズ業界へ本格参入を図り、微細精密分野のさらなる強化に努めるとしている。

また、2024年7月にレンズ業界に参入するために、オランダに本社を置くContour社のグループを買収、また、精密金型に使われる単結晶ダイヤモンドのボールエンドミルを製造するマイクロダイヤモンド社の事業を継承した。イタリアのフューディ社を含めたその中核として、日新ダイヤモンドの社名をオーエスジーダイヤモンドツール株式会社に変更し、ダイヤモンド事業を一体で成長させていくとした。

また、来期の取り組みとして、超硬エンドミル事業のさらなる成長戦略のために大池工場の建て直しとともに、茨城県常総市に旧エスデイ製作所が新工場を建ててOSGグラインドテックとして生まれ変わり、2025年1月から正式に生産を開始している。

2025年11月期は、さらなる事業効率の向上に重点を置き、グループ一丸となって各種政策についてスピード感を持って強力に推進していく方針。

第1号議案「剰余金処分の件」、第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件」、第3号議案「役員賞与支給の件」が上程され、それぞれ可決された。

総会終了後、懇談会が開かれ、大沢伸朗社長兼COOがあいさつをした。この中で大沢社長は、「工作機械業界は日本工作機械工業会が見通しとして25年度は後半にかけて明るい見通しを掲げているが、地域単位ではでこぼこ感がある。当社は多くの地域に根を張っているが、景気動向等もしっかりと見据えた形で、的確な政策を断行していきたい。また、皆様も注目しているトランプ大統領の動きだが、各国に課す関税がどのような影響を与えていくか、われわれもインパクトを最小限に抑えられる施策等をしっかりと見ていきたいと思っている。幸い、当社は世界中に多くの工場を展開しているので関税対策の最適な形を模索しながら、この動向を注視していきたいと考えている。」と意気込みを示した。

日立建機と丸紅が出資するザマイン・ブラジル社が開所式を開催

日立建機(社長=先崎 正文氏)と丸紅(社長=柿木真澄氏)が共同でブラジル連邦共和国に設立した鉱山機械の販売・サービス会社ZAMine Service Brasil LTDA(以下、ザマイン・ブラジル社)は、2025年3月の事業開始にあたり、3月12日に開所式を開催した。

開所式には、丸紅、丸紅ブラジル会社、日立南米社の関係者と、ザマイン・ブラジル社の従業員約50名が参加した。日立建機からは平野 耕太郎会長兼CEO、日立建機アメリカ石井壮之介会長らが参加した。

日立建機 平野会長兼CEOはあいさつの中で、「ブラジルは世界有数の鉄鉱石産出国であり、マイニングのポテンシャルが非常に高い国である。昨今の市場の要望は排出ガスの削減であり、日立建機が世界中で提供している燃費に優れた油圧ショベルやトロリー式ダンプトラックなどのソリューションはブラジルのお客さまに必ず受け入れられると思う。ブラジルのマイニング市場で確固たる地位を築くために、一人一人に尽力をお願いしたい。」と述べた。

中南米は銅・鉄鉱石・金などの鉱物資源が多く採掘され、世界のリジッドダンプトラックの23%、超大型油圧ショベルの9%の需要を占める。特にブラジルでは日立建機の超大型油圧ショベルが多く稼働しており、今後さらなる新車販売に加え、これまでの納入実績をベースとした部品・サービス事業の拡大が見込まれる。ザマイン・ブラジル社は、2025年3月から本格的に事業を開始し、丸紅がブラジルで長年培ってきた事業経営ノウハウや豊富な顧客ネットワークと、日立建機が提供する高品質な保守・サービスを組み合わせ、ブラジル市場におけるマイニング事業の拡大を図るとしている。

日本能率協会 「2024年度(第45回)当面する企業経営課題に関する調査」の結果を発表

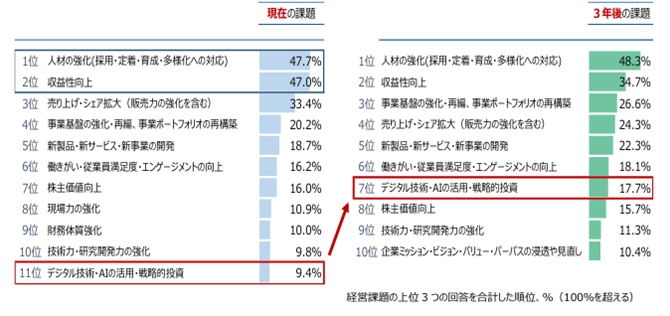

日本能率協会(会長=中村正己氏)は、このほど「2024年度(第45回)当面する企業経営課題に関する調査」の結果を発表した。この調査は、企業が直面する経営課題を明らかにし、今後の経営指針を探ることを目的として1979年から実施しており、今回は第1弾として、~当面の経営課題編~の調査結果のポイントの4つを以下のとおり紹介している。

(1)「現在」の経営課題「人材の強化」と「収益性向上」が突出

「現在」の経営課題として、「人材の強化」「収益性向上」が約5割で、他の課題と比較して突出して高い割合を示した。「人材の強化」は、2年連続で1位となっており、生産年齢の減少に伴う人材獲得競争が激化している。「収益性向上」は、原材料費やエネルギー価格の高騰、人件費上昇など、コスト増加要因への対応が求められているためと考えられる。

(2)「3年後」の経営課題「デジタル技術・AI活用」が、8.3ポイント上昇

「3年後」の課題は、依然「人材の強化」が5割近くを占めている。現在の経営掲題との比較では、「デジタル技術・AIの活用・戦略的投資」が、11位から7位へ8.3ポイント上昇しており、AI活用の本格利用の機運が向上していることが示されたと考えられる。他方、「収益性の向上」は、12.3ポイント低下しており、各種コスト増加要因の対応を、「3年後」までに完了させたいとの思いが感じられる。

現在・3年後の経営課題として重要度が高い項目(上位項目を抜粋)

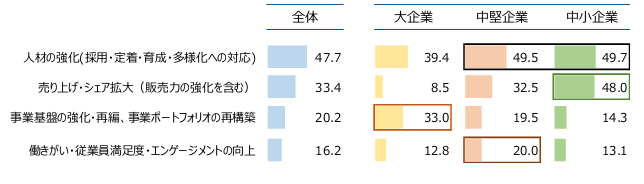

(3)大企業は「事業ポートフォリオの再構築」への取組みを推進

「現在」の経営課題の従業員の規模別の特徴としては、以下が挙げられる。

【大 企 業】「事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリオの再構築」が33.0%と非常に高く、長期的な経営環境変化を見据えて、積極的な事業基盤の転換や見直しの推進を進めていると推察される。

【中堅企業】「人材の強化」は49.5%、「働きがい・従業員満足度・エンゲージメントの向上」は20.0%で、大企業、中小企業と比較して2倍近く差がある。人材確保について、採用だけでなく、社員の離職防止やエンゲージメント向上も含めて対応する必要性が示唆されている。

【中小企業】「人材の強化」が49.7%と高く、採用競争が激化し、思うように採用できない状況と推察される「売り上げ・シェア拡大」も48.0%と高くなっている。

現在の経営課題で従業員規模別の特徴

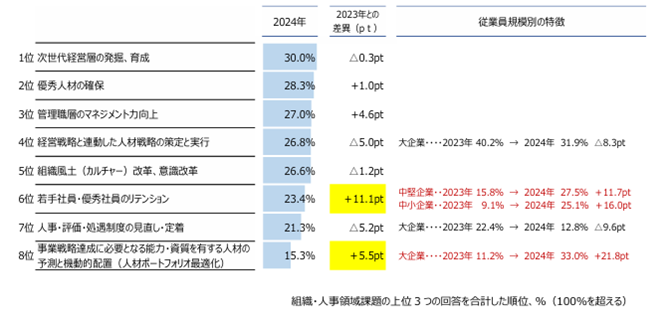

(4)組織・人事領域の課題では、大企業は「動的な人材ポートフォリオ」を推進、中堅・中小企業は社員の転職・離職防止(リテンション)が急務

組織・人事領域の課題の1位は、「次世代経営層の発掘、育成」となっている。「若手社員・優秀社員のリテンション(定着、離職防止)」は、昨年より+11.1ptと大幅に課題レベルが上昇した。中堅・中小企業では、採用だけで人材を確保することも難しく、社員の転職・離職防止(リテンション)に注力することで事業の継続的推進ができる体制を維持することが急務となっているためと推察される。大企業では、「人材版伊藤レポート2.0」に示されている「経営戦略と人材戦略の連動」「動的な人材ポートフォリオ」に該当する課題が30%以上となっている。特に「動的な人材ポートフォリオ」に該当する「事業戦略達成に必要となる能力・資質を有する人材の予測と機動的配置(人材ポートフォリオ最適化)」は、昨年より+21.8pと大幅上昇しており、非常に注力している課題となっている。

組織・人事領域課題の上位項目と従業員規模別の特徴

■「2024年度(第45回)当面する企業経営課題に関する調査」概要

【調査時期】2024年9月13日~11月30日

【調査対象】日本能率協会の法人会員並びにサンプル抽出した全国主要企業の経営者(計5,074社)

【調査方法】郵送調査法(質問票を郵送配布し、郵送及びインターネットにより回答)

【回答数・回収率】回答数470社・回答率9.3%

■「2024年度(第45回)当面する企業経営課題に関する調査」報告書

▼以下のURLで、2025年4月1日以降、公開予定▼

https://www.jma.or.jp/website/report.html

2025年2月分工作機械受注総額は1,182億円

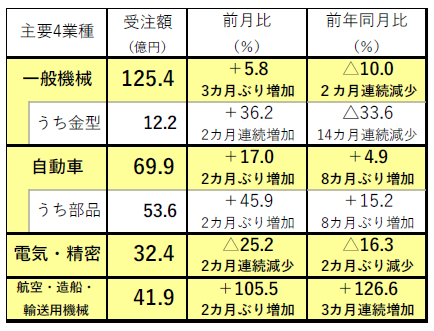

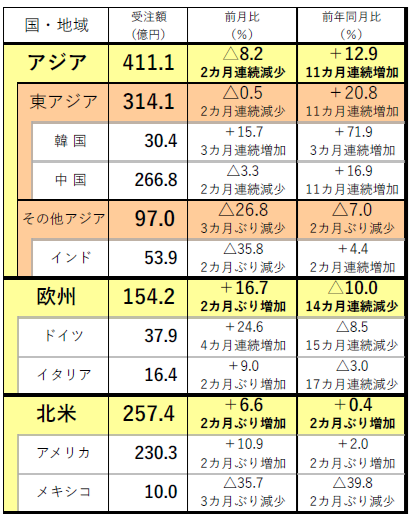

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2025年2月分の受注実績は以下の通り。

2025年2月分工作機械受注総額は、1182億円(前月比+1.8% 前年同月比+3.5%)となった。受注総額は、2カ月連続1200億円割れ。前月比は2カ月ぶり増加、前年同月比は5カ月連続増加。前年同月とほぼ同水準で総じて横ばい圏内の動き。

内需は337.7億円(前月比+5.5% 前年同月比+3.8%)で、前月比、前月同月比ともに増加も2カ月連続350億円割れとなり、依然として底這い状態。

外需は844.3億円(前月比+0.3% 前年同月比+3.4%)で、前月比は2カ月ぶり、前月同月比で5カ月連続増加も850億円割れと、依然として横ばう状況。

2月の受注は、前月比・前年比ともに増加するものの、先月に続き、受注業種や国・地域による濃淡が見られ、今後の推移を見守りたい。

2月分内需

337.7億円(前月比+5.5% 前年同月比+3.8%)。

・2カ月連続の350億円割れ。

・前月比2カ月ぶり増加。前年同月比4カ月連続増加。

・前月比・前年同月比ともに増加するも総じて横ばい圏内の動き。

(出所:日本工作機械工業会)

2月分外需

844.3億円(前月比+0.3% 前年同月比+3.4%)

・2カ月連続の850億円割れ。6カ月連続の800億円超え。

・前月比2カ月ぶり増加。前年同月比5カ月連続増加。

・地域により前月から増減があるも、状況に大きな変化は見られない。

(出所:日本工作機械工業会)