ニュース

OKKがM工場竣工式を開く。猪名川製造所全体の生産能力は2割アップ!

徹底したエコ工場! 自動化ラインの構築とともにものづくりの基礎を伝承するラインも設置

午前10時に厳かな神事が執り行われたあと、工場内見学が行われた。

午前10時に厳かな神事が執り行われたあと、工場内見学が行われた。

新しくなったM工場は、敷地面積9,700㎡、機械加工エリア4,800㎡(南側)、組立エリア3,300㎡(北側)とダイナミック。機会加工エリア5ライン(南側)、組立エリア(4ライン(北側)に、主要部品の機械加工及び横型機、5軸機を中心とする組立工場がある。

天井には明るいLEDライトが400機付いている。

松廣正樹 生産本部生産技術部長によると、「従来の水銀灯と比較すると約30%の消費電力しか使っていない」とのこと。LEDライトの下にはたくさんのホイストクレーンが並んでいた。ちなみにこのM工場は26機のホイストクレーンがぶら下がっており、それぞれのラインごと、重量によって大きさの違うホイストクレーンが使用される。

組立工場スペースは、(1)横MC組立、(2)横、特殊対応、(3)システム対応、(4)5軸機等組立、ユニット組立――の4つのラインに分けられていた。この組立エリアでは仕切りの壁が一切ない。組立エリアの空調温度を一定に保つためだ。そこにはM工場の特長である“徹底したエコシステム”があった。

「組立は空気を綺麗に保つよう神経を使う必要がある。金属を削る機械加工の粉塵の影響がないよう、非常にクリーンな空気を組立エリアでつくり、空気を再利用するという形で機械加工エリアに換気をしていく。このM工場は、太陽光発電により年間70万kwを発電し、省エネでエネルギーも監視し消費電力をコントロールすることができます」(松廣部長)

このように機械加工スペースは全自動の加工ラインの構築と、技能伝承エリア、超精密機械加工エリアを持つことが大きな特長であった。

より良い機械を全世界に向けて送りたい

この中で関社長は関係各位に感謝の意を述べたあと、「このM工場は、戦火の足音が高まる中の昭和14年に猪名川の地に8万坪を確保して猪名川製造所を新設し、本格的に工作機械の増産体制をはかった。以来、70数年に亘り、弊社の中核的な工場としてその役割を果たしてきた。長年の老朽化により生産活動に支障が出てきたので建て替えに至ったが、来年、創業100周年を迎えた今に、次の世代を担う基幹工場としての新しい姿をみせることができたことは大変な喜びでもある。新M工場では大半の設備を更新し、生産能力が2割アップする。特に、横形、5軸機においては増産をしていきたいと計画している。生産効率や品質面も向上した新M工場については、お客様に自信を持ってお見せできる工場として、営業の最大の武器として活用したいと思っている。今日はOKKの新しいものづくりの始まりの日。気持ちを新たにし、より良い機械を全世界に向けてお送りしたいと思っています」と意気込みをみせた。

井関社長から並川設計事務所 並川浩之氏、大林組 専務執行役員 大阪本店長 長谷川 博氏に感謝状が贈呈されたあと、それぞれが謝辞を述べた。加藤友彦 取締役上席執行役員生産本部長の乾杯の発生で祝宴が開かれ、浜辺義男 取締役常務執行役員猪名川製造所長の手締めでお開きになった。

2013年数値制御(NC)工作機械生産実績等調査 日工会

日本工作機械工業会(会長=花木義麿オークマ社長)が、このほどまとめた2013年数値制御(NC)工作機械生産実績等調査は次のとおりとなった。1.調査要領【調査目的】数値制御(NC)工作機械に関する統計資料を保管し、その普及状況などを把握することを目的とする。【調査時点】2014年2月。【調査期間】2013年(1~12月)実績。【調査対象】日工会会員企業に調査票の提出を依頼し、NC工作機械の生産実績津のあった79社を集計。2.生産機種別メーカ数2013年にNC工作機械の生産実績等があった会員及び2014年に生産を計画している会員は、新規入会により前年比で1社増加し、計79社となった。機種別メーカ数をみると、「マシニングセンタ」が37社と最も多く、調査対象の半数近くの会員が生産している。次いで「NC研削盤」31社、「NC旋盤」26社、「NC専用機」24社の順となっている。前年からの増益をみると、「NC専用機」が3社増、「NCフライス盤」、「NC研削盤」、及び「マシニングセンタ」がそれぞれ1社増となった。一方、「その他のNC工作機械」が3社減、「NC旋盤」「ターングセンタ」及び「NC歯車機械」がそれぞれ1社減少となった。今年から新たにNC旋盤の内数として「複合加工機」、マシニングセンタの内数として「5軸以上のマシニングセンタ」を追加した結果、「旋盤ベース複合加工機」は10社、「5軸以上のマシニングセンタ(以下、5軸マシニングセンタ)」は24社となった。その結果、全機種合計の延数178社となった。3.生産・出荷(1)生産13年の生産台数は45,867台で、前年比△17.7%と2年連続減少、金額ベースでは同△9.6%の8,917億円で4年ぶり減少となり、5年連続で1兆円割れとなった。なお、経済産業省「生産動態統計調査」の2013年NC工作機械生産は47,487台(同△42.2%)、7,914億円(同△23.6%)で台数、金額とも4年ぶりの減少となった。(2)出荷13年の出荷台数は45,926台(前年比△17.1%)と2年連続減少、金額ベースでも9,242億円(同△8.2%)と4年ぶりに減少し、2年ぶりの1兆円割れとなった。(3)機種別生産状況13年の機種別生産状況(金額ベース)を伸び率順に見ると、「NCレーザ加工機」前年比+9.4%、「マシニングセンタ(立)」同+1.9%、「NC放電加工機」同+0.6%と、3機種のみ増加となった。一方、「NC歯車機械」同△32.8%、「NC中ぐり盤」同30.5%、「NC研削盤」同△24.6%、「ターニングセンタ」△24.2%、「その他のNC工作機械」同△16.1%、「マシニングセンタ(横)」同△15.1%、「NC旋盤(立)」同△14.6%などが2桁の減少となった。なお、NC工作機械の総生産額に占める「NC旋盤(計)」の割合は31.6%、「マシニングセンタ(計)」は38.9%と、この2機種でNC工作機械生産額の約7割を占める傾向に変わりはなかった。なお、「NC旋盤(計)に占める「うち旋盤ベース複合加工機計」の割合は23.3%、「マシニングセンタ(計)に¥」に占める「うち5軸マシニングセンタ計」の割合は18.6%となっている。4.出荷状況の分析(1)制御形式別の動向13年の総出荷台数(45,926台、前年比△17.1%)を制御形式別にみると、「位置決め制御」が同△1.6%の3,601台(構成比7.8%)、「直線切削制御」が同△44.9%の2,571台(同5.6%)、「輪郭切削制御」が同△15.6%の39,754台(同86.6%)となった。制御軸数別では、「1軸」が同+47.1%の921台(構成比2.0%)、「5軸」が同+2.6%の4,268台(同9.3%)と増加した一方で、「4軸」が同△5.2%の18,298台(同39.8%)、「3軸」が同△7.6%の12,944台(同28.2%)、「6軸以上」が同△37.2%の1,108台(同2.4%)、「2軸」が同△46.2%の8,387台(同18.3%)と減少した。(2)販売形態別・国内ユーザ規模別の動向13年の国内出荷をユーザ規模別のウエイトでみると、「大企業向け」は37.5%、「中小企業向け」は60.9%となり、大企業向けの割合が前年から6.8ポイント低下し、中小企業向けが6割を超えた。また、「中小企業向け」のうち「従業員30人以下の小規模企業向け」のウエイトは前年から1.6ポイント上昇し、2007年以来6年振りに2割を超えた。官公庁等向けにあたる「その他」は1.6%と前年を0.1ポイント上回った。出荷額の販売形態別比率は、「国内向け」が直接販売25.4%・間接販売74.6%、「海外向け」が直接販売31.1%・間接販売68.9%の割合となった。次に国内ユーザ規模別にみると、「大企業向け」が直接販売36.3%・間接販売63.7%。「中小企業向け」が直接販売19.0%・間接販売81.0%となった。大企業向けは中小企業向けに比べて直接販売の比率が高く、中小企業向けは間接販売の割合が高いという従来の傾向が続いているが、中小企業向けでも直接販売夫割合が高くなってきている。(3)業種別の動向13年の出荷先(金額ベース)は、『内需』が3,030億円で前年比△16.3%と3年ぶりの減少となった。『輸出』も6,212億円(同△3.7%)と4年ぶりの減少となった。リーマンショック前のピークである2007年と比べると、内需は5割弱の水準、輸出は8割強の水準に留まっている。『内需』の出荷先を主要業種別にみると、『航空機・造船・輸送用機械向け』は同+68.8%と2年連続で増加したが、『電気・精密向け』は同△33.7%、『一般機械向け』は同△21.2%、『自動車向け』も同△12.8%と主要業種は2桁の減少となった。全11業種でみると『航空機・造船・輸送用機械向け』、『官公需・学校』、『その他の需要部門』及び『商社・代理店』の4業種が増加した。次に、出荷総額に占めるウエイト(金額ベース)を主要業種でみると、『輸出』が67.2%が67.2%、『内需』が32.8%隣、輸出比率は67.2%と前年に比べ3.2ポイント上昇した。『内需』の出荷先を主要業種別にみると、『一般機械向け』11.8%(前年比△2.0ポイント)『自動車向け』10.9%(同△0.5ポイント)『電気・精密向け』3.2%(同△1.2ポイント)『航空機・造船・輸送用機械向け』2.0%(同+0.9ポイント)となった。(4)機種別の動向13年の出荷額について、主要業種に機種構成ウエイトをみると、『一般機械向け』は「マシニングセンタ」42.2%(立て形24.4%・横形10.8%・その他6.9%)、「NC旋盤」28.0%(立て形3.1%・横形23.6%・ターニングセンタ1.3%)、「NC研削盤」11.0%となった。『自動車向け』は「NC旋盤」41.3%(立て形2.1%・横形39.1%・ターニングセンタ0.2%)、「マシニングセンタ」28.2%、(立て形11.1%・横形15.7%・その他1.4%)、「NC研削盤」10.4%となった。『電気・精密向け』は「NC旋盤」が37.8%(立て形1.0%・横形35.4%・ターニングセンタ1.4%)、「マシニングセンタ」26.0%(立て形16.5%・横形6.1%・その他3.4%)、「NCレーザ加工機」18.2%となった。続いて『輸出』総額に占める機種構成ウエイトをみると「マシニングセンタ」が41.2%(立て形16.2%・横形21.5%・その他3.6%)と高い割合を占め、続いて「NC旋盤」30.8%(立て形2.0%・横形28.4%・ターニングセンタ0.4%)、「NC研削盤」7.8%となり、『輸出』全体の7割以上を「マシニングセンタ」と「NC旋盤」で占めた。13年需要業種別出荷実績のうち、ウエイトが高い「NC旋盤(横)」、「マシニングセンタ(横)」、「マシニングセンタ(立)」、「NC研削盤」、「NCレーザ加工機」、の5機種を業種別にみると、「NC旋盤(横)」は、『輸出』が66.3%と最もウエイトが高く、次いで『自動車向け』14.8%、『一般機械向け』9.7%となった。「マシニングセンタ(横)」は、『輸出』が78.6%と大半を占め、『自動車向け』9.3%、『一般機械向け』7.0%と続く。「マシニングセンタ(立)」では『輸出』66.3%、『一般機械向け』17.7%、『自動車向け』7.4%、「NC研削盤」は『輸出』62.4%、『一般機械向け』15.4%、『自動車向け』13.5%、「NCレーザ加工機」は『輸出』59.9%、『金属製品向け』11.2%、『一般機械向け』9.1%の順になった。(参考)背景―2013年の工作機械受注の状況2013年の工作機械受注は、総額で1兆1,170億円(前年比△7.9%)、NC工作機械に限ると1兆867億円(△8.1%)となり、いずれも2年連続前年実績を下回ったが、ともに3年連続で1兆円台を維持した。内需は、アベノミクス効果により円高が是正され、輸出産業を中心に企業収益が改善したほか、年後半から政策効果も顕在化し、内需は前年比+6.6%の4,008億円と2年ぶりに4,000億円台を回復した。主要業種別にみると、電気・精密向けが同△5.5%(341億円)と減少したが、一般機械向けが同+1.8%(1,629億円)、自動車向けが同+6.0%(1,236億円)、航空機・造船・輸送用機械向けが同+18.8%(225億円)と増加した。一方、外需は、前年比△14.4%の7,162億円と2年連続前年割れとなった。主要3極の状況をみると、アジアでは、東アジアは中国が前年比△49.7%(1,539億円)と半減し、その他アジアも同△24.8%(945億円)と減少したことにより、アジア計では同△36.5%(3,007億円)と大幅な減少となった。欧州は、リーマンショック前の5割強に止まっているが、同+25.3%(1,450億円)と2年ぶりの増加で緩やかながら着実に回復に向かっている。

セコ・ツールズ、Jetstream Tooling® の性能を改善

セコ・ツールズは最近、新しいレバークランピング設計や、オプションの粗加 工用インデューサなど、複数の機能強化により、Jetstream Tooling 製品ラインの生産性と工程の安全性を改善した。これらの機能強化により、Jetstream Tooling の性能がさらに向上し、メーカーは旋削で熱を除去することで、より高い生産性とパーツ品質を維持できるようになる。

セコ・ツールズは最近、新しいレバークランピング設計や、オプションの粗加 工用インデューサなど、複数の機能強化により、Jetstream Tooling 製品ラインの生産性と工程の安全性を改善した。これらの機能強化により、Jetstream Tooling の性能がさらに向上し、メーカーは旋削で熱を除去することで、より高い生産性とパーツ品質を維持できるようになる。

Jetstream Tooling の新たな利点をいくつかもたらすことができるように、ネガチップの従来のピンクランピングシステムの代わりにレバークランピング設計が採用されている。この利点はコーナーチェンジの正確さの向上、粗加工で高い負荷がかかる状況でチップが動くことを防止する等がある。

Jetstream Tooling Duoシステムを装備したシャンクタイプのホルダでは、ホルダの下にある追加のクーラント噴出口から、切れ刃の真下にあたる第 2 の熱領域にクーラントが噴射される。これにより、冷却効率とパーツ品質が向上する。また、別売りの粗加工用インデューサを使用すれば、大切込みや高送りに対応できるようクーラントジェットを調整できる。すべてのインデューサで、ジェットの精度と効率が高まるようにクーラント噴出口設計が改善されている。

ケナメタルが工具のデジタルナレッジを活用して生産性を効率的に改善

2013年に登場したケナメタルのNOVOデジタル工具およびプロセスプランニングアプリケーションがプロセス機能を絶えず追加し、継続的に向上している。現在、NOVOバージョン1.3はクラウドを介して工具管理、Eコマース、および他の工場システムと連携しているため、データエラーが低減し、付加価値のないデータ転送は過去のものとなった。

2013年に登場したケナメタルのNOVOデジタル工具およびプロセスプランニングアプリケーションがプロセス機能を絶えず追加し、継続的に向上している。現在、NOVOバージョン1.3はクラウドを介して工具管理、Eコマース、および他の工場システムと連携しているため、データエラーが低減し、付加価値のないデータ転送は過去のものとなった。

ケナメタルの副社長兼最高マーケティング責任者であるJohn Jacko氏は次のように述べている。「当初から、NOVOに対する当社のビジョンは、切削工具データおよび機械加工の知識の活用が求められる工場システムと緊密に連携するオープンソースシステムを提供することで生産性を向上させること。デジタル工場提供の約束を果たすことは手始めにすぎません。クラウドを介してケナメタルのToolBOSS™工具管理システムに接続し、Eコマースシステムへの入力を効率化するというビジョンはすぐに現実のものとなります」。

●緊密な接続によるEコマース

顧客は技術プラットフォームの継続的かつ迅速な開発により、さらなる価値が提供されることを期待しているが、2013年にNOVO独自の工具選択機能、工具設定ツール、工具アドバイザー、およびジョブ機能が登場してから、NOVOは、Machining Cloudを介して、Eコマースとの接続、簡単なISO 13399エクスポート、およびToolBOSS工具管理システムとの統合を実現してきた。NOVOのユーザーは、「見積り依頼」ボタンを押してショッピングカートリストを代理店に転送することで、地域のケナメタル代理店に見積りを依頼でき、代理店はアイテムの詳細情報および回答する依頼者の情報に関する通知を受け取ることができる。また、新しいポップアップ機能により、既存のショッピングカートにスペアパーツおよび他の個別アイテムを簡単に追加することもできる。スペアパーツは、パーツ一覧で「追加」または「削除」を指定できる。

最新ソフトウェアバージョンを適用したクラウド上のToolBOSSのユーザーは、NOVOを使用してプロセスプランに提案されたアイテムがToolBOSSの在庫から入手可能かどうかを確認できるため、プランと予算の両方をさらに効率的に利用することができる。顧客の部品番号はNOVO工具アドバイザー結果へ自動的に入力され、工具在庫がToolBOSSデータベースを介してポップアップで表示される。

NOVOは、工具管理、Eコマース、および他のプログラムと緊密に連携し、工場システムを強化することで必要なときに正確な工具知識の提供をするツールである。

ショットモリテックス、9メガピクセルカメラ対応1インチCCTVレンズ「ML-U MP9」

ショットモリテックス(社長=佐藤隆雄氏)が、9メガピクセルカメラ対応1インチCCTVレンズ「ML-U MP9」シリーズの販売を9月2日より開始する。

ショットモリテックス(社長=佐藤隆雄氏)が、9メガピクセルカメラ対応1インチCCTVレンズ「ML-U MP9」シリーズの販売を9月2日より開始する。

近年のマシンビジョン市場では、より広い視野を高解像で認識し、タクトタイム(1日の稼働時間/1日当たりの生産数量)を向上させたいという市場ニーズに合わせて、カメラ素子が大型化、高分解能化していく傾向がある。「ML-U MP9」シリーズは、このニーズに対応すべく、イメージフォーマットを最大1インチ、レンズ分解能をピクセルピッチ3.6μmに対応させることで、最新の9メガピクセルカメラの性能を最大限発揮させる高スループット、高精細認識を可能とした高性能CCTVレンズ。最新の9 メガピクセルカメラと組み合わせることで、当社従来品2/3インチ用レンズに比べて、30%以上の広い視野で高解像撮像を行うことが可能となる。

用途として、「基板検査」、「自動車部品検査」、「食品検査」等の各種外観検査が挙げられる。

7月分工作機械受注総額は1278.2億円 日工会

日本工作機械工業会がまとめた7月分の受注実績は以下の通り。2014年月7月分工作機械受注総額は、1278.2億円(前月比+0.1%・前年同月比+37.7%)となった。受注総額は、5カ月連続の1200億円超。1000億円超は11カ月連続内外需とも前月から微増で高水準の受注が継続。内需は政策効果が顕在化し、2カ月連続の400億円超。リーマンショック以降の最高額を2カ月連続で更新。外需は5カ月連続の800億円超と高水準の受注が継続。欧米の堅調さに加えて今月はアジアでも増加。今後も内需、外需とも回復基調で推移すると見込まれるが、中国の電気・精密向けスポット受注の動向も注視。

【7月分内需】

427.7億円(前月比+0.3% 前年同月比+30.6%)。■内需総額・前月比3カ月ぶり連続増加、前年同月比13カ月連続増加。・2カ月連続の400億円超。リーマンショック以降の最高額を2カ月連続で更新(6月:426.6億円)・政策効果が顕在化し、主要業種を中心に堅調。今後も高水準の受注を期待。① 一般機械 188.5億円(前月比+12.4% 前年同月比+43.5%) うち金型 25.7億円(前月比+22.1% 前年同月比+27.0%)② 自動車 135.2億円(前月比△15.3% 前年同月比+42.3%) うち部品 86.9億円(前月比△23.8% 前年同月比+33.6%)③ 電気・精密 46.6億円(前月比+36.4% 前年同月比+69.4%)④ 航空機・造船・搬送用機械 16.5億円(前月比+3.9% 前年同月比△23.1%)

【7月分外需】

850.5億円(前月比+0.1% 前年同月比+41.5%)。■外需総額・前月比は2カ月連続増加、前年同月比は9カ月連続増加。・5カ月連続の800億円超。・堅調な欧州、北米市場にアジアのスポット受注が加わり、高水準の受注が継続。① アジア:452.5億円(前月比+5.9% 前年同月比+55.0%)・東アジア:335.6億円(前月比△3.6% 前年同月比+68.6%)〈中国〉:279.4億円(前月比△6.3% 前年同月比+110.7%)・その他アジア:116.8億円(前月比+47.7% 前年同月比+26.0%)〈タ イ〉:33.2億円(前月比+58.5% 前年同月比△40.6%)〈インド〉:24.3億円(前月比+1.4% 前年同月比+104.0%)② 欧州:170.2億円(前月比+5.2% 前年同月比+40.6%)〈ドイツ〉:53.4億円(前月比+16.5% 前年同月比+41.3%)③ 北米:216.3億円(前月比△7.4% 前年同月比+21.1%)〈アメリカ〉:186.2億円(前月比△9.4% 前年同月比+19.9%)

6月分超硬工具主要統計

超硬工具協会がまとめた2014年6月分超硬工具主要統計は以下の通り。【超硬合金重量】514トン(前年比117.4)。【超硬工具生産額】切削工具208億3900万円(前年比117.1)、耐摩工具32億600万円(同110.3)、鉱山土木工具7億7200万円(同113.4)、その他工具4億9700万円(同120.6)、焼結体・工具20億6800万円(同113.5)、合計273億8200万円(同115.9)。【輸出入】輸出95億700万円(前年比108.3)、輸入58億8500万円(同129.6)。【超硬工具出荷額】切削工具216億6500万円(前年比118.8)、耐摩工具31億7900万円(同109.8)、鉱山土木工具8億1700万円(同112.2)、その他工具4億4100万円(同107.3)、焼結体・工具23億4600万円(同116.4)、合計284億4800万円(同117.2)。【刃先交換チップ】生産2980万8000個(前年比116.7)、出荷2996万9000個(同119.0)。

2014台湾生活用品及びパテント商品商談会 in東京 入場無料、サンプル展示多数!

台湾生活用品メーカー・輸出業者72社が来日し、9月26日(金)にホテルオークラ東京(東京都港区)で「2014年 台湾生活用品及びパテント商品商談会」(主催:経済部国際貿易局、執行:台湾貿易センター)を開催する。毎年恒例となるこの商談会は定期的に商談ができる場として、2013年は三会場合計1,739名のバイヤーが来場した。●開催概要9月26日(金)09:30-17:00 (入退場自由)ホテルオークラ東京 本館1階「平安の間」(東京都港区虎ノ門2-10-4)●主要展示商談品目家庭用品、インテリア、ヘルスケア用品、ギフト、文具、バッグ、電子製品、DIY用品、ハードウェア、カー用品、スポーツ用品、家電製品、アウトドア用品、園芸用品、ペット用品、美容用品、高齢・介護用品、アイデア・パテント取得製品、その他。↓面談会詳細はコチラ↓http://www.taitra.gr.jp/event/life/index.html↓来場事前登録(無料)↓http://www.taitra.gr.jp/event/life/reg.html送信完了後、「登録受付済メール」がご登録のメールアドレスに送信されるので、会場受付では登録受付済メールのプリントと名刺2枚を提示すること。

ジーベックテクノロジーと不二越が「ドリル加工時のバリ」をテーマに共同セミナーを開催

このほどジーベックテクノロジーと不二越が共同で、“ドリル加工時”のバリをテーマにしたセミナーをジーベックテクノロジーの開発拠点であるジーベックプラス(東京都大田区東糀谷)で開催した。

このほどジーベックテクノロジーと不二越が共同で、“ドリル加工時”のバリをテーマにしたセミナーをジーベックテクノロジーの開発拠点であるジーベックプラス(東京都大田区東糀谷)で開催した。

不二越が切削工具の形状と加工条件・加工方法によるバリの抑制方法を、ジーベックテクノロジーが交差穴のバリ取り・内径研磨の自動化方法を紹介し、マシニングセンタを使った加工実験を行った。

バリ取り大学の特別講義「ドリル加工時のバリ生成メカニズム」も行い、理論と実践を提供した。

ユーザーが直面するバリの問題点に焦点を当てる

「アクアドリルは弊社も使っているが加工面が綺麗。ジーベックの推奨するバリ取りの自動化は加工効率の向上が期待でき、非常に興味があります」(自動車メーカー)と、参加者の評判も上々だった。

なお、第三弾は、“フライス加工時のバリ”焦点をあて、バリ抑制チップを開発するなどバリに対する問題意識の高い住友電工ハードメタルと今秋の開催を計画中である。また、第一弾も定員オーバーのため参加できなかったユーザーも多数いたという人気の日進工具とは年内に再度“エンドミル加工時のバリ”に焦点を当てた共同セミナーの開催を予定している。

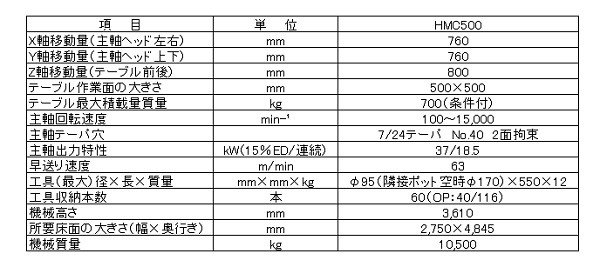

OKKがクラス最大級の高速性を実現した横形マシニングセンタ「HMC500」の販売を開始!

量産部品加工市場では、コスト削減が重要課題であり、加工機に求められる要求も高まっているのを受け、大阪機工(社長=井関博文氏)がこのほど、「HMC400」の上位機種として、高速性、高性能性、コストパフォーマンスに優れた「HMC500」を新たに開発し、製造販売する。優れた高速性能により、非切削時間の短縮を実現し生産性が向上する。

量産部品加工市場では、コスト削減が重要課題であり、加工機に求められる要求も高まっているのを受け、大阪機工(社長=井関博文氏)がこのほど、「HMC400」の上位機種として、高速性、高性能性、コストパフォーマンスに優れた「HMC500」を新たに開発し、製造販売する。優れた高速性能により、非切削時間の短縮を実現し生産性が向上する。

「HMC500」の主な特長

。

(1)高速性の追求

FEM解析により移動体構造・質量を最適化することで、早送り速度63m/min、最大送り加速度1G、工具交換時間(CtoC)2.9秒とクラス最大級の高速性を実現し、非切削時間を従来機約30%短縮し、生産性を向上する。

(2)主軸性能の向上

主軸には高速高剛性の4列組合せアンギュラベアリング、主軸モータには高トルクビルトインモータを採用することで鉄系からアルミ系まで、幅広い材料に対して高速切削が可能となる。

(3)大きな加工エリア

最大ワークサイズφ800×高さ1,150とし、自動治具インターフェースにも柔軟に対応が可能となっている。

(4)万全な切屑処理

天井シャワーとテーブル前後にコイルコンベヤ2機を標準装備しており、機内での切削堆積を防ぎ、切屑を速やかに機外に排出する。

(5)ECO対応

環境への負荷低減として、LED照明採用による省エネや送り駆動部のグリース潤滑採用による廃油削減などにも対応している。また、同社独自のエコスリープ機能(機械待機状態でのチップコンベヤ、油圧ユニット、サーボモータの動力を遮断)により、待機時の消費電力を約35%削減できる。(%表示は同社従来機との比較を示す)。

主な仕様

販売予定価格は31,800,000円。

販売台数は年間60台を目標としている。

なお、今年9月8日から米国のシカゴで開催されるIMTS2014、10月30日から東京で開催されるJIMTOF2014に出展する。