ニュース

DMG MORISAILING TEAM 白石康次郎選手 過酷な単独無寄港世界一周ヨットレース 「Vendée Globe(ヴァンデ・グローブ)2024」に向け壮行会

DMG MORI SAILING TEAM 白石康次郎選手が世界で最も過酷な条件のもとで行われるといわれている「Vendée Globe2024」に参戦するにあたり、10月3日、パレスホテル東京(東京都千代田区丸の内)で『DMG MORISAILING TEAM「Vendée Globe」壮行会』が開かれた。白石選手が出場するVendée Globeは、4年に1度開催され、単独無寄港で世界一周を目指すヨットレースであり、性別、年齢、身体の自由や不自由は一切関係ない。白石選手は、本年11月10日にフランス・レ サーブル ドロンヌをスタートする。

今回の走行距離4万5,000km、参加選手は11カ国から40人(男性34人、女性6人)が参加する。8位以内を目標に、白石選手が操作するDMG MORI Global One 号は、今回、バウを5m切って付け替え、直線的だった羽も湾曲させてよりスピードをあげるために改造している。

DMG MORI SAILING TEAMのオーナーである森 雅彦 DMG森精機社長は、あいさつのなかで、「2018年にセーリングチームを立ち上げた。2020年に新艇をつくり、途中で課題もあったが完走した。その一方で、改善・改良が必要になった。去年、一昨年と多くのレースに参加し、船も白石選手も良い状態に仕上がっている。白石選手が気持ち良く来月出港できるように、また、安全に戻って来られるよう祈念したい。」と述べた。

続いて白石選手が日頃の感謝の意を表したあと、「皆様の顔を見て、また行くんだな、という気持ちになった。前回はパンデミックの影響でクルーとの接触も禁じられ、苦しいスタートだった。前回は心臓の手術をしたあとだったので、よくあの状況でやってこられたな、と思っている。今回は全力で皆さん頑張っており、船の状態も非常に良い。DMG MORI Global One 号はずいぶん走っているが、現在20名がひとつの目標に向かって頑張っている。若い時に、どうしてもVendée Globeに出たかった。前回、皆に支えられ、夢の新艇を持てて、夢のフィニッシュができて、こんなに幸せなことはなかった。皆様に感謝とお礼を言わせて頂きたい。」と述べた。

鏡開きのあと、同チームと親交のあるTUBUの前田亘輝

東京大学とシンコーホールディングスが社会連携講座「地下環境の持続可能な開発のための工学」を共同開設

東京大学大学院工学系研究科(研究科長:加藤泰浩氏)とシンコーホールディングス(社長:吉田香太郎氏)は、このほど、社会連携講座「地下環境の持続可能な開発のための工学」を共同で開設したと発表した。この講座では、地下の環境汚染の除去、拡散防止、動態の理解、およびモニタリングについて、以下のようなバイオ・環境・土木などの分野融合的な工学研究を行っていく。(1)地下環境の原位置除染技術の開発 バイオ電気化学的システムなどを用いた難分解化合物の分解や金属イオンの低毒化・不働態化を原位置で促進する技術の開発を行う。(2)地下環境の汚染拡散防止技術の開発 バイオセメントを利用した土壌固化、汚染物質封入と拡散遮蔽技術、および高付加価値セメントの開発を行う。(3)地下環境の汚染動態の理解 ミクロ(汚染物質と微生物の反応、難分解化合物の代謝など)、メソ(汚染物質の流動挙動の解析)、マクロ(実環境のモニタリング、流動シミュレーションによる汚染物質の動態)の各スケールで地下環境の汚染物質の動態の理解に取り組む。(4)地下環境の汚染検出技術の開発とDX化 地下の環境汚染の高感度・簡便なモニタリング・検出技術、及び統計やAIを利用した評価手法の開発とDX化を行う。この講座の活動を通じて、地下の環境汚染の検知・理解・対策のための分野融合的な研究・技術開発を実施し、地下の環境問題対策の拠点創成に取り組み、さまざまな環境対応に関わる技術習得と教育の充実を通し、環境問題に対応できる専門人材の育成に努めるとしている。 〈社会連携講座の概要〉講 座 名:地下環境の持続可能な開発のための工学(Engineering for Sustainable Development of Subsurface Environments)設置期間:2024年10月1日~2027年9月30日(3年)代表教員:小林 肇 東京大学大学院工学系研究科附属エネルギー・資源フロンティアセンター 准教授

日本工作機械工業会 自動化を普及・促進するための3Dマトリックスソフトをリリース!

日本工作機械工業会(会長=稲葉善治 ファナック会長、以下日工会)は、このほど製造現場の⾃動化を普及・促進するため、⾃動化に必要な⼯作機械や周辺装置の仕様や機能を3D マトリックス形式でまとめたソフトウエアを同会ホームページ上にリリースした。社内で⾃動化について検討を⾏う際や、ユーザとの⾃動化の打合せを⾏う際に、このソフトウエアを利⽤すれば同⼀指標に基づいた意⾒交換を⾏えることにより、効率的かつ効果的な⾃動化の実現が期待できる。

↓URLはこちら↓

https://jmtba.or.jp

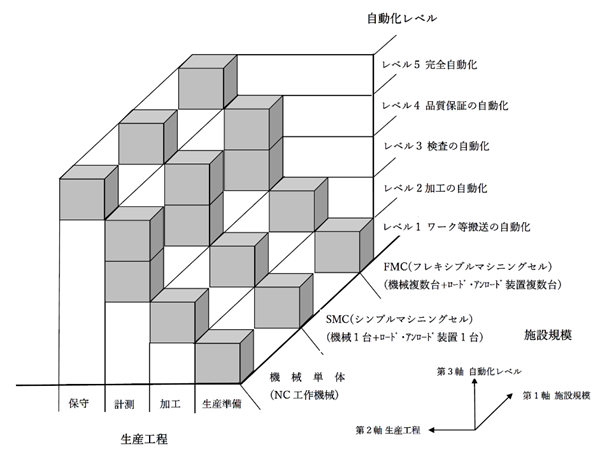

生産システム自動化レベルの基準

このソフトを開発するにあたり、日工会では「少⼦⾼齢化や慢性的な労働⼒不⾜が深刻な課題となっており、これらの課題に対処するためには、⽣産性の向上や効率化が不可⽋であり、その⼿段として⽣産⾃動化が注⽬されている。当会では、製造現場におけるデジタル化やIoT 化、スマートマニュファクチャリングの実現に向けて、⼯作機械ユーザの⾃動化

要求への対応や、⼯作機械メーカの⾃動化への取組みの底上げを図る⽬的で、今後製造される⼯作機械を対象として、機械、周辺装置を含む⽣産システムについて、システムの規模や省⼈化・無⼈化の⾃動化レベルに応じた⼯作機械及び周辺装置の仕様・機能の指針を策定致し、3次元マトリックス形式の表記にまとめた。」としている。

今回、生産システムの自動化レベルの基準を設け、日工会では、自動車の自動運転のように自動化レベルの基準を定義し、工作機械メーカ、ユーザ双方が自動化に取り組む指標を示すことにした。

それによると、生産システムの自動化レベルを1~5の5段階に分け、生産工程の主体が「人」か「システム」かで分けて定義付けた。同工業会によると、「自動化の根ベルト技術的難易度は必ずしも一致したものではなく、技術の進歩により変化すると考えられる。なお、全ての生産工程を「人」が作業する状態を「レベル0」とし、今回の自動化レベルの基点としている。

●レベル1:ワーク等搬送の⾃動化

⽣産準備の⼀環として、AGV(⾃動搬送装置)、AMR(⾃⽴⾛⾏搬送ロボット)等を⽤いて、⼯作機械本体の近くに⼯作物、⼯具、治具等を⾃動的に配置する等、加⼯前に⾏う諸作業の⾃動化を⽰している。

●レベル2:加⼯の⾃動化

チャック⽖や⼯具情報の⾃動登録、加⼯プログラムの⾃動作成等の加⼯⼯程に直接関係する⽣産準備や加⼯状態の⾃動確認、⼯具刃先の⾃動確認、切屑の⾃動認識と⾃動清掃等、加⼯⼯程中の諸作業の⾃動化を⽰している。

●レベル3:検査の⾃動化

機械からのワークの⾃動取り出し、ワークの⾃動搬送、機内外の⾃動計測等、検査に関する諸作業の⾃動化を⽰している。

●:レベル4品質保証の⾃動化

検査データを分析し、分析結果を「加⼯」に修正指⽰し、修正に基づいた「加⼯」を⾃動実⾏することを⽰している。

●レベル5:完全⾃動化

全ての⽣産⼯程が、「システム」によって稼働し、「⼈」が全く介在しない状態を⽰している。

3次元マトリックスソフトの概要

日工会では下記の要領で3次元マトリックスソフトを整理している。

■第1軸:施設規模

・機械単体

・SMC(シンプルマシニングセル)

・FMC(フレキシブルマシニングセル)

*SMCは機械1台+ロード・アンロード装置1台を想定。FMCは機械複数台+ロードア・アンロード装置を複数台想定。

■第2軸:生産工程

生産設備、加工、検査、保守の4つの大きな分類。(ここでは保守の定期検査は含まれない。)

■第3軸:自動化レベル

レベル1:ワーク等搬送の⾃動化

レベル2:加⼯の⾃動化

レベル3:検査の⾃動化

レベル4:品質保証の⾃動化

レベル5:完全⾃動化

3次元マリックスソフトのキューブの各⾯にカーソルを合わせてクリックすることで、各⽣産⼯程と各施設規模の⾃動化レベルの指標となる仕様や機能の詳細が表⽰される。また、仕様や機能は、ハード系(メカ系、電気系、物理系等)機能、ソフト系(通信、情報のやり取り等)機能、情報(ソフト系で⽤いる情報・データ等)系機能と分けて表⽰される。

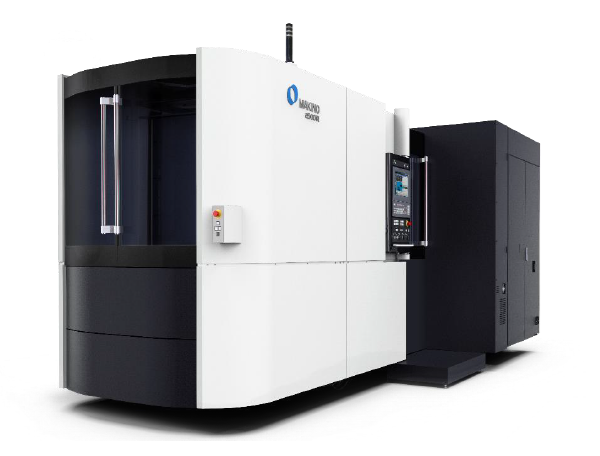

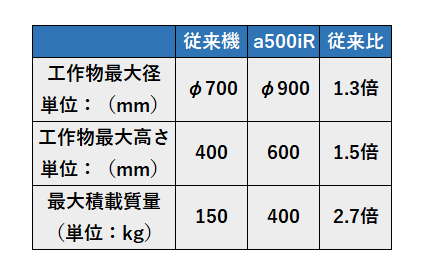

牧野フライス製作所 5軸制御横形マシニングセンタ「a500iR」の販売を開始

牧野フライス製作所は、このほど5軸真制御横形マシニングセンタ「a500iR」の販売を開始した。

同社によるとこの機種は、「近年、労働人口の減少、国際情勢によるサプライチェーンの見直し、カーボンニュートラルへの対応など、急激に変化する事業環境への対応が求められていることから顧客ニーズも多様化し、従来よりも更なる生産性の向上、新しい価値の創出を迫られています。この様な背景のもと、省人化・工程集約へ対応する新たな5 軸加工機を開発致しました。5 軸加工機でも高い加工精度と俊敏性を犠牲にしない機械構造を採用し、幅広い業種・従来機よりも大きな対象加工物において高能率な加工を提案致します。」と意気込みをみせる。

幅広い業種に貢献

「a500iR」の主なメリットは、①高い生産性の機械構造、②確実な切りくず処理、③経済性/環境への配慮、④作業性、⑤自動化対応――――だ。

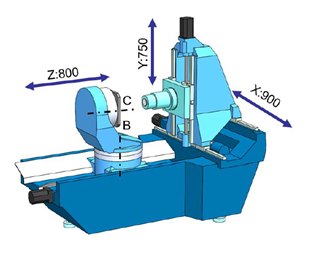

機械本体構造は、同社部品加工機として長年の出荷実績がある「a-nx」シリーズの信頼性のある機械構造を採用し、5軸加工で高い加工精度と俊敏な動作を実現するために、B軸ロータリテーブル上にC軸ロータリテーブルを搭載する構造を採用している。加工反力を効率的に受けるスラントコラム構造と高剛性B/C軸ロータリテーブルの組み合わせにより、高い加工能力を実現する。また、B軸の旋回範囲を-110~+180°まで広く確保し、複雑な加工形状に対応、工程集約に寄与する。

さらにB、C軸を構成する素材、ベアリング、パレット把持部の剛性を強化することで、工作物寸法積載質量の制約を改善し、従来よりも幅広い業種・材質の加工が可能となった。また、パレットクランプを従来機2点から4点へ拡大し、重い工作物の高能率な加工を実現した。C軸ロータリテーブル内部には変形調整機構を内蔵することにより、工作物の質量に応じてテーブルの変形(傾き)を改善し重量工作物積載時にも高い加工精度を実現する。(特許取得済み)

主軸は、同社部品加工機「a-nx」で実績のある14,000回転主軸を採用している。14,000回転までの立ち上がり時間を1.6秒~1.2秒に高速化(従来比25%向上)、高速回転時の出力40%アップ、低速でのトルクも向上した。これにより、非切削時間・切削時間が短縮され、鋳物の重切削やアルミの削り出し加工等で生産性の向上に寄与する。また、従来機よりもストロークを拡大し、重い工作物の加工を可能とする一方、俊敏性も従来機に対して向上させた。

さらに、工具長510mmの長い工具を使用することが可能で、深物の工作物への加工や深穴加工が可能となり工程集約に寄与し、加工能力については4軸横形マシニングセンタ同等を実現している。5軸加工機では犠牲になりがちな加工能力を堅牢な機械構造と抗豪勢なB/C軸テーブルを用いることで改善した。

切りくず処理にも工夫がなされており、加工室内を洗浄するシャワークーラント、テラス洗浄クーラントに加え、切りくずが堆積しやすいC軸ロータリテーブル下部にクーラントを流し、切りくずを洗浄する。除去された切りくずはテーブル直下のセンタトラフへ運ばれ、速やかに機外へ排出される。

環境負荷低減! 自動化にも貢献

eSTABILIZER(厳密な工場空調がない環境においても安定的に高い加工精度を実現する機械制御機能)、省エネルギー機能(各補器類の運転を最適化)を搭載し、工場での空調にかかる消費電力、補器類含む機械自体の消費電力を削減するうえ、作業性にも配慮したつくりになっている。

加工中のパレットをテーブルが垂直に把持する機械形態でありながら、パレット交換したワークの段取り位置ではパレットが水平状態となり水平段取りが可能。搭載可能な工作物が従来機よりも大きく、重くなったもののクレーンを使用した工作物や治具の搬出入が可能で、容易に工作物の設置・脱着が行える仕組みである。

また、自動化へも対応しており、長時間の連続運転、5 軸加工による工程集約に対応するため、標準仕様での工具収納本数を従来機の60 本から90 本に増強している。パレット上への油空圧供給(スルーパレット油空圧供給)によるワーク把持、パレット搬送システム、パレットマガジンにも対応し、自働化・省人化に寄与する。

DMG森精機 ミュンヘンに欧州本社 起工式を開く

DMG森精機(社長=森 雅彦氏)が2024年9月10日、バイエルン州の州都であるミュンヘン北部で 欧州本社の起工式を開いた。

起工式には、森社長をはじめ、バイエルン州経済・地域開発・エネルギー省のトビアス・ ゴットハルト政務次官、ミュンヘン市経済担当顧問のクレメンス・バウムゲルトナー氏、在ミュンヘン日本国 総領事館の別所 健一総領事、JETROミュンヘン事務所の鷲澤 純所長ら来賓、関係者が出席した。

ミュンヘン欧州本社は2026年以降に開所予定で、同社欧州最大の開発・生産拠点であるドイツ・フロンテン工場にもほど近く、欧州の各拠点へのアクセスや世界各地へのフライトでの利便性も良いことから、国際的な 交流の場となる。1階のショールームには、最新の製品・技術を設置し、顧客との商談やトレーニング、 ショールーム見学にも活用する。

起工式で森社長は、「このたびの着工を大変喜ばしく思います。当社はグローバルなテクノロジー企業として、世界中に拠点を 構えていますが、欧州本社としてミュンヘンを選んだのは、欧州市場、ビジネス拠点としてのドイツへのコミットメントを強く示すためです。欧州本社は、お客様・パートナー・社員にとって中心的な拠点となります。」とコメントしている。

三菱マテリアル 小物高精度部品内径加工用工具「ステッキィツイン」にスリーブ76アイテムを追加発売

三菱マテリアル 加工事業カンパニーがこのほど、小物高精度の内径加工において剛性と精度を両立した工具として長い間好評を博している「ステッキィツイン」にスリーブ76アイテムを追加、今回は、小径ボーリングバーなどの工具を機械に取り付けるために使用するスリーブを追加発売した。

主な特長は、以下の通り。

●各機械メーカーの機種ごとに全長を最適化しており、切断の必要が無い。

●内径2.5mm, 3.5mm, 4.5mmなど中間径も新規に追加。ステッキィツインだけでなく、小径のボーリングバーも装着可能。

●切り欠きを4方向に設定することで、側面からの固定にも対応。

■標準価格(税抜)

・SLV160085020N: 14,250円

・SLV254110120N: 20,350円

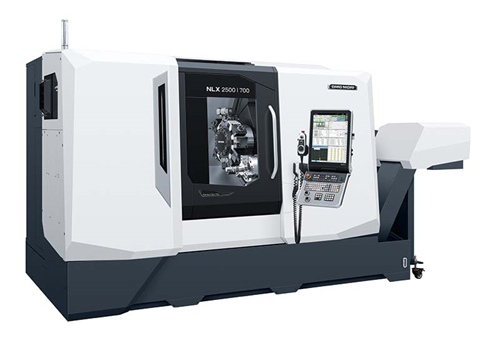

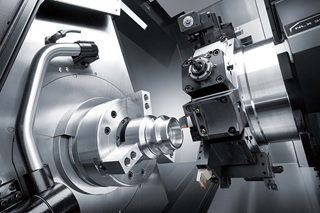

DMG森精機 第5世代のターニングセンタ「NLX 2500 | 700 2nd Generation」を新発売

DMG森精は、このほど切削能力を最大限に引き出す、頑強で熱安定性に優れた機械構造により、高い精度と40番マシニングセンタと同等のミーリング能力を備えた、第5世代のターニングセンタ 「NLX 2500 | 700 2nd Generation」の販売を開始した。

NLX 2500シリーズは2010年から発売を開始し、自動車、産業機器、半導体などの幅広い業界で使用されている同社のベストセラー機。今回新たに開発した「NLX 2500 | 700 2nd Generation」は、従来機を活用している顧客の声を反映し、DMG MORIの全ての技術を結集したターニングセンタである。

同社は、DXを用いて 工程集約・自動化、グリーン・トランスフォーメーション(GX)を促進するマシニング・トランスフォーメーション(MX)を推進し、今回発売した「NLX 2500 | 700 2nd Generation」は、MXを実現する最新技術を結集した機械となる。

設計初期段階からFEM解析やデジタルツイン技術によるシミュレーションを用いて性能予測と熱解析を実施することで、機械構造の最適化を行った。X / Z軸のすべり案内は、摺動面幅を従来機より10%拡大し、 振動減衰性と動剛性を向上している。

主軸は信頼性の高い3年保証の内製主軸turnMASTERを搭載し、従来機と比べて切削能力を1.25倍も向上している。右主軸も左主軸と同等の10インチチャックを搭載可能で、左右両面を連続で加工できる。また、φ115 mmの大貫通穴径を持ち、大径バーフィーダと組み合わせることで、多品種加工の工程集約を実現する。

刃物台は40番マシニングセンタに匹敵するパワフルなミーリング能力のBMT(ビルトインモータ・タレット)を搭載しており、従来マシニングセンタとターニングセンタの2台で加工していたワークを、「NLX 2500 | 700 2nd Generation」 1台に工程集約する。また、これまで専用機で加工していたギヤ加工の工程集約も可能であり、同社のテクノロジーサイクル「ギヤホビング」や「ギヤスカイビング」を用いることで、ホブ加工や内歯車加工を 工程集約する。

「NLX 2500 | 700 2nd Generation」は、使いやすさ、操作性を向上しており、操作盤にはタッチパネル式のERGOline X with CELOS Xを搭載している。従来より表示画面を大きくし、視認性が向上したことに加え、チャックの把握力を簡単に指令できるNC-CLAMPをはじめ、生産準備や加工シミュレーションなど、顧客の生産性向上を実現する多くのアプリケーションが使用可能である。また、切りくず、クーラント、ミストの〝加工3悪〟による機外への持ち出しを無くし、常に機械をきれいな状態に保つカバー構造や、ドア開閉の加減速を適切に制御するサーボ自動ドアも備え、顧客のニーズを徹底分析して、作業効率の向上やメンテナンスのしやすさ、 使いやすさを大幅に向上している。

自動化にも対応しており、ロボットシステムやガントリローダ、バーフィーダなどの自動化システムと組み合わせることで、夜間の無人運転が可能である。例えば、ロボットシステムMATRISを組み合わせることで、変種・変量生産にも柔軟に対応でき、機械の稼働率を向上させる。さらに、自動化生産の妨げとなる切りくず・ クーラント・ミストの処理に起因するトラブルを解消するため、据付面積を拡張させることなくタンク容量を拡大した2層式クリーンクーラントタンクと、粒径0.3 μmの微細な粒子を捕集する本体と一体化したビルトインミスト コレクタzeroFOGを標準装備している。また、長時間の連続稼働を実現する立型大容量クーラントタンクzero-sludgeCOOLANT proも選択可能で、安定した長時間稼働をサポートする。

「NLX 2500 | 700 2nd Generation」は、サステナビリティな生産現場に貢献する機械で、例えば、ターニングセンタ1台と立形マシニングセンタ1台で加工していたギヤシャフトワークを「NLX 2500 | 700 2nd Generation」 1台に置き換えることで、従来と比べて消費電力を12%削減する。これはクスノキの1年間のCO2吸収量に換算すると、約63本分(約1,890kg)と同等である。なお、「NLX 2500 | 700 2nd Generation」は、11月5日〜10日に東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2024」の同社ブースでの展示する予定。

同社Webサイトにはカタログを公開している。

↓カタログ↓

https://www.dmgmori.co.jp/download/catalog/detail/id=7255

↓動画↓

https://www.dmgmori.co.jp/en/movie_library/movie/id=7257

主な特長

① 切削能力を最大限に発揮する機械構造

・X / Y / Z軸すべり案内を採用し、重切削にも対応する高剛性ベッド

・従来機比で10%拡大した摺動面幅により、安定した切削を実現

・高トルクなturnMASTER主軸を採用、従来機と比べ切削能力は1.25倍まで向上、左主軸は10・12インチ、右主軸は6・8・10インチを選択可能

・さらに進化したBMT(ビルトインモータ・タレット)により、ミーリング能力は40番マシニングセンタと同等の1.4倍まで向上

② 妥協なき開発で到達した研ぎ澄まされた高精度

・設計段階からデジタルツインを活用し、基本構造体を最適化し、部品の細部まで緻密に形状を設計

・マグネスケール社製のフルクローズドループ制御により、優れた位置決め精度を実現

・マグネスケール社製高分解能レーザスケールをマスタエンコーダとして、主軸エンコーダの誤差を補正

③ 熱安定性に優れた構造

・シミュレーションによる性能予測と熱変位解析による機械構造の最適化で、長時間加工でも安定した精度を実現

・X / Y / Z軸ボールねじ軸心冷却とダブルアンカーサポートにより、送り軸の冷却と剛性を強化

・機体クーラント循環により、熱変位を抑制し長時間加工でも安定した精度を実現

④ 使いやすさを追求

・直感的な操作が可能なヒューマンマシンインタフェースERGOline X with CELOS Xを搭載

・チャックの把握力を操作盤から指令できるNC-CLAMPを標準搭載

-チャックのストロークや圧力を操作画面上で設定・確認可能

-ワークのセット間違いを検知するため、多品種混流生産でも安心して使用可能

・切りくずやクーラントの機外持ち出しを無くす最適なカバー構造により、機械を常に清潔な状態で維持可能

・日々の作業やメンテナンスに必要な冷却装置や潤滑油、油圧フィルタなどの機器を背面に集中配置

➄ 加工3悪を独自のソリューションで解決

・2層式クリーンクーラントタンクにより、据付面積を拡張させることなくタンク容量の拡大が可能

・長時間の連続稼働を実現する立型大容量クーラントタンク zero-sludgeCOOLANT pro

・加工時に発生するミストを効率的に捕集する zeroFOG

・切りくずが堆積しやすい箇所に落下性を高めるセラミックコートを施し、切りくずが直接当たる箇所には ステンレスカバーを採用

⑥ 豊富な自動化ソリューション

・バーフィーダ :ワークアンローダと組み合わせて、棒材加工を自動化

・GXローダ :素材供給から完成品排出まで完全自動化を実現する高速・量産の自動化システム

・MATRIS Light :手押し台車にロボットを搭載し、人との協働が可能なフェンスレスなロボットシステム

・MATRIS :変種変量生産に適応可能な自動化システム(規格化された周辺機器により、要望の組み合わせにカスタマイズ可能)

・WH-AMR 10 :工場内物流を自動化。人との協働を実現する自立走行ロボットシステム

⑦ エネルギーと資源の効率的な利用

・SBT 認定*6 を取得し、サプライチェーン全体のCO2排出量削減の取り組みを実施

・工程集約により従来工程と比べ消費電力を12%削減

・徹底したクーラントと切りくず管理により、使用中のクーラントの寿命を延長

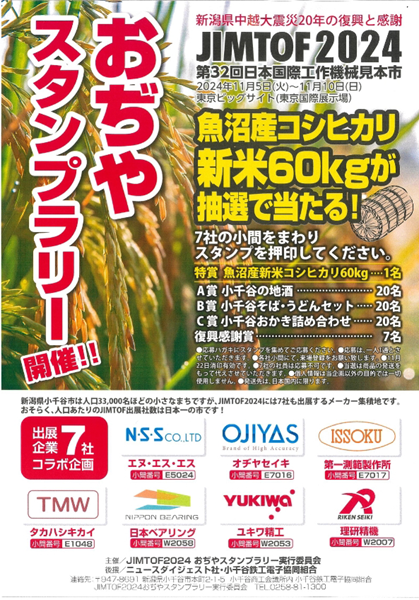

「JIMTOF2024 おぢやスタンプラリー」を開催! ~人口33,000名の小さなまちからJIMTOF2024 へ7 社が出展~

工作機械・工作機器メーカー集積地である新潟県小千谷市。人口33,000名の小さなまちから11月5日(火)~10日(日)まで東京ビックサイトで開催される「JIMTOF2024」に7社が出展する。この出展に伴い、小千谷市内のメーカー名を覚えてもらうことを目的として、JIMTOF2024の会期中、出展7 社をめぐる「JIMTOF2024おぢやスタンプラリー」(主催=JIMTOF2024おじやスタンプラリー実行委員会 実行委員長=ユキワ精工 酒巻弘和社長 後援=ニュースダイジェスト社、小千谷鉄工電子協同組合)を開催する。

応募はがきにスタンプを集めて応募した方々の中から小千谷の名産品が抽選で当たる。特賞は魚沼産コシヒカリ新米60kg。このスタンプラリーは、2004年10月23日に発生した新潟県中越大震災から20年の歳月が経過することに対して復興と感謝の意を示すものとして企画したもの。

「JIMTOF2024」 おぢやスタンプラリーの実施概要

1.実施期間

2024年11月5日(月)~11月10日(日)「JIMTOF2024」開催期間中

2.実施内容

小千谷市から出展7社全ての小間を訪問し、応募ハガキにスタンプを集めて応募した方々の中から、抽選で “小千谷の名産品”が当たる。応募ハガキは各社の小間にて入手のこと。

3.JIMTOF2024 おぢやスタンプラリーの景品

特賞:魚沼産コシヒカリ新米60kg 1 名

A 賞 :小千谷の地酒 20 名

B 賞 :小千谷そば・うどんセット 20 名

C 賞 :小千谷おかき詰め合わせ 20 名

復興特別賞: 7 名

4.JIMTOF2024 おぢやスタンプラリーの注意事項 (応募ハガキ/チラシへの記載内容)

・ 応募は、一人1 通。

・ 各社小間にては、来場登録をすること。

・ 応募の〆切は11 月22 日消印有効。

・ 7 社の社員は応募不可。

・ 押印が最後の会社で応募ハガキを受け付ける。(この場合は切手(¥85)が不要)

・ 当選は商品の発送をもって代える。

・ 特賞の新米60kg は、分割での発送となる。

・ 発送先は、日本国内に限る。

・ 個人情報は当企画以外での目的では一切使用しない。

小千谷市からの「JIMTOF2024」出典7社(50音順)

■エヌ・エス・エス(株) (小間番号: 東5 ホール E5024)

〒947-0035 新潟県小千谷市桜町2379 番地1

(T) 0258-82-2255

https://e-nss.com/

■オヂヤセイキ(株) (小間番号: 東7 ホール E7016)

〒947-0042 新潟県小千谷市平沢2 丁目11 番19 号

(T) 0258-82-3331

https://www.ojiyas.co.jp/

■(株)第一測範製作所 (小間番号: 東7 ホール E7017)

〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野826 番地2

(T) 0258-84-3911

https://issoku.jp/

■(株)タカハシキカイ (小間番号: 東1 ホール E1048)

〒947-8506 新潟県小千谷市大字山谷字新保4 番地11 号

(T) 0258-82-4315

https://tmw-microstar.co.jp/

■日本ベアリング(株) (小間番号: 西2 ホール W2058)

〒947-8503 新潟県小千谷市千谷甲2833

(T) 0258‐82‐5711

https://www.nipponbearing.com/

■ユキワ精工(株) (小間番号: 西2 ホール W2053)

〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600-1

(T) 0258-82-1800

https://www.yukiwa.co.jp/

■理研精機(株) (小間番号: 西2 ホール W2007)

〒947-8555 新潟県小千谷市大字薭生乙664 番地

(T) 0258-82-4121

https://www.rikenseiki.co.jp/

〈新潟県小千谷市とは〉

新潟県のほぼ中央、魚沼地域に位置。日本一の大河・信濃川が市の中心を流れ、全国でも類を見ない規模の河岸段丘が特徴。また、日本有数の豪雪地で、記録的な豪雪を何度も経験している。雪がもたらす雪解け水とそれが潤す豊かな自然が、コシヒカリや錦鯉などの特産物や独自の文化を育んでいる。

東京大学とクボタが社会連携講座「次世代資源循環ソリューションのためのデジタルツイン基盤技術講座」を開設

東京大学大学院工学系研究科とクボタは、このほど、2021年11月30日に締結した「クボタと東京大学との間における産学協創協定」に基づき、資源循環型社会の実現に貢献する次世代溶融炉の開発推進に向けて、溶融分離及び回収に関するシミュレーション技術の確立をめざし、社会連携講座「次世代資源循環ソリューションのためのデジタルツイン基盤技術講座」を開設したと発表した。 発表によると、廃棄物の処理を巡っては、近年、種類の多様化、複雑化が進み、リサイクル率の低さ、最終処分場のひっ迫といった問題が顕在化しており、減容化、無害化、再資源化に優れた特性を持つ溶融炉が注目されていることを受け、クボタでは、1970年代から廃棄物の減容化、無害化を目的に開発してきた溶融分離技術をさらに発展させ、あらゆる廃棄物からエネルギーやリン(肥料成分)、有価金属を回収する資源循環ソリューションを実現するための中核技術として、処理能力と有価金属の回収率を向上させた次世代溶融炉の開発を進めており、次世代溶融炉の開発には、溶融分離と回収に関わる現象を把握することが重要であるとしている。 溶融炉を用いた処理では、廃棄物を焼却した後の焼却灰や下水汚泥などを1300℃以上で溶融し、スラグ成分と有価金属を含むメタル成分に分離させる。その後、冷却固化し分離機に通すことで、固体粒子となったスラグとメタルをそれぞれ回収する。この時、溶融分離の過程では、固体粒子(焼却灰、下水汚泥、廃プラスチックなど)、液体(スラグ)、気体(可燃性ガス、既燃ガス)が共存すると想定されているが、炉内は高温であることから、現在の計測技術ではその状況を可視化し十分に把握できておらず、また、回収の過程においても、分離機の内部ではスラグとメタルの粒子が攪拌(かくはん)され混じり合っており、その挙動を把握することは困難であるため、溶融炉及び分離機を仮想空間上で忠実に再現したシミュレーションモデル(デジタルツイン)を構築できる技術の確立が求められている。 この講座の代表教員を務める酒井幹夫教授は、微小な固体粒子の集合体である粉体のシミュレーションにおいて世界的権威であり、同研究室では粉体に加えて、固相・液相・気相が混在した状態(粉体・混相流)を再現できる高度なマルチフィジックスシミュレーション技術を独自開発しており、講座を通じて、溶融分離及び回収に関する粉体・混相流の理論を確立し、計算科学の新たな学術体系を構築・発展させるとともに、得られた知見を実機の設計に活用することで、次世代溶融炉の開発を推進し、持続可能な循環型社会の実現に貢献することをめざすとしている。

社会連携講座の概要

●講座名:次世代資源循環ソリューションのためのデジタルツイン基盤技術講座(Digital Twin Fundamental Technology Course for Next Generation Resource Circulation Solutions) ●設置期間:2024年8月1日~2027年7月31日(3年) ●代表教員:酒井幹夫 東京大学大学院工学系研究科 原子力国際専攻 教授 ●研究内容:溶融炉及び分離機の環境を再現したデジタルツイン構築に向けた、高温状態下の粉体・混相流を対象とした高度なマルチフィジックスシミュレーション技術の開発

オーエスジー 一部製品 価格改定

オーエスジーはこのほど、世界的なインフレによる原材料の高騰およびエネルギー費、人件費、副資材や物流費の上昇が続いていることを受け、同社では生産性向上とコスト削減、業務合理化などあらゆる方策に取り組みながら価格維持に努めていたが、製品品質の安定供給とサービスの維持・向上のため、下記の通り、価格改定を実施すると発表した。■対象製品と改定率(1)対象製品 〈〉内は改定率 ・タップ(ハイス・SKS・超硬)〈7~10%〉 ・ハイスエンドミル、ハイスドリル〈7~10%〉 ・超硬エンドミル、超硬ドリル、ダイヤ、CBN〈7%〉 ・ゲージ〈10%〉 ・圧造工具〈10%〉 ・その他の製品〈最大10%〉 なお、上記対象の特殊品、修正品は都度見積もり。(2)実施時期 2024年11月18日受注分より。