ニュース

2024年10月分工作機械受注総額は1,225.5億円

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2024年10月分の受注実績は以下の通り。

2024年10月分工作機械受注総額は、1,225.5億円(前月比△2.2% 前年同月比+9.4%)となった。受注総額は、2カ月連続の1,200億円割超で前年同月比は3カ月ぶり増加。内外需とも力強さに欠けるなか、10月は大型受注により堅調水準維持。

内需は334.4億円(前月比△19.5% 前年同月比△0.6%)で、年度半期末効果があった前月からの反動減で2カ月ぶりの350億円割れ。浮上のきっかけが乏しいなかで、横ばい圏内の動きが継続。

外需は891.1億円(前月比+6.3% 前年同月比+13.6%)で、2カ月連続の800億円超。各地の大型受注が寄与し、850億円も3カ月ぶりに上回る。一方、欧州・北米はやや勢いに欠ける。

10月の受注は大型受注により堅調水準を維持も、受注回復を実感するほどの勢いはなく、季節要因等で内外需とも前月比増加も、受注回復を実感するのほどの勢いはなく、今後の動向を引き続き注視。

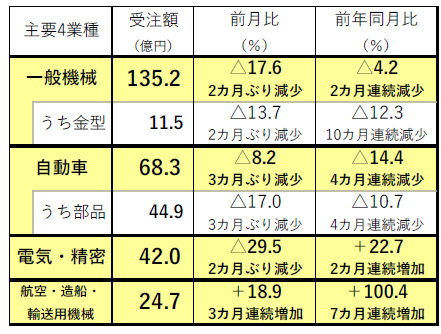

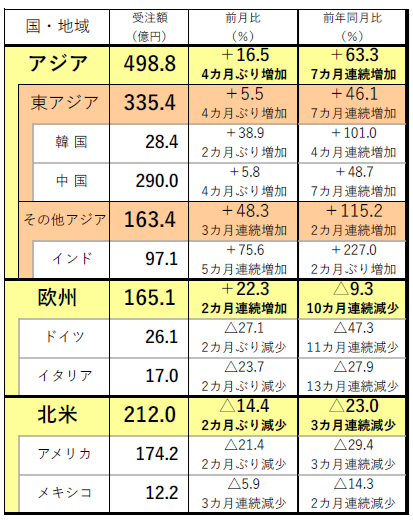

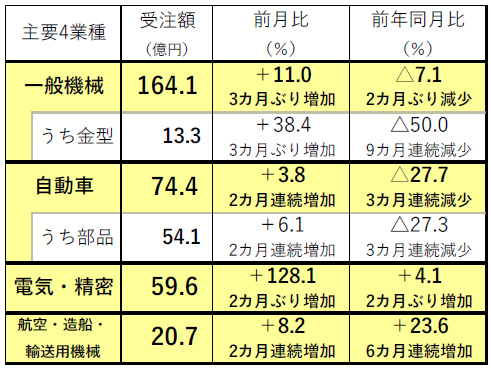

10月分内需

334.4億円(前月比△19.5% 前年同月比△0.6%)。

・2カ月ぶりの400億円割れ。350億円割れも2カ月ぶり。

・前月比2カ月ぶり減少。前年同月比26カ月連続減少。

・年度半期末効果の剥落で前月比減少。23年後半以降、総じて横ばい圏内の動向。

(出所:日本工作機械工業会)

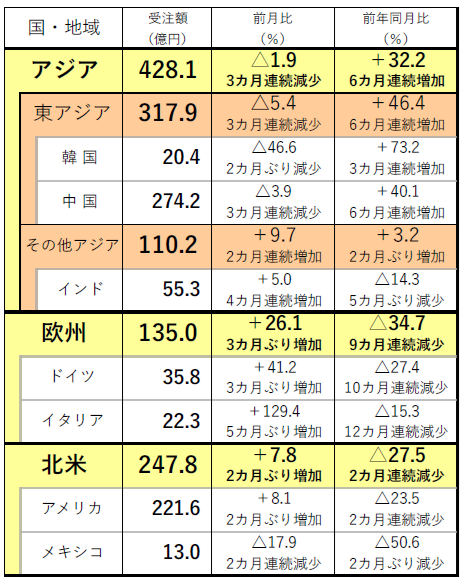

10月分外需

891.1億円(前月比+6.3% 前年同月比+13.6%)

・2カ月連続の800億円超で3カ月ぶりに850億円も上回る。

・前月比2カ月連続増加。前年同月比3カ月ぶり増加。

・アジアを中心に大型受注が発現し、外需を押し上げる。欧州はやや持ち直す。

(出所:日本工作機械工業会)

【工作機械編】「JIMTOF2024」注目各社の見どころはコレだ!

「JIMTOF2024」で出展される注目各社の最新工作機械を公開!

アマダグループ/岡本工作機械製作所/キタムラ機械/GROB Japan/黒田精工/芝浦機械/DMG森精機/ナガセインテグレックス/牧野フライス精機/牧野フライス製作所/三井精機工業/安田工業/ヤマザキマザック/碌々スマートテクノロジー(あいうえお順)

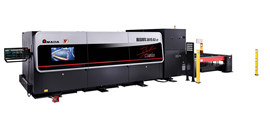

「FOR YOUR FUTURE ~未来を創る金属加工のトータルソリューション~」をテーマ

●アマダグループ

アマダグループは、板金、微細溶接、切削・研削盤、プレス自動化ソリューション・ばね成形機事業より、国内展示会初披露となる3機種を含む全10機種を出展。板金事業は、新開発の26kW高出力自社製ファイバーレーザ発振器を搭載したファイバーレーザマシンを国内初披露! 微細溶接事業では、レーザ溶接の良否判定や予防保全に最適なウエルドモニターと、剥離・マーキング等に対応するレーザ加工機を出展。切削・研削盤事業では、新技術の可変パルスカッティング機構を搭載し、切削抵抗を大幅に低減、高速安定切断を実現する、パルスカッティングバンドソーを国内展示会で初披露! さらに、デジタルプロジェクターを搭載し複雑な円筒研削製品の計測作業を容易化したデジタル2円筒プロファイル研削盤を世界初披露する。プレス自動化ソリューション・ばね成形機事業では、順送プレス加工自動化システムを出展する。

新機能に「遠隔監視システム」と「待機電力削減」

●岡本工作機械製作所

今回の目玉は、「PSG52SA1」は自動化と高い汎用性を兼ね備えた汎用平面研削盤だ。本機は機上計測ユニット「Quick Touch」をオプションにて実装している。これにより、手動操作でワークの厚み計測ができ、工程集約に大きく貢献。さらに、計測数値の算出により「といしの当て込みの自動化」が可能となった。また新機能として、別端末で加工状況の確認ができる「遠隔監視システム」と、待機電力を削減する「省エネモード」を今回のJIMTOFで初公開する。

今回の目玉は、「PSG52SA1」は自動化と高い汎用性を兼ね備えた汎用平面研削盤だ。本機は機上計測ユニット「Quick Touch」をオプションにて実装している。これにより、手動操作でワークの厚み計測ができ、工程集約に大きく貢献。さらに、計測数値の算出により「といしの当て込みの自動化」が可能となった。また新機能として、別端末で加工状況の確認ができる「遠隔監視システム」と、待機電力を削減する「省エネモード」を今回のJIMTOFで初公開する。

「JIMTOF2024ではまだ製造現場ドットコムで紹介しきれていない製品が展示されているので、ぜひ皆様にブースまでご来場いただきたい!」とのことで期待が高まる。

失敗しない自動化システムを4機種出展!

●キタムラ機械

今回、同時5軸制御マシニングセンタをはじめ、失敗しない自動化システムを4機種出品する。キーワードは「ALL-In-One SMART FACTORY」。「Machining Challenges-Simplified」をスローガンに掲げ、2008年に開発した業界初、アイコン表示のスマートフォン感覚で簡単操作できる独自CNC装置「Arumatik-Mi」を搭載し、納入後でもいつでも常に最新機能にアップグレードできるうえ、機械も標準機を使い慣れたうえで、多数本工具交換装置(ATC)や多面自動パレット交換装置(APC)等の自動化システムへトランスフォームできる。リスクと負担の少ない自動化への移行が行える。

1台のマシンで様々な加工の要望を叶える!

●GROB Japan

注目したいのは、GROBのGシリーズ横型同時5軸マシニングセンタ。GROB独自の軸構成と主軸の「トンネルコンセプト」により、高い剛性を発揮し、工具交換時にワークエリアでの干渉を防ぐ。この特性により、自動車、金型、航空宇宙、医療技術など幅広い業界の加工ニーズに応える。また、GROB独自の軸構成により、高い剛性と切削性能を発揮し、テーブルを上下逆さまにしたオーバーヘッドマシニングにより切り屑をテーブルから自由落下で処理、加工エリアに完全に干渉しない位置での工具交換、短い工具と500mmを超えるロングツールの併用が可能で、1台のマシンで大容量切削、同時5軸加工、長穴加工と様々な加工の要望を叶えることができる頼もしいマシンだ!

注目したいのは、GROBのGシリーズ横型同時5軸マシニングセンタ。GROB独自の軸構成と主軸の「トンネルコンセプト」により、高い剛性を発揮し、工具交換時にワークエリアでの干渉を防ぐ。この特性により、自動車、金型、航空宇宙、医療技術など幅広い業界の加工ニーズに応える。また、GROB独自の軸構成により、高い剛性と切削性能を発揮し、テーブルを上下逆さまにしたオーバーヘッドマシニングにより切り屑をテーブルから自由落下で処理、加工エリアに完全に干渉しない位置での工具交換、短い工具と500mmを超えるロングツールの併用が可能で、1台のマシンで大容量切削、同時5軸加工、長穴加工と様々な加工の要望を叶えることができる頼もしいマシンだ!

「加工と計測のSmart化」を実現する製品を出展

●黒田精工

来年100周年を迎える黒田精工は「KURODA Smart machines, Smart Future (for 100 anniversary)」をテーマに「加工と計測のSmart化」を実現する製品を出展する。目玉は今年度発売を開始する新製品・精密ロータリー研削盤「GSR-600」だ。

来年100周年を迎える黒田精工は「KURODA Smart machines, Smart Future (for 100 anniversary)」をテーマに「加工と計測のSmart化」を実現する製品を出展する。目玉は今年度発売を開始する新製品・精密ロータリー研削盤「GSR-600」だ。

最大の特徴は独自設計の油動圧軸受けと大径アンギュラベアリングを併用したロータリーテーブル。φ630のテーブルは上面の振れ精度、回転精度が高く、安定して高精度加工を行える。ワークの着脱や覗き込みが行いやすいハンドル・スイッチレイアウト、現場作業者目線の操作性など平面研削盤で培ってきたノウハウを生かした一台となっている。

「経験に裏打ちされた信頼と技術力で未来を形に」がテーマ

●芝浦機械

今回は、「経験に裏打ちされた信頼と技術力で未来を形に」をテーマとし、3台の機械を出展。①エネルギー業界をはじめ重厚長大ワークへ高効率加工を可能にした主軸径150㎜のロングノーズ主軸を搭載した横中ぐりフライス盤「BTH-150.R35」②2軸ロータリーテーブルと空気静圧HSK主軸で超硬直彫り5軸加工を可能とし撮像式工具形状測定器、工具経路ベクトル補正、撮像式ワーク測定システムなど多彩な自律支援機能で高精度加工を実現する超精密マシニングセンタ「UVM-450D(5AH)」③超精密非球面加工機のラインナップに油静圧案内モデル「ULG-100G(S)」を追加。非接触の案内による非常に滑らかな加工面を実現。定評あるV-V転がり案内と併せ、加工対象に応じた最適な案内面を提案する。

「DMG MORI MX(マシニング・トランスフォーメーション)」がテーマ

●DMG森精機

今回はなんと、東8ホールと南1ホールにて、5軸・複合加工機、アディティブマニュファクチャリング(金属積層造形)による 工程集約、生産性向上に貢献する自動化システム、地球環境の保護に貢献するグリーン・トランス フォーメーション(GX)の取り組み、および全体プロセスから生じる情報の収集・可視化・分析を行うデジタル ソリューションを紹介する。グループ会社を含む全ての出展機に、最新の操作盤「ERGOline X」を搭載するというから要チェックだ。「工程集約・自動化を通してGXを実現し、その一連の流れをDXで加速する工作機械を中心とした製造プロセスの変革をぜひ当社ブースにてご体感ください。」とのことで、当社の最新技術を結集し、次世代の製品・技術の方向性を一同に体感できる6日間となる。

新たなる「価値」と「市場」の創造 新規開発6機種を発表

●ナガセインテグレックス

「新たなる〝価値〟と〝市場〟の創造 -超越精密-」をテーマにした同社。今回は「超越精密」という新たな概念により、今まで達成できなかった「価値」と「市場」の創造を提案するとともに、異次元のマシンや加工システムの数々を一挙展示。新規開発マシン6機種を発表する。独自のマシン開発手法である「IGTARP DESIGNⓇ」(イグタープデザイン)を6機種中5機種に採用。新世代のミドルレンジ超精密/高精度門型平面研削盤「SGX-126」「SGX-168」、大型金型および部品の加工時間を大幅短縮する超精密門型成形平面研削盤「SGD-3012」、他にはない超精密・超能率ロータリー研削盤「RG-700」、刃物を選ばない超精密ナノマシン「N2C-520」、次世代型サブナノマシン「NSL-280」、さらに業界初のAI砥面観察システム「GRIDE EYEⓇ」、AIを搭載した次世代型研削盤など新規開発機及び多彩な周辺機器を初披露する。

monocam2による自動化提案と第三世代ソフトウェアTool Creator®に注目!

●牧野フライス精機

今回出展するのは、①自動ワーク交換装置と砥石・研削液ノズル交換装置を標準搭載した全自動機の高精密CNC工具研削盤「AGE30FX」、②小径から中径工具を高精度に生産可能なコンパクト全自動機の高精密CNC工具研削盤「SG10」、③極小径工具の製造に特化した高精密CNC極小径工具研削盤「DB1」、④標準工具から特殊工具まで対応する同社の第三世代ソフトウェア「Tool Creator ®」だ。なかでも特に注目したいのは、「Tool Creator ®」で、自動化などを想定し、様々な外部機器との連携やデータ読み込みなど、高度な拡張性を備えている。本ソフトウェアは展示機全てに搭載され、かつ専用の展示スペースでは来場者に「Tool Creator®」を実際に操作できるとのこと。

youtubeでも見どころを配信している。https://youtu.be/7cX4NGt_rCc

初公開! Vシリーズがさらに進化した!

●牧野フライス製作所

今回、初公開される新しいVシリーズの一つ、立形マシニングセンタ「V300」。この機種は、6000台以上の販売実績を誇り、市場で高い評価を博している「V33i」の安定した加工精度を、「いつでも だれでも どこでも」再現できるように進化させた後継機として発表! 従来の「V33」、「V33i」で高い評価を博している加工精度、加工面品位はもちろんのこと、切りくず処理に関しては、加工室内の切りくず排出口を拡大し、Y軸カバーに一枚カバーを採用することで信頼性をさらに高めている。また、長時間運転による自己発熱への改善を施し、設置環境の温度変化による機械全体の姿勢変形抑制にはeSTABILIZER(標準) を採用した。これにより、温度環境に影響されない長時間運転での安定した加工精度と経済性を考慮した省エネルギーを実現する。「お客様の課題を共に解決するために、進化を遂げた新製品を含む豊富な製品ラインナップをご用意しております。」とのことで、要チェックだ!

今回、初公開される新しいVシリーズの一つ、立形マシニングセンタ「V300」。この機種は、6000台以上の販売実績を誇り、市場で高い評価を博している「V33i」の安定した加工精度を、「いつでも だれでも どこでも」再現できるように進化させた後継機として発表! 従来の「V33」、「V33i」で高い評価を博している加工精度、加工面品位はもちろんのこと、切りくず処理に関しては、加工室内の切りくず排出口を拡大し、Y軸カバーに一枚カバーを採用することで信頼性をさらに高めている。また、長時間運転による自己発熱への改善を施し、設置環境の温度変化による機械全体の姿勢変形抑制にはeSTABILIZER(標準) を採用した。これにより、温度環境に影響されない長時間運転での安定した加工精度と経済性を考慮した省エネルギーを実現する。「お客様の課題を共に解決するために、進化を遂げた新製品を含む豊富な製品ラインナップをご用意しております。」とのことで、要チェックだ!

「人」と「技術」を未来へ

●三井精機工業

今回は新機種2台の他に工作機械とコンプレッサが融合したカーボンニュートラルの事例を紹介する。

注目したいのは、大型高精度横形マシニングセンタ「HPX150」。このマシンは横形マシニングセンタの中でも最大クラスのストロークとワーク積載質量を兼ね備え、クイル主軸を搭載した大型マシン。航空機、建機、半導体製造装置、発電、産業機械、工作機械などの大型部品を高精度に加工ができる。JIMTOFには全体カバー無しで、大径φ130mm, W軸ストローク500mmのクイル(オプション)を装備している。大型ワークへの接近性が向上、直線軸の早送り速度はクラス最速の15m/min、最大ワークサイズは直径φ2800mm高さ2000mm(オプション)、最大積載質量15t(オプション)。ユーザーのニーズに応じてカスタマイズが可能。もうひとつの新製品は、高精度ジグ研削盤「J350G Ⅱ」。ジグ研削盤は高精度金型や光学関連や測定関連の部品加工などに使われる最終仕上げを目的とした機械だが、今回、J350Gの特徴に加え、J350GⅡでさらに精度に磨きをかけて丸穴加工の真円度・円筒度を飛躍的に向上させている。

スローガンは「Beyond the Future with YASDA : YASDAで未来を超える」

●安田工業

今回のJIMTOF2024では、「Beyond the Future with YASDA : YASDAで未来を超える」をスローガンに掲げ、誰でも簡単に高精度加工を再現できる自動化展示を中心に、「精度や品質を重視しつつ、デジタル技術を活用したものづくりで、お客様に“真の価値”を提供できる製品とソリューションをご提案させていただきます。」と自信を見せる同社。特に注目したいのは「YBM Vi50」で、このマシンは、トレンドとなっている冷間鍛造金型やダイキャスト金型、航空機部品、半導体製造装置といった大型ワークの高精度加工に対応するハイエンド5軸マシニングセンタだ。搭載ワークの最大径はφ650mm、最大重量500kgまで対応可能で、会期中はEROWA社製AWCとの連携による高精度5軸部品加工の自動化を提案してくれる。

今回のJIMTOF2024では、「Beyond the Future with YASDA : YASDAで未来を超える」をスローガンに掲げ、誰でも簡単に高精度加工を再現できる自動化展示を中心に、「精度や品質を重視しつつ、デジタル技術を活用したものづくりで、お客様に“真の価値”を提供できる製品とソリューションをご提案させていただきます。」と自信を見せる同社。特に注目したいのは「YBM Vi50」で、このマシンは、トレンドとなっている冷間鍛造金型やダイキャスト金型、航空機部品、半導体製造装置といった大型ワークの高精度加工に対応するハイエンド5軸マシニングセンタだ。搭載ワークの最大径はφ650mm、最大重量500kgまで対応可能で、会期中はEROWA社製AWCとの連携による高精度5軸部品加工の自動化を提案してくれる。

自動車産業のトレンドを押さえたマシンが登場!

●ヤマザキマザック

目玉となるのは、ホカホカの新製品、一体成型されたアルミダイカスト部品の加工に最適な横形マシニングセンタ「FF-1250H」だ。自動車産業では部品点数の削減や車体の剛性を高めるため、サブフレームなどの構造部品を鋳造で一体成型する「ギガキャスト」と呼ばれる生産技術の導入が始まっている。これにより、大型のアルミダイカスト部品の加工に対応した高い生産性を持つ工作機械のニーズが高まりを受けた同社。今回開発したFF-1250Hは、今後増加が見込まれる自動車のサブフレームなどの大型で形状が複雑なアルミダイカスト部品の量産加工に特化した機械なのだ。最大で直径1600mm、高さ1100mm の大型ワークを積載可能なチルト・ロータリーテーブルを搭載し、形状が複雑なワークでもワンチャッキングでの多面加工で工程集約を実現。#50クラスの主軸を採用しており、大径・重量工具や特殊形状工具での効率的な加工が可能。切粉の排出性を高めた加工エリアの構造により、長時間無人運転を行う量産ラインにも対応する。

目玉となるのは、ホカホカの新製品、一体成型されたアルミダイカスト部品の加工に最適な横形マシニングセンタ「FF-1250H」だ。自動車産業では部品点数の削減や車体の剛性を高めるため、サブフレームなどの構造部品を鋳造で一体成型する「ギガキャスト」と呼ばれる生産技術の導入が始まっている。これにより、大型のアルミダイカスト部品の加工に対応した高い生産性を持つ工作機械のニーズが高まりを受けた同社。今回開発したFF-1250Hは、今後増加が見込まれる自動車のサブフレームなどの大型で形状が複雑なアルミダイカスト部品の量産加工に特化した機械なのだ。最大で直径1600mm、高さ1100mm の大型ワークを積載可能なチルト・ロータリーテーブルを搭載し、形状が複雑なワークでもワンチャッキングでの多面加工で工程集約を実現。#50クラスの主軸を採用しており、大径・重量工具や特殊形状工具での効率的な加工が可能。切粉の排出性を高めた加工エリアの構造により、長時間無人運転を行う量産ラインにも対応する。

技術革新を象徴する「AndroidⅢ-MT」の複合微細加工機コンセプトモデルが登場!

●碌々スマートテクノロジー

あのAndroidがさらに進化し、Ⅲにバージョンアップ! 「Android Ⅲ」の進化した点は、加工面品位の向上をさらに目指して案内機構を改良。これにより従来機と比べてウェービング量を約50%に押さえることに成功。また、主軸内部構造を見直し、最大13%の剛性アップ(OP)を実現。さらに、気化熱対策(OP)として鋳物に直接切削材がかからないようにすることで、この姿勢変形を押さえて高い精度を維持する。注目したいのは、同社独自のオペレーターインターフェースだ。「MA-OS2」とさらに進化を遂げた。同社では、「微細加工の精度向上は、単に加工機の性能を進化させるだけでは達成が難しい段階に入っている。これからの精度向上における重要なキーワードは〝工程集約〟。今回のターゲットは〝研削加工〟。」としている。漆黒のマシンに要注目だ!

あのAndroidがさらに進化し、Ⅲにバージョンアップ! 「Android Ⅲ」の進化した点は、加工面品位の向上をさらに目指して案内機構を改良。これにより従来機と比べてウェービング量を約50%に押さえることに成功。また、主軸内部構造を見直し、最大13%の剛性アップ(OP)を実現。さらに、気化熱対策(OP)として鋳物に直接切削材がかからないようにすることで、この姿勢変形を押さえて高い精度を維持する。注目したいのは、同社独自のオペレーターインターフェースだ。「MA-OS2」とさらに進化を遂げた。同社では、「微細加工の精度向上は、単に加工機の性能を進化させるだけでは達成が難しい段階に入っている。これからの精度向上における重要なキーワードは〝工程集約〟。今回のターゲットは〝研削加工〟。」としている。漆黒のマシンに要注目だ!

【切削工具・周辺機器編】「JIMTOF2024」注目各社の見どころはコレだ!

「JIMTOF2024」で出展される注目各社の最新切削工具・周辺機器を公開!

イスカルジャパン/イワタツール/オーエスジー/オーエスジーダイヤモンドツール(日新ダイヤモンド)/北川鉄工所/サイトウ製作所/住友電気工業/ダイジェット工業/大昭和精機/日進工具/不二越/ブルーム-ノボテスト/三菱マテリアル/MOLDINO/ユキワ精工(あいうえお順)

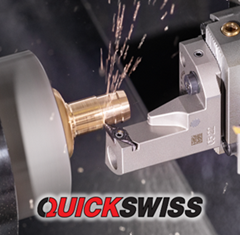

収益性と生産性上げる工具シリーズ

●イスカルジャパン

『限りない技術革新に挑戦!』をモットーに、研究開発を続けるイスカルの最先端工具『LOGIQUICK』シリーズを中心に展示する。変化する市場のニーズを取り込み、製造現場において生産性と収益性の向上を実現する製品群をラインアップした。

自動盤 背面加工用モジュラー工具「QUICK-SWISS」、5コーナー仕様 突切/溝入/軽旋削加工用工具「QUICK-PENTA」、サイドスクリューロック機構付き、新コンセプトドリル「QUICK-DRILL」、高能率・高剛性ヘリカルカッター「QUICK-X-FLUTE」、インサート交換式 低抵抗スレッドミル「QUICK-M-THREAD」などの製品群がズラリと並ぶ!

生産性向上を提案

●イワタツール

今回は、新製品のドリルミルやトグロンマルチチャンファーといった高速加工に特化した製品で生産性向上を提案する。高速ヘリカル穴加工エンドミルの「ドリルミル」は、特徴的な底刃形状により切削抵抗を大幅に低減。さらにオイルホールによって切粉を効率よく排出し、ヘリカル加工として革新的なスピードでの加工を可能にする。鉄・ステンレス用などラインナップ拡充。高速面取工具のトグロンマルチチャンファーは通常の3~7倍の速度で面取りが可能にする。さらに裏面取りが新登場。ブース内ではこれら工具を使用し、3つの機械で「高速・微細精密・ロボットマシニング」をテーマに加工実演を常時行う。また、6日には加工時間短縮の方法と手法を題材としたワークショップを開催。同日ロボット加工技術研究会としてのワークショップも開催する。

省人化な可能な工具開発で人手不足問題に対応

●オーエスジー

同社では、自動化、省人化が可能な工具の開発を通じ、生産現場の人手不足問題に対応する。また、持続可能な社会の実現に向け、環境配慮につながる製品を提案する。今回の一押しは、高機能・低炭素型転造タップ「GREEN TAP」(GRT)。この製品は、独自の新製法を採用し、従来と比較しタップ製造時の消費電力量を削減することで、CO2排出量を削減する。GRTの特長的な形状は、被削材の塑性流動をCAE解析し、刃先強度を最大限に高めるために開発された特殊ねじ部仕様(PAT.P)にある。これにより、耐折損性・刃先強度が向上し、高い耐久性を実現する。耐久性の向上は廃棄物の削減にも繋がるので環境にも配慮した製品だ。その他には、「Aブランド工具」、硬脆材加工用工具「6C x OSG」、工具自販機「MONOlithbox」等の展示に力を入れ、環境配慮につながる製品を提案する。

世界初の単結晶切削工具標準品のNブランドを展開

●オーエスジーダイヤモンドツール(日新ダイヤモンド)

本年、11月1日にオーエスジーグループの日新ダイヤモンドが12月1日より〝オーエスジーダイヤモンドツール〟に社名を変更すると発表! 今回のJIMTOFでは、オーエスジーブース内にて、マイクロダイヤモンドの極小径単結晶エンドミル、ドリル。コンツールの超精密インサート、バイト。ボリュームゾーン向けダイヤモンド切削工具の展示、説明を行う。また、世界初の単結晶切削工具標準品のNブランドのカタログを紹介、配布する。オーエスジーグループは、現在、ダイヤモンド工具市場における微細精密加工分野の開拓を大きく前進させる勢いを持っており、電子関係の精密金型、医療系の金型分野に進出する大きな力に目が離せない!

本年、11月1日にオーエスジーグループの日新ダイヤモンドが12月1日より〝オーエスジーダイヤモンドツール〟に社名を変更すると発表! 今回のJIMTOFでは、オーエスジーブース内にて、マイクロダイヤモンドの極小径単結晶エンドミル、ドリル。コンツールの超精密インサート、バイト。ボリュームゾーン向けダイヤモンド切削工具の展示、説明を行う。また、世界初の単結晶切削工具標準品のNブランドのカタログを紹介、配布する。オーエスジーグループは、現在、ダイヤモンド工具市場における微細精密加工分野の開拓を大きく前進させる勢いを持っており、電子関係の精密金型、医療系の金型分野に進出する大きな力に目が離せない!

製造工程の課題に対応したシステムやチャックを展示

●北川鉄工所

Kitagawaは製造工程の課題に対応したシステムやチャックを展示する。注目製品はKitagawaの次世代スタンダードチャックBRシリーズの技術から開発した『BR-AJC』。チャックメーカーのオートジョーチェンジシステムで、ファクトリーオートメーションに寄与するものである。その他にも、新たな加工域を提供するNC円テーブル、省人・自動化システム、低歪みチャックなどを展示する。

生産性向上、省人化、精度向上など製造現場の悩みを解決! 「皆様のご来場を心よりお待ちしております。」とのこと。

https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=MZNMjQYloJg

「クロスグルーブドリル」を初公開!

●サイトウ製作所

今回同社の目玉となるのは、新製品の「クロスグルーブドリル」。JIMTOFで初公開となる。この製品は、非鉄金属・樹脂の深穴加工用ドリルで、①センタースルー設備不要で深穴加工を実現、②クーラント供給量UPで綺麗な穴面、③Shine Coating (DLC)で安定加工の3つの特長を有し、外周の4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高め滞留クーラントが増加。冷却性と潤滑性が向上することで、深穴でも安定加工が可能となっている。

今回同社の目玉となるのは、新製品の「クロスグルーブドリル」。JIMTOFで初公開となる。この製品は、非鉄金属・樹脂の深穴加工用ドリルで、①センタースルー設備不要で深穴加工を実現、②クーラント供給量UPで綺麗な穴面、③Shine Coating (DLC)で安定加工の3つの特長を有し、外周の4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高め滞留クーラントが増加。冷却性と潤滑性が向上することで、深穴でも安定加工が可能となっている。

仕様は、刃径: φ0.5~φ2.0 0.1トビ (計16サイズ)、刃径公差: +0/-0.005、対応穴深さ(L/D): 30、40、50、シャンク径: 3.0、コーティング: Shine Coating(DLC)。

様々な産業のニーズに応えた工具を展示

●住友電気工業

同社の一押し製品は、インサート交換式ドリル「SumiDrill® GDX型」。超硬の使用量が少なく低コストであり、また工具管理に優れ、再研磨の必要がないインサート交換式ドリルは、自動車産業をはじめとする幅広い分野で使用されており、その需要は年々増加している。

同社の一押し製品は、インサート交換式ドリル「SumiDrill® GDX型」。超硬の使用量が少なく低コストであり、また工具管理に優れ、再研磨の必要がないインサート交換式ドリルは、自動車産業をはじめとする幅広い分野で使用されており、その需要は年々増加している。

また、インサート交換式ドリルでは対応が難しい深穴加工も、近年は風力発電部品をはじめとする大型加工部品でのニーズが高まっていおり、同社では、これらのニーズに応えるため深穴加工(L/D=7)にも対応したインサート交換式ドリル「SumiDrill® GDX型」を開発。これにより、従来インサート交換式ドリルでは対応が困難であった深穴やステンレス鋼、一般構造用圧延鋼材でも安定加工を実現する。

多様化、難削化に適応し加工改善に貢献!

●ダイジェット工業

今回、同社の見どころは、多様化、難削化する被削材に適応し、お客様の加工改善につながる高能率・高性能な最新MC加工用工具(金型加工用工具・ドリル)を中心に出展。主な出展製品は、エアロチッパーミニ、EXSKSシリーズ、頑固一徹、モジュラーヘッドシリーズなどで、特に注目したいのは、「エアロチッパーミニ」。従来品エアロチッパーと比較し、小型インサート採用かつ小径多刃仕様とすることで、さらなる高速高能率な加工が可能になった。全周研削による高精度な3次元ブレーカ形状のインサートにより、切削抵抗を低減。高精度な本体設計で刃先精度が高く、優れた立て壁加工精度と正面加工精度が得られる。平行キーの採用でインサートの動きを抑制し、高速回転にも対応する。

豊富な製品群が目白押し!

●大昭和精機

同社の注目したい製品は、次の6つ。①SFハイドロチャック、②SWSボーリングヘッド、③センタスルー・アングルヘッド、④スマートダンパー・大径ボーリング、⑤メガチャンファーヘッド、⑥PGストレートコレット。その中で特に注目して欲しいのは、焼きばめ方式の〝SFスリーブ〟を繰り返し振れ精度の優れたハイドロチャックでクランプする「SFハイドロチャック」。SFスリーブをSFハイドロチャック本体に挿入するだけで突き出し長さが固定されるため、用途に応じた刃先の管理として最適。また、「SWSボーリングヘッド」もヘッドの中央部に組み込まれたシンクロセッターにより、2枚刃が連動し簡易測定器(マイクロメーター等)でも素早い加工径の調整が可能だ。「センタスルー・アングルヘッド」は、機械主軸からのクーラントを的確に刃先に供給するセンタスルータイプのアングルヘッドで、独自のシーリングでクーラントの内部侵入無し。位置決めブロックからの給油に際しての工事などが不要である。

トータルコスト削減に寄与

●日進工具

目玉となるのはJIMTOF初日に販売を開始するホカホカの新製品、MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル「XRBH230」だ。この製品はSUS420系ステンレス鋼(52HRC)相当品の切削に特化しており、SUS420系ステンレス鋼(熱処理後)の直彫り加工時において、同社従来品比で工具寿命を2倍以上向上させた2枚刃ロングネックボールエンドミルである。

新開発したコーティング「MPXコーティング」と最適化した工具デザインで、工具寿命が飛躍的に向上した。寿命向上は、単に工具費の削減のみならず、段取り時間の削減や磨き工程の削減、ツールパス時におけるデータ制作費の削減など、トータルコスト削減に大きく寄与する。また高精度なシャンク径精度(-0.001~-0.003)が、毎回安定した品質・性能の工具を提供でき、自動化へ大きく貢献する。

人気の「バリレスシリーズ」が拡充! 非鉄金属用(アルミ)が登場!

●不二越

昨年登場した同社の〝バリレスシリーズ〟は市場から大きな注目を浴びたが、今回はこの人気シリーズから非鉄金属用(アルミ)用工具が新登場! JIMTOFで初披露する。〝加工の悪〟といわれるバリに着目したこのシリーズだが、今回は待望のアルミ用が出たということで期待も高まる。アルミは展性が高く、穴加工の出口側で材料が伸びてバリ大となりやすい点が厄介なのだが、この課題を克服した同社の目玉となる新製品は次の4つ。①「DLC-REVOドリルバリレス 4D」、②「DLC-REVOミル バリレス 2.5 D」、③「SGスパイラルタップロングシャンクバリレス」、④「アクアREVOミルトリミングバリレス 1.5D」。JIMTOF初日に発売されるホカホカの新製品に要注目だ!

昨年登場した同社の〝バリレスシリーズ〟は市場から大きな注目を浴びたが、今回はこの人気シリーズから非鉄金属用(アルミ)用工具が新登場! JIMTOFで初披露する。〝加工の悪〟といわれるバリに着目したこのシリーズだが、今回は待望のアルミ用が出たということで期待も高まる。アルミは展性が高く、穴加工の出口側で材料が伸びてバリ大となりやすい点が厄介なのだが、この課題を克服した同社の目玉となる新製品は次の4つ。①「DLC-REVOドリルバリレス 4D」、②「DLC-REVOミル バリレス 2.5 D」、③「SGスパイラルタップロングシャンクバリレス」、④「アクアREVOミルトリミングバリレス 1.5D」。JIMTOF初日に発売されるホカホカの新製品に要注目だ!

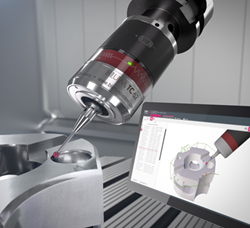

人手不足の救世主「FormControl X(エックス)」

●ブルーム-ノボテスト

今年25周年を迎える同社は、人手不足の解決策を提案。一押しは、加工後ワークの測定&追加工を自動化するソフトウェア「FormControl X(エックス)」だ。この製品は、工作機械からワークを下ろし、測定室まで運び、さらに機外測定機でセットアップ後に測定を実施したり、測定結果により追込み加工が必要となった時に、ワークを再度工作機械まで戻し、再芯出しの上で追加工を実施するような面倒で時間の取られる無駄な作業を、素早く簡単にするシステムである。対象ワークをタッチプローブにより工作機械でそのまま測定し測定結果を出力、また追込み加工も再芯出しすること無く実行可能であり、加工後の工具測定の効率化に貢献する。

今年25周年を迎える同社は、人手不足の解決策を提案。一押しは、加工後ワークの測定&追加工を自動化するソフトウェア「FormControl X(エックス)」だ。この製品は、工作機械からワークを下ろし、測定室まで運び、さらに機外測定機でセットアップ後に測定を実施したり、測定結果により追込み加工が必要となった時に、ワークを再度工作機械まで戻し、再芯出しの上で追加工を実施するような面倒で時間の取られる無駄な作業を、素早く簡単にするシステムである。対象ワークをタッチプローブにより工作機械でそのまま測定し測定結果を出力、また追込み加工も再芯出しすること無く実行可能であり、加工後の工具測定の効率化に貢献する。

技術の進化は止まらない! 鋼旋削加工用最新CVDコーテッド材種誕生!

●三菱マテリアル

今回の目玉は、汎用的な仕様が可能で工具集約により加工時間を短縮する最新CVDコーテッド材種で、人気の〝MC6100シリーズ〟がさらにグレードアップしてシリーズを拡大させた。

今回の目玉は、汎用的な仕様が可能で工具集約により加工時間を短縮する最新CVDコーテッド材種で、人気の〝MC6100シリーズ〟がさらにグレードアップしてシリーズを拡大させた。

「MC6100シリーズ」は、密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的に向上させたもので、〝Super〟ナノテクスチャーテクノロジーにより、〝業界最高レベル〟の結晶方位制御Al₂O₃を実現、より緻密かつ均一に結晶を成長させることで耐摩耗性が飛躍的に向上し、工具の寿命改善につなげたものだが、今回は新しく「MC6135」が登場! 連続切削から断続切削を含む加工に最適な汎用性が強みだ。

最新かつ最適な工具と加工方法で切削時間を半減

●MOLDINO

![]() 最新かつ最適な工具と加工方法で切削時間を半減し、製造費全体のコストカットを提案する「PRODUCTION(プロダクション)50™」を実現する工具を加工ワークとともに展示します。加工精度の向上や加工時間の短縮、人手不足の解消といった顧客の課題解決のため、最新の切削工具を使ったトータルソリューションを提案。

最新かつ最適な工具と加工方法で切削時間を半減し、製造費全体のコストカットを提案する「PRODUCTION(プロダクション)50™」を実現する工具を加工ワークとともに展示します。加工精度の向上や加工時間の短縮、人手不足の解消といった顧客の課題解決のため、最新の切削工具を使ったトータルソリューションを提案。

次世代超硬合金 “IXシリーズ”第1弾として、来春発売予定の「高硬度鋼加工用超硬ボールエンドミル IXエポックディープボールTH3(IX-EPDB-TH3)」を出展。新開発超硬素材の採用により耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立した本商品は、従来の超硬工具の概念を変える様な圧倒的なパフォーマンスを誇る。特に極小径サイズの高硬度鋼加工で寿命が飛躍的に向上する。

グリーンG1チャックで脱炭素社会を実現!

●ユキワ精工

目玉となるツールホルダ「グリーンG1チャック」は、工具の使用量の削減、不良品の削減、サイクルタイム短縮等の効果が期待でき、省資源・省エネルギーにつながる環境に優しいツールホルダ。実際に活用したエンドユーザーからは、「工具費が削減できた」、「不良品が削減できた」という“省資源”、「サイクルタイムが短縮できた」、「機械のダウンサイジングが可能になった」という“省エネルギー”の両面で喜びの声が相次いでいる。

目玉となるツールホルダ「グリーンG1チャック」は、工具の使用量の削減、不良品の削減、サイクルタイム短縮等の効果が期待でき、省資源・省エネルギーにつながる環境に優しいツールホルダ。実際に活用したエンドユーザーからは、「工具費が削減できた」、「不良品が削減できた」という“省資源”、「サイクルタイムが短縮できた」、「機械のダウンサイジングが可能になった」という“省エネルギー”の両面で喜びの声が相次いでいる。

ユーザーがグリーンG1チャックを購入すると、ユキワ精工がユーザーに代わって1本につき100円を公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」へ寄付する活動も行っている。エンドユーザーにおいて省資源・省エネルギーを実現するとともに、植林を進めて緑を増やすことで、CO2を削減し、地球温暖化の防止を図り、持続可能な社会の実現を目指している。

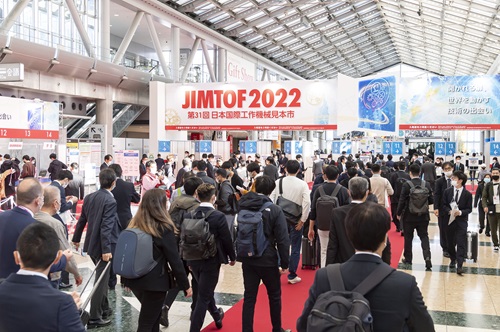

【あいさつ】『「JIMTOF2024」開幕に向けて』 日本工作機械工業会 会長 稲葉善治

工作機械産業の新技術発表の舞台であるJIMTOF(日本国際工作機械見本市)は、1962年の初開催以来、業界関係者の弛まぬ努力と工作機械にかける情熱により、工作機械ビジネスの創出に寄与しながら成長を続けてきました。

工作機械産業の新技術発表の舞台であるJIMTOF(日本国際工作機械見本市)は、1962年の初開催以来、業界関係者の弛まぬ努力と工作機械にかける情熱により、工作機械ビジネスの創出に寄与しながら成長を続けてきました。

今回で32回目を迎えるJIMTOF2024は、出展社数・小間数ともに過去最多であった前回を更に上回り、過去最大規模になることが見込まれます。また、規模を拡大しながら、展示の質でも最高を目指しております。この度は、最新鋭の工作機械、最先端の技術が一堂に集まるJIMTOFにご来場頂きます世界各国・地域の皆様、本展示会に向けて研究開発に励まれている出展各社、広報面で多大なご協力を頂いている報道関係の方々に心よりお礼申し上げます。

JIMTOF2024のテーマは、「技術のタスキで未来へつなぐ」です。このテーマには、最先端の工作機械技術・製品をJIMTOFから世界に発信することで、製造業のポテンシャルを最大限に引き出し、無限に拡がる未来の可能性を切り拓こう、という熱い想いが込められています。

このテーマを出展製品・技術を通して具現化するべく、出展者一同、鋭意準備を進めてきました。前回展で見られた、デジタル技術による稼働監視・予防保全、周辺機器類と融合した工程集約や省人化はさらに進化し、JIMTOF2024では生産システム全体の効率化・最適化に向けたソリューションの展示が期待されます。

一方、主催者としては、併催プログラムの目玉として、南4ホールに出展者と学生をつなぐ「アカデミックエリア」を新設します。このエリアには、JIMTOF出展者による学生向けPRコーナー「キャリアマッチングスクエア」や、当会会員の出展ブースをテーマ別に巡る学生ツアー等の就活コンテンツを盛り込みます。加えて、全国の理工系学生の皆さんを招いて開催する、恒例の「工作機械トップセミナー」と連携することで、シナジー効果を発揮し、未来を担う人材に、ものづくりの喜びや醍醐味を引き継ぎたいと考えます。

また、アカデミックエリアでは、旋盤やCAMプログラミング体験などを通じて、工作機械業界への知見を、楽しみながら深めることができる「企画展示」、技術的シーズとニーズの出会いを生み出す「IMEC(国際工作機械技術者会議)ポスターセッション」、ドリンクサービスと無料Wi-Fiを備えた「オープンカフェ」などを設け、学生だけでなく来場者全般を対象としたイベントやサービスを充実させます。

このように、新たな取り組みを加えながら、JIMTOFは、時代のニーズを的確に捉え、最先端の技術を発信し続けることで、次なるステージを目指して参ります。

末尾になりますが、全ての出展者にとって、JIMTOF2024が、世界のものづくりの発展に貢献する良きビジネスの契機となるよう、心よりご祈念申し上げます。

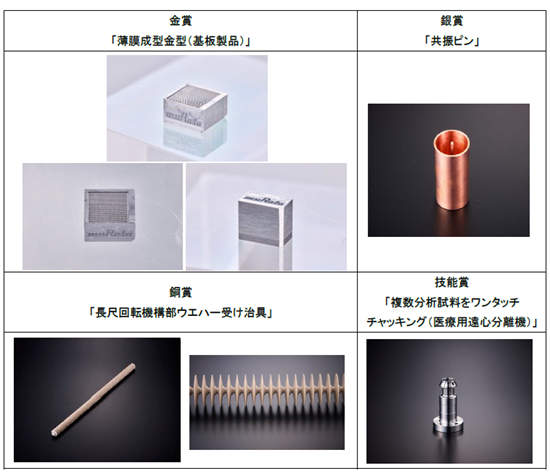

DMG森精機「第19回切削加工ドリームコンテスト」受賞作品決定!

DMG森精機はこのほど、第19回切削加工ドリームコンテストを開催し、その受賞作品が決定したと発表した。

切削加工ドリームコンテストは、日本国内において加工業に携わり、切削型工作機械、アディティブ・マニュファクチャリングやレーザ加工機などの先端加工機を使用している企業および学校、研究機関を対象に、技術・技能の研鑽と向上、交流を目的として2004年より開催している。

本年は、審査委員長の慶應義塾大学 柿沼 康弘教授をはじめ、6名の審査委員を迎え、厳正な審査の結果、全応募作品93点の中から、産業部品加工部門より4点、試作・テスト加工部門より6点、芸術 造形加工部門より6点、先端加工部門より3点、アカデミック部門より5点を選出した。

表彰式は、11月5日(火)に東京會舘にて開催し、受賞者には賞状と賞金が贈呈される。JIMTOF2024の期間中は、当社ブース内にて応募作品全93点の展示を行う。

受賞作品は次の通り。

産業部品加工部門

■金賞 「薄膜成形金型」(基板製品)

(株)村田製作所

■銀賞 「共振ピン」

石山ネジ(株) 横浜工場

■銅賞 長尺回転機構部ウエハー受け治具

古賀電機(株)

■技能賞

複数分析試料をワンタッチチャッキング(医療用遠心分離機)

(株)吉岡精工

【審査委員による金賞作品の評価ポイント】

「薄膜成型金型(基板製品)」 (株)村田製作所

R0.015 mmのボールエンドミルで微小な三角錐を作りあげた加工技術を評価した。切削では限界に近い形状を高精度に加工している点が素晴らしい。

試作・テスト加工部門

■金賞 「Swan(スワン)」

(株)積進

■銀賞 「Honeycomb」

京セラ(株)

■銅賞 「世界一軽いダンベル」

(株)坂田精密

■銅賞 「積層セラミックコンデン砂(サ)時計」

(株)村田製作所

■技能賞 「ツーボン~内径入口φ38、掘込み深さ39(直径φ116)~」

大和田カーボン工業(株)

■技能賞 「自立浮き」

古賀電機(株)

【審査委員による金賞作品の評価ポイント】

「Swan(スワン)」 (株)積進

厚み0.1mm、高さ100mmほどのS字形状のアルミの薄板を、ワンチャッキングで削り出した加工技術に驚嘆した。面粗度、加工時間、文字加工、デザインも素晴らしい。

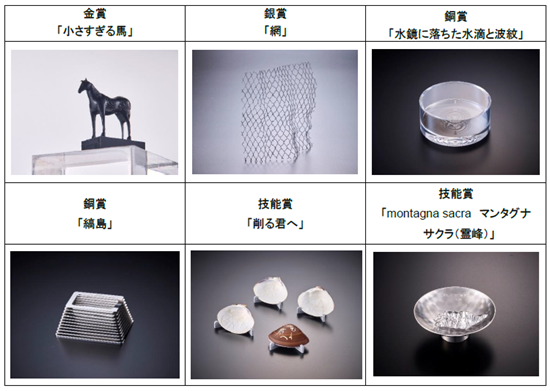

芸術造形加工部門

■金賞 「小さすぎる馬」

カスカ工業(株)

■銀賞 「網」

(株)誠武

■銅賞 「水鏡に落ちた水滴と波紋」

サークルアンドスクエア(株)

■銅賞 「縞島」

(株)三栄機械

■技能賞 「削る君へ」

旭有機材(株)

■技能賞 「montagna sacra マンタグナ サクラ(霊峰)」

(株)フラスコ

【審査委員による金賞作品の評価ポイント】

「小さすぎる馬」 アスカ工業(株)

プラスチック素材で美しい微細加工を実現した点を評価した。特に細かい馬の足と耳を折らずに加工するには固定方法、加工方法を相当工夫されたことと推察する。

先端加工部門

■金賞 「技術の灯」

(株)J・3D

■銀賞 「セラミック腕時計」

福島セラミック(株)

■銅賞 「正二十面体」

(株)村田製作所

【審査委員による金賞作品の評価ポイント】

「技術の灯」 (株)J・3D

造形精度の高さ、サポートをなくす設計のアイデア、デザインの美しさを評価した。サグラダ・ファミリアのディテールまで作りこまれており、圧倒的な存在感に思わず見とれてしまう作品。

アカデミック部門

■金賞 「削り出し反重力デバイス」

兵庫県立神戸高等技術専門学院

■銀賞 「メタルペンシル ペンシルスタンド」

慶應義塾大学 理工学部 技術支援課 マニュファクチュアリングセンター

■銅賞 「ロゴプロジェクション自由曲面 マイクロレンズアレイ」

慶應義塾大学

■技能賞 「バイオミメティクス低騒音ドローンプロペラ」

岩手大学 高度試作加工センター

■技能賞 「0.2 mmの微細テンセグリティ」

近畿大学工業高等専門学校

【審査委員による金賞作品の評価ポイント】

「削り出し反重力デバイス」 兵庫県立神戸高等技術専門学院

テンセグリティ構造を一体削り出し加工で実現した加工方法の工夫を評価した。題材のアイデアも大変ユニークで面白い作品。

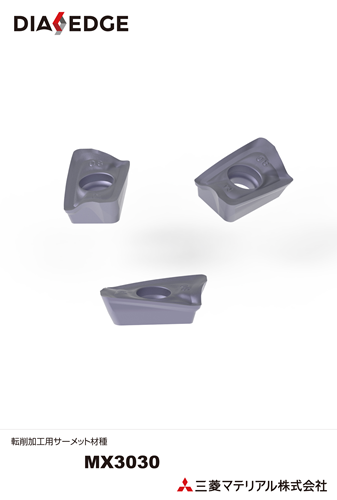

三菱マテリアル 転削加工用サーメット材種「MX3030」に多機能形ショルダカッタAPX3000シリーズ用インサートを追加

三菱マテリアルは、このほど、転削加工用サーメット材種「MX3030」に多機能形ショルダカッタAPX3000用インサートを追加、販売を開始した。

転削加工用サーメット材種「MX3030」は、同社従来品サーメット材種「NX4545」より熱伝導率が高く、耐熱亀裂性に優れているため、切削時に発生する熱亀裂やチッピングを抑制し、良好な仕上げ面を維持することが可能。

また、靭性にも優れることから、大きな切込み量での加工能率向上を実現した。

転削加工用サーメット材種「MX3030」の主な特長は、以下の通り。

① 金属結合相を特殊合金化することにより、耐欠損性が大幅に向上。

② 硬度が高いチタン化合物硬質相により、耐摩耗性を保持。

③ サーメットは鉄との反応性が低く、熱的安定性と耐酸化性に優れる。

■価格(税抜き)

・AOMT123604PEER-M MX3030:1,030円

・AOMT123608PEER-M MX3030:1,030円

日本工作機械工業会がJIMTOFに向けe-book『会員出展製品一覧』を公開

日本工作機械工業会が本年11月5日(火)~10日(日)まで東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2024」に向け、ホームページで、各企業の製品情報や世界初披露の製品ページを含めたe-book『会員出展製品一覧』の公開している。JIMTOF会場では冊子として会場内各所で幅広く頒布する。↓e-book↓https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1M…;

サンドビック・コロマント 新製品「CoroMillⓇ MS20」発売開始

サンドビック・コロマントは、このほど、「CoroMillⓇ MS20」の発売を開始した。

サンドビック・コロマントは、このほど、「CoroMillⓇ MS20」の発売を開始した。

この製品は、肩削り、正面フライス、溝加工、ランピング、プランジ加工などさまざまなフライス加工に対応する万能フライスカッターで、最新のテクノロジーを採用することにより、切込み量やアップ、ダウンミリングに拘わらず、切刃上でより優れた寸法精度が得られ、高精度で優れた面粗さの肩削りフライス加工を実現する。

カッターボディは、新しい材質を使用することで、高い疲労強度と耐変形性を実現し、長寿命を達成する。また、大きなチップポケットを設けていることにより、切りくず排出性を向上し、ステンレスや耐熱合金の長い切りくずにも対応できるよう最適化されている。

チップはステンレス鋼(ISO M)および耐熱合金(ISO S)加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップの寿命を実現する。さらにチップ厚みを厚く一定にすることにより欠けを防止し、軸方向の切込み量に関わらず、安定した性能を発揮する。

ラインナップは、カッター径φ16~φ84㎜の87アイテムで、シャンクは、アーバ取付、円筒シャンク、CoromantCapto、EHカップリング、ねじ式カップリングの5種類。チップはM-M20(オーステナイト系ステンレス鋼用)、M-M30(二層ステンレスとインコネル用)、今冬発売予定であるE-L50(チタン合金用)の3種類のチップブレーカで各被削材用材種 11アイテムを展開している。

DMG森精機 伊賀事業所、2024年度「デミング賞」を受賞

DMG森精機は、このほどグループ最大の生産拠点である伊賀事業所(三重県伊賀市)が2024年度の「デミング賞」を受賞したと発表した。この賞は、戦後の日本に統計的品質管理を普及させ、日本製品の品質を世界最高水準に押し上げた故ウイリアム エドワーズ デミング博士の業績を記念して1951年に創設されたTQM(Total Quality Management)に関する世界最高ランクの賞。 同社は1999年にISO9001の認証を得て以来、その内容の維持発展に努めてきた。グローバルで統一された品質管理システムを導入し、製品プロブレムレポート(PPR)により不具合情報のデータベース化と 早期解決、工場・新機種開発へのフィードバックを行っている。また、社員による日々の業務での「改善提案」制度など、同社独自の取り組みを行ってきた。次のステップへの飛躍を目的に、2017年からTQMを 導入・推進する中で、TQMの本質である「顧客志向」の重要性を再認識した。 同社では、顧客に高品質な製品・サービスを提供し、企業として持続可能な成長を実現するために最も重要な基盤の一つは、社員のモチベーションを常に高く保ち、イノベーティブな集団であり続けることだと考えており、同社には様々な言語・国籍・性別・専門分野を持つ、59国籍・約13,000名の社員が働いている。 同社では、多様性に富んだ組織が団結し、変化する事業環境に機敏に対応し、世界中の子役の多様なニーズに対応するためには、強固な基盤を構築することが重要としており、そこで、2030年にありたい姿を実現するための礎を作る期間として、2023年から3ヵ年の「中期経営計画2025」を策定した。その中核として、DXを用いて、工程集約・自動化を促進し、GX(グリーン・トランスフォーメーション)を実現する仕組みをMX(マシニング・ トランスフォーメーション)と位置づけ、全社でTQM推進に一層取り組んでいる。なお、本賞の授賞式は、11月13日(水)に東京・大手町の経団連会館にて行われる。

2024年9月分工作機械受注総額は1253.6億円

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2024年9月分の受注実績は以下の通り。

2024年9月分工作機械受注総額は、1,253.6億円(前月比+13.2% 前年同月比△6.4%)となった。受注総額は、2カ月ぶりの1,200億円割超も、前年同月比は2カ月連続減少。粘度半期末の効果で内需は増加も欧米はやや勢いを欠く状況。

内需は415.3億円(前月比+29.0% 前年同月比△7.8%)で、年度半期末効果で前月比は3割近く増加し、3カ月ぶりの400億円超。ただ、本年3月(493億円)の水準に比べると、伸び悩み感あり。

外需は838.3億円(前月比+6.7% 前年同月比△5.7%)で、2カ月ぶりの800億円超。欧州・北米は前月比増加したが、前年同月比は3割前後の減少。一方、アジアは堅調水準を維持。

9月の受注は季節要因等で内外需とも前月比増加も、受注回復を実感するのほどの勢いはなく、今後の動向を引き続き注視。

9月分内需

415.3億円(前月比+29.0% 前年同月比△7.8%)。

・3カ月ぶりの400億円超。3月(493億円)に次ぐ本年2番目。

・前月比3カ月ぶり増加。前年同月比25カ月連続減少。

・年度半期末の季節要因により前月比増加もやや力強さに欠ける状況。

(出所:日本工作機械工業会)

9月分外需

838.3億円(前月比+6.7% 前年同月比△5.7%)

・2カ月ぶりの800億円超も、850億円には届かず。

・前月比3カ月連続増加。前年同月比2カ月連続減少。

・アジアは堅調維持も、欧州、北米は9月として2021年以降では最も低い。

(出所:日本工作機械工業会)