ニュース

台湾TMTS展が6年ぶり単独開催 7万人が来場、オンライン展には11万人

工作機械の輸出額で世界5位、生産額で世界7位の台湾で台湾国際工作機械展(TMTS2024)が3月27日から31日までの5日間、台北市東部の台北南港展示センター1、2号館で開かれた。6年ぶりの単独でのリアル開催に631社が3,350小間を超える規模で開催され、国内外から7万人が来場し、オンライン展には123カ国から11万人がアクセスした。今回展のテーマは「DX & GX 持続可能な未来」で、各出展者がDX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)の2つを軸に、製品とサービス、自動化や省人化に向けたソリューションを競った。台湾の工作機械業界にとり最大の輸出先の中国が不動産不況を受け、設備投資が急減速して販売を落とすなか、台湾メーカー各社が何を目指しどう取り組むのかを現地で取材した。【台北=是州煩太(文・写真)】

ファンを引き付け知名度も向上

TMTSは2010年に台湾中部の台中市で初開催され、今回で7回目の開催。6回目となるはずだった20年展は新型コロナウイルス感染症の拡大で中止に追い込まれ、2年前の22年展は会場を台北に移し、30回の節目を迎えた台北国際工作機械見本市(TIMTOS)との合同で、「TIMTOS×TMTS2022」として国内向けの開催を強いられた。海外の在住者に対しては、同時開催されたオンライン展での視聴参加の呼びかけを余儀なくされた。

半世紀を超える長い歴史を持つTIMTOSに比べ、台中で開催されるTMTSの知名度はかつては今ひとつ。初期の開催時には日本で開催される日本国際工作機械見本市(JIMTOF)の知名度と集客力を利用し、JIMTOF閉幕の翌日をTMTSの開幕日に当て、各国からのJIMTOF来場者に帰国前の立ち寄り、寄り道での来場を促した時期もあった。主催の台湾区工作機械工業会(TMBA)が編み出した秘策だった。

産業用機械を広範に展示するTIMTOSに対し、切削を中心とした金属加工用の工作機械と周辺機器に絞って展示するTMTSは、初開催から14年を経てより熱心なファンの引き付けに成功し、今や知名度も上げて来場者数を増やしてきた。

開催地の台中は、工作機械や周辺機器の各主要メーカーの本社と工場の集積地でもある。工場の見学も兼ねて、TMTSを目当てに台湾を目指す来場者も増えた。あえて例えるなら、TIMTOSが台湾版JIMTOFなのに対し、TMTSは台湾版メカトロテックジャパンの位置づけだ。今回はかつての台中の会場が取り壊され、新会場の建設計画の遅れも重なり、台北での開催となった。

意欲的な新興国の需要捉える

今回展には7万6776人が来場。台湾各地からはもちろん、68ヵ国・地域から3,319人の外国人が来場した。外国人来場者数の上位10カ国は、インド、日本、中国、マレーシア、フィリピン、米国、インドネシア、タイ、ベトナム、トルコで、多くの国が視察団を組織して会場を訪れた。

大手自動車メーカーが工場を持つポーランドやチェコ、メキシコやアフリカなどからも来場した。既存の工業国はもちろん、設備投資への意欲が高い、新興工業国の需要をしっかり捉えた印象だ。つまり、これらの国々が今後、日本の工作機械業界が挑むべき市場、いわば「お得意さま」へと導く国だ。台湾製の工作機械を導入したら、次は必ずより高性能な日本製の工作機械が欲しくなるはずだからだ。

TMBA理事長でYCMブランドを展開する永進機械工業の陳伯佳総経理は開会式で「今回のTMTSは、従来の台中での開催から台北での開催に変わっただけでなく、多くのユニークな取り組みに挑戦した。最新の機械の展示だけでなくソリューションを提案し、DXとGXを軸に持続可能な未来社会を提案する。ユーザーの経験や体験を基に分析を重ねて機械を改善した。これまでとは違った斬新なものづくりの世界を披露したい」と意気込みを述べた。

日本の首相に相当する陳建仁行政院長や官房長官に相当する林佳龍総統府秘書長らがあいさつし、官民挙げた応援体制もアピールした。蔡英文総統こそ来場しなかったものの、開会2日目には5月に次期総統に就任する頼清徳副総統、5日目の最終日には頼政権下で副総統に就任する蕭美琴前駐米大使も会場を訪れた。

「内需20%アップを目指す」日本工作機械販売協会 賀詞交歓会を開く

日本工作機械販売協会(会長 髙田研至 井高社長)が、1月8日、第一ホテル東京(東京都港区新橋)で賀詞交歓会を開いた。

あいさつに立った髙田会長は、約300人が参加したことに触れ、「皆様とともに内需の回復を目指したい」と意欲を示した。続いて世界情勢に言及し、「不透明な状況が続いている。国や地域によって考え方や優先順位が異なり、これまで当然とされてきた前提が揺らいだ一年だった」と述べた。政治や外交にとどまらず、ものづくりの現場や市場動向にも影響が及び始めていると指摘し、2025年については「3つの変化を感じている」と振り返った。

髙田会長は三つの変化について、「1つ目は人手不足。こうした状況のなか、現場を維持し、品質を守るなどのやり方そのものを見直す動きが広がっている。2つ目は、生産性や効率を我慢でなく仕組みで高める方法である。3つめは、投資の考え方が質から量へ変わりつつあることだ。自動車業界では、EV一辺倒だった流れが見直され、また、航空宇宙、エネルギー、防衛、造船等の分野では引き続き安定した需要が見込まれている。2026年中間には半導体関係の装置も回復が期待されており、単に設備を増やすだけでなく、どの分野にどのタイミングでどの設備を入れるか、こうした判断がこれまで以上に重要になってくる」と強調した。

また見過ごすことができない課題として、中小企業の廃業に触れ、「日本の製造業を支えていた基盤そのものが少しずつ変わりつつある」とし、さらに工作機械ビンテージ問題を挙げ、「導入から10年以上が経過した機械が多数占める現状は競争力強化の観点から避けては通れないテーマだ」と述べた。その上で、「2026年は足元を見つめ直し、次の一手を考える年になるのではないか」との認識を示した。

最後に2026年の目標について「賛助会員の皆様と協力し、内需20%アップを目指していきたい」と意気込みを示した。

来賓を代表して、経済産業省製造産業局 須賀千鶴産業機械課長があいさつをした。その中で須賀産業機械課長は、「昨年米中に振り回された。新年早々、ベネズエラの話があり、中国の輸出管理が強化されるということで今年も波乱がありそうだ。政府としては表に現れている情報を鵜呑みにせず、しっかりと相手のシーンを見極めながら冷静にかつ毅然として対応していく方針あり、官民で連携をしてこの荒波を乗り切っていければと思っている」と述べたあと、「高市内閣の成長戦略は危機管理投資、成長投資で戦略分野をいくつか決めている。その中にはAI、半導体、量子、バイオ、航空・宇宙、エネルギー等が入っているが、それぞれの戦略分野に対して大胆な設備投資と研究開発の促進など総合的な支援措置を講じていくとしており、年度内にもそれぞれの分野について方針が出されることになると思う」と話した。

続いて日本工作機械工業会の坂元繁友会長(芝浦機械社長)が、「昭和100年にあたる昨年は、地政学リスクが顕在化した1年だった。このような環境のなか、工作機械受注は内外の好不調が分かれた。昨年の工作機械受注は目標とした1兆6,000億円には若干届かないと見込まれているが、受注結果は決して小さい数字ではなく、十分に健闘している。受注獲得に際して日本工作機械販売協会の皆様から多大なるご支援を賜り、この場を借りて厚く御礼を申し上げる」と感謝の意を表した。また、深刻化する人手不足や人材の高齢化、DX、GXへの対応などについて触れ、「これを解決するための最新鋭の工作機械のニーズが本年の受注を力強く支えるものになると確信している」と力強く述べたあと、本年開催されるJIMTOF2026について、「われわれメーカー各社はユーザーが直面する諸課題を解決すべく、最新の工作機械技術を結集し、具体的なソリューションを促している。今後も製造と販売が一体となってユーザーの生産性向上に取り組んでいく」と意気込みを示した。

乾杯の発声は日本工作機械輸入協会の金子一彦会長(三宝精機工業社長)が行い親睦を深めた。宴もたけなわの頃、散会した。

「地域密着と専門性の向上」NaITO 新年賀詞交歓会を開く

NaITO(社長=坂井俊司氏)が、1月6日、東京国際フォーラム(東京都千代田区丸の内)で「2026年新年賀詞交歓会」を開いた。

あいさつに立った坂井社長は最近の業界を取り巻く状況や国際情勢について触れ、「混沌とした状況が続いているが、ネガティブなことばかりじゃなく良い話も出てきている印象を受けた」としたうえで業績については、「昨年末に発表した第3クォータでは、残念ながら通期の業績見通しは下方修正となったが、受注に関しては12月以降、堅調に確保できているので、楽観視はできないが来期は数字が良くなると思う」と述べた。

また、取り組みについては、「流れのある商品はシステム化を図っていく。また、顧客に対する在庫発注システムNICE―NET(ナイスネット)の普及率を拡充する。地域密着と専門性の向上、対面営業も強化する」と意気込みを示した。

坂井社長は昨年、営業推進本部を設置したことにも触れ、「一品ものも含め、計測関係や設備など流れのある以外のものや新しいものと、流れのある切削工具でも、新しい切り口で切り拓いていきたいので、エンドユーザーにも工具商社と協調しながら一緒にPRしていきたい」と意気込みを示した。

乾杯の発声は、MOLDINOの金子善昭社長が行い開宴した。縁もたけなわの頃、ダイジェット工業の生悦住 歩社長の3本締めで散会した。

【令和8年 年頭所感】「非常に明るい見通し」日本ロボット工業会 会長 橋本康彦

新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、先ず、年末に、ロボット業界にとっての最大イベントでもある「2025国際ロボット展」を開催し、その出展社数に加え来場者数は過去最大となる15万6千人余りの方々にご来場をいただき、盛会裏に終了することが出来ました。当業界の2026年に向けての力強い応援となりました。本展示会の開催にご指導、ご支援を賜りました経済産業省はじめ関係諸団体、そして出展各社の皆様に対し心より御礼申し上げます。

また、昨年は我が国での開催が20年ぶりとなった「大阪・関西万博」が約半年間の会期を経て盛会裏に閉幕したほか、我が国初の女性総理・高市政権の誕生、さらにはノーベル・化学賞及び生理学・医学賞の2部門で日本人が同時受賞といった期待や希望での話題がありました。

一方、直近の国際通貨基金による世界経済の見通しでは、昨年が3.2%の伸びであったのに対し、今年は、不確実性の長期化や保護主義と分断化の拡大等により3.1%に鈍化するとの観測がなされています。

このような状況の下、昨年2025年の我が国のロボット産業は、世界経済の諸リスクや米国関税政策での不透明感のなかでも、受注額で対前年比19.9%増の9,980億円、生産額では19.7%増の9,350億円となることが見込まれ、当初見通しを大きく上回ることとなりました。

そして、今年のロボット市場におきましても、先のIMFの観測による保護主義の拡大等での懸念材料はあるものの、AIへの大規模投資による半導体や電子機器への需要回復が見られるなど、根強い自動化投資需要の回復をベースに、受注額では対前年比3.2%増の1兆300億円、そして生産額は6.9%増の1兆円と、ロボット業界にとって非常に明るい見通しを立てております。加えて、新政権による政策効果、世界的なフィジカルAIへの関心の高まりから、この見通し以上の回復を期待するところです。

次に当会の今年の活動については、業界活性化のさらなる推進に向け、昨年に引き続き以下の3点を重点項目として取り組む所存です。

第一は「市場拡大に向けた取組」です。ロボットの市場拡大に向けては、省力化投資支援等の施策を通じた普及に加え、国際ロボット展の裏年にあたるに本年12月2日~4日の3日間、関西のインテックス大阪において新たな展示会「RoboNxt(ロボネクスト)」の第1回を開催し、西日本のユーザー層にもアプローチをすることとしています。特に本展は、AI・ロボティクスなど技術革新のスピードに対応するため、最新テクノロジーの発信とともに、次世代を担うスタートアップ・ベンチャー企業や若手人材が集える場をイメージし、そのテーマを「ロボットをもっと身近に、そして未来(あす)へ」として、未来に向けて人とロボットが共に歩んでいく展示会にしたいと考えています。本展の開催により日本ロボットシステムインテグレータ協会はじめ、関係ユーザー団体との連携を通じて一層の市場拡大に努めてまいります。

第二は「イノベーションの加速化に向けた産学連携の推進」です。ロボット分野における国際競争は益々激化しておりますが、昨年、高市新内閣において「国家戦略技術」が創設され、経済安全保障上の重要性が高い6分野技術の1つに、「AI・先端ロボット」が盛り込まれました。当業界としても、我が国の優位性確保や潜在市場の顕在化に向け、日本ロボット学会をはじめ関係学会及び関連業界とのより一層の連携を通じて、ロボット・イノベーションの加速化を進めることとします。

第三は「国際標準化の推進、国際協調・協力の推進」です。国際標準については、引き続き我が国も官民挙げての戦略的な取り組みが重要です。特に、ロボットの国際標準を審議しているISO/TC299では、そのプレナリー会議をはじめ、各ワーキンググループ(WG)が各国で開催されることとなっていますが、その一つである「産業用ロボットの安全性」を審議するWG3については当会正会員のIDEC社がホストとなり5月に大阪で開催されることとなっています。このほか、海外開催の会議にも積極的に委員派遣を行い、ロボットのリーディングカントリーとして引き続き積極的に取り組むこととしております。また、国際ロボット連盟を通じた活動並びに国際交流を積極的に推進していく所存です。

そして、先程の12月開催のRoboNext展に加え、6月10日~12日にかけて「第27回実装プロセステクノロジー展」を東京ビッグサイトで開催します。両展示会を通じて技術情報の発信とともに、様々な分野へのロボット利活用拡大への意欲を喚起することに加え、市場調査、技術振興等の各事業を意欲的に展開する所存です。

引き続き関係各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様のご活躍とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

【令和8年 年頭所感】芝浦機械/ジェイテクト/ミネベアミツミ

「基幹産業の発展に貢献」

芝浦機械(株) 取締役社長 坂元繁友

2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年を振り返りますと、米国トランプ政権の大規模な関税政策による経済全体への下押し圧力、中国の景気低迷長期化、ウクライナ情勢や中東情勢の懸念継続などの影響により、経済環境は厳しい状況が続きました。

本年も当社グループを取り巻く経済環境は、自動車市場の停滞、米国関税の影響、中国の景気低迷、地政学リスクなど、不透明な状況が継続すると考えられますが、製造業が直面するメガトレンドにおける社会課題、その中でお客様が直面する課題の解決に貢献していくことが当社グループの使命と考え、引き続き脱炭素社会、再生可能エネルギー、次世代電池、自動車、航空宇宙、リサイクル、先端素材、労働生産性向上など、それぞれの領域での高付加価値商品の開発と提供に全社一丸となって取り組んでまいります。

芝浦機械グループは、豊かな地球環境を未来に残し、社会の持続可能な発展に貢献するため、これから先も技術力を活かして世界中のお客様が抱える課題を解決し、基幹産業の発展に貢献することにより、持続可能な社会の実現と企業価値向上を目指してまいります。引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

「価値を発揮する絶好の機会」

(株)ジェイテクト 取締役社長 近藤禎人

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

本年も皆さまならびにご家族が健康で良い年を過ごされますことを心よりお祈り申し上げます。

昨年も多くの挑戦と変化がありましたが、ジェイテクトグループ社員一人ひとりの努力と創意工夫、そしてお客様や仕入先の皆様、株主の皆様からのご支援ならびに共創によって、確かな前進を遂げることができました。心より感謝申し上げます。

昨年1月、ジェイテクトのビジネスモデルを、社会課題とその解決策をお客様と共創する「ソリューション型ビジネス」に変革することを目的として、「ソリューション共創センター(ソリセン)」を立ち上げました。社内外の知見を融合し、お客様や社会の課題に対して最適なソリューションを共に創り出す場として、すでに多くのプロジェクトが動き出しています。

このソリセンの立ち上げに加え、ジェイテクトのMVV(Mission、Vision、Value)を昨年5月に対外発表いたしました。

■Mission(使命)︓「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」

■Vision(2030年までに目指す姿)︓「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」

■Value(共通の価値観)︓「Yes for All, by All︕」

社内では一昨年10月のMVV策定以来、浸透活動を実施しておりますが、私たちの行動の軸であり、変革を推進する原動力であるMVVをステークホルダーの皆様にお伝えすることで、ジェイテクトグループの存在意義と未来への指針をより明確に示すことができたと考えています。

米ではバーチャルPPA(仮想電力購入契約)を通じて再生可能エネルギーの導入を進めました。これらは、「地球・世の中・お客様のため」にモノづくり企業としての責任を果たす重要な一歩です。

一方で、地域戦略においては課題がなお残っております。欧州・中国の市場低迷や、北米における生産性起因のロスコストが業績に影響を与えました。現在、北米では「内製費改善」「体質改善」「業務プロセス最適化」の3つのタスクフォースが活動を進めており、2025年度末の正常化を目指しています。

そして2026年、私たちは第二期中期経営計画の最終年度を迎えます。世界経済は依然として不確実性が高く、地政学的リスクやサプライチェーンの変動、カーボンニュートラルへの対応など、事業環境は厳しさを増しています。しかし、こうした変化は同時に、私たちがソリューションプロバイダーとして価値を発揮する絶好の機会でもあります。

本年は、ソリューションビジネスの本格的な事業化に着手します。ソリセンを起点に、コアコンピタンスを掛け合わせた提案力を強化し、課題解決型のビジネスモデルへと進化させ、お客様の期待を超える価値を創出し、社会に貢献する企業としての存在感を高めてまいります。

最後に、私たちのValueすなわち共通の価値観「Yes for All, by All︕みんなのために、みんなでやろう」を合言葉に、ジェイテクトグループ全員が一丸となって挑戦を続けましょう。一人ひとりの力が集まれば、どんな困難も乗り越えられます。

2026年が皆さんにとって実り多き一年となることを祈念し、新年のご挨拶といたします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「正気が見えている」

ミネベアミツミ(株) 会長CEO 海沼由久

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

今年は近年続いていた「不透明な年」とは異なり、当社の将来が非常にはっきりと見えている年です。目の前には、ヒューマノイドロボット、AIサーバー、完全自動運転、ドローン、そしてニューモビリティ市場等に使われる相合製品という5つの成長分野が明確に現れています。

これら全ての成長分野に、数多くの超精密部品を提供できる会社は他にはなかなかありません。大手企業に加えてスタートアップを含む新しい技術分野へいかに早く、貪欲に食い込めるかは、我々の開発力とスピードにかかっています。

社内では、常に言っている事ですが、業務改善プロジェクトも強力に推進します。

特に、細かな改善であっても、リーダーが自ら足を運んで確認する徹底した現場主義を貫いてください。

当社の進んでいる方向は間違いなく正しく、勝機が見えています。相合分野では、技術を相合わせることで生まれた製品が続々と世の中に出てくる非常に楽しみな年です。これらをやりきれば必ず勝てます。

目の前にある大きなチャンスを掴み取るために、ミネベアミツミグループ一丸となり2029年3月期売上高2.5兆円、営業利益2,500億円の目標に向け、より一層邁進していきましょう。

MOLDINO 高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル エポックディープラジアスハード-TH3「EPDRH-TH3」が新発売 ~高精度な立壁が必要な摺動部の加工に最適!~

MOLDINOがこのほど、高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル「エポックディープラジアスハード-TH3 EPDRH-TH3」を発売した。高硬度鋼の荒・仕上げ加工、特に入れ子やピン穴など、高精度な立壁が必要な摺動部の加工に威力を発揮する。

同社は高硬度鋼加工に特化したTH3コーティングを採用したエンドミル商品を多数展開しており、愛用者から高い評価を博してきた一方、高硬度鋼の高精度加工の分野において、Φ6を超える4枚刃ロングネックラジアスエンドミルは市場で選択肢が少ない状況であり、ユーザーから商品化を求める声が多くあったことを受け、新商品「エポックディープラジアスハード-TH3 EPDRH-TH3」を開発に至った。これにより、販売中の商品であるEPDREH-TH3(Φ0.2~Φ6)と併せて幅広いアプリケーションへの対応が可能となり、ひいては精密加工分野における顧客の困りごと解消に寄与するとしている。

〈特長とメリット〉

(1)高硬度鋼加工用の4枚刃ラジアスエンドミル。

(2)高硬度加工向けの超硬母材とTH3コーティングとの組み合わせで寿命が向上する。

(3)これまで選択肢の少なかった工具径Φ8以上のロングネックタイプを拡充した。

(4)荒加工から仕上げ加工まで汎用的に使用できる。

(5)既存の高硬度鋼ラジアスエンドミル EPDREH-TH3(Φ0.2~Φ6)と併せて幅広いアプリケーションに対応する。

■仕様

工具径Φ8, 10, 12 コーナR0.2~R2 (26アイテム)

ダイジェット工業が価格改定

ダイジェット工業が製造販売している超硬工具・素材の主要原料である炭化タングステンの国際価格が、中国の輸出規制に伴い大幅に上昇し、安定的な調達が難しい状況が続いたことから、これまでコスト削減や効率化に最大限努めていたものの原料価格の高騰は自助努力の範囲を超えていることを受け、製品価格の改定に下記の通り踏み切った。

〈改定内容〉

【切削工具・標準品】 ・インサート、超硬シム +10% ・ソリッド工具 +20% ・頑固一徹、ミラーシリーズC ボディ +10%~+40%(別紙)【切削工具・受注生産品】 ・インサート +10%以上 ・ソリッド・ロウ付け工具、頑固一徹、ミラーシリーズC ボディ +20%以上 ※ダイヤ・CBN 工具も上記に準じる。 ※超硬を使用しないサーメット製品、ホルダ、部品類については対象外。【耐摩工具・受注生産品】 ・別途見積【合金素材・標準品】 ・ストレート丸棒、ストレート及びネジレ穴付き丸棒、中尺チップ +70% ※上記標準品は2026 年末をもって廃番となる。【合金素材・受注生産品】 ・別途見積■実施時期 2026年3 月1日受注分より。 ※但し、2026年2 月までの発注に関しても、受注数量を制限する場合がある。

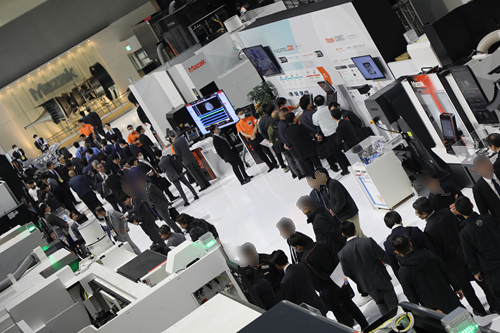

ヤマザキマザック「DISCOVER2025」を開催

ヤマザキマザックが12月3日(水)から12月5日(金)までの3日間、岐阜県美濃加茂市にある同社工場「ワールドテクノロジーセンター」でプライベートショー「DISCOVEER2025」を開催した。この展示会では製造プロセスに変革をもたらす最新のテクノロジーやデジタル・自動化技術を活用することで加工品質や生産性の向上に貢献する製品やソフトウエアを紹介した。「DISCOVER2025」をレポートする。

作業効率の向上や業務の最適化を目指す

製造現場は日々技能の継承や生産性・品質向上など様々な課題に取り組んでいるが、社会構造で課題となっているのが人手不足だ。生産現場のオペレータ不足や熟練技能者の高齢化、技能継承が進まない、さらには少子化の問題が顕著に表れており、労働人口の減少は大きな課題となっている。

ヤマザキマザックでは、「社会環境に対応するためには、これまでの生産体制のあり方を抜本的に変えていく必要がある」として、今回のプライベートショーでは、①工程集約、②自動化、③デジタル活用、を来場者に訴求した。

注目すべきは同社の工程集約についての考え方だ。機械1台で多くの加工プロセスを完結できたり、自動化ロボットで人が行っていた仕事を代替することは進んでいるが、同社はそれに加えてデジタル活用に注力していた。

オフィスでプログラミングやシミュレーションなどの加工の前工程を行い、これらのデータを現場の加工機に転送し、機械での段取時間を短縮することで機械の稼働率を向上させるソリューションを提案、これにより、「技能の差が関係なしに生産が進むようになる」という。つまり経験の浅いオペレータでも熟練者レベルの作業ができるようになり、スキルレスで作業効率の向上が実現することを訴求していた。

注目は中径パイプ・形鋼の高精度、高速加工を実現するレーザ加工機「FT-250」

今回の「DISCOVER2025」で目玉となったマシンは、新たに開発されたφ254mm以下のパイプ材および203mmまでの形鋼の高速加工に対応する3次元レーザ加工機「FT-250」だ。

同社では2019年に小径パイプ量産加工向け「FT-150」を発売し、ドリルやタップ加工に加え、搬入・搬出装置による連続加工により、生産リードタイム短縮と省人化を実現してきたが、今回開発した「FT-250」は、中径パイプや形鋼に対応領域を拡大したモデル。

「各地で建設ラッシュが続くデータセンタや物流倉庫などの建築部材をはじめ、物流設備や輸送機器などの幅広い鋼材加工の需要に応える」として、注目を集めた。

このマシンの特長は、3次元レーザヘッドが材料と並行に移動する軸構成を採用、材料を固定したまま多方向からの加工が可能であり、材料移動に伴う振動を抑えることで切断面の品位と加工精度を高めること。またレーザヘッドと材料の移動を同期させることで高速加工も可能だ。

材料搬入はパイプ材の量産向けの「バンドル式ローダ」に加え、多品種少量生産向けに形状の異なる材料を収容できる「Vサポートコンベヤ式ローダ」(オプション)を展開している。材料交換による段取り替えの工数を削減し、長時間の連続運転を可能にした。

回転工具ユニット(オプション)は加工能力を高め、M16(軟鋼はM20)までのタップ加工を実現し、最大13 本の工具収納により多品種少量生産にも柔軟に対応するのも大きな魅力となっている。

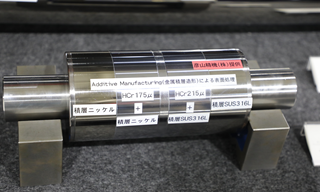

AMは今後伸びが見込まれるテクノロジー

同社によると、AMについて「10年ほど前から金属積層技術が出てきたものの社会実装が進んでこなかったが、最近は経産省の支援や国家戦略として指定された宇宙産業、核融合の分野においても新たに適応が見込まれる技術」と認識しており、今回、複合加工機や5軸化後期に金属積層造形技術を統合することで新しい部品の製造もできるが既存部品の補修やメッキ表面処理などにもかつようできる柔軟な付加加工が行えるという大きなポイントを来場者に訴求していた。なお、同社のAM機ではレーザ式とワイヤアーク式の2種類がある。

同社によると、AMについて「10年ほど前から金属積層技術が出てきたものの社会実装が進んでこなかったが、最近は経産省の支援や国家戦略として指定された宇宙産業、核融合の分野においても新たに適応が見込まれる技術」と認識しており、今回、複合加工機や5軸化後期に金属積層造形技術を統合することで新しい部品の製造もできるが既存部品の補修やメッキ表面処理などにもかつようできる柔軟な付加加工が行えるという大きなポイントを来場者に訴求していた。なお、同社のAM機ではレーザ式とワイヤアーク式の2種類がある。

レーザ式は金属粉末をレーザで俊司に溶融、凝固させる造形方式。高精度かつ緻密な造形が可能になるので、複雑形状や薄い肉厚のものに適している。もう一方のワイヤアーク式は、金属のワイヤをアーク放電によって溶融、積層する造形方式で、レーザ式に比べて扱いやすく、低コストで安定供給が可能という特長を持つ。造形の速度が速いので大型部品の造形や肉盛りの補修に最適とされている。

作業を変革する「マザトロールDX」

デジタル活用で作業効率向上と業務の最適化を実現するソフトウエア「マザトロールDX」にも注目したい。これは、プログラミングやシミュレーション、加工、分析などを行うことで、機秋の加工現場での段取の時間を最小限にし、機械の稼働率を向上するのが狙い。

2023年に発売を開始したが、もともとは2軸の旋盤のみからスタートしたこのシステムは、今では立形マシニングセンタや複合加工機、5軸加工機や横形マシニングセンタの多面見る加工にも、最新の機能で対応できるようになった。従来であれば機械で作成していた加工後の計測をするプログラミングについても事前にオフィスで行うことができる。機上計測のプログラムを事前にオフィスで組むことによって現場での作業を不要とし、より機械の稼働率を高めるのが狙い。

同社では、「2026年の2月を目処に教育サポート機能も充実させていく」とのこと。これはPC上でNCの画面を再現することで実機と同じ操作のトレーニングをすることができるもので、機械は加工をし、オフィスで操作のトレーニングを新人が受けることができるサービス展開をグローバルに考えているという。

また、同社ではファクトリーサイエンティスト協会の活動に協賛している。日本のものづくりの強みである現場力にデジタルを活用し、デジタルに関する知識と理解を深めるのが狙いだ。今回の「DISCOVER2025」の初日には、ファクトリーサイエンティスト協会代表理事の大坪正人 由紀ホールディングス社長が、「創造生産性を生み出す製造業のリアルなデジタル活用」をテーマに講演した。

【令和8年 年頭所感】経済産業省製造産業局

「強い経済を実現していく」

●経済産業省 製造産業局長 伊吹英明

■総論

■総論

令和8年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

世界では、米国の関税措置や、米中欧をはじめ各国による自国優先の大規模な産業政策の展開など、自由主義経済に代わる新たな国際秩序が生まれようとしています。国内に目を向けると、賃上げや国内投資が約30年ぶりの高水準となり、名目GDPも初めて600兆円の大台を超えるなど、日本経済に明るい兆しが現れています。他方で、我が国は人口減少や少子高齢化という構造的要因に直面するとともに、世界的な資源価格の変動などの外部要因も重なったインフレ圧力の高まりなどの多くの懸念も抱えています。

こうした状況の中、現下のマクロ経済環境を踏まえ、米国の関税措置などの国際秩序の変化に対応しつつ、事業者の皆様とともに強い経済を実現していくために、供給力の強化や輸出拡大も含めた成長戦略、産業の国際競争力強化の重要性がますます高まっています。

■関税対応

米国関税措置については、昨年7月に日米間の合意が成立し、9月4日に関連する大統領令等が発出されました。日米関税交渉を通じて、関税を引き下げることはできましたが、引き続き一定の税率が残っているのも厳然たる事実であります。これらの影響は、我が国の基幹産業である自動車・自動車部品分野をはじめとする様々な分野に、また、大企業のみならず、中小企業を含むサプライチェーン上の様々な企業に影響を与える可能性があります。実際に、中小・小規模事業者からは、関税の影響を受けて受注が停滞している、今後の業績に悪影響を及ぼす可能性を懸念している、といった声が聞こえております。

こうした影響を緩和するため、経済産業省としては、資金繰り支援や価格転嫁をはじめとした取引適正化の推進、生産性向上を目的とした各種補助金における関税影響を受けた事業者の優先採択、中小企業等の販路拡大支援、見直された車体課税の活用を着実に実施してまいります。

特に取引適正化については、本年1月1日より中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法が施行されました。同法により新たに規制対象とされた、協議に応じない一方的な代金決定の禁止を徹底するとともに、サプライチェーン上の複数事業者の連携を支援してまいります。

■危機管理投資・経済安保

昨年10月に誕生した高市政権において、重要鉱物を含むマテリアル分野、航空宇宙分野、防衛産業分野など、危機管理投資・成長投資を集中的に行う17つの戦略分野が示されました。こうした投資を官民一体で推し進めることは、経済安全保障の観点からも重要であり、我が国の自律性・不可欠性を高めることにもつながります。

昨年は、経済安全保障推進法に基づき、新たに無人航空機と人工衛星・ロケットの部品が特定重要物資に指定されました。こうした新規物資や、既存の特定重要物資である重要鉱物や永久磁石に対して、安定供給の確保・サプライチェーン強靭化を図るべく、令和7年度補正予算において供給源の多角化や国内生産能力強化等に関する費用を措置しました。

レアアースや半導体等の重要な物資については、特定の国に過度に依存することのない強靭なサプライチェーンを構築するため、有志国と連携し、代替供給源の形成を進めてまいります。事業者の皆様におかれましても、供給源の切替も含め、特定の国に依存しない生産体制の構築をよろしくお願いいたします。

■GX

GXの分野においては、昨年来、改正GX推進法に基づく排出量取引制度を具体化すべく、各産業界の現状を踏まえつつ、分野別の排出量原単位等の作りこみを行ってきました。2026年度は、いよいよ本制度を本格稼働させるときです。経済産業省としては、こうした規制措置に加えて、グリーン鉄などの需要創出、排出削減が困難な産業向けの燃料転換や製造プロセス転換に対する支援を継続し、脱炭素化に向けた事業者の皆様の取組を後押ししてまいります。

■DX

生成AIの技術革新と社会受容の加速、そして半導体の高性能化は、様々な分野に影響を与えています。ロボットとAIを組み合わせた「AIロボティクス」の普及により、ロボットの活用範囲が拡大し、日本が強みを持つ製造業や、日本の勝ち筋である高齢化、災害等の社会課題の解決に活用されることが期待されています。政府としてもAIロボティクスの戦略を策定し、供給体制の強化と需要創出を戦略的に進めてまいります。

自動車産業においては、SDV化の進展により、自動車の付加価値の源泉がハードウェアからソフトウェアへと急速に移行しつつあります。E2Eに基づく自動運転の技術開発・実証など、官民で連携してSDV化を実現してまいります。また、こうした重要な分野を含めて投資を促進していくことは経済産業政策の重要な役割のひとつであり、高付加価値な投資を後押しする「大胆な投資促進税制」の創設が令和8年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。事業者の皆様におかれましては、本税制を活用して、国内設備投資により資本ストックの質を向上させ、供給能力を抜本的に強化していただくことを期待しております。

■結語

最後になりますが、大阪・関西万博は2,900万人を超える来場者をお迎えし、成功裏に閉幕することができました。また、様々なビジネス交流も生まれ、「未来社会の実験場」というコンセプトどおり、自動運転バスや空飛ぶクルマ等、多様な分野で最先端の技術実証が展開されました。関係者の皆様におかれましては、多大なる御支援を賜り、深く感謝申し上げます。今後は、一連の成果を整理し、「レガシー」としてどのように継承していくか、検討を進めてまいります。

以上、申し述べました通り、経済産業行政は多くの課題に直面しております。様々な御意見に耳を傾けながら、全身全霊で職務に取り組んでまいります。

最後に、皆様の益々の御発展と、本年が素晴らしい年となることを祈念して、年頭の御挨拶とさせていただきます。

「中小企業・小規模事業者を全力で応援」

●経済産業省 製造産業局 産業機械課長 須賀千鶴

令和8年の新春を迎え、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

令和8年の新春を迎え、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

昨年は、岩手県大船渡市で発生した林野火災や度重なる豪雨・台風、青森県東方沖を震源とする地震をはじめとして、多くの自然災害が発生した一年でした。被災されたすべての皆様にお見舞いを申し上げます。

世界では、米国の関税措置や、米中欧をはじめ各国による自国優先の大規模な産業政策の展開など、自由主義経済に代わる新たな国際秩序が生まれようとしています。国内に目を向けると、賃上げや国内投資が約 30 年ぶりの高水準となり、名目GDPも 600兆円の大台を超えるなど、日本経済に明るい兆しが現れています。

他方で、我が国は人口減少や少子高齢化という構造的要因に直面しております。労働力人口の縮小は、生産能力の低下を通じて供給面に制約をもたらします。加えて、世界的な資源価格の変動など、外部要因も重なり、インフレ圧力が高まる懸念があります。

こうした状況の中では、官民の投資により、日本経済の供給力を高めることが、需要と供給のバランスや物価の安定に繋がっていきます。米国の関税措置などの国際秩序の変化に対応しつつ、現下のマクロ経済環境認識を踏まえて、高市内閣が目指す「強い経済」を実現していくために、供給力の強化や輸出拡大も含めた経済産業政策、成長戦略の重要性がますます高まっています。

物価高を乗り越えて「強い経済」を実現するためには、物価上昇を上回る賃上げを実現しなければなりません。中小企業・小規模事業者が、最低賃金の引上げへの対応を含む賃上げの原資を確保できるよう、従来から、価格転嫁対策・取引適正化やデジタル化・省力化による生産性向上、事業承継・M&A等による事業再編を支援してまいりました。今般成立した令和7年度補正予算も活用し、こうした取組をさらに力強く支援していくことにより、労働供給制約社会において、「稼ぐ力」を高め「強い中小企業・小規模事業者」を目指して経営を行っている中小企業・小規模事業者を全力で応援してまいります。

価格転嫁対策については、中小企業等が事業の正当な対価を得て投資や賃上げの原資を確保するために、官公需も含めた取引適正化を徹底します。特に、1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)に基づき、新たに規制対象とされた、協議に応じない一方的な代金決定の禁止等を徹底するとともに、受託中小企業振興法(振興法)に基づき、サプライチェーンにおける多段階の事業者が連携する取組を支援してまいります。

「危機管理投資・成長投資」による強い経済を実現するため、AI・半導体や量子、バイオ、航空・宇宙、エネルギー・GXなど戦略分野を中心に、大胆な設備投資や研究開発の促進など、総合的な支援措置策を早急に検討し、官民の積極的な投資を引き出します。

ロボットとAIを組み合わせた「AIロボティクス」の普及により、ロボットの活用範囲が拡大し、日本が強みを持つ製造業や、高齢化・災害など日本が抱える社会課題の解決に活用されることが期待されています。政府としてもAIロボティクスの戦略を策定し、供給体制の強化と需要創出を戦略的に進めてまいります。

また、製造業のDXの実現に向けて、製造現場のデータ整備と製造プラットフォームの開発支援を担う「製造DX拠点」を構築する構想についても、検討を進めてまいります。

米国の関税措置については、昨年の日米間の合意等も踏まえ、引き続き、産業に与える影響の把握と緩和に取り組みます。

経済安全保障の観点では、レアアースや半導体等の重要な物資について、特定の国に過度に依存することのない強靱なサプライチェーンを構築することが重要です。官民が一体となった国内生産力の強化や供給源の多角化、国家備蓄の強化等を強力に進めます。

大阪・関西万博は2,900万人を超える来場者をお迎えし、成功裏に閉幕することができました。また、様々なビジネス交流も生まれ、「未来社会の実験場」というコンセプトどおり、モビリティ、GX、デジタルをはじめ、多様な分野で最先端の技術実証が展開されました。産業界の皆様におかれましては、多大なる御支援を賜り、深く感謝申し上げます。一連の成果を整理し、「レガシー」としてどのように継承していくか、検討を進めてまいります。

最後に、本年が皆様方にとって実りの多い一年となりますよう祈念して、新年の挨拶とさせていただきます。

【令和8年 年頭所感】日本産業機械工業会/日本工作機械工業会/日本機械工具工業会

「世界規模でのサプライチェーン再整備が重要」

●(一社)日本産業機械工業会 会長 金花芳則

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

会員企業ならびに関係各位におかれましては、健やかに2026年の新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

2025年は、米中対立の常態化や東アジア情勢の緊迫、ロシアのウクライナ侵攻の継続、中東での緊張の高まりなど、地政学的緊張が引き続きました。これらは経済安全保障の強化・確保の必要性の認識をさらに強め、サプライチェーンの見直しなど世界的に展開されるに至りました。

世界経済を振り返りますと、経済協力開発機構(OECD)が昨年12月2日に公表した経済予測では、2026年にかけて緩やかに減速すると予測しています。しかし、人工知能への投資ブームが米関税引き上げによる影響の一部を相殺し、世界の経済成長は予想以上に持ちこたえているとして、米国やユーロ圏など一部の主要国・地域では成長率見通しを上方修正しました。一方で、昨年4-6月は世界貿易の伸びが減速しており、より高い関税は今後徐々に物価上昇に繋がり、家計消費と企業投資の成長は抑えられることが見込まれると発信しています。

こうした中での産業機械業界の状況ですが、昨年度上半期(4月~9月)の産業機械受注実績は、金額で3兆5,909億円(前年同期比27.5%増)となり、上半期としては過去最高金額を記録しました。内需・外需ともに2桁の伸びを示し、国内外市場での設備投資意欲に応えたことで、成果として実を結んだ数字となりました。

また、当工業会としては国際交流事業において、大きな成果がありました。第30回目となる海外貿易会議をスウェーデンで開催し、現地産学官を代表する方々に参加いただき熱心な議論および意見交換を実施しました。経済連携の活性化に向け、今次の成果を活かしてまいります。さらに、第1回グローバルサウス調査を実施しました。

成長著しいインドへの調査ミッションを派遣し、ベンガルールおよびチェンナイの産業動向やインフラ整備需要、環境規制の最新動向を把握してまいりました。これら二つのミッションを核に、今後、さらに国際的な存在感を高めていけるよう取り組んでまいります。

さて、2026年ですが、これらの確かな実績を力に、新たな飛躍を果たす年としてまいりたいと考えており、次の点に重点をおいて取り組んでまいります。

まず、カーボンニュートラル社会の実現への対応です。政府が掲げる目標の達成に向け、また、国内外からの需要に応えるためには、継続的な革新技術の開発が必要です。私が産機工会長就任後に始めた水素・アンモニアの早期社会実装に向けた勉強会は、本年も推し進めてまいります。わが国経済の成長力を押し上げるため、イノベーションの加速やDXを推進し、他国を凌ぐ高付加価値製品・サービスを追求することで、わが国の数多産業の競争力強化に貢献していく所存です。

さらに、経済安全保障強化策として世界規模でのサプライチェーンの再整備が重要となります。サプライチェーンの安定は、わが国経済を支える根幹に当たります。我々産業機械業界は、サプライチェーンを構成する製造装置・部素材・原料等の製造能力の強化に資するよう技術を開発し、生産設備の提供に取り組んでいく必要があります。

また、人材の確保・強化に向けた取組も重要です。産業機械業界全体として活性化されるよう知恵を絞って対応してまいりたいと考えます。産業機械は、日本経済の屋台骨であり、同時に世界の持続可能な未来を支える重要な鍵でもあります。当工業会は、会員の皆さまの諸課題に応え、地球環境保全、国際交流、標準化などの各種事業を推進し、産業機械業界並びに会員企業の皆様の事業発展に向けた活動に力強く取り組んでまいります。

年頭にあたり考えるところを述べさせていただきましたが、関係各位におかれましては一層のご指導、ご協力をお願いしますとともに、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

「世界の製造業の発展に貢献」

●(一社)日本工作機械工業会 会長 坂元繁友

2026年の新春を迎え、謹んで年頭の御祝詞を申し上げます。

2026年の新春を迎え、謹んで年頭の御祝詞を申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、ロシアとウクライナの戦闘をはじめ世界各地域には依然として地政学的リスクが顕在化しておりました。また、通商面では、いわゆるトランプ関税の発動や通商拡大法232条など、米国が矢継ぎ早に通商政策を打ち出し各国はその対応に追われるなど、世界情勢は混沌とした中で、不透明・不確実な状況が続いた1年でした。そのような局面にあって、産業や社会の構造はDX(デジタルトランスフォーメーション)、GX(グリーン・トランスフォーメーション)が進展しており、製造業では関連する設備投資が進められました。この結果、工作機械の受注総額は昨年の年初に発表した1兆6千億円を下回るものの、高水準を確保する事が出来たと見込まれます。

本年につきましても、世界はデジタル・グリーン・レジリエンスをテーマに、あらゆる製品・サービスが生み出され、設備投資はグローバル規模で継続していくと見込まれます。日本の工作機械産業は、AI/IoT、デジタルツインの活用、ロボット・計測機・搬送装置類等との連携による自動化/省人化、カーボンニュートラルを見据えた省エネ技術、これらを搭載した、社会課題の解決に寄与する高付加価値機械の提供を通じて、世界の製造業の発展に貢献して参ります。そして、国際情勢は不安定な状況が継続していくと想定せざるを得ず、輸出管理・経済安全保障には細心の注意をはらい、適宜適切に対処して参ります。

本年は、我が国工作機械業界最大のイベントであるJIMTOF 2026を10月に東京ビッグサイトで開催致します。「果てなき高度へ 羽ばたく技術」をコンセプトに、最先端の工作機械技術・製品を世界に向けて発信致します。JIMTOFでは国内外の技術者が集う「国際工作機械技術者会議」を開催するほか、全国の学生を招待して実施する「工作機械トップセミナー」や盛沢山の併催行事を用意して、工作機械産業の魅力を来場者の皆様にお伝え致します。是非、多くの方にご来場頂きたいと存じます。

日本工作機械工業会は、日本の工作機械産業の国際競争力を維持・強化していくための活動、そして、日本の製造業に存在する多くの老朽機を最新設備に更新させていく取り組みを、本年も鋭意進めて参ります。関係各位には当工業会の事業に対する一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

「2026年度は5,000億円の大台にチャレンジ」

●(一社)日本機械工具工業会 会長 佐橋稔之

2026年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

2026年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

2025年の製造業全般を振り返りますと、労働人口減少という構造的な制約を抱えながらも、生産は概ね横ばいといえる状況でした。しかし同時に多くの課題にも直面した一年といえます。まずは米国の相互関税問題です。当初は24%という極めて大きな数字であり、刻々と状況が変化し、その都度翻弄される日々でありました。夏以降は徐々に落ち着き、また課税分は顧客価格に転嫁されるケースも増え、当初想定ほどの影響にはならなかったとはいえ、それでも、切削工具では15%の関税が実際にかかり、その影響は小さいとはいえません。2026年も自国第一主義による諸策に対する備えが必要かと想定しています。

また当工業会においては、中国のタングステンを含む重要鉱物輸出規制による原材料不足、価格高騰が挙げられます。昨年2月から始まったこの規制は現在も継続し、規制後中国から日本に輸出されたタングステン材料は、その粉種により前年比2~5割程度に留まっています。それを受けてAPT相場は一気に上昇、前年比2倍以上に高騰しています。この輸出規制問題、もともとは、米中抗争に源を発したものでしたが、本稿執筆時(11月)には、高市新首相の発言によって直接日本が中国のターゲットとなりそうな情勢です。本誌が発行される2026年始以降、果たしてどのような状況となるのかと懸念されます。

一方で、4月から10月にかけて大阪・関西万博が開催され、開幕前には様々な批判的な意見が飛び交ったものの、日を追うごとに人気は上昇し、成功裏に終えることができ、特に関西にはそれなりの経済的好影響がもたらされました。これをひと時のものとせず、しっかりとレガシーを残したいものです。

さて、話題を当工業会に戻します。2025年度上期の機械工具生産額は前年度同期比+2.1%の2,369億円でした。しかし、当初は下期の需要回復を想定し、通期4,840億円の見通しとしましたが、下期になっても期待ほどの回復は見られず、秋季総会で4,802億円に下方修正いたしました。

2026年度は、2018年度以来の5,000億円の大台にチャレンジしたいものです。そのための今年の重点課題として、第一に、タングステン原材料の調達、リサイクル促進です。原材料不足は業界にとって命取りとなりかねません。国の力もお借りし、原材料の安定供給、リサイクル強化による国外流出防止を働きかけます。そのため、昨年にタングステン原料のワーキンググループ(WG)を発足させました。第二に、国際化です。2025年はドイツで開催されたEMO2025視察や欧州工業会ECTAとの会合を実施しましたが、近年世界の見本市の動向が変化する中、本年はより実ビジネスに近いAMB2026への共同出展を企画し、また、活況新市場での展示会視察も検討し、海外進出を支援したいと思います。第三に、工具デジタルデータ標準化と活⽤を検討するためのWGを再開しました。最後に、今年はJIMTOF2026の開催年ですので、当工業会としてもしっかりとサポートします。今回は会場スペースの制約が大きな課題ですが、会員の皆様が十分に製品をPRできるよう、また、当工業会全体としても、上述のリサイクル活動やGX対応などを示せるよう努めます。

結びに、本年が皆様にとって実り多く、またご健康で充実した一年となりますことを心より祈念し、私の新年の挨拶とさせていただきます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。