ニュース

日本金型工業会が創立60周年記念式典並びに第44回「金型の日」記念式典を開催

日本金型工業会(会長=牧野俊清 長津製作所会長)が、11月24日、東京都内のホテル インターコンチネンタル 東京ベイで創立60周年記念式典並びに第44回「金型の日」記念式典を開催した。

日本金型工業会(会長=牧野俊清 長津製作所会長)が、11月24日、東京都内のホテル インターコンチネンタル 東京ベイで創立60周年記念式典並びに第44回「金型の日」記念式典を開催した。

第一部の記念式典は、橋本久義 政策研究大学院大学 名誉教授が「日本のものづくりを支えた金型産業」をテーマにした記念講演で開会した。開会の辞を60周年記念実行委員長の小出 悟 小出製作所社長が行い、続いて物故者へ黙祷が捧げられた。

「金型工業会が発足したのは機械工業振興臨時措置法という法律をあげることがきっかけとなった。機振法は機械工業をターゲットにしたらしく、機械産業のどれが伸びるかとしたところ、金型が入っていた。工作機械も工具も入っていた。精密金型合理化促進懇談会を立ち上げ、われわれの業界からは黒田精工が入られた。こうした中で金型が産業の中でどういう成長をするか。日本は金型を輸出しようと日本金型輸出株式会社をつくろう等の案も出されていたということもお聞きした。われわれにとっては、バブル景気やリーマンショック、また東日本大震災といった難しい問題もあったが、現在は乗り越え、順調に復興している状態ではないかと思っている。今年60周年記念事業として、金型マスター認定制度をスタートさせ、71名の金型マスターを認定することができた。今後の企業において業界のリーダーシップをとっていただくことも含め、単に技術だけではなくゼネラリストとして力を発揮して頂こうと期待をしている。」

来賓を代表して、岡本繁樹 経済産業省製造産業局素形材産業室長が、「貴工業会は、金型製造業者の全国組織として昭和32年に設立され、以来60年にわたりあらゆる工業製品のマザーツールとして必要不可欠な金型を供給し、わが国の製造業全体の発展に多大に貢献をされた。これもひとえに歴代会長、役職員並びに会員企業の皆様も長年の努力の賜と深く敬意を表する次第である。」とあいさつをした。

ユキワ精工が大径・長尺ワークに対応 ビッグボアタイプのCNC円テーブル 「BNC400」を発売

ユキワ(社長=酒巻弘和氏)はこのほど、テーブル中心貫通穴径φ180で大径・長尺ワークにも対応可能なビッグボアタイプのCNC円テーブル「BNC400」を発売し、CNC円テーブルのラインナップを拡充した。

ユキワ(社長=酒巻弘和氏)はこのほど、テーブル中心貫通穴径φ180で大径・長尺ワークにも対応可能なビッグボアタイプのCNC円テーブル「BNC400」を発売し、CNC円テーブルのラインナップを拡充した。

CNC円テーブルは、専用コントローラや搭載機械のNC装置により、ワークの角度割出を行うための機器。新製品の「BNC400」は大径の中心貫通穴を設け、大径ワーク、長尺ワーク等、従来の円テーブルでは対応出来なかったようなワークに対応することが出来る。ワンチャックでの多面加工による工程集約、今まで出来なかった形状・寸法のワークへの対応で、ユーザー様の生産性向上に寄与する。

「BNC400」の特長

1.ビッグボア

中心貫通穴がφ180と大きく、大径ワークや長尺ワーク等、多彩なワークに対応が可能。

2.多数ポートのロータリジョイントに対応

大径の中心貫通穴により、多数ポートのロータリジョイントもコンパクトに納める事ができ、搭載スペースに制限がある専用機への搭載が可能。また多数ポートのロータリジョイントにより、多様な治具に対応可能となり、複雑な形状の部品加工にも対応可能。

3.強力クランプ・高剛性

クラス最大 4,500N・mの高いクランプ力を誇る。(クランプ力 同社同サイズ製品比 約3倍)。また、特殊構造の採用で高い剛性を実現した。高クランプ力・高剛性により、重切削に対応可能、従来より条件を上げて加工を行う事が出来るため、サイクルタイムの短縮に寄与する。

4.油圧ユニット不要

円テーブル本体にエアハイドロ機構を内蔵しており、エアを供給するだけで、円テーブルのクランプが可能。円テーブルのために、油圧ユニットを用意する必要がない。

5.抜群の防水性

同社の特許であるオートエアパージを標準装備しているので、切削水に対しても抜群の防水性を誇る。クランプ用エアを接続するだけで円テーブル内部の圧力が上がり、且つ内圧を一定に保つことで外部からの切削液などの浸入を防ぐ。

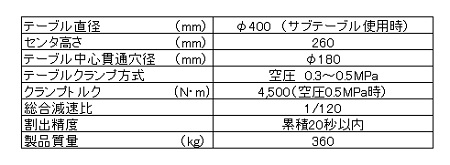

仕様

問合せ先

本社営業グループ: TEL:0258-81-1111

東京営業所 : TEL:048-434-7101

名古屋営業所 : TEL:0561-64-0300

大阪営業所 : TEL:06-6748-2020

海外営業グループ: TEL:0561-61-1400

▼ホームページ

http://www.yukiwa.co.jp

三菱マテリアルが続々と新製品を発売 ~溝入れ突切りバイト「GWシリーズ」、低抵抗両面インサート式汎用正面削りフライス「WSX445」にアイテムを追加~

三菱マテリアル 加工事業カンパニー(カンパニープレジデント=鶴巻二三男氏)が、このほど、溝入れ突切りバイト「GWシリーズ」、低抵抗両面インサート式汎用正面削りフライス「WSX445」にサーメット材種を追加し、販売を開始した。

溝入れ突切りバイト「GWシリーズ」

溝入れ突切りバイト 「GWシリーズ」はシンプルでありながらも強固に取り付けられるクランプ機構を採用し、性能と操作性の両面で優れる、新しい溝入れ突切りバイト。このほど外部給油式に加え、すくい面と逃げ面に給油できる内部給油式の板バイトとツールブロック、クーラントホースキットも同時に発売した。

溝入れ突切りバイト 「GWシリーズ」はシンプルでありながらも強固に取り付けられるクランプ機構を採用し、性能と操作性の両面で優れる、新しい溝入れ突切りバイト。このほど外部給油式に加え、すくい面と逃げ面に給油できる内部給油式の板バイトとツールブロック、クーラントホースキットも同時に発売した。

主な特長

① 抜けにくいテーパークランプやセーフティ・キー、凸面受けにより高信頼のインサートクランプを実現。

② レンチのワンアクションにより、容易にインサートの着脱が可能。

③ すくい面と逃げ面の両側から同時に給油する内部給油式板バイトは、効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が大幅に向上。

④ 内部給油式ツールブロックには6つのクーラント接続口と2つのクーラント出口を設置し、使用機械の取り付けに合わせたクーラントホースの取り付けが可能。

⑤ インサートには、優れた切りくず処理を実現するブレーカシステムを採用。

型番 :

・板バイト クーラント穴なし 8アイテム クーラント穴あり 8アイテム

・ツールブロック クーラント穴なし 4アイテム クーラント穴あり 4アイテム

・インサート 溝幅 2mmから5mm 52アイテム クーラントホースキット 12アイテム

標準価格(いずれも税抜価格)

・板バイト GWB26NA2-D36:14,400円

(代表型番) GWB32NA2-H60-C:25,500円

・ツールブロック GWTBN2020-B26:29,200円

GWTBN2525-B32-C:40,900円

・インサート GW1M0200D020N-GS VP30RT:1,400円

GW1M0500H040L05-GM VP20RT:1,750円

・クーラントホースキット CS-1/8-200BS 30,300円

低抵抗両面インサート式汎用正面削りフライス「WSX445」にアイテムを追加

三次元形状インサートの製造技術が向上しネガティブインサートによる正面フライスが市場に浸透している中、低抵抗両面インサート式汎用正面削りフライス「WSX445」は、ポジティブインサートとネガティブインサートの特長を融合。これにより、両面(4コーナ×2)使用できる経済性と従来成し得なかった低抵抗を実現させた。左勝手インサートとワイパーインサートのサーメット材種を追加し、使用用途をさらに拡大する。

三次元形状インサートの製造技術が向上しネガティブインサートによる正面フライスが市場に浸透している中、低抵抗両面インサート式汎用正面削りフライス「WSX445」は、ポジティブインサートとネガティブインサートの特長を融合。これにより、両面(4コーナ×2)使用できる経済性と従来成し得なかった低抵抗を実現させた。左勝手インサートとワイパーインサートのサーメット材種を追加し、使用用途をさらに拡大する。

主な特長

① サーメット材種は、仕上げ面に光沢が必要な加工や一般切削用として最適。

② サーメット材種「MX3020」は、耐摩耗性に優れ安定切削での寿命向上を実現し、「MX3030」は、耐欠損性に優れ断続切削加工に最適。

③ 「Lブレーカ」左勝手インサートは、切れ味重視の低抵抗タイプで、難削材の加工や機械・被削材の剛性が低い場合に最適。

型番

・ワイパーインサート「MX3020」材種 1アイテム

・「Lブレーカ」左勝手インサート「MX3030」材種 1アイテム

標準価格(いずれも標準価格)

・SNGU140812ANEL-L MX3030:1,380円

・WNGU1406ANEN8C-M MX3020:1,760円

アマダホールディングスがインドネシアに現地法人を設立

アマダホールディングス(社長=磯部 任氏)は、インドネシアで販売・サービスを行う現地法人アマダインドネシア社を設立し、2018 年4 月から本格的な事業展開を行う。これまでは代理店を通して活動していたが、今回のインドネシア現地法人の設立により、強みであるダイレクトセールス・サービス体制へ移行していくことで活動を強化するのが狙い。 インドネシアの人口は約2.6億人、近年では成長率約5%と、そのGDPはASEAN域内で最大の約40%を占める9,433億USDになる。自動車産業の拡大のみならず、建設、電源プラント、通信などの都市インフラ整備が急速に進んでおり、今後、マシンや設備での需要拡大のほか、製品の精度やデザイン性を重視した高い要望が見込まれている。そこで同社では2020年までの中期経営計画で10億円の売上を目指してインドネシアに現地法人を設立し、アマダグループのマシン(板金・切削・プレス・研削・精密溶接)の販売・サービスが可能な体制を整え、日本を含めた海外からの進出企業や現地の製造関係の顧客への提案活動を開始する。 アマダインドネシア社は、ジャカルタに拠点を置き、日本本社、タイにあるASEAN 統括会社アマダアジアパシフィック社(AAP)とも連携しながら、インドネシアで製造業に携わる顧客の付加価値を生み出す商品やサービス、最新の加工技術をご提供するソリューション活動により、顧客のモノづくり、さらにはインドネシアの製造業の発展に貢献していくとしている。■ アマダインドネシア 会社概要社 名 : PT. AMADA INDONESIA(仮)本 社 : Green Sedayu Biz Park Cakung, Unit GS 9/038AJl. Cilincing Raya Sisi Timur Jakalta 13910, Indonesia代 表 者 : 山本 浩司資 本 金 : 100 億IDR(インドネシアルピア)(約8,000 万円)従業員数 : 8 名(当初予定)事業内容 : 金属加工機械および金属工作機械等の販売・サービスなど

日本工作機械販売協会・東部地区が忘年懇談会を開催

懇談会に先立ち、佐藤恵子 アンガーマネージメントジャパン代表理事が「アンガーマネジメント~川-ハラスメント予防のため~」をテーマに講演したあと、会場を移して懇親会が開かれた。

懇親会であいさつに立った中野 智 地区委員長(三菱商事テクノス社長)が日頃のお礼を述べたあと、「66社団体、97名の方々にお越し頂いた。本日は12月1日なので皆様は忘年会と名の付く最初のイベントになろうか。師走の初日に忘年会を迎えることができ、感謝申し上げる。本日はアンガーマネジメントについて講演があったが私も会社の社長を拝命して300名の従業員がいる。思いやりをもって自分のことをもう一度きちんと見つめ直して、他の方の話を良く聞いて、考えていきたいと改めて決意をした次第だ。さて、日本工作機械工業会の受注統計でみると非常に好調である。このままいくと、2007年の受注在庫額を凌駕する勢いだ。1年間を振り返ると大きな変革の予兆を感じさせる1年だったのではないか。IoT、インダストリー4.0等、繋がる化については以前から話しが出ていたのだが、ここへきて製造のデジタル化を含めてソフトウェアの優位が押し寄せてきている。われわれの業界の大きなお客様である自動車関連分野でも電子化、EV化の動きがますます加速していく状況になり、これまでにない大きな変革を感じている。日本のものづくりの業界としては、顧客とメーカーとわれわれが三位一体となって力を合わせて大きな波を乗り切っていくことが必要ではないか。」とあいさつをした。

タンガロイがカウンターボーリング工具「TCB」工具径ラインナップ拡充 φ10-16mm

タンガロイ(社長=木下 聡氏)が、このほどカウンターボーリング工具 TCBの設定工具径φ10.0 - 16.0mmを全国で発売した。

タンガロイ(社長=木下 聡氏)が、このほどカウンターボーリング工具 TCBの設定工具径φ10.0 - 16.0mmを全国で発売した。

従来の「TCB」の工具径ラインナップは、JIS規格のキャップボルト座径に合わせた工具径在庫設定であった。しかし、市場ではキャップボルト座以外のボーリング加工は多数行われている。それらの加工はエンドミルによる繰広げ加工や特殊ボーリング工具で対応しているが、加工能率や納期面で問題となることが多い。

同社ではこうしたニーズを受け、「今回、顧客の要望に応えてカウンターボーリング工具TCBの工具径φ10-16mmの工具径を拡充した。」としている。

2枚刃でのカウンターボーリング加工が可能な「TCB」は、従来の径調整機構付きの1枚刃ボーリングカッタによるボーリング加工や、肩削りカッタやソリッドエンドミルによるヘリカル穴繰り広げ加工に対し2倍以上の高能率加工が可能である。また、要求穴径に対し豊富な工具径設定があるため、従来行っていた径調整作業やヘリカル加工のプログラム作成は不要となり作業性も向上する。

「TCB」は工具径ラインナップを充実させることで、キャップボルト座以外のボーリング加工や鋳鍛造穴の繰広げ加工、旋盤での内径ボーリング加工など様々な加工において標準工具を使用しての高能率加工を実現することが可能である。

主な特長

工具径:φ10.0~φ16.0(1mm飛び)に対応

豊富な工具径設定により、標準工具で座ぐり加工が対応可能

高能率座ぐり加工が可能

主な形番と標準価格(いずれも税抜価格)

●ボディ

・TCB100F16 24,000円

・TCB160F25 27,100円

●インサート

・SPMP771-CG AH6030 1,000円

全アイテム:8形番

インフォシスがサリル S. パレクを最高経営責任者 兼取締役に任命

インフォシスは、このほど取締役会にて2018年1月2日付けでサリル S. パレクが当社の最高経営責任者兼取締役に任命されたことを発表した。パレク氏の任命について、取締役会長ナンダン・ニレカニ氏は「最高経営責任者兼取締役 としてサリルを迎えることを非常に喜ばしく思っている。彼には IT サービス業界における約 30 年に及ぶグローバル経験と、事業再生や買収における素晴らしい実績がある。業界変革の時である今、取締役会は彼こそがインフォシスを率いるのに最適な人物だと確信している。」と述べている。 指名および報酬委員会の委員長キラン・マズムダル・シャウ氏は、「地球規模の包括的な探求に取り組んできた末に、サリルを最高責任者兼取締役に指名できることを嬉しく思う。非常に有能な候補者の中で1 番の候補者が彼だった。優れた実績と幅広い経験を持つサリルはインフォシスを指揮するのに最適な人物だと考えている。」とコメントしている。 パレク氏はインフォシス入社前に、 Capgemini でグループ執行委員会のメンバーを務めていた。ボンベイのインド工科大学で航空工学の学士号を取得後、コーネル大学でコンピューター・サイエンスおよび機械工学の修士号を取得している。なお、U B プラビン・ラオは、2018年1月2日をもって 最高経営責任者兼取締役代行の座から退くが、同社の最高執行責任者兼常勤取締役の職に留まる。

日本機械工具工業会が平成29年度秋季総会及び表彰式を開催

日本機械工具工業会(会長=牛島 望氏 住友電気工業専務)が、11月2日、都内のアーバンネット大手町ビル LEVEL XXⅠ東京會舘で平成29年度秋季総会及び表彰式を開催した。

春季総会では、新規入会会員の紹介、日本機械工具工業会賞の発表、総務委員会、技術委員会、環境委員会、国際委員会の各委員会からそれぞれ報告があったあと、平成29年度上期収支報告、平成29年度生産額改定見通し、EMO2017ツアー終了報告があった。

その後、表彰式が開催された。

表彰式では、業界功労賞に鈴木規方氏〈元(株)鈴木工機製作所社長〉、松本康三氏〈(株)共立合金製作所取締役会長〉が受賞した。

技術功労賞に(1)スレッドミル用径補正ツールの開発〈オーエスジー(株)〉、(2)超硬ドリル用被膜「EgiAs」の開発〈オーエスジー(株)〉、(3)アルミ加工用高能率仕上げカッタ「MFAH」型の開発〈京セラ(株)〉、(4)新旋削加工用工具「Coro Turn Prime」の開発〈サンドビック(株)〉、(5)鋼旋削汎用コーテッド材種「AC8025P」の開発〈住友電工ハードメタル(株)〉、(6)精密加工用旋削コーテッド材種「AC1030U」の開発〈住友電工ハードメタル(株)〉、(7)高硬度材加工工具用被膜「DH1」の開発〈ダイジェット工業(株)〉、(8)小径カッタ「Tung Force Rec」の開発〈(株)タンガロイ〉、(9)ラフィングカッタ「Tung Tri Shred」の開発〈(株)タンガロイ〉、(10)超硬ソリッド千鳥刃面取りカッターの開発〈(株)東陽〉、(11)ハイドロサポートボーリングホルダの開発〈富士精工(株)〉、(12)ラジアスミル「RD168形」の開発〈三菱日立ツール(株)〉、(13)SR加工用超硬ドリルの開発〈三菱日立ツール(株)〉、(14)鏡面加工用ボールエンドミル「VFR2SBF」の開発〈三菱マテリアル(株)〉。

環境賞に、「環境大賞」は京セラ(株)八日市工場、「環境特別賞」は、京セラ(株)岡谷工場、三菱日立ツール(株)成田工場、三菱日立ツール(株)野洲工場、レッキス工業(株)が受賞した。

▼受賞内容の詳細はこちらの記事へ▼

http://seizougenba.com/node/9352

乾杯の発声を生悦住 歩副会長(ダイジェット工業 社長)が行った。宴もたけなわの頃、岩田昌尚副会長の中締めで散会した。

「平成29年度日本機械工具工業会賞受賞者」を発表 日本機械工具工業会

日本機械工具工業会(会長=牛島 望 住友電気工業専務)はこのほど、平成29年度日本機械工具工業会賞の受賞者を発表した

今年度の受賞者は業界功労賞(2名)、技術功績賞(10社14件)、環境賞(環境大賞1件、環境特別賞4件)が受賞した。

▼関連記事(授賞式の様子)はこちら▼

http://seizougenba.com/node/9356

業界功労賞(2名)

〇鈴木規方 氏(元株式会社 鈴木工機製作所 )

平成 8年5月~平成23年3月 日本工具工業会 東京支部長 14年10月

平成 4年5月~平成13年5月 同理事 9年 0月

平成13年5月~平成23年3月 同副理事長 9年10月

■企業経歴

昭和51年4月~平成23年3月

株式会社 鈴木工機製作所代表取締役社長

【功績の概要】

平成4年5月日本工具工業会理事に就任以来、副理事長5期約10年、東京支部長7期約14年に亘って日本工具工業会の役員を務め、平成11年からは、理事長が2年交替制になり、平成13年から約10年副理事長として理事長を補佐した。また、日本工具工業会創立60周年記念事業実行委員長として活躍した。平成20年2月には急な理事長退任があり、6月の定時総会まで理事長代行を務め、工業会の窮地を救った。平成23年3月に事業を整理されて会員を辞した以後も賀詞交歓会に出席し、工業会の歩みを見守っている。

〇松本康三氏(株式会社共立合金製作所 取締役会長)

昭和62年6月~平成 3年6月 理事 4年 0月

平成 3年6月~平成19年6月 常任理事 16年0月

平成19年6月~平成27年6月 理事 8年0月

平成27年6月~平成29年6月 日本機械工具工業会理事 2年0月

■企業経歴

昭和54年6月取締役社長、平成20年6月取締役会長、現在に至る。

【功績の概要】

昭和62年6月に旧、超硬工具協会の理事に就任。協会創立以来、先代の創業者同様、理事会社として協会活動にさまざまな面で活躍した。特に、平成3年に関西地区担当常任理事就任を皮切りに、同担当を3期6年、協会賞担当理事(選考委員長)を2期4年、特許担当理事2期4年、関連団体担当理事を1期2年担当した。関西地区担当理事時代には全員参加の理念のもと会合出席者の増員に、協会賞選考委員長としては、技術関係の賞の選考に公正で忌憚のない活発な意見交換をモットーに委員会をリードした。また、その間2期4年副理事長の重責も務めるなど、永年協会中枢の幹部として業界運営を主導した。また、平成27年旧、日本工具工業会との統合後は、日本機械工具工業会理事として幅広く活動してきた団体活動の経験から様々な場面で意見を具申した。

技術功績賞

「スレッドミル用径補正ツールの開発」オーエスジー

・相川拓也

【技術の特徴】めねじを加工する工具として、同一ピッチであれば様々なサイズのめねじをミリング加工できる「スレッドミル」という工具があり、その経済性、切り屑トラブルの少ない安定加工、更には困難な難削材加工と、加工品位の向上という利点から、幅広い分野で需要が伸びている。しかし、NCプログラムを使用した自由度が高い加工の為に、めねじを狙いの有効径に加工する為の段取りが非常難しく、時間がかかる加工であることも広く知られている。DCTはこの困難な段取り作業を大幅改善させる為のツールアイテムである。

「超硬ドリル用被膜『EgiAs』の開発」オーエスジー

・王 媺 ・杉田博昭

【技術の特徴】自動車、産業機械などの分野で鋼製部品の機械加工に用いられる超硬ドリルの長寿命化を実現するためには、耐酸化性を向上させ刃先の硬度低下を抑制することやさらに靱性を損なわず耐摩耗性を向上させた新種被膜が必要とされた。新開発したEgiAsは、被膜をナノ周期で積層された事でクラックの伝播を防ぎ、高硬度で耐酸化性の優れた層を交互に積層させることで耐摩耗性と靱性をバランスよく向上させ、従来製品のWDⅠに対しドリルの耐久寿命を2倍以上に延長させることに成功した。

「アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型の開発」京セラ

・出口 慎 ・山本雅大 ・小山 嶺

【技術の特徴】アルミ部品の面加工は、高品質と高能率加工が求められる。特に能率向上に伴うバリ・コバ欠けが発生しない工具が要求されている。本開発は、アルミ部品のフライス加工における、高能率で高品位な加工を実現することを目的とし、従来製品に対し、バリ・コバ欠けを抑制、カッタ刃振れ調整の操作性を大幅に改良した点に特徴がある。

・低抵抗設計とチップ稜線形状により、バリ・コバ欠けを抑制

・独自機構により、簡単な刃振れ調整を実現。操作性を大幅改善

・豊富なレパートリーによる多様な加工への対応

「新旋削加工用工具CoroTurn® Prime」サンドビック

・井原明彦

【技術の特徴】高速・高能率化による生産性向上、工具寿命の向上は永遠の追求するテーマである。本製品の開発の狙いは、旋削加工で、その飛躍的な生産性向上、なおかつ工具寿命の大幅UPを目的として開発した。全方向旋削加工方法によるPrime TurningTMにより、あらゆる方向に1つの工具で旋削加工が可能となり、低切り込み角による高い送り条件で生産性向上、長寿命の実現に成功した。また従来引き加工時に問題視されていた切りくず処理も改善した。

「鋼旋削汎用コーテッド材種AC8025Pの開発」住友電工ハードメタル

・金岡秀明 ・小野 聡 ・北海道住電精密 子吉雄太

【技術の特徴】機械加工の現場においては、リードタイム短縮、加工コストの低減に加え省人化(自動化、無人化)へのニーズが強まっており、切削工具に対しては高能率化や長寿命化に加え、加工時に突発的なトラブルを起こさず、安定して使用できることへの要望が従来にも増して強くなっている。このような要望に対し、工具寿命の安定性、信頼性を著しく向上させた新CVDコーティング技術「Absotech Platinum」を適用した鋼旋削汎用「AC8025P」を開発した。

「精密加工用旋削コーテッド材種AC1030Uの開発」住友電工ハードメタル

・山西貴翔 ・北海道住電精密(竹下寛紀 藤原賢司)

【技術の特徴】近年、自動車部品加工の現場では部品の小型・軽量化が進んでおり、切削工具には幅広い被削材に対し、長寿命且つ優れた加工面品位が得られる切削工具が求められている。そこでこれらの要望に対応すべく、新PVDコーティング技術「Absotech Bronze」を適用し高い刃先品位と耐摩耗性を両立した精密加工用旋削コーテッド材種AC1030Uを開発した。

「高硬度材加工工具用被膜『DH1』の開発」ダイジェット工業

・春日良一 ・住田輝幸 ・竹田容大

【技術の特徴】加工能率を向上させるため、焼入れ後の切削による直彫り加工が主流となり、金型材の高硬度難削化への対応がますます要求される。金型の高速、高精度、高能率仕上げ加工に使用されるボールエンドミルにおいては、先端中心切刃付近の低速加工域での密着性と、外周切刃部の高速加工域 での耐熱性を兼ね備えた新被膜が必要とされ、また、荒加工工具においては、クラックの伝播を抑制する必要もある。新被膜『DH1』は、ボールエンドミルによる加工において、摩擦力の大きい低速域 側での膜剥離を抑制し、加工熱の発生が大きくなる高速域側での耐酸化性を大幅に改善した、高硬度難削材加工用新被膜である。

「小径カッタ『Tung Force Rec』の開発」タンガロイ

・雲井春樹 ・山田洋介 ・小泉智幸

【技術の特徴】 従来、金型等小物部品に用いられる小径刃先交換式カッタは本体の剛性不足によるびびり発生とインサートの強度不足により、高能率加工には限界があった。開発では、小径刃先交換式カッタによる高能率加工の実現を目的に、"強ネガラジアルレーキのカッタボディ"と"底面にV字形状を有する新形状インサート"の組み合わせにより、びびりの発生を抑制し、高能率加工を実現した。さらに、従来製品では困難であったインサートおよびねじサイズを大きくすることが可能になり、強度不足を解消し、高信頼性も実現した。

「ラフィングカッタ『 Tung Tri Shred』の開発」タンガロイ

・阿曽孝洋 ・大塚 潤 ・阿部晋介

【技術の特徴】肩削り加工は工具軸に対して、曲げ方向に大きな切削抵抗を受けるため、びびりが発生しやすい加工の一つである。そのため、特に重切削条件下では高能率加工がおこなえなかった。この対策として、従来よりニック付インサートを用いた加工があるが、低抵抗化には限界があった。そこで本開発では、重切削条件下での高能率加工の実現を目的に、最新の”波形切れ刃を持ったインサート”と”独自のインサート配置”により、びびりを抑制して高能率加工を実現した。

「超硬ソリッド 千鳥刃面取りカッターの開発」東陽

・中田 歩 ・檞原弘睦

【技術の特徴】開発は、小径面取り工具に千鳥刃を採用し、表面・裏面共に加工時のビビリや2次バリを抑制して工具の長寿命化並びに、加工品質向上を図ったものである。 工具の特徴として、①切りくずの生成・排出が円滑に行われる、②ネジレ刃にする事で切削抵抗が少なく長寿命、③表面・裏面取りの刃形状を同形状にする事で表裏同等の切削条件で使用可能となった。

「ハイドロサポートボーリングホルダの開発」富士精工

・小島秋広 ・川瀬翔太

【技術の特徴】製品はエンジン部品であるシリンダブロックのクランク穴を仕上げる長尺ボーリングホルダである。近年、汎用機仕様のツールが設定されているが、高価な専用の支持治具が必要となり、設備投資の面で不利である。本製品の流体軸受けセルフサポートにより、上記専用治具は不要となり、安価な汎用ツーリングを提供することが出来る。

「ラジアスミル『RD16B形』の開発」三菱日立ツール

・高橋勇人 ・飯嶋和久 ・小林弦幸

【技術の特徴】航空機および発電業界では難削材の加工が多く、工具寿命の短い難削材の加工では工具費低減のためインサートの多コーナー化の強い要求がある。本製品は両面仕様のネガタイプインサートを使用するが、逃げ面はポジ形状とし、低切削抵抗かつ、掘り込み加工が可能な多機能性を両立させた。またインサートおよびホルダーの拘束面の形状を工夫し、取付角度の最適化により、確実な回動防止を可能とするとともに操作性も改善した。さらに使用条件によっては、最大16コーナー使用でき、従来の丸駒インサートと比べると、より高いコストパフォーマンスを実現したラジアスミルである。

「SR加工用超硬ドリルの開発」三菱日立ツール

・藤原繁栄 ・居原田有輝 ・末原 要

【技術の特徴】ダイカストやプラスチック金型では、冷却穴の穴底近傍の角立ちや穴壁面の加工傷から応力腐食割れが発生することがある。そこで本製品は穴底を丸く加工(SR加工)するとともに、従来品(先端R形状のガンドリルやユーザーで先端R形状に研磨されたハイスドリル)では困難であった穴壁面の仕上げ加工を同時に行うことで、加工傷も低減可能な工具として開発した。これらの効果により、応力腐食割れをより一層抑制することで、型寿命を約2倍に向上させる効果が期待できる。

「鏡面加工用ボールエンドミル VFR2SBFの開発」三菱マテリアル

・渡邊博史 ・橋本達生

【技術の特徴】本製品は高硬度鋼の切削加工において、被削物の加工面改善を目的として開発した超硬エンドミルである。これまで加工面の面粗さ及び光沢が必要な場合、切削加工後の長時間の手仕上げあるいはPCD等の高価な工具による仕上げ加工が必要であった。これに対し加工面へ鏡面性を付与するには切削工具の切れ刃平滑化が必須であることを見出し、新しく開発した独自の平滑化処理技術により切削での鏡面加工を実現した。

環境大賞

〇京セラ 八日市工場

高レベルの環境マネジメントのもと地球温暖化防止、廃棄物削減の各環境活動に積極的に取組まれ組織的な仕組み(基盤)が確立されており、改善の推進力も高いと判断する。生産拡大の局面にあっても改善実績を着実に積重ね、今回の環境調査で昨年に続き連続で総合評価第1位の実績である。これらの環境管理活動は他社の規範となるものである。

■環境特別賞■

〇京セラ 岡谷工場

2015年度40%、2016年度は20%と、2年連続で CO2原単位排出量を大幅に削減さ、それに加えて、廃棄物においても再資源化率100%を維持しながら、3年連続で排出量を大幅に削減するなど効果をあげている。

〇三菱日立ツール 成田工場

再資源化率はほぼ毎年100%を達成しており、エネルギーの生産高原単位も2012年から毎年減少し、2016年の2012年比は10.8%向上した。現状の高いレベルに満足することなく、改善活動を更に活性化し、効果をあげている。

〇三菱日立ツール 野洲工場

廃棄物対策に継続的に取り組み、5年間以上の長期にわたり再資源化率99%以上を達成している。さらに2016年度には、総廃棄物量で前年度比19%削減、再資源化率でも前年度比0.4%向上と、現状の高いレベルに満足することなく改善活動を更に活性化し、効果をあげている。

〇レッキス工業

従来より環境管理活動に継続的な取組みを実施し2014年から(3年)連続してCo₂原単位排出量を削減している。廃棄物対策の取組みについても継続的な活動が顕著にみられ5年間以上の長期にわたり、ゼロエミッションに対する取組みをされており効果が確認できる(過去6年再資源化率99%以上)。現状の高いレベルを維持しながら更に継続的な効果をあげている。

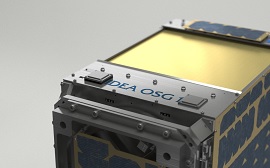

いよいよ打ち上げ! 世界初の微小デブリ観測衛星「IDEA OSG 1」 ~11月28日、露ボストーチヌイ宇宙基地~

スペースデブリ(宇宙ゴミ)の観測・除去サービスの開発に取り組むASTROSCALE PTE.LED(創業者兼CEO=岡田光信氏、本社:シンガポール)は、微小デブリ観測衛星「IDEA OSG 1」を露ボストーチヌイ宇宙基地から国営ロスコスモス社のMeteor-No(öの下にアンダーバー)2-1とともに11月28日14時41分46秒(日本標準時間)に打ち上げる。日本での確認梱包を終えた「IDEA OSG 1」は、すでに輸送が完了している。

スペースデブリ(宇宙ゴミ)の観測・除去サービスの開発に取り組むASTROSCALE PTE.LED(創業者兼CEO=岡田光信氏、本社:シンガポール)は、微小デブリ観測衛星「IDEA OSG 1」を露ボストーチヌイ宇宙基地から国営ロスコスモス社のMeteor-No(öの下にアンダーバー)2-1とともに11月28日14時41分46秒(日本標準時間)に打ち上げる。日本での確認梱包を終えた「IDEA OSG 1」は、すでに輸送が完了している。

2013年の創業以来、宇宙ゴミに着目し持続的な宇宙利用を目指す同社は、創業から4年半、そして2年半の開発機関を経て、初号機となる微少デブリ観測衛星「IDEA OSG 1」を打ち上げるが、この衛星は、低軌道の中でも高度600-800kmの楕円軌道を周回し、微少なデブリの大きさと位置を計測し、分布状況を把握することを目的としている。

■IDEA OSG 1公式スポンサー

・オーエスジー

https://www.osg.co.jp/

・ポカリスエット

https://pocarisweat.jp/

▼関連する過去記事▼

http://seizougenba.com/node/6737