ニュース

【社長訓示】「広い視野を」 DMG森精機 社長 森 雅彦

新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。

新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。

厳選して採用された皆さんと、これから一緒に成長していけることを嬉しく思います。

10年おきに大きな経済の変化が起こっています。2008年頃には、約2,000億円だった売上が世界金融危機により3分の1の約600億円に減少しました。DMG MORI AGと統合し、2018年頃には、約4,800億円だった売上が米中対立や新型コロナウイルス感染症により約3,300億円に減少したものの、3分の2を残すことができました。現在は新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻が起こっていますが、このような世界情勢の中でも受注は好調です。当社は、工程集約や自動化、デジタル化など付加価値の高い製品をお客様に提供しており、次に景気の下降局面が訪れた際にも、安定した業績を維持できるように取り組んでいます。

良品・廉価・短納期という言葉があります。工作機械は長期に渡ってお客様が使用されるため、20年間耐えられる品質を持つ良品の提供が必要です。しかし、廉価・短納期について改めて考えなくてはいけません。中長期的な戦略をお持ちのお客様とともに、社員が適切な時間で効率よく働き、無駄を省きながらも営業利益10%を確保できるような適切なコストと納期で製品を生産する事が重要です。当社の努力や取り組みがお客様に評価され、お客様に提示する価格と納期を受け入れていただけるなど、世の中の潮目が大きく変わってきています。

変化の激しい世の中で近視眼的になりがちですが、自分の目の前にあるものがどのようなプロセス、サプライチェーンで作られたのか、どういう場所・人・技術によって作られたのか、そこに強烈な興味を持つことが、すべてのビジネスで、特に工作機械業界では重要です。サプライチェーン全体を理解しなければ、お客様に改善改良をご提案したり、自分の生活を豊かにしたりすることはできません。深い思考、昔から将来のことまでを考えるロングスパンの思考、身近なことから遠い地域のことまでを考える広い視野を身に付けてください。

会社の歴史については、過去約60年間の社内報をデジタルで閲覧でき、そのときの経営者、社員の思い、技術の歴史が掲載されています。また、開発の図書コーナーにも世界中の技術書があるので、読んでみてください。

当社の経営理念でもある「よく遊び、よく学び、よく働く」において、“よく遊ぶ”ためには毎日楽しく、ポジティブに遊べるくらいに健康な体と心がなくてはなりません。“よく学ぶ”について、10年おきに変化する技術と社会についていくために、慢心せず学びましょう。“よく働く”について、効率よく働き、しっかり休み、メリハリをつけて最大のパフォーマンスを発揮しましょう。

皆さんは本日、連結で社員約12,000人の会社に入社されました。以前は毎年100人ほど新卒採用をしていましたが、最近では高専や大学、修士、博士、海外の学校からの採用や通年採用など、採用が多様化しています。新卒で入社すると40年会社で働くことになり、一緒に成長していくことが会社の文化を作っていきます。

仕事を通して人生を豊かなものにするため、よく遊び、よく学び、よく働いて充実した人生を送ってください。

アマダ 2022年度アマダグループ入社式を開く

アマダが4月1日、アマダグループの入社式を開いた。入社式は新型コロナウイルス感染症対策として各事業所(伊勢原、富士宮、土岐、小野、野田)に会場を分散してWeb中継により開催した。磯部 任 アマダ社長の新入社員向け訓示の概要は以下のとおり。

若い力に期待

新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。アマダグループの6つの会社に85名の新しい仲間を迎えることができることができ、大変嬉しく思います。今年は3年ぶりに伊勢原事業所の皆さんを前にお話しすることができ、フレッシュな気持ちに満ちています。

新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。アマダグループの6つの会社に85名の新しい仲間を迎えることができることができ、大変嬉しく思います。今年は3年ぶりに伊勢原事業所の皆さんを前にお話しすることができ、フレッシュな気持ちに満ちています。

私たちを取り巻く環境に目を向けますと、新型コロナウイルス拡大による一昨年の急激な業績減速から、グローバルでの設備投資需要が急速に回復し、アマダグループの受注は過去最高を記録しました。いっぽうで、ロシアによるウクライナ侵攻や世界的なインフレ傾向による原材料価格の高騰など、私たちを取り巻く環境は非常に不透明な状況になっています。

このような状況への対応に加え、アマダグループは中長期的な課題として大きく3つのテーマを推進していかなければなりません。1 つ目は、「脱炭素社会、カーボンニュートラルへの対応」です。2050年のカーボンニュートラルを目指し、社会的責任を果たしていきます。2つ目は、「人材育成、ダイバーシティ、働き方改革の推進」です。企業は人なりといいますが、様々な企業活動を実行するのは社員である皆さんです。知識や技術を貪欲に習得し、活動していくことでアマダグループも成長していきます。3つ目は、「DXによる改革」です。業界全体ではまだまだデジタル化の推進が必要であり、営業提案やサービス活動のデジタル化を加速させていきます。デジタルネイティブといわれる皆さんの若い力を期待しています。

このような改革を進めるなかで、皆さんには、「失敗を恐れずチャレンジすること」「自ら考え、行動すること」「アマダブランドを担う自覚と責任を持つ」ということを期待しています。アマダグループは、他社がやらないことに先駆けて挑戦してきた歴史があります。小さなことでも踏み出す勇気を持ち挑戦すれば、仮に失敗してもその結果から考え、次の答えを導き出せるようになるはずです。これら3つの力を蓄えて新たな歴史をつくっていただくことを願っています。

最後になりますが、まずは、明日からの研修に一生懸命に取り組んでください。同期とともに切磋琢磨し合い、アマダグループを担う人材となっていただけるよう期待しています。成長した皆さんにお会いすることを楽しみにしています。

コマツ 小川社長が新入社員研修で新入社員対象にメッセージ

コマツは、石川県小松市の「コマツウェイ総合研修センタ」にて、2022年度の新入社員研修を開始した。研修はオンライン中継を活用し、研修センタを含む小松市の複数会場に分散して開催され、小川社長がコマツグループの定期採用新入社員284名を対象にメッセージを述べた。社長訓示(要旨)は以下のとおり。

次の100年、次のステージに向けて安全・健康第一にグローバルに活躍しよう!

入社おめでとう。今日から、私たちの仲間になったことを心から歓迎したい。皆さん一人ひとりには、何よりも安全・健康第一で、コンプライアンスを徹底し、社会人人生を歩んで行ってもらいたい。

入社おめでとう。今日から、私たちの仲間になったことを心から歓迎したい。皆さん一人ひとりには、何よりも安全・健康第一で、コンプライアンスを徹底し、社会人人生を歩んで行ってもらいたい。

企業を取り巻く環境は、さまざまな地政学リスク、パンデミックや自然災害等の有事、サステナビリティ・リスク(気候変動、脱石炭)、サイバーセキュリティーなど、これまで以上に大きな変化の中にあり、外部環境の変化と事業リスクへの対応力強化が求められる。このような環境下、本年度からは新たな中期経営計画(2022-2024年度)がスタートする。カーボンニュートラル、DX、ダイバーシティなどの潮流をビジネスチャンスと捉え、新たなコンセプト、ビジネスモデル、商品群などによって世界中のお客さまと共に価値創造を更に進め、収益向上とESG課題解決の好循環により持続的成長を目指していく。

コマツグループは、共に働く仲間もグローバルに展開している。多様な文化を受け入れ、人脈を作り、専門技術力や独創力を培いながら、グローバルな人材能力を磨いてもらいたい。そしていろいろな機会に積極的にチャレンジすることで、さまざまな知識を身につけ、行動の範囲を広げていって欲しい。また、コマツの強みは、他社に先駆けたイノベーションへの取り組み、コマツウェイによる価値観の共有、そして、継続的な事業改革/構造改革で、これらの強みを体現する為に、いろいろな場に積極的に飛び込み、現場・現物・現実に基づいて問題点をしっかりと見つめ、自律的・継続的に改善・改革する現場力を身につけて欲しい。

そして、言葉にしたことは必ず実行するという強い意志を持ちながら、自分自身の夢の実現に向けて強みを磨いてもらいたい。

コマツは、昨年度創立100周年を迎えました。諸先輩方がこれまで築き上げてきた100年の経験知を活かし、次の100年も持続的な成長に向けて新たな価値を創り続け、「品質と信頼性の追求」と「ものづくりと技術の革新」を通じて未来の現場の実現に向けた次のステージに踏み出し、よりよいサステナブルな未来を皆さんが中心となる次の世代につないでいくために、共に挑戦していこう。

【社長訓示】「基本と正道」 日立建機(株) 社長兼CEO 平野耕太郎

本日、入社式を開催し、2022年度の新入社員の皆さんと直接会うことができたことを大変嬉しく思います。また、当社の新しい仲間として、皆さんを心より歓迎します。新型コロナウイルスは、まだ完全に終息の道筋が見えたというわけではありませんが、このような状況の中でも当社はしっかりとしたビジネスを展開しています。ぜひ皆さんも、これからの研修や業務では前向きな気持ちをもって積極的に取り組んでください。

本日、入社式を開催し、2022年度の新入社員の皆さんと直接会うことができたことを大変嬉しく思います。また、当社の新しい仲間として、皆さんを心より歓迎します。新型コロナウイルスは、まだ完全に終息の道筋が見えたというわけではありませんが、このような状況の中でも当社はしっかりとしたビジネスを展開しています。ぜひ皆さんも、これからの研修や業務では前向きな気持ちをもって積極的に取り組んでください。

まず新入社員の皆さんに心掛けてほしい点は、「基本と正道」です。何事にも「基本」というものがあるように、仕事にも「基本」があります。基本がしっかりしていれば、如何なる環境下においてもチカラを発揮することができ、また周りの環境変化に対しても自分を見失うことなく適切に対応できるチカラにもつながります。そのため、焦ることなく、まずは「基本」をしっかりと身につけてください。そして、忘れてはいけないのが「正道」です。 これは「正しい道」と書きますが、今後皆さんが物事を判断するときに、必ず立ち返っていただきたいことです。 例えば、何か行動しようとする時には、それが本質的に正しいことなのか、自分のためだけではなく、周りの人のためになるのか、社会のためになるのかを常に考え、社会人としての責任を果たし、良識ある人間として正しい道を歩んでいただきたいと思います。

本日、皆さんは、日立建機の社員、すなわち全世界の「Kenkijin」の仲間になったわけですが、今後は全社員に共通する価値基準、行動基準である「Kenkijinスピリット」を遺憾なく発揮するとともに、皆さん一人ひとりが持つそれぞれの個性も大切にして、各職場で活躍されることをとても楽しみにしております。

日立建機には、建設機械の本格生産開始から70年を超える歴史があります。その中で、我々のビジネスは大きく変化してきました。事業のグローバル化が進んだ、2004年前後を第1の大きな変化とすると、それと並ぶ第2の大きな変化は、まさしく今だと考えています。

世界のビジネスの中心は、「モノ」から「コト」へ変化しています。我々もお客さまが求めるソリューションを的確かつ迅速に提供し、事業を拡大していく必要があります。これに対応するために、現在、我々はお客さまに寄り添った製品・ソリューションを提供できるよう体制を整え、さまざまな取り組みを進めています。新入社員の皆さんも、お客さまや社内の先輩と充分にコミュニケーションをとり、斬新な発想で、新たな価値を生み出していってくれることを大いに期待しております。

また、今年は北中南米事業の独自展開、資本構成の変更に伴う新たなパートナーとの協業が本格的にスタートします。これらは今後、日立建機がさらに発展していくための取り組みで、皆さんが日立建機の一員として活躍するためのフィールドが広がり、地盤が固まったと考えています。

全社一丸となってさまざまな取り組みを進めていきますが、「自分がその主翼を担うんだ」という気概を持って、ここにいる全員に活躍してほしいと願っています。

工作機械需給状況まとまる(2021年1月~12月実績) 日本工作機械工業会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた工作機械需給状況(2021年1月~12月実績)は以下のとおり。

受注額(日本工作機械工業会)

(1)概況

2021年の工作機械受注額は、3年ぶりの増加で、前年比+70.9%の1兆5,414億円となった。新型コロナウイルスの影響からいち早く立ち直った中国が先行して回復し、年後半からは欧米や国内でも回復傾向が顕著になった結果、1兆5千億円を上回り、過去4番目の受注額を記録した。このうち、NC工作機械は、1兆5,149 億円(同+71.2%)となった。受注額全体に占めるNC工作機械の比率は98.3%(同+0.2pt)と、6年連続で98%を超え、過去最高比率を記録した。受注総額の内訳をみると、内需は5,103億円(同+57.3%)、外需は1兆311億円(同+78.6%)で、外需比率は同+2.9ptの66.9%となった。

(2)内需の動向

2021 年の内需は、増加に転じ、前年比+57.3%の5,103 億円と3年ぶりの5千億円超えとなった。年前半は、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞から、受注も低調だったものの、年後半からは補助金採択案件による受注の押し上げと、ワクチン接種の進展も手伝って経済活動の再開から回復が進み、9月以降は500億円/月を超える水準が続いた。業種別にみると、全11業種全てで前年比増加となった。主要4業種では半導体関連や部品不足に伴う増産対応などから、「一般機械」同+50.6%(2,005億円)、「電気・精密」同+102.4%(694 億円)、等で回復が進んだ一方、EV化の流れ等を受けて設備投資が停滞した「自動車」同+38.0%(1,151億円)、コロナ禍で航空産業が低迷した「航空機・造船・輸送用機械」同+44.5%(160 億円)などは他業種に比べ回復が遅れた。また、「金属製品」同+71.4%(403億円)や「官公需・学校」同+147.0%(73億円)は、過去最高額を記録した。

(3)外需の動向

2021年の外需は、大きく増加し、前年比+78.6%の1兆311億円と3年ぶりの1兆円超えとなり、過去2番目の受注額となった。年初はコロナ禍で6~700億円/月だったが、いち早く回復が進んだ中国において、テレワーク関連需要やEMSの大型受注が寄与し、3月から800億円台後半まで急増し、その後、中国で大型受注が落ち着きを見せる一方で、欧米地域で経済活動再開による需要の回復が進み、3月以降800億円/月を下回ることなく推移した。特に10月、11月には、機械価格の値上げの動きに伴う駆け込み需要や、自動車や半導体関連での大型受注が各地で重なり、950億円を超える受注額を記録した。

地域別にみると、アジアは4年ぶりに増加し、前年比+77.4%の5,173 億円で、4年ぶりに5千億円を超え、過去2番目の受注額を記録した。このうち、東アジアは同+77.8%(4,258億円)で、国・地域別にみると、韓国(同+76.3%、327億円)、台湾(同92.0%、347億円)、中国(同+77.4%、3,580億円)など軒並み前年比7 割以上の増加を示し、台湾と中国は過去最高額を記録した。その他アジアは3 年ぶりに増加し、同+75.5%の915 億円と3年ぶりの900億円超えとなった。インド(同+103.6%、380億円)では、コロナの影響を受けながらも需要が底堅く、自動車関連を中心に堅調に推移した一方、ASEAN地域では、コロナ禍からの回復が進むもその速度は他地域に比べ鈍かった。

欧州は、新型コロナ感染拡大の影響が年前半に続いたものの、後半からは経済活動再開の動きを受け、EUを中心に回復が進み、3年ぶりに前年比増加し、同+118.8%の2,107億円と3年ぶりの2千億円超えとなった。国別では、「東欧」を除く全ての国・地域で前年比増加し、特にイタリア(同+254.9%、417億円)では、設備投資優遇策や展示会も後押しし、11月に過去最高額を記録する等、高水準の受注が続き、2007年(422億円)に次ぐ過去2番目の受注を記録した。また、ドイツ(同+130.2%、452億円)、フランス(同+163.0%、203 億円)、EU「その他」(同+107.5%、364億円)、トルコ(同+126.1%、155億円)も前年から倍以上の増加を示し、2019年実績を上回る受注額を記録した。

北米は、同+58.0%の2,825億円と3年ぶりに2,500億円を上回る増加となった。欧州と同様、新型コロナ感染拡大からの回復が年後半から本格化し、特にアメリカ(同+61.3%、2,523億円)は、ジョブショップや自動車、航空機など幅広い業種で需要が回復し、過去2 番目の受注額となった。また、カナダ(同+73.3%、157 億円)も2年ぶりの150億円超で過去2番目の受注を記録した一方、メキシコ(同+9.0%、146億円)は、大口の自動車関連投資が少なく、3年連続の150億円割れとなった。

各地域別の受注シェアは、アジアが50.2%(同▲0.3pt)、欧州が20.4%(同+3.7pt)、北米が27.4%(同▲3.6pt)となった。前年の欧州の落ち込みが大きかったこともあるが、欧州のシェアが大きく増大した。国別シェアでは、1位が中国で34.7%(同▲0.3pt、前年1位)、2位がアメリカの24.5%(同▲2.6pt、前年2位)、3位はドイツで4.4%(同+1.0pt、前年3位)、4位がイタリアで4.0%(同+2.0pt、前年10位)、5位がインドで3.7%(同+0.5pt、前年4位)、6位が台湾で3.4%(同+0.3pt、前年6位)、7位が韓国で3.2%(同±0.0pt、前年5位)とイタリアが大きく順位を上げた。

(4)機種別の動向

受注額を機種別(含むNC機)でみると、全11機種すべてで前年比増加となった。主な機種別の受注額は、旋盤計が前年比+77.3%の5,101億円で、3年ぶりの5千億円を超える増加となった。旋盤の「うち横形(同+84.2%、4,848億円)」が大きく伸長した一方、大型機が多い「うち立て・倒立形(同+2.9%、252億円)」は僅かな増加にとどまった。また、旋盤計における「うち複合加工機(同+88.8%、2,094億円)」は旋盤計よりも大きい増加幅を示し、旋盤計に占める複合加工機の割合も41.1%と前年から2.5pt上昇し、統計開始(2015年)以来の過去最高比率を更新し、初の4割超となった。

マシニングセンタは、同+70.4%の6,546億円と、3年ぶりに6千億円を上回った。「うち立て形(同+62.4%、3,771 億円)」、「うち横形(同+91.4%、2,300 億円)」、「うちその他(同+50.0%、475億円)」と軒並み5割以上の増加を示したが、大型機が多い「うちその他」が最も増加幅が小さかった。また、マシニングセンタ計における「うち5軸以上」は同+59.7%(1,310億円)で、全体の増加幅より小さくなった。その結果マシニングセンタに占めるうち5軸の割合は、4年連続で20%を超えたものの、2年連続で低下した。

その他の機種では、中ぐり盤(同+100.3%、141億円)、歯車機械(同+94.0%、296億円)、研削盤の「うち平面研削盤」(同+80.5%、210億円)が8割以上の増加を示した。

(5)販売額

販売額は前年比+24.2%の1兆2,835億円で、3年ぶりに増加し、1兆2千億円超えとなったのは2年ぶり、受注に比べ生産が部品不足等により伸び悩んだこともあり、販売額の増加幅は2割強にとどまった。うちNC 機は、同+24.9%の1兆2,617億円となった。

機種別(含むNC機)にみると、全11機種中7機種で前年比増加となった。主な機種別販売額は、旋盤計が同+29.6%の4,265億円、マシニングセンタ計が同+32.1%の5,565億円となった。前年を下回った4 機種は、専用機(同▲18.4%、182億円)、フライス盤(同▲9.9%、31億円)、中ぐり盤(同▲9.4%、105億円)、研削盤(同▲8.5%、770億円)であった。

(6)受注残高

2021年末の受注残高は、前年比+62.7%の7,010億円で、3年ぶりに増加し、7千億円を上回った。受注の回復に加え、部品不足等により生産の伸びが抑制されたこともあり、年初から受注残高は3千億円弱増加した。当該年末の受注残高を直近3カ月(21年10~12月期)の販売平均で除した「受注残持ち月数」は6.2カ月で前年末から0.7カ月上昇した。また、NC 工作機械の受注残高は同+64.1%の6,818億円となった。

生産高(経済産業省:生産動態統計調査)

2021年の工作機械生産高は8,954億円で、1兆円割れは2年連続となった。前年比は+23.7%と3年ぶりに増加したが、受注額が過去4番目の高水準を記録したにも関わらず生産が伸びなかったのは、部品・部材の不足等が要因と考えられる。

機種別に見ると、生産額が最も多い「マシニングセンタ」は、生産台数は同+71.9%の33,612台、生産金額が同+40.6%の3,586億円で、3年ぶりに3万台を超え、2年ぶりに3,000億円を上回った。内訳をみると、「立て形」は台数が同+75.5%と2年連続の増加、金額は同+48.0%で4 年ぶりに増加した。「横形」、「その他」は台数、金額とも3年ぶりの増加となった。その他、「NC 放電加工機」が同+47.8%の354億円、「その他のNC工作機械」が同+41.4%の1,049億円と前年から4割を超える増加を示したほか、「旋盤」(同+21.4%、2,257億円)などが増加を示した一方、「NC ボール盤」(同▲17.3%、15億円)、「NC 中ぐり盤」(同▲13.4%、75億円)、「専用機」(同▲9.9%、537 億円)、「研削盤」(同▲8.7%、836億円)は前年比減少が続いた。

輸出高(財務省:貿易統計)

2021年の輸出高は、前年比+34.6%の7,128億円、うちNC工作機械は同+36.8%の6,867億円と、ともに3年ぶりに増加した。

地域別に見ると、アジアは前年比+34.5%の4,210億円で、3年ぶりに4,000億円を上回った。東南アジア・その他アジアでは、前年から一桁の増加にとどまったものの、東アジアで同+44.0%の3,281億円と回復が続いた。欧州は同+34.8%の1,152億円と3年ぶりに増加し、2年ぶりの1,000億円超え、北米は同+34.9%の1,620億円で、2年ぶりの1,500億円超えとなったものの、ともに過去10年では3番目の低さとなった。

地域別の比重は、アジアが59.1%(同±0.0Pt)、北米が22.7%(同±0.0Pt)、欧州が16.2%(同+0.1Pt)とほぼ前年から変化は見られなかった。国別では中国(同+41.8%、2,356億円)が33.1%と2年連続で首位となり、米国(同+33.5%、1,399億円)が19.6%と2位であった。この他、台湾(6.2%)、韓国(5.7%)、インド(4.0%)、タイ(3.2%)、ドイツ(3.1%)と続き、東アジアの国・地域が前年から比重を高め、上位7カ国中5カ国をアジアが占めた。また、上位7カ国で輸出総額の74.9%を占めた。

機種別に見ると、「マシニングセンタ(同+48.3%、3,147億円)」、「旋盤(同+24.3%、1,540億円)」、「レーザー加工機(同+56.5%、1,192億円)」の3機種のみ1,000億円を超え、この3機種で総輸出額の82.5%と全体の8割強を占めている。

輸入高(財務省:貿易統計)

2021年は、36の国・地域から輸入があり、輸入高は前年比+9.5%の608億円、うちNC 工作機械も同+13.4%の525億円とそれぞれ3年ぶりに増加した。

国・地域別では、中国(構成比27.8%)が前年比+52.0%の169億円で、3年ぶりにドイツを抜き首位となった。以下、ドイツ(構成比20.1%、前年1位)、タイ(15.6%、前年3 位)、スイス(7.2%、前年4位)、台湾(6.4%、前年5位)、韓国(6.4%、前年7位)、アメリカ(5.7%、前年6位)と続いた。この上位7カ国・地域で総輸入額の89.2%(前年比+3.7pt)を占めた。

機種別に見ると、上位4機種では、「旋盤(同+68.4%、211億円)」、「レーザー加工機(同+3.9%、114億円)」、「研削盤及び仕上げ加工機(同▲12.5%、86億円)」、「マシニングセンタ(同▲26.9%、64億円)」と順位に変動はなかったものの、機種によって異なる動きが見られた。

2022年2月度 建設機械出荷金額統計まとまる 日本建設機械工業会

日本建設機械工業会がこのほどまとめた2022年2月度 建設機械出荷金額は次のとおり。

2月の建設機械出荷金額は、内需は2.8%増加の786億円、外需は38.9%増加の1,764億円となった。その結果、内需は4カ月連続の増加、外需は16カ月連続の増加となった。総合計では25.4%増加の2,550億円となり、16カ月連続の増加となった。

内需について機種別にみると、油圧ショベル13.1%増加の241億円、建設用クレーン8.7%増加の154億円、コンクリート機械25.4%増加の35億円、基礎機械29.8%増加の33億円、油圧ブレーカ・圧砕機27.3%増加の19円の5機種と補給部品7.5%増加の105億円が増加し、内需全体では2.8%の増加となった。

外需について機種別にみると、トラクタ29.2%増加の187億円、油圧ショベル26.0%増加の684億円、ミニショベル20.5%増加の290億円、建設用クレーン204.3%増加の78億円、道路機械40.7%増加の33億円、油圧ブレーカ・圧砕機44.2%増加の9億円、その他建設機械60.0%増加の242億円の7機種と補給部品82.9%増加の237億円が増加した。

地域別にみると、北米が14カ月連続で増加、アジアが12カ月連続で増加するなど全9地域で増加し、外需全体では38.9%の増加となった。(増減は前年同月比)

サンドビック コロマント「令和4年度コロマント会総会」を開く

サンドビック(社長=山本雅広氏)が、3月10日~11日(金)までの間、オンライン(オンデマンド)で「令和4年度コロマント会総会」を開催した。同社では戦略のひとつである〝デジタル戦略の推進〟を進めているが、本年は西・中・東日本地区に分けて配信した。

(取材は東日本地区)

本年は役員改選年にあたり、東日本地区では会長に橋本商工の橋本豊重社長が選任された。橋本会長はあいさつの中で、「サンドビックはDXを推進しているが、営業担当者は皆様のすぐそばにいる。東日本コロマント会の拡販で、日本販売にプレゼンスを示し、大きい成果を皆様と分かち合いたい。」と協力を要請した。

山本社長が日頃の感謝を述べたあと、「昨年サンドビックグループは、戦略のアップデートをした。」と話した。

具体的なアップデートの内容は、①成長へのシフト、②持続可能へのシフト、③デジタル化へのシフト、④お客さまに一番に選ばれる企業へ、⑤速い経済環境の変化へ迅速に適応する、⑥選ばれる雇用主へーーーと6つのカテゴリーで構成されており、特に成長と持続可能へのシフトについて強調した。これによると、成長へのシフトについては、「既存事業において、戦略的に重要な産業セグメントや、用途向けにソリッド工具、自動車アルミ、デジタル製品などの強化製品や旋削分野などで新製品を投入し、新組織体制で集中的にマーケティングや営業活動を実行し、マーケットシェアを獲得しながら、超硬工具メーカーとして成長していく。」とし、「今後も積極的なM&A活動を実行していくとともに、さらに成長を加速していく。」と述べた。

持続可能へのシフトについては、「持続可能なビジネスは、顧客、ビジネスパートナー、投資家、従業員、将来の従業員などにとって重要性が増し続けてる。サンドビック・コロマントでは、人・地球・収益のエリアにおいて、当社の価値を明確に示すことで差別化する絶好の機会と捉えている。安全で健康的な職場環境を維持し、顧客の生産性の向上ならびに事業の成長のために貢献していく。」とした。

また、同社では社内改革を実行し、デジタル化を推進しているが、社内システムに新システムを導入し、これによりデータをもとに顧客に一貫したデジタルサービスを提供できる土台を構築している。山本社長は、「われわれのビジネス環境も日々変化している。グローバル企業である当社としては世界で培ってきた経験をもとに業界のイノベーションやデジタル化をリードし貢献できると考えている。」と意気込みを示した。

武井篤史 カンパニーバイスプレジデント 東日本営業統括が営業戦略について説明をした。これによると、大きな柱として、①成長戦略、②新チャンネル戦略、③デジタル戦略を挙げた。「顧客の方針やニーズを把握し、これに基づいて価値を提供して戦略的に活動し、新特約店制度をベースに長期的なWin-Winの関係強化とサービスの提供により、一歩進んだチャンネルモデルの構築を目指しつつ、スマートフォンを使いこなすだけで、全ての営業マンがスペシャリストになるサービスを本格的に推進する。」と述べ、「機械加工の前後行程を含めたバリューチェーン全体での成長戦略を強化推進する。」と力強さを滲ませた。

武井篤史 カンパニーバイスプレジデント 東日本営業統括が営業戦略について説明をした。これによると、大きな柱として、①成長戦略、②新チャンネル戦略、③デジタル戦略を挙げた。「顧客の方針やニーズを把握し、これに基づいて価値を提供して戦略的に活動し、新特約店制度をベースに長期的なWin-Winの関係強化とサービスの提供により、一歩進んだチャンネルモデルの構築を目指しつつ、スマートフォンを使いこなすだけで、全ての営業マンがスペシャリストになるサービスを本格的に推進する。」と述べ、「機械加工の前後行程を含めたバリューチェーン全体での成長戦略を強化推進する。」と力強さを滲ませた。

2021年優秀特約店が発表されたあと、「次世代アルミ加工への挑戦」をテーマに、加藤尚紀グローバルオートモーティブアルミニウムマネージャーが講演をした。

DMG森精機 奈良女子大と包括連携協定結ぶ

DMG森精機(社長=森雅彦氏)と奈良女子大学(学長=今岡春樹氏)が3月1日、女性技術者・研究者の教育推進支援を目的として連携と協力に関する包括協定を締結した。

同社はこれまでも奈良県、三重県、兵庫県と、地域振興や技術系教育の推進などで協働する包括協定を締結し、工業高校を含めた教育機関への最先端工作機械の貸与や、同社エンジニアによる加工ノウハウや最新技術に関する授業の実施など、学生が産業界の最先端機器で学習できる環境を提供してきた。

奈良女子大学は2022年4月に、女子大学で日本初となる工学部を開設するが、DMG森精機が2022年夏に開設する奈良商品開発センタにも程近い。今後は同社から講師の派遣やマシニングセンタ技術を活用したカリキュラムの考案、奈良商品開発センタでの実習などを行い、工学系の女性育成を支援していく。

また、奈良女子大学工学部 総合研究棟H棟のネーミングライツを取得し、2022年4月1日から2032年3月31日の10年間、「DMG MORI棟(工学系H棟)」と命名する契約を締結した。

会見の席で奈良女子大学の今岡学長は、「女性が理工学分野へ進出して活躍することを共に後押しをしていこうと約束する日になる。工学部を立ち上げるのは大変で、教育のための設備が必要になる。生産機械はマザーマシンと言われているが、機械を作る機械なのでマザーマシンは子どもよりも一桁精度が良くなければならない。そこに難しさがあり、誇りもある。生産機械を作られる産業そのものの最も強い本質だろうと思っている。」と話した。

DMG森精機の森社長は今回の協定について、「学生を受け入るにあたり、生徒が卒業した学部がなくらないようにしなければならないと感じている。教育は一度コミットメントをしたら10年、20年のレベルではなく、学んだ人が一生リタイアするまで存在することが学校にとって重要なことなので、この計画は50年100年計画で実行していくものだと心得て私どももしっかりと対応していきたい。」と思いを述べた。

同社では、「OECD(経済協力開発機構)の調査結果によると、日本は2019年に大学など高等教育機関に入学した学生のうち、工学を選択した女性の割合は16%。加盟国平均は26%であり、調査対象国中、日本は最低水準となっている。日本全体で人口が減少し、特に理系分野の人材が不足する中、女性の活躍できる場所が限られており、まずは教育環境を整えることが非常に重要であると考えている。」と認識しており、女性技術者および研究者教育の重要性を訴え、相互に連携強化を図ることで、工学系人材の多様性と、日本の技術力の底上げに貢献するとしている。

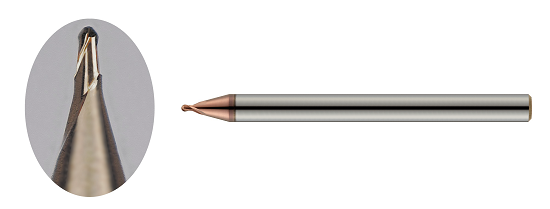

MOLDINO 高硬度鋼加工用ボールエンドミル「EPDBEH-TH3」にストロングネックタイプを追加発売

MOLDINOが、このほど⾼硬度鋼加⼯⽤ボールエンドミル「EPDBEH-TH3」に太く短い⾸形状で折損のリスクを低減した"ストロングネックタイプ"の発売を開始した。

同社が2017年1⽉に発売したエポック ディープボールエボリューション ハード TH3「EPDBEH-TH3」は、次世代コーティング「TH3」を採⽤した⾼硬度鋼加⼯向けの超硬ボールエンドミルとしてユーザーから高い評価を博していた一方で、特にφ1以下の⼩径⼯具を⽤いる精密加⼯においては、従来品の最短⾸下⻑のアイテムでも折損する事例が散⾒された。これを受け、⼯具剛性をさらに⾼めるために可能な限り短い⾸下⻑かつ⾸抜きの無い仕様のストロングネックタイプを開発、主に半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型加工や文字彫り加工に向けた新製品である。

特長とメリット

(1)新開発した次世代コーティング「TH3」を採⽤し、⾼硬度鋼の加⼯において優れた耐摩耗性を発揮する。

(2)⾼硬度鋼加⼯⽤に適正化したダブルフェイス形状を採⽤し、⼯具の摩滅を抑制する。

(3)⾼精度加⼯を追求した⼯具設計により、ワークの削り残り量を低減する。

(4)ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い⾸形状で折損のリスクを低減する。⾼い⼯具剛性により安定性・信頼性や加⼯精度が向上、特に⼯具径が⼩さくなるほど効果的である。

■仕様

R0.05(φ0.1)からR0.5(φ1)全11アイテム

■価格

4,780円~15,920円(消費税別)

タンガロイ 三次元曲面の中仕上げ加工を高能率に! 倣い加工用刃先交換式カッタ「AddForceBarrel」新登場!

タンガロイがこのほど、三次元曲面の高能率中仕上げ用加工に最適な、樽(バレル)形の切れ刃形状を持つ刃先交換式カッタ「AddForceBarrel」(アド・フォース・バレル)を新たに追加し、発売を開始した。

金型の意匠面や航空機エンジン部品のような三次元曲面の倣い加工用として、同社では、曲率半径の大きな円弧切れ刃を持ち、樽(バレル)のような形状の工具「バレルヘッド」を発売して高い評価を得ていた。今回は同様の樽(バレル)形状の切れ刃を刃先交換式工具で再現し、業界最多の多刃仕様で高能率加工を可能にした。

「AddForceBarrel」は、R=20mm、もしくはR=30mmの円弧切れ刃を持つインサートを使用し、三次元曲面の中仕上げ程度の倣い加工に用いる新発想の工具。ソリッドタイプのバレルヘッドと同様、従来の刃先交換式ボールエンドミルよりも大きな曲率半径の円弧切れを持つので、ピックフィードを大きくしてパス数を減らすことができ、大幅な加工時間の短縮を実現する。

両面仕様2コーナタイプの研削級高精度インサートは、大きな円弧にもかかわらず小型化に成功。これによって工具径20mmでも4枚刃仕様と多刃化を実現している。一方で切れ刃長さは十分確保しているので、主軸に対する加工面の傾き「傾斜角」はR=20mmのインサートで最大21.5°まで対応可能である。

またインサートは、カッタに取付ける際の拘束面を大きく取っており、クランプ剛性が非常に高く、高精度な加工に対応する。インサート材種には最新のPVDコーティング材種「AH9130」を採用。炭素鋼からステンレス鋼、焼入れ鋼まで幅広い被削材で安定した寿命性能を発揮する。

■主な形番と標準価格(税抜き)

・ZNHU1003R20-MM AH9130:1,620円

・ZNHU1003R30-MM AH9130:1,620円

・HFZN10M016M08R03:34,300円

・HFZN10M035M16R07:53,300円

・HFZN10M040M16R08:59,700円