ニュース

日本金型工業会 eラーニング「初めての金型図面」使用開始

日本金型工業会(会長=小出 悟 小出製作所社長)がこのほど、新入社員および金型初心者向けのe-ラーニング「はじめての金型図面」の提供を正会員限定(無料)で開始した。

このe-ラーニングは同工業会のオリジナル。1ID/パスアードは正会員限定で発行する。

お試し視聴はコチラ↓

https://www.jdmia.or.jp/e-learning/detail/vol_02_01.html

日立建機 油圧ショベル「ZAXIS-7シリーズ」が「2022年度グッドデザイン賞」を受賞

日立建機(社長:平野 耕太郎氏)の油圧ショベル「ZAXIS-7シリーズ」が、このほど「2022年度グッドデザイン賞」を受賞した。「グッドデザイン賞」は、日本デザイン振興会が主催する1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組み。

ZAXIS-7シリーズは、オペレーターに寄り添った操作インターフェースをはじめ、様々な観点での総合的なデザイン性の高さや同社が培ってきたこれまでの知見を盛り込むことで業界の課題解決をめざした機械の設計思想について評価された。日立建機グループとしては、1984年から通算して35回目の受賞となった。

研削盤メーカー4社がNEDO委託事業でAI搭載研削盤を共同開発 「JIMTOF2022」でプロト機を出展

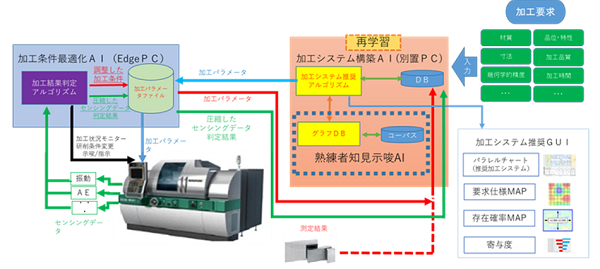

ナガセインテグレックス(社長:長瀬幸泰氏)、牧野フライス精機(社長:清水大介氏)、ミクロン精密(社長:榊原憲二氏)、シギヤ精機製作所(社長:鴫谷憲和氏)、北海道大学(総長:寳金清博氏)、理化学研究所(理事長:五神真氏)は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の人工知能(AI)技術の社会実装を進めるプロジェクト「次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発/人工知能技術の適用領域を広げる研究開発」事業の採択(2024年3月末終了予定)を受けて、共同で、最適な加工システムを構築するAI搭載次世代研削盤の研究開発を2020年より進めているが、この研究の中間的成果として代表企業のナガセインテグレックスとミクロン精密の2社が「第31回日本国際工作機械見本市: JIMTOF2022」(Japan International Machine Tool Fair)にプロト機を出展する。

研削盤メーカー4社は、それぞれの研削加工分野における顧客の課題やニーズの抽出とその解決策、及び研削加工の知見のAIへの展開と開発成果物の事業化を、北海道大学は、各研削加工の高度化、非熟練化、生産性向上に特化したAIアルゴリズムの開発をそれぞれ担う。理化学研究所は、研削加工の理論的知見をもとに研削盤メーカー4社がAI搭載研削盤を製作するためのデータ作成の指導や成果物の評価指導を行う。

研削加工は、加工要求精度が高く、対象被削材が難削材であることが多い上、使用する工具は砥石で、砥粒がボンドによって不均一に結合されており、砥石のマクロ的性状変化(形状、寸法等)やミクロ的性状変化(砥粒の突き出しや分布等)が、加工品質に大きな影響を与える。また、他の加工原理と異なり、使用する砥石が「良い刃物」として使用できるように加工に使用するマシン上で、マシンの特性をもって整える必要がある(ツルーイング、ドレッシング)ため、どのような材料をどのマシンで、どの砥石で、どの加工液で、どのように保持するか、など適切なハードの選定を行う必要がある。

これらハードが加工要求達成の為に相応しい条件で使用される必要があるため、同事業では、マシン、砥石などのハードと加工条件のようなコンディショニングを一連の加工システムとして捉えることにしたとしている。

今回、成形平面研削、センタレス研削、円筒研削、工具研削の4つの研削加工分野の研削盤メーカーが共同で研究に携わることにより、研削加工としての共通性とそれぞれの加工分野の独自性を包含する、応用性の高いAIシステムの構築を目指している。このような複数の機械メーカーによる共同開発は過去に例が無く、今後の開発の在り方を考える上でも大きな意義がある取り組みだ。

加工システムの構築は、ハードとコンディショニングを構成する多岐に亘る項目の組み合わせになるため、永年研削加工に携わってきた熟練者によってのみ可能とされており、後継者の育成や生産性向上の大きな障害となっていたが、今回開発するAIシステムは、加工要求に対して最適と思われる加工システムを推奨する加工システム推奨AIとその推奨加工システムで研削加工中にマシンに設置されたセンシング情報を基に加工条件の最適化を示唆する加工条件最適化AIと熟練者の知見をモデル化して示す機能からなる熟練者知見示唆AIで構成される。

加工システム推奨AIは、要求精度や加工時間等の要求をもとに、従来は熟練者でしか行うことのできなかったマシン、砥石、ツルアー、ドレッサー、研削液などのハードとそれらを使用する加工条件等(コンディショニング)を包括的な加工システムとしてトータル的に推奨することで、非熟練者であっても高いレベルの加工を実現できることを狙いとしている。

研究中の評価では、加工システム推奨AIを用いることにより研削条件、ドレス条件を含めた加工システムの検討時間を30%程度削減できる事例も出てきており、さらに研究を進めていく予定としている。さらに、この加工システム推奨AIは、シミュレーション機能を有しており、例えば面粗さに対して、砥石の粒度やドレス速度がどのように関与しているか等を変化させて、要求仕様に対する影響の度合いを見ることができる。

作業者はこの推奨加工システムで研削加工を実施することになるが、使用するマシンや砥石、ツルアー、ドレッサー、等には機差や器差がある。従って推奨加工システムで推奨された加工システムで加工した結果が必ずしも100%うまくいくとは限らない。従来は熟練者が加工中に研削音の変化やマシンの振動発生などを感知して適宜、加工条件の変更を行うことがあるようにAI搭載研削盤を使用する場合も推奨加工システムで研削している時の監視が必要になる。加工条件最適化AIは加工中にマシンに設置されたセンサーから、様々な有益なセンシング情報を入手して加工条件等の変更を作業者に示唆する。これにより、加工不具合や工程戻りを極力抑制することができる。この情報は、定期的に熟練者知見データベースにアップデートされる。

また、このデータベースを基にして定期的な学習のアップデートも行う予定。さらに今回開発しているAIシステムの特徴として、AIが導きだした推奨加工システムがどのような要素の結びつきによって導き出されたのかを作業者に分かり易く示す機能を持つ。この機能により、盲目的にAIに頼って加工をするのでなく、研削を構成する要素と要素の結びつきや加工要求達成に対して重要度の高い項目が何かということを理解できるAIシステムの開発を目指している。

この機能を技術者教育に用いることで、一人前になるまで10年程度を要する言われる研削加工技術者の育成期間の40%削減を狙っている。

タンガロイ 2製品を新発売

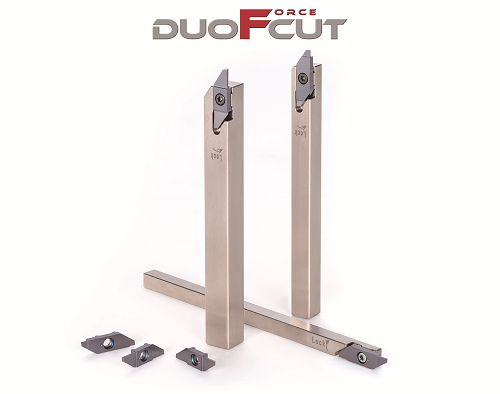

タンガロイがこのほど、カム式旋盤での超小型部品加工にも最適な「DuoForceCut」(デュオ・フォース・カット)と、スリムなデザインで隣接工具との干渉を回避する「MiniV-LockGroove」(ミニ・Vロック・グループ)シリーズをそれぞれ開発し、全国で販売を開始した。

カム式旋盤での超小型部品加工に「DuoForceCut」(デュオ・フォース・カット)

腕時計や精密電子機械などに使用される直径10mmに満たない小型部品は、カム式旋盤や小型の自動盤で加工されており、こうした機械に使用される工具は、6mm角、7mm角から10mm角シャンクが多く、現在でもろう付け工具が使用されていることを受け、タンガロイでは、今回、高精度な突切り加工が可能なDuoJustCut(デュオ・ジャスト・カット)のインサートクランプ技術を応用し、カム式旋盤で使用される6mm角という極めて細いシャンクでも高いインサートクランプ剛性を発揮する「DuoForceCut」を開発した。

この製品はインサートポケットに設けた独自の凹凸形状によって、確実で強固なインサート保持を実現したことにより、6mm角シャンクにおいても高い刃先位置精度を実現し、溝幅0.5mmのインサートで直径4mmの安定した突切り加工が可能。

シャンクは、6mm角、7mm角、CNCタイプの自動盤でも使用できる8mm角と10mm角を設定。刃幅は0.5mmから1.0mmで、最大φ12mmの突切り加工に対応する。

インサート材種には、耐摩耗性と耐欠損性のバランスが良く、汎用性に優れたSH725を設定し幅広い被削材に対応するうえ、同じホルダに装着可能な前挽き用インサートやユーザー自身が必要な形状を研削成形できるインサートブランクスも標準化した。

これによって、自動盤だけでなくカム式旋盤でも刃先交換式工具を使用できるうえ、刃先位置精度に優れた安定した加工ができ、工具コストの低減にも大いに貢献する。

■主な形番と標準価格(税抜き)

〈ホルダ〉

・JSXXL0606X05 6mm角シャンク:13,900円

・JSXXR0808H05 8mm角シャンク:13,900円

・JSXXR1010H05 10mm角シャンク:13,900円

〈インサート〉

・JVPN04R05F005-20 SH725:3,330円

・JVPN07R06F005-20 SH725:3,330円

・JVPN12R10F005-20 SH725:3,330円

計30アイテム

自動盤での高精度溝入れ加工に 新『MiniV-LockGroove』シリーズ

従来、自動盤での溝入れ加工には三角形のインサートが多く使用されているが、このタイプのインサートでは、ホルダの上下面へのせり出しが大きくなるため、くし刃型刃物台取付け時に隣接工具と干渉しやすく、工具の間隔を開ける必要があり、搭載工具数が減るというデメリットがあった。

そこでタンガロイでは同社独自のV字形状を持つ2コーナ仕様インサートを使用する「MiniV-LockGroove」(ミニ・Vロック・グルーブ)シリーズを新たに開発。刃先周辺をフラットなスリム形状としたことで、刃物台取り付け時に隣接する工具との干渉をなくした。

インサートを小型化したことでインサートのクランプポイントと刃先の距離が近くなり、刃先位置が安定しびびりの少ない高精度な溝入れ加工が可能となった。さらにV形状ポケットは、ホルダに大きなバックサポートを持たせているのでインサートがしっかり固定され、高い工具剛性が得られる。

溝幅は0.33mmから1.0mmを設定。ねじ切り用インサートは、ねじ山角55°と60°に対応する。ホルダは、汎用的な8mm角、10mm角、12mm角に加え、高圧クーラントにも対応する内部給油式タイプも設定している。さらに段取り替えによる機械停止時間を大幅に低減可能なヘッド交換式ホルダModuMiniTurn(モジュ・ミニ・ターン)用のヘッドもラインアップしている。MiniV-LockGrooveシリーズは、抜群の信頼性と使い勝手の良さで自動盤における高精度溝入れ加工の工程改善に役立つ。

■主な形番と標準価格(税抜き)

〈ホルダ〉

・SVER0808H08 8mm角シャンク:13,700円

・SVER1010H10 10mm角シャンク:13,700円

・SVER1212X10-CHP

12mm角シャンク、内部給油機構搭載:26,200円

〈インサート〉

・VGP08-033F-000 SH725 0.33mm幅:2,830円

・VGP10-050F-000 SH725 0.5mm幅:3,330円

・VGP10-100F-005 SH725 1.0mm幅:3,330円

計25アイテム

ダイジェット工業 高能率肩削りカッタ「SIC-EVO」を新発売!

ダイジェット工業がこのほど、高能率肩削りカッタ「SIC-EVO」(SSV形)を発売した。この製品は、片面2コーナーの三次元インサート使用により、低切削抵抗でかつ切りくず排出性に優れた肩削り加工用刃先交換式カッタ。炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、50HRC 以下の焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼の肩削り加工用高能率かつ高精度な加工を可能としている。

〈特長〉

(1)切りくず排出性とカッタ本体剛性に優れ、軸方向切込み量(ap)最大15ミリ可能な高能率肩削りカッタ。側面加工、平面加工、溝加工、ポケット加工など幅広い用途で高能率な加工を実現できる。

(2)インサートの外周切れ刃軌跡を円弧状とすることで、大きな軸方向切込み量でもカスプハイトが小さく抑えられ、高能率かつ高精度な立壁仕上げ加工を可能とした。

(3)インサート材種は、一般鋼や35HRC以下のプリハードン鋼 、ステンレス鋼に適し、耐欠損性に優れた材種「JC8050」と、鋳鉄および50HRC以下の焼入れ鋼に対応する、耐摩耗性に優れた汎用材種「JC8118」を採用。

■サイズと価格

【本体】ボアタイプフライスφ40~φ125(計10形番)、モジュラーヘッドタイプφ25~φ 40(計6形番)、エンドミルタイプφ25~φ50(計9形番)

・標準価格:27,500円~93,500円(税抜き)

【インサート形番】ZOMT16形 インサート材種:JC8050、JC8118

コーナーR0.4、R0.8、R1.6、R2.0、R3.0(計10形番)

・標準価格:1 ,430 円(税抜き)

オーエスジー コロナ禍の感染予防のため地元医療機関にN95マスクを寄贈

オーエスジーは9月22日に、コロナ禍の厳しい状況の中で活動している地元医療関係者へ感謝の気持ちを込めて新型コロナウイルス感染症患者への診療等に対応できるN95マスクを寄贈した。

この日、豊川市民病院 病院事業管理者の三島 晃 氏へ訪問し、同社の石川則男 会長 が目録を贈呈し、別途、豊橋・新城市民病院にも寄贈した。

同社の石川会長は、「私どもは日頃地元の会社にて働いております。なにかあってはいけないのですが、病気や怪我といったことになってしまった場合、市民病院は、市民の支えとなる最後の拠り所であり、今回の寄付も小さなことですが、医療の最前線で従事されるみなさまへの感謝を込めてN95マスクを寄贈させていただきました。これからも、医療関係者のみなさまもどうぞ安全に医療活動を続けていただけますことを願っております。」と目録贈呈後、感謝の意を表した。

同社では、今回も含め、過去4回にわたり、同様に豊橋、豊川、新城市の市民病院等に防護服、サージカルマスクN95マスク、医療用ガウン等を寄贈しており、今回は、各医療機関にて入手が困難となっているN95マスクを寄贈した。

天田財団 2022年度前期助成先を決定

天田財団(理事長=末岡愼弘氏)が、このほど2022年度前期の助成先を決定した。

研究開発・国際交流の助成先総数は90件、助成金総額は2億6,631億円となった。内訳は、研究開発助成81件、2億5,941万円、国際交流助成9件、690万円。

1987(昭和62)年の創立以来、35年間で累計助成件数は2,090件、助成金総額は37億 696万円となった。なお、今回決定した助成先研究者に対して、12月3日(土)14時から日比谷図書文化館(東京都千代田区)において、助成金目録を贈呈する「天田財団助成式典」を開催する。また、10月1日より国際交流助成を後期助成先として追加募集する予定。

資格取得助成(技能検定受検手数料助成)については次の通り。

助成対象の資格として、職業能力開発促進法施行令で指定され都道府県職業能力開発協 会が実施する国家検定「工場板金」に加え、新たに2022年前期より「金属プレス加工」技能検定受検手数料に助成をした。助成先人数は42名(16団体)、助成金総額は80万円。内訳は、工場板金が、助成先人数8名(1団体)、助成金額は17万円で、金属プレス加工が、助成先人数34名(15団体)、助成金額は63万円。2019(令和元)年以来、3年間で累計助成先数は1,162名(384団体:1,159名、個人: 3名)、助成金総額は1,827万円となった。なお、2022年度後期の助成先募集は10 月1日から開始。

「JIMTOF2022 第31回日本国際工作機械見本市」AMエリアの特別座談会・特別展示の内容が決定!

世界最大級の工作機械見本市「JIMTOF(ジムトフ)2022(第31回日本国際工作機械見本市)」(主催:日本工作機械工業会/東京ビッグサイト)が、本年11月8日(火)から11月13日(日)までの6日間、東京ビッグサイトにて開催されるにあたり、このほど、特別企画として南展示棟に新設される「Additive(アディティブ) Manufacturing(マニュファクチュアリグ)エリア in JIMTOF2022」での特別座談会や特別展示の内容が決定した。

⚫ AMエリアにおける特別座談会

特別座談会は、11月9日(水)10時~、「女性技術者が垣間見るものづくりの世界」と題し、AMエリアで実施する。宇宙航空研究開発機構(JAXA)関川 知里氏をはじめ、IHI 石原 咲子氏、日本大学理工学部 坂野 文菜氏の3名のパネラーと、IHIエアロスペース 福永 美保子氏によるモデレートで繰り広げる。航空宇宙業界で活躍する4名の若手女性技術者らが登壇し、パネルディスカッション形式で語り合い、ものづくりの魅力を伝える。

⚫ AMエリアにおける特別展示

また、AMエリアでは、TRAFAM(技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構)が「ひらめきを形に! 設計が変わる新しいモノづくり~次世代型産業用3Dプリンタ技術開発~」と題した特別展示を行う。11月8日(火)から13日(日)までの期間中、AMエリアにて実施する。

⚫ 学生向けイベントも開催

JIMTOFでは、毎回理系学生のためのイベントやセミナーを実施し、業界の認知拡大、従事者の拡大を図っているが、今回は、工作機械メーカーの経営者や若手エンジニアが、ものづくりの最先端で活躍する工作機械の重要性と魅力、工作機械産業で働くことの素晴らしさを伝える「工作機械トップセミナー」をはじめ、ものづくり業界セミナー等も実施する。また、今回は特別講演として「育て、育てられて ~宇宙ロボット技術者の成長過程」をテーマに、宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部門 有人宇宙技術センターの主管研究開発員 大塚 聡子氏が登壇する。

オークマ 環境対応の知的工作機械を「Green Smart Machine」と定義

オークマが脱炭素社会の実現に向けて、「寸法精度の安定性」と「エネルギー消費量の削減」の両立を自律的に行うことにより、環境対応に貢献する同社の知的工作機械を「Green Smart Machine」と定義し、全面展開する。同社では主要生産拠点である国内3工場のカーボンニュートラル化に向けて、自動化、工程集約による高い生産性、高精度加工を実現した上でエネルギー消費を削減する取り組みを進めてきた。これらの対応に加えて、2022年10 月よりグリーンエネルギーの利用を行い、国内3工場を先行してカーボンニュートラルの 実践工場とする。

同社は、これまで小型の2軸CNC旋盤から複合加工機、5軸制御マシニングセンタ、そして大型の門形マシニングセンタに至る広いラインナップに対して、高精度で高能率な加工を実現する知能化技術を展開し、高品質で精度が安定した生産に寄与する技術を高めてきたが、これまで築き上げてきた独自技術により実現する、エネルギー消費の削減を自律的に行い、CO2排出量の記録に対応した「Green-Smart Machine」を、脱炭素社会にフィットする環境対応型スマートマシンであることを宣言した。カーボンニュートラルの自社工場で生産し世界中に提供し、顧客とともに製造業が抱える社会課題の解決に貢献していく方針。