ニュース

2022年9月分工作機械受注総額は1,508.5億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2022年9月分の受注実績は以下の通り。

2022年9月分工作機械受注総額は、1,508.5億円(前月比+8.3% 前年同月比+4.3%)となった。受注総額は、3カ月ぶりの1,500円超、単月として過去14番目の高水準。9月では2018年(1,535億円)に次ぐ過去2番目。1,000億円超は20カ月連続。

内需は524.2億円(前月比+1.2% 前年同月比△8.9%)で、4カ月連続の500億円超。年度半期末の効果もあり、前月比増加。これまでの勢いは落ち着きつつあるものの、国内需要は堅調持続。

外需は984.3億円(前月比+12.4% 前年同月比+13.1%)で、3カ月ぶりの950億円超。年度半期末や展示会効果により主要3極全てで前月比増加。9月としては2018年(890億円)を超え、過去最高額。

9月の受注は内外需とも依然として高レベルの受注が継続。金融政策の動向に伴う世界景気の先行きなどを注視。

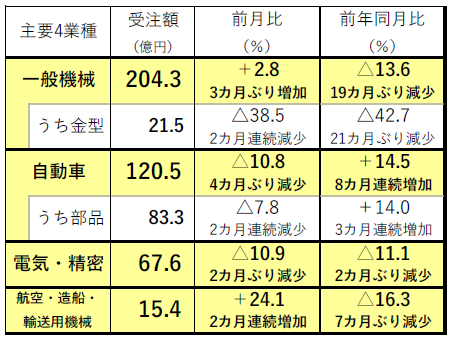

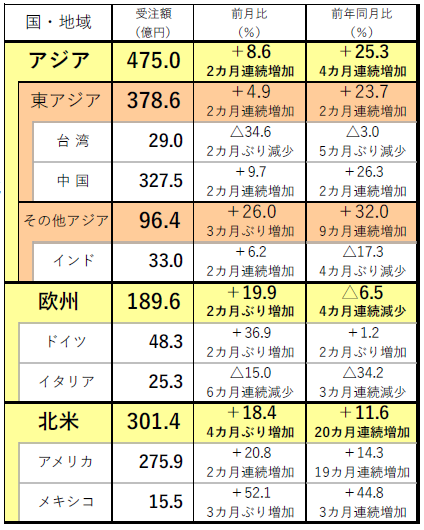

9月分内需

524.2億円(前月比+1.2% 前年同月比△8.9%)。

・4カ月連続の500億円超。前月比3カ月ぶり増加。前年同月比19カ月ぶり減少。

・前月比3カ月ぶり増加。前年同月比19カ月ぶり減少。

・前年の受注額が高水準だったため前年同月比減少も受注水準は堅調持続。

(出所:日本工作機械工業会)

9月分外需

984.3億円(前月比+12.4% 前年同月比+13.1%)

・3カ月ぶりの950億円超。9月では過去最高額を記録し、単月でも過去10番目。

・前月比4カ月ぶり増加。前年同月比23カ月連続増加。

・期末効果や展示会効果により、主要3極全てで前月比増加し、高水準持続。

(出所:日本工作機械工業会)

2022年9月分 機械工具生産額まとまる 日本機械工具工業会

日本機械工具工業会がこのほどまとめた2022年9月分の機械工具生産額は次のとおり。〈( )内は対前年比〉。

■生産額

切削工具 384.6億円(105%)、耐摩耗工具 32億円(102%)、総合計 424.4億円(105%)。

■ドリル生産額

特殊鋼工具 15.4億円(110%)、超硬工具 42.5億円(118%)、ダイヤ・CBN 0.7億円(74%)、総合計 58.6億円(115%)。

■エンドミル生産額

特殊鋼工具 4.7億円(113%)、超硬工具 38.3億円(98%)、ダイヤ・CBN 1.5億円(130%)、総合計 44.6億円(101%)。

■カッタ生産額

特殊鋼工具 0.8億円(122%)、超硬工具 5.5億円(105%)、ダイヤ・CBN 0.5億円(86%)、総合計 6.8億円(104%)。

■ギヤカッタ生産額

総合計 7億円(101%)。

■ブローチ生産額

総合計 7.2億円(88%)。

■ねじ加工工具生産額

特殊鋼工具 33.2億円(107%)、超硬工具 3.9億円(118%)、総合計 37.1億円(108%)。

■バイト生産額

特殊鋼工具 0.4億円(157%)、超硬工具 9.1億円(94%)、総合計 9.6億円(96%)。

■リーマ生産額

特殊鋼工具 1.5億円(104%)、超硬工具 2.6億円(100%)、総合計 4.1億円(101%)。

■鋸刃カッタ生産額

特殊鋼工具 1.4億円(108%)、超硬工具 0.7億円(114%)、総合計 2.1億円(110%)。

■インサート生産額

超硬工具 156.9億円(108%)、ダイヤ・CBN 19.1億円(96%)、総合計 176億円(106%)。

■ボディ関係生産額

総合計 17.5億円(101%)。

■超硬合金生産額

切削用 153.7億円(103%)、耐摩耐触用 15.4億円(97%)、総合計 171億円(101%)。

2022年7~9月期 ロボット統計受注・生産・出荷実績

ロボット工業会がまとめた2022年7~9月期のロボット統計受注・生産・出荷実績は次のとおり。

業況について

2022年7~9月期は、受注額が対前年同期比10.7%の増加、生産額が同9.2%の増加となった。生産額は四半期で過去最高となった。

出荷実績をみると、国内向けは前期同様に、自動車製造業向け中心に勢いに欠けるものの、半導体用や実装用等の好調さは継続した。輸出は前年同期が好調だった中国向けなどで減少が見られたものの、全体としては高水準で推移した。国内向けと輸出を合わせた総出荷は、台数、金額ともに四半期で過去最高を記録している。

新型コロナウイルス感染症や地政学的緊張などの各種リスクにさらされる中においても、ロボット需要は回復・広がりをみせているものの、今後の動向にば引き続き注視する必要がある。受注・生産・出荷の各状況は以下の通り。

国内出荷は、前四半期同様勢いなく、自動車製造業、電気機械製造業を中心に主要業種、用途で減少。出荷額トータルでの減少は4四半期連続。

輸出は、実装用は同用途向け輸出額の半数以上を占める中国向けを中心にアジア向けが堅調。溶接用は欧米向けが大きく減少、底這いが続いている。半導体用は昨年末からの堅調さが継続している。

受注・生産・出荷の各状況は以下の通り。

受注

・受注台数(台) : 68,315(前年同期比+5.9%) 【8四半期年連続の増加】

・受注額(億円) : 2,361(同+10.7%) 【2四半期ぶりの増加】

生産

・生産台数(台) : 63,682(前年同期比+12.6%) 【8四半期連続の増加】

・生産額(億円) : 2,231(同+9.2%) 【8四半期連続の増加】

出荷

・総出荷台数(台) : 64,084(前年同期比+13.8%) 【8四半期連続の増加】

・総出荷額(億円) : 2,260(同+12.2%) 【8四半期連続の増加】

・国内出荷台数(台): 11,211(同+4.6%) 【6四半期連続の増加】

・国内出荷額(億円): 481(同+2.7%) 【6四半期連続の増加】

・輸出台数(台) : 52,873(同+15.9%) 【8四半期連続の増加】

・輸出額(億円) : 1,779(同+15.1%) 【8四半期連続の増加】

国内出荷内訳

■電機機械産業向け

・国内出荷台数(台) : 3,687(前年同期比+13.8%) 【7四半期連続の増加】

・国内出荷額(億円) : 164(同+14.3%) 【6四半期連続の減少】

■自動車産業向け

・国内出荷台数(台) : 3,359(前年同期比△3.3%) 【2四半期連続の減少】

・国内出荷額(億円) : 140(同△6.7%) 【3四半期連続の減少】

輸出内訳

■電子部品実装用

・輸出台数(台): 3,992(前年同期比△10.6%) 【4四半期連続の減少】

・輸出額(億円): 637(同△0.4%) 【3四半期連続の減少】

■溶接用

・輸出台数(台): 9,460(前年同期比△5.4%) 【2四半期連続の減少】

・輸出額(億円): 225(同+10.6%) 【8四半期連続の増加】

大澤科学技術振興財団 「2022年度助成費贈呈式」を開く

大澤科学技術振興財団(理事長:大澤伸朗 オーエスジー社長兼COO)が10月17日、同社NEO新城工場で「2022年度助成費贈呈式」を開いた。同財団は平成3年7月18日に設立され、日本のものづくりを支える科学技術の振興に寄与したいという主旨から、国内の大学・研究所等、非営利の研究機関に所属する研究者に助成を行っている。本年度、研究開発助成31件59,955,000円、国際交流助成2件400,000円、合計33件に対して総額、60,355,000円の助成を行った。また、設立来31年間の助成は1,000,184,000円に達している。

大澤理事長はあいさつの中で、「今年度も非常に多くの応募をいただき、最終的には33件のテーマに対して助成をさせていただくことになり、6千万円を超える助成金額となった。当財団も昨年コロナ禍のなか、30周年の節目を迎え、今年で31年目となり、累計助成額も10億円を突破した。今後もさらに皆様の期待に対してお役に立てるよう微力ではあるが支援を続けさせて頂きたい。」と力強く述べたあと、「基礎研究は非常に社会に還元されるとこまで到達するのが困難な部分もある。大きな成果に繋がらなかった基礎研究が裏で数多くあるが、最終的にはそのなかから大きなヒットに繋がる可能性があると私は強く信じている。コロナ禍を経て、社会全体も企業活動のみならず、研究者に対しても今後求められていく部分が変化していくと思う。エネルギー問題、SDGs、サステナビリティーなどにおいて考慮した研究などが今後評価の対象になっていくのではないか。多くの可能性を信じて基礎研究をしっかり積み上げていくことにより、そこから新しい革新的なものが生まれることを強く信じている。」と期待を込めた。

ダイジェット工業 刃先交換式ドリル「TA-EZドリル」ラインナップを拡張

ダイジェット工業がこのほど、好評の刃先交換式ドリル「TA-EZドリル」(TEZD形)にフランジ付きシャンクタイプ本体およびインサートのサイズラインナップを拡張し、追加発売した。多様化する市場のニーズを背景に、新たにフランジ付きシャンクタイプ本体およびインサートのサイズラインナップを拡張することで様々なユーザーに貢献する。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼の穴あけ加工に威力を発揮する。

〈特長〉

(1)切削抵抗が低い独自の刃先形状で、高能率な穴あけ加工を実現。

(2)工具交換はインサートを交換するだけで可能で経済的。

(3)本体は高剛性ボディを採用し、本体寿命のみならずチップ寿命を大幅アップすることでコストダウンを実現。

(4)独自のクランプ方式により、切刃部が確実に給油され、切削性能アップ。

(5)フランジ付きシャンクタイプは、 ドリルセット時の剛性を向上させ、安定した性能で長い加工寿命を実現。

■サイズと価格(税抜き)

〈フランジ付きシャンクタイプ TA-EZドリル〉

・形番:TEZD F MS 形 (3D タイプ、クーラント穴付き までの全 19 形番

TEZD F ML 形 (5D タイプ、クーラント穴付き までの全 19 形番

TEZD F XL 形 (8D タイプ、クーラント穴付き ) までの全 19 形番

・サイズ:φ14 ~φ32

・標準価格:40,300円~95,100円

〈TA-EZドリルインサート〉

・サイズ:φ13.5~φ32.5までの0.1mmトビ76形番サイズ拡張

・標準価格:8,800円~14,190円

サンドビック 新製品「CoroMill® Dura」を市場投入

サンドビック・コロマントは、このほど、「CoroMill® Dura」を市場投入した。この製品は、あらゆる被削材 (ISO P/M/K/N/S)の荒加工から仕上げ加工まで、様々な加工に対応するように開発された汎用超硬エンドミル。

主な特長は、不等リード・不等ピッチで、全てのリード角、ピッチが異なる完全なる不等になっていることにより、共振を防ぎびびりを低減させること。これを同社では、「WhisperKut™テクノロジー」と呼んでいる。この技術により、加工面品質の向上はもちろん、切削音が低く、切削抵抗が少ないことにより加工条件を下げる必要がないため、静かで安全かつ効率的な加工が可能になる。

製品ラインナップは、ボリュームゾーンである4枚刃で刃長1.5xDcと2xDcのほか、7枚刃ブレーカ付き仕様の刃長2x、3x、4xDc仕様まで多岐にわたる。工具材種は全て信頼性の高い高耐摩耗性材種であるGC1730を採用しており、GC1730は他のエンドミルで信頼性を勝ち得ている超微粒子超硬母材にTiCrN等のPVDコーティングを施している。

また、忠実な刃型の再現のため、宮城県にある「リコンディショニングセンター瀬峰」にて再研磨サービスにも対応している。

なお、サンドビック・コロマントでは超硬ソリッド工具の位置づけを大きく下記の3つに分類している。顧客の要求仕様に合わせて製作する、カスタマイズ【C】(一般の特殊品およびテーラーメードも含む)、高能率加工をターゲットとした最適化工具【O】、(Optimized)工具の集約が可能なオールラウンドの汎用工具【Ⅴ】(Versatile)。「CoroMill® Dura」はオールラウンダーで多用途分野に対応する【V】に属している。

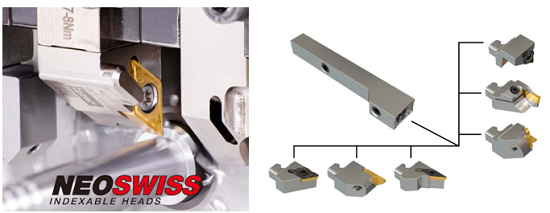

イスカルジャパン 自動盤用ヘッド交換式旋削工具「NEOSWISS」を好評発売中

イスカルジャパンが販売している自動盤用ヘッド交換式旋削工具「NEOSWISS」が好評発売中だ。この製品の特長は、機上で簡単にヘッド交換可能なクイックチェンジシステムを採用していること。ヘッドのクランプはレバーロックの要領で引き込むタイプのため、ヘッド交換は簡単だ。

ホルダーとヘッドは4点で当たるように設計されており、クランプ剛性が高いうえ、ダブテイル形状のヘッドZ方向位置決め部にて刃先位置が決まるため、ヘッド脱着時の繰り返し精度は良好である。

ヘッド部の幅は20mmであり、一体型ホルダ(ヘッド部の幅:12mm)と比べて大きいためZ方向に対する工具剛性が高く、高負荷加工においてビビりなく安定した加工が可能である。

「NEOSWISS」は、高い生産性とクイックチェンジを特長とした、自動盤の新たなスタンダードを実現する工具だ。

■ レパートリー

〈ヘッド〉豊富なレパートリーを順次拡大中(詳細はこちら)↓

https://www.iscar.co.jp/Catalogs/publication-2022/japan-10/2022NewProdu…

〈ホルダー〉NQCH-JHP

タンガロイが2製品を発売!

タンガロイがこのほど小型部品の精密仕上げ加工に威力を発揮する「JP形」チップブレーカと、人気のヘッド交換式ドリル「Drill Meister」の座繰り穴加工用DMF形を市場投入した。

小型部品の精密仕上げ加工に新戦力!「JP形」チップブレーカ登場!

「自動盤等での小型部品の旋削加工において、仕上げ加工用『JS形』チップブレーカが優れた性能と高い評価を博している一方で、電子関連部品等のさらなる小型化、精密化が進んでおり、それに伴って取りしろも減少し、仕上げ加工時の切込み量がさらに小さくなるため、より高精度に加工でき、安定した切りくず処理性が求められている。」と同社。

こうしたニーズを背景に同社ではこのほど、精密仕上げ領域で優れた切りくず処理性を示す「JP形」チップブレーカを開発。「JP形」チップブレーカは、コーナRの近傍まで突出したブレーカにより、0.1mm以下の切込みにおいても切りくずの流れを確実に制御し、工具や加工物に絡むことのない安定した切りくず処理性を実現する。

また、自動盤加工では切込み変動が大きく、1~2mm程度の切込み量の加工も同時に行うが、このような状況下でも、強いインクリネーション切れ刃を備えた「JP形」チップブレーカは、多段のブレーカ壁面を持つ独自のブレーカ形状によって、安定した切りくず処理性を発揮する。

インサート材種には、シャープエッジでも剥離に強い最新のPVDコーティング材種「SH725」を設定。高い密着性と優れた刃立ち性によって、鋭い切れ味と驚異的な長寿命を実現している。

同社では、従来のJS形に最新の「JP形」チップブレーカをラインアップに追加することで、小型部品加工において、精密仕上げ加工から高切込み加工まで、幅広い加工領域での安定した切りくず処理性と驚異的な長寿命を実現し、顧客の加工費低減に貢献する方針。

■ 主な形番と標準価格(税抜き)

・CCGT09T300FN-JP SH725:1,910円

・DCGT11T302FN-JP SH725:2,170円

・VBGT110301FN-JP SH725:2,220円

計15アイテム

ヘッド交換式ドリル「DrillMeister」座繰り穴加工用DMF形を拡充

この製品は、超硬ソリッドドリルと肩を並べる切削性能と刃先交換式ドリルの利便性を兼ね備えた画期的なヘッド交換式ドリル。今回、座繰り穴加工用ヘッドDMF形の設定ドリル径を拡充し、市場投入した。

DMF形は、先端角180度の主切れ刃によってフラットな穴底の加工に最適。また、喰いつき性を高めるセルフセンタリング切れ刃を備えており、優れた加工穴精度を実現し、L/D=8の深さまでガイド穴無しで加工可能である。

今回このDMF形のφ14.5~φ19.9mmの間に37アイテムを拡充する。これにより既に発売済みのヘッドを含めて、φ6.0~φ19.9mmまで0.1mm刻みでヘッドを選択できる。

■ 主な形番と標準価格(税抜き)

・DMF146 AH9130: 9,980円

・DMF199 AH9130:15,300円

計37アイテム

天田財団 「第19回天田財団塑性加工 助成研究成果発表会」を11月17日(木)に開催

天田財団(理事長=末岡愼弘氏)が11月17日(木)に仙台ガーデンパレスとオンラインのハイブリッド方式で「先進鉄鋼材料とその加工技術」をテーマに「第19回天田財団塑性加工 助成研究成果発表会」(協賛:日本塑性加工学会 後援:日本鍛圧機械工業会、日本金属プレス工業協会、アマダスクール)を開催する。誰でも無料で参加できる。

詳細はこちら↓

https://www.amada-f.or.jp/system/event/221117/

天田財団は1987年に創立し、金属等の塑性加工分野およびレーザプロセッシング分野の研究開発と国際交流促進に助成、累計助成総額34億4,065万円、累計助成件数は2,000件。

概要

■日時

2022年11月17日(木)講演会14:00~17:30 交流会18:15~19:30

■講演会

仙台ガーデンパレス〈鳳凰〉とオンラインのハイブリッド方式

(会場参加:事前申請+当日参加/オンライン:事前申請)

(1) 主催者挨拶:末岡愼弘 天田財団理事長 14:00~14:05

(2) 来賓祝辞:藤川真一郎 日本塑性加工学会第58期会長 14:05~14:15

(3) 基調講演:「先進鉄鋼材料とその加工技術」 14:15~14:45

柳本 潤 東京大学教授(同財団理事)

(4) 助成金研究成果発表会 14:45~16:45

1.「結晶方位の制御を目的とした組織制御加工法の検討」

吉野雅彦 東京工業大学 教授

2.「板鍛造による高張力鋼板製フランジ付き有底カップの成形法の開発」

王 志剛 東海国立大学機構岐阜大学 教授

3.「超高強度鋼部材の次世代スマートホットスタンピングの開発」

森 謙一郎 豊橋技術科学大学 名誉教授

4.「金属の塑性流動を利用した新たな接合技術の開発」

坂村 勝 広島県立総合技術研究所 担当部長

(5) 休憩 16:45~17:00

(6) 企業講演 17:00~18:00

1.(株)カガヤ 2.JFEスチール(株)仙台製造所

■交流会

仙台ガーデンパレス〈羽衣〉 18:15~19:30

来賓祝辞:北村憲彦 名古屋工業大学教授