ニュース

アマダ 海外向けファイバーレーザマシン「ORSUS-3015AJe」、ベンディングマシン「SRB-1003」を販売開始 ~グローバル市場拡大に向けたラインナップを拡充~

アマダが海外向けファイバーレーザマシン「ORSUS(オルサス)-3015AJe」、ベンディングマシン「SRB(エスアールビー)-1003」を開発し、本年6月から海外市場で販売を開始した。

板金加工は地域の産業構造の影響を受けるため、特に海外ではその地域に合わせたマシンのラインナップと提案が求められており、今回ラインナップに加わるマシンは、精選したアマダの差別化機能を搭載。設計の合理化、グローバル調達によりコストダウンを図り、ミドルレンジの中でもコストパフォーマンスに優れたマシン。同社が得意とするハイエンドからミドルレンジまでのラインナップをより一層拡充し、差別化した新商品を投入することで、さらなるシェアの拡大を目指す。また、新規顧客に対しても、アマダのグローバルネットワークによるスピーディーな対応・供給により、本商品の販売促進を狙う。

ファイバーレーザマシンの「ORSUS-3015AJe」、最大加工寸法3070mm×1550mm、発振器出力3kW、6kW、8kWをラインナップ。低重心キャレッジを採用し高加減速に対応することで、高速高品位加工を実現する。最新のNC装置「AMNC 4ie」を搭載し、初めて導入する顧客もより簡単な操作が可能。主に北米、欧州、アジア他(日本を除く)を中心に投入する予定。

ベンディングマシンの「SRB-1003」は、加圧能力1000kN、曲げ長さ3110mm、左右独立制御油圧シリンダーとナチュラルクラウニング機構の組み合わせにより、高い通り精度を実現する。作業改善と段取り削減に貢献するオプションや安全装置などをパッケージにし、初めて導入する顧客でも安心して作業が可能。主に欧州、アジア他(日本を除く)を中心に投入する予定。

同社ではデジタル技術を駆使した工場全体の最適化やスキルレス化、自動化、環境負荷低減に対応したソリューション提案をより一層進めることで、社会課題の解決に貢献するとしている。

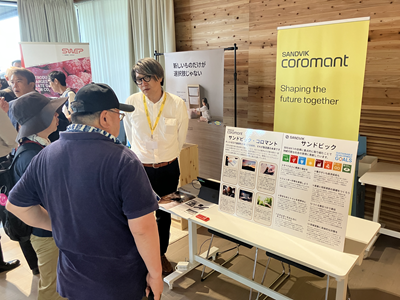

サンドビック・コロマント・ジャパンが日本国際博覧会北米パビリオン特別展示会に出展!

サンドビック・コロマント・ジャパンが本年5月22日に2025年日本国際博覧会の北欧パビリオンで開催された特別展示会に出展した。

このパビリオンは、在日スウェーデン商工会議所が主催し、同社を含む10社のスウェーデン企業が参加した。出展企業は、持続可能な未来に向けた最先端のソリューションやその成果を紹介し、イノベーションを披露した。

展示に加え、出展企業がステージに上がり、「スウェーデン流グリーン・トランジション」であるグリーン・トランスフォーメーションの背景にある見識やストーリーについてプレゼンテーションを行った。

同社はサンドビックグループおよびサンドビック・コロマントそれぞれの持続可能性に関する取り組みについて展示し、循環性の向上とCO2削減を目標とした具体的なアプローチについてのプレゼンテーションが注目を集めた。展示を通じて、サンドビック・コロマントは持続可能な未来に向けた革新的なソリューションを紹介し、多くの来場者に同社のビジョンを共有した。

日本建設機械工業会 「建設機械の日」を発表

日本建設機械工業会(会長=山本明氏 コベルコ建機社長)が5月26日、シェラトン都ホテル東京(東京都港区白金台)で「建設機械の日」記念日発表会を開いた。11月19日は〝いい重機〟と語呂も良いことから、この日を定めたとしている。

あいさつに立った山本会長は、「日本建設機械工業会は、日本の建設産業の健全な発展を図り、日本経済発展と国民生活の向上に貢献することを目的に1990年に設立した。建機工は今年設立35周年を迎える。この35周年を機に建機工は、11月19日を建設機械の日とする。」と述べた。

また、これを記念して、建設機械の日直後の3連休の中日にあたる11月23日は「KENKIドリーム」で記念イベントを開催する。このイベントでは建設機械の試乗体験や業界の未来につながる遠隔操作技術のシミュレーションなど、建設機械の魅力を提供する。

ニュースダイジェスト社 新社長に八角 秀氏

ニュースダイジェスト社が5月16日開催の取締役会ならびに株主総会において代表取締役社長を交代について決議し、5月21付けで新社長に八角 秀氏が就任したと発表した。なお、樋口八郎社長は、取締役相談役に就任した。

八角社長は、「5月21日付で株式会社ニュースダイジェスト社の代表取締役社長に就任いたしました。2010年に入社して以来、主に編集関連の業務に従事してまいりました。当社はメディア事業として、工作機械分野の専門誌「月刊生産財マーケティング」、産業用ロボット分野のウェブマガジン「robot digest」、工作機械を中心としたファクトリーオートメーション(FA)業界の英文ニュースサイト「SEISANZAI Japan」の3媒体を手掛けております。私はこれら3媒体の編集長として、読者の皆さまに必要とされる媒体へと成長させるべく、日々努力を重ねてまいりました。今後は工作機械分野の専門展「メカトロテックジャパン(MECT)」や産業用ロボット分野の専門展「ロボットテクノロジージャパン(RTJ)」を運営する展示会事業も含め、代表取締役社長としてFA業界および社業の発展に貢献できるよう努めてまいります。」とコメントしている。

日本機械工具工業会 2025年4月分 会員統計生産額まとまる

日本機械工具工業会がこのほどまとめた2025年4月分の機械工具生産額は次のとおり。〈( )内は対前年比〉。■生産額 切削工具 357.1億円(105%)、耐摩耗工具 31.8億円(103%)、総合計 397.2億円(105%)。■ドリル生産額 特殊鋼工具 12.3億円(101%)、超硬工具 40.6億円(108%)、ダイヤ・CBN 0.9億円(88%)、総合計 53.8億円(106%)。■エンドミル生産額 特殊鋼工具 4.7億円(114%)、超硬工具 39.7億円(110%)、ダイヤ・CBN 1.4億円(107%)、総合計 45.7億円(110%)。■カッタ生産額 特殊鋼工具 1.4億円(160%)、超硬工具 5.6億円(106%)、ダイヤ・CBN 0.4億円(120%)、総合計 7.4億円(114%)。■ギヤカッタ生産額 総合計 5.7億円(86%)。■ブローチ生産額 総合計 7億円(90%)。■ねじ加工工具生産額 特殊鋼工具 33.6億円(99%)、超硬工具 3.6億円(96%)、総合計 37.2億円(99%)。■バイト生産額 特殊鋼工具 0.1億円(66%)、超硬工具 8.7億円(111%)、総合計 8.7億円(110%)。■リーマ生産額 特殊鋼工具 1.1億円(83%)、超硬工具 2.4億円(115%)、総合計 3.5億円(102%)。■鋸刃カッタ生産額 特殊鋼工具 1.3億円(111%)、超硬工具 0.6億円(139%)、総合計 1.8億円(118%)。■インサート生産額 超硬工具 137.4億円(106%)、ダイヤ・CBN 19.4億円(98%)、総合計 156.9億円(105%)。■ボディ関係生産額 総合計 15.8億円(98%)。■超硬合金生産額 切削用 110.9億円(94%)、耐摩耐触用 15.4億円(107%)、総合計 128.1億円(96%)。

日本ロボット工業会 マニピュレータ、ロボット統計 2024年受注・生産・出荷実績まとまる

日本ロボット工業会がこのほど、2024年受注・生産・出荷実績をまとめた。■業況 2024年は、世界経済の先行き不透明感が高まる中、中国市況の悪化など、ロボットの需要環境は年間を通して弱さが見られた。会員と非会員を含めた年間受注額は、対前年比1.3%減の8,321億円、生産額は同12.4%減の7,811億円と、それぞれ前年を下回った。出荷実績では、国内向けは自動車製造業向けが増加するなどトータルで増加となった。輸出は実装用が底入れする一方で、溶接用、マテハン用が各地域向けで大きく減少した。 受注・生産・出荷の各状況は以下の通り。■受注・受注台数(台) : 182,464(前年同期比▲8.2%) 【2年連続の減少】 ・受注額(億円) : 8,321(同▲1.3%) 【2年連続の減少】■生産・生産台数(台) : 176,215(前年同期比▲20.1%) 【2年連続の減少】・生産額(億円) : 7,811(同▲12.4%) 【2年連続の減少】■出荷・総出荷台数(台) : 181,412(前年同期比▲20.2%) 【2年連続の減少】・総出荷額(億円) : 8,252(同▲10.6%) 【2年連続の減少】 ―国内出荷台数(台): 46,267(同▲4.1%) 【2年連続の減少】 ―国内出荷額(億円): 2,289(同+2.9%) 【2年ぶりの増加】 ―輸出台数(台) : 135,145(同▲24.5%) 【2年連続の減少】 ―輸出額(億円) : 5,963(同▲14.8%) 【2年連続の減少】■国内出荷内訳電気機械製造業向け・国内出荷台数(台) : 16,300(前年同期比▲4.2%) 【2年連続の減少】・国内出荷額(億円) : 800(同▲2.9%) 【2年連続の減少】自動車製造業向け・国内出荷台数(台) : 12,912(前年同期比+9.8%) 【3年ぶりの増加】・国内出荷額(億円) : 612(同+11.6%) 【2年連続の増加】■輸出内訳電子部品実装用・輸出台数(台): 12,809(前年同期比+13.0%) 【3年ぶりの増加】・輸出額(億円): 2,070(同+11.3%) 【3年ぶりの増加】溶接用・輸出台数(台): 25,563(前年同期比▲31.6%) 【2年連続の減少】・輸出額(億円): 642(同▲31.8%) 【2年連続の減少】

2025年見通し

2025年は、米国の関税政策、地政学的分断による設備投資行動の抑制が憂慮される。一方で、足元では受注の好調さが継続しており、世界的な自動化要求はなお高い水準にあることを示している。不確定要素が重なり合っており、見通しには相応の不確実性が伴うものの、このような状況をふまえ、2025年のロボット受注額は対前年比4.6%増の8,700億円、生産額は6.3%増の8,300億円といずれも3年ぶりの増加を予測としている。

「守りに入らず果敢にチャレンジを!」 牧野フライス精機が創立60周年を迎える

牧野フライス精機(社長=清水大介氏)が去る5月1日に創立60周年を迎え、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ(神奈川県横浜市西区)で祝賀会を開いた。この日は社員の永年勤続表彰や新ユニフォームの発表もあり会場内は大いに盛り上がった。

あいさつに立った清水社長は、「半世紀以上の長きにわたり会社が存続してこれたのもお客様、仕入れ崎様、協力工場様、先生方、OB・OGの皆様、何よりここにいる社員1人1人のお陰と心から思っている。」と感謝の意を表したあと、「この60年、当社もいろいろなことがあった。良い時代も厳しい時代もあった。今は工場も全て新しくなり、製品群も競争力があり世界で戦える機械を作れている。一昔前を振り返れば本当に厳しい時代があった。注文が殆ど無い時期もあり、作る機械がないので、工場の床がほとんど全て見えていた。その頃、あまりにもやることがないので、100均でローラーを買って皆で床を塗ったことを皆さん、覚えているでしょうか。雨が降ればそこかしこで雨漏りが発生し、水たまりのようになった雨水をスコップでかき出したのを覚えているでしょうか。その頃を振り返れば本当に当社は成長したと思う。」と振り返った。

清水社長は、「もちろん、これがゴールというわけではありません。牧野フライス精機の機械を買って良かった、とお客様から10年後も20年後も言って頂きたい。そのためには、継続して存続し、かつ発展をしていかなければならない。守りには入らず、苦しくてもチャレンジしていかなければならないと思っている。新しいことに挑戦をする、何かを変えていくことは本当に大変だし正直苦しい。ただ、その挑戦を乗り越えていった先には、きっと明るい未来が待っている。世界中のお客様から牧野フライス精機の機械を買って良かった、選んで良かったと言って頂ける日を目指して皆さんと一緒に頑張っていきたい。」と、出席した社員に対して意気込みを示し、声援を送った。

乾杯の発声は大野常務取締役が行った。この中で大野常務は、「50周年、55周年に引き続き、今回が3回目の開催となる。このように格式の高いホテルで執り行うことができることを非常に嬉しく思う。私は1980年の入社になり、今から45年前なので、まだ生まれていない社員も大勢おられるかと思う。この間、常に平穏な時期を過ごしてきたわけではなかった。東日本大震災、経済的にいうとバブル崩壊、100年に一度の大不況と言われたリーマンショック等、非常に過酷な苦しい時期を過ごしてきた。それを乗り越えてこられたのも、皆様の努力の賜である。」と労いの言葉をかけた。

6名の新入社員紹介、永年勤続表彰、KAIZEN表彰、海外チーム紹介のあと、新ユニフォーム発表があり、作業服、制服、機能性の高いブルゾンなどが披露され、大いに盛り上がった。抽選会もあり、豪華景品が当たった社員は喜びを溢れさせていた。

アマダ 事業戦略や最新加工事例を発表

アマダ(社長=山梨貴昭氏、本社:神奈川県伊勢原市石田)が去る5月22日に、伊勢原本社内の「アマダ・グローバルイノベーションセンター(AGIC)」で、アマダグループの今後の事業戦略やInnovation LABOで増加傾向にあるe-Mobilityや半導体に関する最新加工事例に加え、自動化ニーズなどの社会課題に答える新商品などを発表した。

山梨社長から事業戦略の紹介があった。その中でアマダグループの足元の状況に触れ、「中期経営計画では売り上げ収益4,000億円を目指しており、2024年度の実績は売り上げ習癖3,966億円と前年に継ぐ2番目に高い水準となった。本年は中期経営計画最終年度となる。引き続き経営基盤の強化と新製品によって収益を確保する。長期ビジョン2030年に向け、継続してLABOの活用に取り組んでいくとともに、市場拡大と新領域への進出を行い、長期ビジョン達成を目指す。」と意気込みを示した。オープンから約2年が経過したAGICの来場実績は約8,300社、1万8,000名となった。

同社では本年5月15日から約1カ月半、「アマダ・グローバルイノベーションセンター(AGIC)」で特別イベントとして新たなマシンとソリューションを披露するとともに各種セミナーを開催しているが、今回のイベントと今後の戦略ポイントについて山梨社長は、「新製品によるシェア拡大とグローバル市場拡大、主に海外向けに販売を開始するファイバーレーザーマシンとベンディングマシン、高出力ハイバーマシンについてと、全工程の自動化と工場全体の見える化の提案。」と話し、長期ビジョン達成に向けた取組としてM&Aによる市場拡大の説明をした。

今回新たにラインナップに加わるマシンは、ファイバーレーザーマシン「ORSUS-3015AJe」と、ベンディングマシン「SRB-1003」。同社の差別化機能を搭載し、設計の合理化、グローバル調達を含むコストダウンにより、ミドルレンジの中でもコストパフォーマンスの優れたマシンとなる。

特に、ORSUSは、主に日本を除くアジア他、北米、欧州を中心に投入し、対象地域におけるファイバーレーザーマシンの販売台数を約1.3倍に伸ばすことを目標にしている。一方、SRBは主に日本を除くアジア他、欧州を中心に投入し同仕様のベンディングマシンの販売台数を約1.4倍に伸ばすとした。いずれも量の拡大と共に収益性の改善も狙う。

▼関連記事▼

アマダ 海外向けファイバーレーザマシン「ORSUS-3015AJe」、ベンディングマシン「SRB-1003」を販売開始 ~グローバル市場拡大に向けたラインナップを拡充~ | 製造現場ドットコム

次に、ハイエンド市場をターゲットに開発をした高出力ファイバーレーザー発振器登載の高付加価値商品についての説明があった。「9キロワット、12キロワット、15キロワットのシングルモジュールエンジンは、従来のマルチモジュールエンジンと比較してビーム品質が良いエンジンであり、当社のビームコントロールテクノロジーを生かした加工が、より可能になる。」と山梨社長。

エンジンの出力にもよるが、加工性能が15%から30%向上するとともに、発振器のコンパクト化も可能となった。さらに、このシングルモジュールエンジンを波長合波という技術を使い、26キロワットに高出力化することで、ビーム品質を維持したまま出力のみアップできるため、極めて高い輝度のビームを得ることができる。

発振器の加工性能が向上したことにより、より低い出力でも要求仕様を達成することができるため、消費エネルギーの削減、CO2排出量の削減も実現する。

山梨社長は、「アマダが得意とするハイエンドからミドルレンジまでのラインナップにより、それを一層拡大する、拡充することで、差別化した新商品を投入いたし、さらなるシェアの拡大と収益率の向上を目指す。」と意気込みを示した。

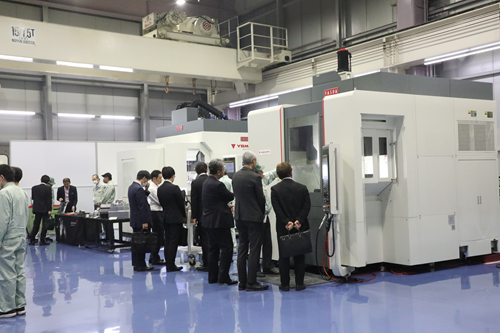

安田工業が「Private Show 2025」を開く

安田工業(社長=安田拓人氏 本社:岡山県浅口郡里庄町)が5月13日~14日の2日間、本社工場にてプライベートショーを開いた。同社のマシニングセンタを製造工場で直接見学できるほか、同社が提案する高精度な〝ものづくりソリューション〟を協賛メーカーとともに紹介したほか、「高精度なものづくりの自動化」をテーマに、中国のユーザーである、Hongrita(ホングリタ)が、「金型加工における自動化の最新事例」を、同社は「YASDAだからできる高精度加工の自動化」について それぞれセミナーを開いた。

セミナーの前にあいさつに立った安田社長は、「当社は創業以来、〝最大ではなく最高を目指す〟というYASDAスピリットのもとに高精度のマシニングセンタの開発、製造に注力してきた。YASDAの高精度マシニングセンタの特長は高精度と同時に高寿命であるが、こういった機械をつくるポイントは設計技術にある。製造技術ではきさげ、組立といった熟練度を要する作業者によって精度をしっかり造り込んでいく。設計と製造の両立がバランス良く一緒になってわれわれの高精度マシンが出来上がる。また、ユーザー様の機械が止まって生産ができない状況になってはいけないので、サービスをしっかりとする、そしてさらに加工条件等の技術情報を提供しながらユーザー様のお役に立っていくことが使命であり、誇りである。」と述べた。

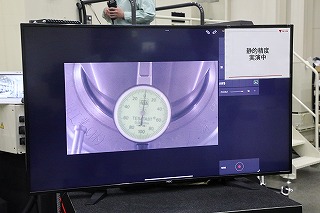

今回のプライベートショーでは、同社の技術力やものづくりの姿勢を来場者に理解してもらうのが狙い。実加工の様子を実際に見学してももらうことで、来場者は機械の剛性、安全性、加工精度を間近で確認。また、周辺機器や計測機器、切削工具など日々の現場に役立つ最新の製品・技術を紹介もあった。さらに、測定作業をリアルタイムで実行することで、同社の機械の精度を客観的に確認できる内容となっていた。

プライベートショーの醍醐味といえば、大型マシンの迫力を実感できる展示内容だが、特に印象的だったのは、『YBM15T』の静的精度/円筒Y-Z直角度/テーブル振れ測定デモだった。針がまったく動かない様子は人々を驚愕させた。

来場者の盛り上がりポイントのひとつ、「きさげ体験コーナ」では、来場者が並ぶほど大人気だった。

来場者の盛り上がりポイントのひとつ、「きさげ体験コーナ」では、来場者が並ぶほど大人気だった。

「自動化とE-モビリティに焦点」 GROB Japan 松元シニアセールスマネージャーに聞く

100年近くにわたり革新的な生産と自動化システムの設計を行ってきたGROB。同社の永い歴史に裏打ちされたマシン・システムは世界各地の生産拠点でドイツ本社の厳しい基準を採用し、最高レベルの品質を維持している。2019年には販売・サービス拠点として日本支社であるGROB Japanが横浜のみなとみらいに開設。拡販に注力している松元康平シニアセールスマネージャー(以下松元氏)にお話しを伺った。

GROBは来年で100周年!

GROBは1926年、エルンスト グロブ氏によってミュンヘンで創業されて以来、4世代にわたるファミリー企業としてグローバルに展開してきた歴史ある企業だ。2016年には3代目のクリスチャン・グロブ氏がオーナーとなり、システムや工作機械分野で絶えず成長を続けている。4代目にあたるフローリアン・グロブ氏も会社の発展に寄与し、順当に4代続けて事業を継承する方針を打ち出している。

従業員数は全世界で約9,600人。売上高約3,000億円の企業規模であり、ドイツ本社以外に、世界に6つ工場と15の営業サービス拠点がある。他にもブラジル、米国、中国、イタリアに電気モータの生産及び生産設備工場があり、最近ではインドのバンガロールに工場を設立、2024年に稼働している。

松元氏は、「ワールドワイドにそれぞれローカル・トゥ・ローカルの形で製品をご提供できます。お客様のなかには、〝ドイツ製が欲しい〟というご要望のある方もいらっしゃいますが、その場合、ドイツの工場から出荷することも可能であり、お客様がなにを求めているかに合わせて柔軟に対応しています。また、ブラジルのサンパウロ、アメリカのブラフトン、中国の大連で製造している製品ラインナップに関してはドイツとほぼ同じであり、現地現調化をかなり進めています。インドは、まだ開設したばかりですので、今はインド内向けにマシニングセンタを安定的につくれるようにすることと、メンテナンスの拠点として発展させることを主力にしています。」と話す。

GROBの製品は、ドイツ本社で開発・設計しており、それぞれの工場での違いがないよう仕組みをつくっているのも特長だ。現在、同社のホットな話題について尋ねると、「2007年に横形同時5軸のマシニングセンタを販売し始めたら、非常に好評で、様々なお客様にご愛用されており、現在では第2世代に更新したマシニングセンタとして活躍しています。他には、電気モータの組立設備の生産を始めており、電気モータ向けマシニングソリューション、組立ユニットおよびシステムは、自社開発した最新の技術を常に取り入れて、フレキシブル生産やデジタルネットワーク化といった最新の市場の要求に応えています。2019年には日本支社を設立して本年7年目を迎えましたが、日本のお客様にはマシニングセンタをはじめ、こうした自動化プラスアルファの組立機、測定器含めた設備ソリューションをご紹介しています。」と述べた。

E―モビリティ関連に貢献

同社では、ソフトの部分も内製化している。同社製のマシニングセンタだけでなく、例えばドイツ他社の機械やファナックのNCを搭載した日本製の機械も接続でき、Webのプラットフォームで状態を確認することが可能なソフトウエア、クラウドソリューションを提供している。

現在、同社が特に注目しているのは、トレンドでもあるE―モビリティ関連。モータやバッテリの組み立て設備を販売し、最近では燃料電池のセルスタック組立にも取り組んでいる。 「これらについては、E―モビリティの組立設備で自動化において、どういったことが自動車関連産業に対して量産に適用できるかと研究開発を重ねてきた結果です。」と松元氏。

最近は自動車業界に特化した〝システムマシニングセンタ〟の販売に注力しているという。松元氏は、「エンジンのシリンダブロックやギアボックスケース、足回り部品もそうですが、特に注力しているのは、メガ・ギガキャスティング用のマシニングセンタの販売です。近年、自動車のボディフレームを一体成形する動きが加速しています。この機械はギガキャストでの一体型ボディフレームだけでなく、バッテリケースなどにも使えますので、既に海外市場では両方のワーク加工用に多く受注いただいております。今後、電動化の観点からEVだけでなくプラグインハイブリッド車なども増加してくると見込まれていますので、バッテリ部品は大きなものが車内に搭載されるニーズを踏まえ、日本でもこういうものに対応できるマシニングセンタを中心に販売していきたい。」と意気込みを示した。

柔軟でありながらダイナミックな生産を実現! メガ&ギガキャスティング用Fシリーズ

特に松元氏が販売に注力しているのは、メガ&ギガキャスティング用Fシリーズ。バッテリからボディコンポーネントまでの要求が叶うよう特別に設計されたマシンだ。

このマシンの優位性は、作業エリアおける機台の急な傾斜と最適な軸構成によって〝途切れないチップ排除と最適な熱放散〟が実現すること。また、最適化され調整された軸駆動により、工具交換時間が短縮できるといったメリットも有している。また、従来のGROBのマシニングセンタと軸構成が共通であるため、Fシリーズマシニングセンターでも高速加工性と高い剛性を発揮し、バッテリケースのような大きなワークでも加工時間をより早くすることが可能だ。さらに2つスピンドルがついたマシニングセンタもあり、量産加工に非常に向いている。

松元氏は、Fシリーズについて、加工機単体だけではなく、自動化設備と一緒に提案したいと話した。「GROBではマシニングセンタ本体だけでなく、ガントリーやコンベア、ロボット用のステーションなども内製しています。自動化含めて垂直統合で提供できるのがGROBの強みです。ドイツでは、金型、航空宇宙、半導体部品製造の分野でも自動化が非常に進んでいますが、ドイツ流の自動化を推進し続ける所存です。」と力強い。

ドイツ流の自動化にある背景

〝ドイツ流の自動化〟をなぜ重要視しているのかを尋ねたところ、「人手不足についてドイツは既に深刻ですが、日本も数年後同じような状況になるのではと考えているからです。現在、ドイツの人件費は非常に高いです。私が2019年初めてドイツに行った時のケバブ1個の値段が、大体4、5ユーロだったのです。当時ユーロ、円が130円ぐらいでしたので、ちょっと高いなと思いつつ、ひとつ購入しました。昨年尋ねたときには、ケバブが8、9ユーロに値上がりしていて、かつ1ユーロ170円でしたので約2倍になっていました。もともと700円、800円ほどでも少々高いな、と感じていたのに、さらにその2倍の1,600円です。普通のレストランでこの値段だと、労働者は少しでも高い給料を求めて大手などに人が流出してしまいます。そうすると企業規模の小さい部品メーカーの中には、〝どうしても人が足りない〟という悩みを抱えてしまう。こうした社会的背景もあり、非熟練者でもモノをセットするだけで、あとはロボットなどを活用しながら自動化率を高めて生産していくのが現在、ドイツ流の製造現場であり、ドイツの自動化の進化は、人間をほぼ頼りにしないための背景があるのだと思います。人間はポカミスもありますし、パレットチェンジャをいざセットしてみたら段取りの工程が順番逆になってしまいうまくいってなかったというアクシデントもあります。機械だったら、プログラミングをしておけば間違いようがありません。」と自動化のメリットを話した。

〝ドイツ流の自動化〟をなぜ重要視しているのかを尋ねたところ、「人手不足についてドイツは既に深刻ですが、日本も数年後同じような状況になるのではと考えているからです。現在、ドイツの人件費は非常に高いです。私が2019年初めてドイツに行った時のケバブ1個の値段が、大体4、5ユーロだったのです。当時ユーロ、円が130円ぐらいでしたので、ちょっと高いなと思いつつ、ひとつ購入しました。昨年尋ねたときには、ケバブが8、9ユーロに値上がりしていて、かつ1ユーロ170円でしたので約2倍になっていました。もともと700円、800円ほどでも少々高いな、と感じていたのに、さらにその2倍の1,600円です。普通のレストランでこの値段だと、労働者は少しでも高い給料を求めて大手などに人が流出してしまいます。そうすると企業規模の小さい部品メーカーの中には、〝どうしても人が足りない〟という悩みを抱えてしまう。こうした社会的背景もあり、非熟練者でもモノをセットするだけで、あとはロボットなどを活用しながら自動化率を高めて生産していくのが現在、ドイツ流の製造現場であり、ドイツの自動化の進化は、人間をほぼ頼りにしないための背景があるのだと思います。人間はポカミスもありますし、パレットチェンジャをいざセットしてみたら段取りの工程が順番逆になってしまいうまくいってなかったというアクシデントもあります。機械だったら、プログラミングをしておけば間違いようがありません。」と自動化のメリットを話した。

また、地球環境保全の観点から同社では、エネルギー効率と再生可能な駆動システムをベースにしており、産業分野に合わせた適切なコンセプトを打ち出している。同社の5軸ユニバーサルマシニングセンタは、多様な素材からなるワークの切削加工において幅広い用途に対応している。GROBは顧客のプロジェクトに応じて柔軟に対応する姿勢で、顧客にとっても力強いパートナーとして存在感を強めている。