ニュース

タンガロイ 内径溝入れ加工用工具「AddInternalCut」、ヘッド交換式小径ドリル「AddMeisterDrill」をそれぞれ拡充!

タンガロイが、このほど4コーナ仕様インサートで最小加工径φ10.5 mmから対応可能な高精度内径溝入れ加工用工具「AddInternalCut(アド・インターナル・カット)」にTCIG12サイズシリーズを拡充したと同時に、従来のTCIG10サイズに溝幅3 mmを追加した。また、ヘッド交換式小径ドリル「AddMeisterDrill」(アド・マイスター・ドリル)の高精度加工用ヘッドDMC形に工具径φ4.0~φ4.9mmを新たに設定した。

内径溝入れ加工用工具「AddInternalCut」最大溝深さ3mmまで拡充

「AddInternalCut」は、ユニークな形状の4コーナ仕様インサートを採用し、最小加工径φ10.5 mmから対応可能な内径溝入れ加工用工具。従来、内径溝入れ加工用工具は、加工径の制約によりインサートを狭いスペースに配置する必要があり、そのため1コーナまたは2コーナ仕様インサートが主流だった。

最新の「AddInternalCut」の特長は、経済的で高精度な4コーナ仕様インサートを採用し、さらに工具剛性と良好な切りくず排出性を両立させた画期的なクランプシステムで、非常に安定した高精度内径溝入れ加工を実現すること。

今回は新たに最大溝深さ3mmが可能なTCIG12サイズインサートとホルダを拡充した。溝幅は1.5 mm~3 mmで、最小加工穴径はφ13 mm。

さらに、発売以降好評を頂いているTCIG10シリーズに溝幅3mmインサートを追加した。既存のホルダに取付け可能で、加工対応範囲がさらに拡大する。

「AddInternalCut」用TCIG形インサートは、どちらも研削級で精度が高く、切れ味の鋭いブレーカにより切削抵抗が低く抑えられている。この高精度インサートと高剛性クランプによって、不安定になりがちな内径溝加工においても、びびりを抑えた安定した加工が可能となる。

■主な形番と標準価格(税抜き価格)

・TCIG10-300-020:2,180円

・TCIG12-150-010:2,370円

・TCIG12-300-020:2,510円

・A16J-STCIR12-D130:35,300円

・E16M-STCIL12-D200:81,400円

計11アイテム

ヘッド交換式小径ドリル「AddMeisterDrill」高精度加工用ヘッドDMC形に工具径φ4.0~φ4.9mmを追加!

「AddMeisterDrill」は、φ4.0~φ4.9mmにおいて、超硬ソリッドドリルを超える性能と、刃先交換式の利便性を併せ持つヘッド交換式ドリル。ボディに施した特殊な形状のクーラント穴により吐出量が増加しており、切りくず排出性が向上、安定した加工が実現できる。

高精度加工用ヘッドDMC形は、独自のクイックセンタリング形状によって、喰付き性が向上しており、精度の高い安定した穴あけ加工を可能にする。材種には穴あけ加工用に最適化された最新PVDコーティング材種AH9130を採用。非常に優れた耐摩耗性で、特に炭素鋼、合金鋼の加工において、驚異的な寿命性能を発揮する。

同社の開発担当者は、「すでにφ5.0mm以上の『AddMeisterDrill』用DMCヘッドは発売していますが、今回はさらに小径用ということで、切れ刃形状、刃先仕様を見直し、刃立ちと喰付き性を向上させています。さらに、均一なコーティングを実現させるとともに、研削精度も向上させました。これにより小径穴あけ加工における安定加工・長寿命化をさせることが可能となりました。性能と利便性を併せ持つヘッド交換式ドリル『AddMeisterDrill』を、是非一度お試しください。」とコメントしている。

■主な形番と標準価格(税抜き価格)

・DMC040 AH9130:8,160円

・DMC049 AH9130:8,160円

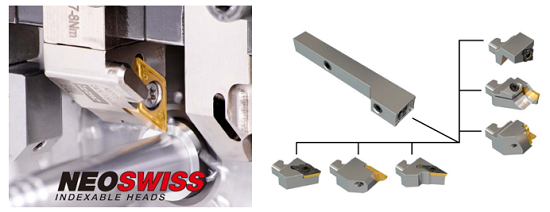

イスカルジャパン 自動盤用ヘッド交換式旋削工具「ネオスイス」を好評発売中!

イスカルジャパンが販売している自動盤用ヘッド交換式旋削工具「ネオスイス」が好評発売中である。

この製品は、機上で簡単にヘッド交換可能なクイックチェンジシステムを採用していることが特長。ヘッドのクランプはレバーロックの要領で引き込むタイプのため、ヘッド交換も簡単だ。

ホルダーとヘッドは4点で当たるように設計されており、クランプ剛性が高い。また、ダブテイル形状のヘッドZ方向位置決め部にて刃先位置が決まるため、ヘッド脱着時の繰り返し精度は良好である。

ヘッド部の幅は20mmであり、一体型ホルダ(ヘッド部の幅:12mm)と比べて大きいためZ方向に対する工具剛性が高く、高負荷加工においてビビりなく安定した加工が可能だ。

「ネオスイス」は、高い生産性とクイックチェンジを特長とした、自動盤の新たなスタンダードを実現する工具として現在注目されている。

■レパートリー

ヘッド:豊富なヘッドレパートリーを順次拡大中。詳細は同社営業まで。最新カタログにも掲載している。

↓カタログはこちら↓

https://www.iscar.co.jp/Catalogs/publication-2022/japan-10/2022NewProdu…

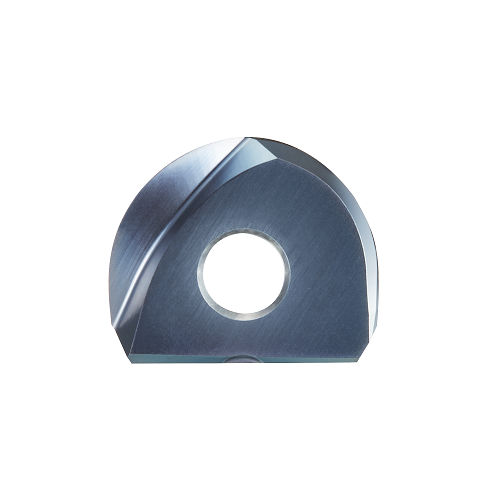

ダイジェット工業 ミラーボール高硬度材加工用インサート(TS形)サイズ拡張

ダイジェット工業が、このほど高い評価を博している高硬度刃先交換式ボールエンドミル「ミラーボール BNM/MBX形」高硬度材加工用インサート(TS形)のサイズを拡張して、長寿命実現可能なPVDコート「DH102」に統一し、ラインナップした。

この製品は高精度金型仕上げ加工を実現する刃先交換式ボールエンドミル。高硬度加工用インサート(TS形)の外径Φ6~Φ12インサートをサイズ拡張しラインナップ。好評の外径Φ16~Φ3 0インサートもPVDコート「DH102」に統一し、高硬度材の高速加工において高精度かつ長寿命な仕上げ加工を実現する。

高硬度焼き入鋼、ダクタイル鋳鉄、鋳鉄など、金型3次元形状の中仕上げ~仕上げ加工に威力を発揮する。

特長

(1)刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート。60HRCを超える高硬度材の中仕上げから仕上げ加工において安定した加工が可能。

(2)強ねじれ刃形により、食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、切削抵抗の低減を実現。加工時のびびりを抑制し仕上げ面精度を向上。

(3)ボールエンドミル中心切れ刃部の切りくずポケットの形状を改良し、切りくず排出性を向上。

(4)高硬度材・高速加工向けPVD 被膜「DH コート」と高硬度材用微粒子超硬合金の組み合わせによる材種「DH102」を採用。

●サイズ

・形番:BNM-TS(インサート材種 DH102)

・サイズ:R3(φ6)、R4(φ8)、R5(φ10)、R6φ(12)、R8(φ16)、R10(φ20)、R 12.5(φ 25)、R15(φ30)の計8形番

●標準価格

5,200円~9,170円(税抜き)

DMG森精機 CAMと同社の機械をつなぐソフトウェア「CELOS DYNAMICpost」を開発 ~加工現場のデジタルツインを実現~

DMG森精機は、このほどポストプロセッサ、切削加工シミュレーション、切削力最適化機能を1本で使用できるソフトウェア「CELOS DYNAMICpost(セロスダイナミックポスト)」の販売を開始した。

近年、製品の多様化により加工ワークの複雑化が進み、複雑形状部品をワンチャッキングで加工できる5軸・複合加工機の需要が増加していることを背景に、加工プログラムの生成にCAMソフトウェアを使用する顧客が増加している。CAMで生成したツールパスはポストプロセッサにより、使用する工作機械の制御装置に適合したNCプログラムに変換する必要がある。

工作機械やNC装置の詳細な仕様が十分に反映されていないポストプロセッサを実行すると、NCプログラムの多大な修正作業が発生し、また、修正を行わず、そのまま加工すると機械停止や主軸干渉につながる恐れがある。顧客からは、同社の工作機械に適合するポストプロセッサの準備や、高精度な切削加工シミュレーションを効率良く行いたいという要望が多くあった。

今回同社が開発した「CELOS DYNAMICpost」は、従来、個別に購入が必要であったポストプロセッサ、切削加工シミュレーション、切削力最適化機能の3つの機能を1つに統合したPCソフトウェア。CAMで作成したツールパスをポストプロセッサでNCプログラムに変換後、切削加工シミュレーション機能により加工形状の評価、干渉チェック、加工時間の予測を行い、切削力最適化機能で切削負荷を評価して、加工条件を最適化したNCプログラムを自動で生成する。切削加工シミュレーションには同社のデジタルツイン技術を用いることで、機械構造や軸の加減速、工具交換時間など、同社の工作機械が持つ機能を忠実に再現しており、実際の切削時間や切削力を正確にシミュレーションする。

工作機械メーカーであるDMG森精機が開発したこの製品は、同社製工作機械固有の機能を標準サポートしており、機械の性能を最大限に発揮させる信頼性の高いNCプログラムを生成できるため、NCプログラムの修正作業を低減し、プログラム作成から加工開始までの時間を大幅に短縮する。また、「CELOS DYNAMICpost」は、試加工をデジタルでシミュレーションすることにより、実機での試加工をゼロにできるため、消費エネルギーの削減にもつながり、持続可能な開発目標(SDGs)にも貢献する製品。

主な特長

(1)ポストプロセッサ、切削加工シミュレーション、切削力最適化機能を1本のソフトウェアで使用可能

・ 統一したユーザーインタフェースにより、シームレスなデータ連携と操作を実現

・ 保守サポートをDMG森精機がワンストップで対応

・ソフトウェア毎の動作確認が不要のため機械納入後すぐに使用可能

(2)工作機械の能力を最大限に発揮する加工を実現

・ 同社製の工作機械に適合したNCプログラムを生成する専用ポストプロセッサ

+専用機能(アプリケーションチューニングサイクル、クイックMコード)に標準対応

→ アプリケーションチューニングサイクル:荒加工時間を20 %短縮

→ クイックMコード:工具交換時間を20 %短縮

+オペレーターの入力作業を低減する自動入力に対応

(3)正確な生産計画と干渉を回避する安心安全な加工を実現

・NCプログラムの正確な切削加工シミュレーション

+正確なサイクルタイムを予測するタイムスタディ機能

+加工時の干渉を未然に防止する干渉チェック機能

+CAMで作成したプログラムだけでなく、MAPPS対話機能のシミュレーションにも対応

+ CADで設計した3Dモデルとシミュレーション切削形状との比較機能

(4)荒加工の切削時間20 %削減*3と工具破損を抑止

・加工条件を最適に制御する切削力最適化機能

+切削力の制御で加工時間を短縮

+工具への高負荷を抑制し、工具破損を抑止

+切削力のシミュレーション結果をグラフで確認可能

オーエスジー 価格改定を実施

オーエスジーが、コロナ禍によるサプライチェーンの混乱をはじめ、昨今の原材料費の高騰や電気、燃料、副資材や物流費の上昇を背景に、今後の製品品質の安定供給とサービスの維持・向上のため、下記の通り、価格改定を実施する。

■対象製品

・タップ(ハイス・SKS・超硬:7~10%

・ハイスタップセット品 :7~20%

・ハイスドリル:7~10%

・ねじ切り工具 :10%

・インデキサブル工具 :10%

・圧造工具:10%

■実施時期

2022年8月22日受注分より。

(上記対象の特殊品、修正品は都度見積もり)。

タンガロイ 価格改定を実施

タンガロイが、以下の対象製品について価格改定を実施する。

■対象製品(切削工具)

・刃先交換インサート:+8%(ドリルマイスタ、タングマイスタヘッド含む)

・刃先交換式ホルダ、カッタ、ドリル:+8%

・丸物工具(エンドミル、ドリル):+8%

・ツーリング機器、部品:+8%

・その他切削工具:8%

*上記改定率は目安であり、一部の商品、特殊品については改定率が異なることがある。

■実施時期

2022年10月1日(土)受注分より。

2022年5月分工作機械受注総額は1,533.3億円 日工会

日本工作機械工業会がこのほどまとめた2022年5月分の受注実績は以下の通り。

2022年5月分工作機械受注総額は、1,533.3億円(前月比△1.1% 前年同月比+23.7%)となった。受注総額は、3カ月連続の1,500円超で単月として過去11番目、5月では初の1,500億円超。1,000億円超は16カ月連続。

内需は494.8億円(前月比△7.0% 前年同月比+48.9%)で、GWの営業日減の影響もあり、3カ月ぶりの500億円割れも半導体関連等を中心に堅調持続。

外需は1,038.5億円(前月比+2.0% 前年同月比+14.5%)で、3カ月連続の1,000億円超で、単月としては過去4番目。5月としても初の1,000億円超。北米が過去最高を記録するなど高水準の受注が継続。

5月の受注はこれまでの傾向が続き、内外需とも好調を維持。部品不足や地政学リスク、中国のロックダウン等のリスク要因は顕在化していないものの、今後の動向を注視。

5月分内需

494.8億円(前月比△7.0% 前年同月比+48.9%)。

・3カ月連続の500億円割れ。前月比2カ月連続減少。前年同月比15カ月連続増加。

・前月比2カ月連続減少。前年同月比15カ月連続増加。

・営業日減により前月比減少も、国内需要は半導体を中心に堅調持続。

(出所:日本工作機械工業会)

5月分外需

1,038.5億円(前月比+2.0% 前年同月比+14.5%)

・3カ月連続の1,000億円超。単月では過去4番目、5月としては初の1,000億円超。

・前月比2カ月ぶり増加。前年同月比19カ月連続増加。

・主要3極全てで高水準の受注が継続しており、北米は過去最高額を記録。

(出所:日本工作機械工業会)

2022年5月分 機械工具生産額まとまる 日本機械工具工業会

日本機械工具工業会がこのほどまとめた2022年5月分の機械工具生産額は次のとおり。〈( )内は対前年比〉。

■生産額

切削工具 353.3億円(110%)、耐摩耗工具 30.8億円(101%)、総合計 391.5億円(108%)。

■ドリル生産額

特殊鋼工具 14.3億円(112%)、超硬工具 41億円(130%)、ダイヤ・CBN 0.8億円(100%)、総合計 56.1億円(124%)。

■エンドミル生産額

特殊鋼工具 4.3億円(118%)、超硬工具 36.8億円(110%)、ダイヤ・CBN 1億円(71%)、総合計 42億円(110%)。

■カッタ生産額

特殊鋼工具 0.6億円(88%)、超硬工具 5.3億円(113%)、ダイヤ・CBN 0.4億円(95%)、総合計 6.3億円(109%)。

■ギヤカッタ生産額

総合計 6.8億円(103%)。

■ブローチ生産額

総合計 7.3億円(99%)。

■ねじ加工工具生産額

特殊鋼工具 29.3億円(108%)、超硬工具 3.3億円(115%)、総合計 32.5億円(108%)。

■バイト生産額

特殊鋼工具 0.3億円(114%)、超硬工具 9.2億円(127%)、総合計 9.5億円(126%)。

■リーマ生産額

特殊鋼工具 2.4億円(205%)、超硬工具 1.6億円(61%)、総合計 4億円(105%)。

■鋸刃カッタ生産額

特殊鋼工具 1.3億円(107%)、超硬工具 1億円(158%)、総合計 2.2億円(124%)。

■インサート生産額

超硬工具 136.3億円(104%)、ダイヤ・CBN 20.7億円(109%)、総合計 156.9億円(104%)。

■ボディ関係生産額

総合計 15.9億円(118%)。

■超硬合金生産額

切削用 139.9億円(102%)、耐摩耐触用 15.4億円(102%)、総合計 157.6億円(102%)。

日本建設機械工業会 2022年5月度 建設機械出荷金額統計まとまる

日本建設機械工業会がこのほどまとめた5月の建設機械出荷金額は、内需が1.5%増加の665億円、外需は17.5%増加の1,640億円となった。その結果、内需は7カ月連続の増加、外需は19カ月連続の増加となった。総合計では12.4%増加の2,305億円となり、19カ月連続の増加となった。

内需について機種別に見ると、ミニショベル11.8%増加の63億円、建設用クレーン24.7%増加の117億円、基礎機械33.8%増加の27億円、油圧ブレーカ・圧砕機12.2%増加の16億円、その他建設機械6.8%増加の49億円の5機種と補給部品5.5%増加の103億円が増加し、内需全体では1.5%の増加となった。

外需について機種別に見ると、トラクタ24.6%増加の186億円、油圧ショベル6.5%増加の638億円、ミニショベル8.3%増加の238億円、建設用クレーン7.1%増加の65億円、道路機械39.4%増加の27億円、コンクリート機械143.6%増加の1億円、基礎機械46.7%増加の4億円、油圧ブレーカ・圧砕機23.4%増加の9億円、その他建設機械25.4%増加の233億円の全9機種と補給部品58.7%増加の240億円が増加した。地域別に見ると、北米が17カ月連続で増加、アジアが15カ月連続で増加するなど全9地域中6地域で増加し、外需全体では17.5%の増加となった。(増減は前年同月比)

ナガセインテグレックス 画期的なイグタープデザインのマシン「SGX-126B(S)L2D-Neo3」を発表

ナガセインテグレックス(社長:長瀬幸泰氏、本社:岐阜県関市武芸川町跡部1333-1)がこのほど中型金型プレートや精密部品の加工に最適な新世代高精度門型平面研削盤「SGX-126B(S)L2D-Neo3」を開発し、7月1日より販売を開始すると発表した。このマシンは、同社独自の「IGTARP DESIGN(イグタープデザイン)」を採用し、高い機械精度や加工点剛性を達成しつつ最適な軽量化と大幅な小型・省スペース化を実現している。

「常識はその時点で、様々な制約条件について多くの人が妥当だろうと認める意思決定の結果や習慣だが、決してそれは真理ではないと考えている」と長瀬社長は話す。

開発の背景 ~IGTARPデザインとは~

「NAGASEのユーザーは、当たり前になっている高精度研削性能はそのままに、さらなる生産性向上を図りたいというニーズが高まっています。」と長瀬社長。大型ワークには、門形構造の〝SGDシリーズ〟で対応していたが、中型ワークに関してはシングルコラム型が主流になっていたという。

長瀬社長は、「研究室で開発したものを実業の世界で有効に活用するには複数の制約条件を取り除くことが必要。制約条件を取り除く技術を弊社は開発し、原理原則に基づく理屈にあった加工方法と加工機を提案していますが、今回は新たな設計手法のIGTARPデザインにより高精度研削の高能率化を実現する加工点剛性の飛躍的な向上と省スペース化を実現する門形構造の研削盤開発に成功しました。」と話す。また、今回はこれに併せて作業性の向上と、導入コスト改善も実現している。

同社のいう〝IGTARPデザイン〟とは、それぞれの頭文字からとった造語である。

Innovative inspiration(革新的な発想)

Gravity center optimization(重心最適化)

Topology optimization(トポロジー最適化)

Advanced analytical method(高度な解析手法)

Robust optimization(ロバスト最適化)

Productivity optimization(生産性最適化)

長瀬社長は、「約10年前から設計時における制約条件を取り除くため、一から理想的な基本構造の高次元な構築に取り組んでおり、ここ数年でどんどん現実のものにしていった。」と話す。この流れにより、現在、大胆かつ理想的な基本構造を発案するに至っている。

「IGTARPデザインは新たな工作機械の潮流になると確信しています。」(長瀬社長)

新機種「SGX-126」 大胆かつ理想的な基本構造はこうして生まれた

「SGX-126」の設計開発を担当した新藤良太常務(技術部部長)は、「魂を込めて開発した機械です。」と力を込める。同社が構造最適化第1弾として市場投入したのは、2018年に発表した超精密成形平面研削盤「SGi-520α」、第2弾に超精密平面研削盤「SGDシリーズ」だった。この機械は昨年、「第41回 精密工学会技術賞」を受賞しており、昨年の前期売り上げ約27%を占めた人気機種でもある。

「サクラダファミリア、エッフェル塔、東京タワー、錦帯橋といえば、美しく素晴らしい構造をしていますが、力学的にみても少ない素材で強くつくられています。従来の工作機械はつくりやすさを重視し四角いブロックを組み合わせた構造が多いのです。」と新藤常務。そこで同社は、技術が生んだ素晴らしい建造物をヒントに、強くて美しい工作機械の構造を考案した。機種名である「SGX-126」の由来は、SG=Surface Grinder(平面研削盤)、X=クロスオーバーで、〝異なる要素がお互いの境界線を越えて混じり合う〟ことを意味している。126は、チャックサイズで1200mm×600mmを指している。

「SGX-126」の基本形状は、無駄のない美しい構造が特長だ。加工範囲が1200×600mmの中型サイズの高精度平面研削加工を「圧倒的な生産性とコストパフォーマンスで実現できる」という。①高精度でありながら超高能率、②門形構造でありながら超コンパクト、③高付加価値でありながらお求めやすい価格、という3拍子揃ったマシンとなった。

これらの優位性の鍵を握るのは、〝最適化を駆使した3点支持構造〟だ。「作業位置を低くするためにベッドの厚みを抑えつつ、3点支持構造で高剛性化するという難題にチャレンジしました。」という新藤常務。トポロジー最適化や形状最適化を駆使し、構造解析を100回以上実施することで理想的な3点支持構造を実現している。

このように軽くて強い基本構造を徹底追求した結果、加工点での静剛性は従来機比2倍、動剛性(固有値)は従来機比1.25倍、クラス最高レベルの剛性を実現したのだ。

新世代高精度門形平面研削盤「SGX-126B(S)L2D-Neo3」の特長

左右テーブル案内には匠の手で丹念に仕上げられた同社独自の摺動面設計による高精度動圧すべり構造を採用。駆動方式は独自の高耐久性サーボシリンダを採用、他のすべり摺動面の機械にはない真直精度を実現している。

砥石軸には15kW高出力モータを採用し、最大φ510×75mm幅の砥石まで装着でき圧倒的な能率加工を実現する。標準はベアリング軸受け、オプションにより油静圧軸受けを搭載可能だ。

省スペースにも徹底的にこだわりをみせ、設置面寸法は4.5×2.2m(標準仕様時)と同一加工面積に対して業界最小の設置スペースを達成している。従来のシングルコラム機と比較し、設置面積を5割削減、門下を通過可能な最大ワーク高さは600mm。最大ワーク通過幅は800mmと余裕のある設計になっている。床面からチャック上面までの高さは850mm(チャック厚み100mmの場合)で作業者の寄り付きも良く、足場なしでワークセット作業を行える。

クーラントタンクには独自の強磁式マグネットセパレータを採用、重研削加工に対応した仕様となっている。作動油タンクのポンプモータは駆動状況に合わせて最適化制御を行い、省エネを実現する。

制御にも注目したい。平面・溝加工に特化したタッチパネル式簡易型制御システム「Neo3」を採用、平面・溝の自動検索、自動ドレスを画期的な使い勝手で設定可能だ。半手動研削使いも可能な画期的なシステムである。オプションでワーク高さの自動計測、自動追い込み研削が可能な「SMART 1D PROBING」、任意の形状を自在に加工できる「スマートサーフアップ®」の搭載も可能。

制御にも注目したい。平面・溝加工に特化したタッチパネル式簡易型制御システム「Neo3」を採用、平面・溝の自動検索、自動ドレスを画期的な使い勝手で設定可能だ。半手動研削使いも可能な画期的なシステムである。オプションでワーク高さの自動計測、自動追い込み研削が可能な「SMART 1D PROBING」、任意の形状を自在に加工できる「スマートサーフアップ®」の搭載も可能。

■仕様

なお、このマシンは、本年11月8日(火)~13日(日)まで東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2022」への出展を予定している。