ニュース

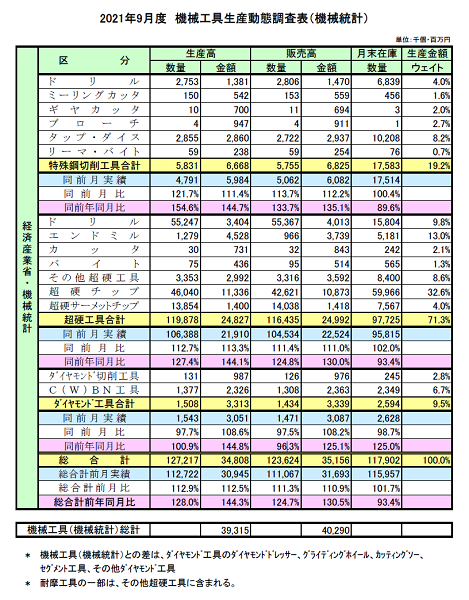

2021年10月分 機械工具生産額まとまる 日本機械工具工業会

日本機械工具工業会がこのほどまとめた2021年10月分の機械工具生産額は次のとおり。〈( )内は対前年比〉。

■生産額

切削工具 364億円(133%)、耐摩耗工具 32億円(120%)、総合計 403億円(132%)。

■ドリル生産額

特殊鋼工具 14億円(146%)、超硬工具 37億円(136%)、ダイヤ・CBN 1億円(94%)、総合計 52億円(138%)。

■エンドミル生産額

特殊鋼工具 4億円(126%)、超硬工具 39億円(134%)、ダイヤ・CBN 1.4億円(99%)、総合計 44億円(132%)。

■カッタ生産額

特殊鋼工具 0.6億円(74%)、超硬工具 5億円(137%)、ダイヤ・CBN 0.7億円(120%)、総合計 6億円(125%)。

■ギヤカッタ生産額

総合計 7億円(125%)。

■ブローチ生産額

総合計 8億円(128%)。

■ねじ加工工具生産額

特殊鋼工具 32億円(154%)、超硬工具 3億円(161%)、総合計 36億円(154%)。

■バイト生産額

特殊鋼工具 0.3億円(132%)、超硬工具 9.4億円(139%)、総合計 9.7億円(139%)。

■リーマ生産額

特殊鋼工具 1.3億円(129%)、超硬工具 3億円(115%)、総合計 4億円(119%)。

■鋸刃カッタ生産額

特殊鋼工具 1億円(113%)、超硬工具 0.7億円(122%)、総合計 1.9億円(116%)。

■インサート生産額

超硬工具 147億円(134%)、ダイヤ・CBN 19億円(117%)、総合計 166億円(132%)。

■ボディ関係生産額

総合計 16億円(131%)。

■超硬合金生産額

切削用 151億円(109%)、耐摩耐食用 15億円(126%)、総合計 169億円(111%)。

日本機械工具工業会が令和3年度「秋季総会」で「日本機械工具工業会賞」を発表

日本機械工具工業会(会長=田中徹也 三菱マテリアル常務)が、10月21日、オンラインで令和3年度「秋季総会」並びに「日本機械工具工業会賞」を発表した。なお、今回の日本機械工具工業会賞はオンラインのため、発表のみとなった。受賞者は次のとおり。

業界功労賞

■八馬敦雄氏(酒井精工株式会社 会長)

〈工業会経歴〉

昭和42年5月~令和9月

日本工具工業会 ねじ切り工具専門委員会委員を継続中

平成元年6月~平成15年6月

日本工具工業会 理事

〈企業経歴〉

昭和39年6月 酒井精工(株)入社

平成元年6月 同社代表取締役社長

平成24年6月 同社代表取締役会長

平成26年6月 同社会長(現任)

【功績の概要】

昭和42年5月、日本工具工業会ねじ切り工具専門委員会委員に選任された。以来、現在に至るまでねじ切り工具専門委員会のメンバーとして殆どの委員会に出席され、ねじ切り工具専門委員会メンバーの模範となる大きな存在である。会社においてはタップの発明・考案により数々の特許・実用新案を取得し、独自の製品で国内だけでなく海外にも販路を拡大された。(昭和63年12月発明功績賞受賞〈大阪府〉)。また、会員代表として平成元年に理事として就任され、現在にまで工業会に長きにわたり貴重な意見を発信されている。平成18年には、永年の会社および工業会の発展への貢献により黄綬褒章を受章された。今回の『業界功労賞』受賞後も、専門委員会を支援していただき、会社の繁栄と工業会の発展にますますご尽力を頂きたい。

■田中啓一氏(日立ツール株式会社 現 株式会社MOLDINO 元代表取締役社長)

〈工業会経歴〉

平成22年6月~平成23年6月 超硬工具協会 副理事長

平成23年6月~平成25年6月 超硬工具協会 理事長

平成25年6月~平成27年6月 超硬工具協会 理事

〈企業経歴〉

昭和47年日立金属(株)入社

平成21年4月 同社執行役常務、営業センター長

平成22年6月 日立ツール(株)代表取締役社長

平成27年3月社長退任、同社退職

【功績の概要】

平成22年6月、旧、超硬工具協会副理事長に主任、翌年理事長に就任された。副理事長時代からリーマンショック後の国内市場の縮小、高齢化問題、世界と比較した教育レベルの低下、国内産業の空洞化等問題を提起された。理事長時代は(1)主要原料であるタングステン、コバルト等価格および需給動向の早期情報入手、(2)超硬工具スクラップのリサイクル促進、(3)世界切削工具会議(WCTC)2013日本開催に向けた準備に注力された。また、協会始まって以来の大きな懸案となった『コバルトの特定化学物質指定』にカンしては、環境委員会メンバーとともに関係諸官庁と度重なる交渉に参加され、紆余曲折はありながらも、最終的には超硬工具ユーザーは規制の対象外という協会の要望がほぼとおる結果に至った。一方、日本工具工業会と共催による世界切削工具会議(WCTC)京都会合2013では、両団体で日本切削工具協会(JCTA)を設立、理事長に就任、アジア圏で初開催となった世界会合を成功裏に導くなど協会活動の振興発展に尽力された。

技術功績大賞

●新世代コーティング「ABsotech®」の開発

住友電工ハードメタル(株)

奥野 晋、小林史佳、中山裕博

[新規性]

SVD法を用い、ナノメートルオーダーでの組織制御を行うことで、従来技術では実現することが不可能であった平均含有比率80%以上という非常に高いAl含有量のAlTiNを、高硬度のfcc構造を100%維持したままコーティングする技術を世界で初めて確立した。同技術を切削工具へ適用することで、従来のCVD材種の耐摩性と従来PVD材種の耐欠損性を兼備する、高いAl含有純立方晶ナノ積層CVD-AlTiNコーティングの量産を塩津源した。

技術功績賞

●非鉄用底刃付きスレッドミルの開発

オーエスジー(株)

依田智紀

[新規性]

①スレッドミルは側面切削のため、めねじ口元と奥で径差が大きくなる問題点があった。側面からの応力の影響が出にくいよう、スラスト荷重が強くなるような底刃形状に工夫した(イメージとしては突っ張り棒とおなじ)ことに新規性がある。②高能率を狙いスクイを強くし、刃数を増やすと、切りくずがつまるという問題点があった。底刃をネガにして切りくずを細かくし、2溝にすることで切りくず排出性を向上させる工夫をした。

●高剛性突切り工具「TungFeed-Blade」の開発

(株)タンガロイ

宮澤駿輔、谷口雅弥

[新規性]

本製品はツールブロックがブレードと主分力方向で当接する機構を有し、ブレードのたわみを抑制する高剛性な構造である点に新規性がある。工具高さを従来比最大2倍に向上させたブレードは、3ポケット仕様で経済性にも優れる。ツールブロックは、旋盤タレットと広い接触面積で拘束され、高能率加工にも耐えうる。ツールブロックに再度スラストピンを設置することにより、ブレードの位置決め精度の向上と同時に操作性も向上させた。

●鋼旋削加工用CVD罪種「MC6115」の開発

三菱マテリアル(株)

佐藤賢一、真田智啓、佐藤敏博

[新規性]

切削工具用の硬質皮膜としてAl2O3が使われていたが、結晶配向において同社従来品の10倍以上の値を示す新しいAl2O3結晶配向制御技術の適用により高速切削加工で優れた耐摩耗性を発揮することができる。さらに積層被膜の層間付着強度を向上させる新結合層と被膜内の引張応力の緩和技術の適用により切削時の高い刃先安定性を実現した。

技術奨励賞

●ハード加工用スカイビングカッタの開発

(株)不二越

山﨑 格、佐藤嗣紀、西野達也

[新規性]

熱処理後の高硬度歯車の仕上げ加工において、超硬スカイビングカッタを採用するが、工具の欠け、摩耗により短寿命という問題点があった。これに対し、ハードスカイビング加工に特化した、形状、コーティング、材料を採用することによって、安定した工具寿命を達成することを実現したことに新規性がある。

●両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX」の開発

三菱マテリアル(株)

神原正史

[新規性]

インサート式ミーリング工具はワークと刃先の干渉を防ぐため、切れ刃を工具外側に傾ける(2番逃げ)必要性があるが、両面インサート式の場合、分厚いため大きく傾ける必要がある。結果、切れ刃は工具外側に向き、切りくずもその方向へ生成・排出されやすい。特に壁面加工ではワーク壁面方向に切りくずが排出されることになるため、ホルダとワークとの間に噛み込み、インサート欠損やワーク壁面に傷がつくなどの課題がある。これら課題に対し、インサートブレーカで切りくずを工具内向き方向へ強制的に折り曲げ、噛み込みを防ぐ既存技術は存在するが、切削的鋼は高くなり安く汎用的に使用することは困難であった。そこで同社は、独自の切れ刃凸形状とねじれすくい面形状を開発し、切りくずを強制的に折り曲げずに工具内側方向へ低抵抗かつスムーズに生成・排出し、噛み込みを抑制する新技術を確立した。

●立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミルの開発

(株)MOLDINO

田牧賢史朗、一木順二、田中寛明

[新規性]

①従来ロング刃長エンドミルでの立壁仕上げ加工は、刃長が長いため同時接触刃が増え、切削抵抗とその変動が大きく、壁面の倒れを抑制することは困難であった。そのため、高精度に加工するためには再加工を繰り返さなければならず、目標制度を確保するための修正工数増加に課題があった。そこで同時接触刃を考慮した外周刃設計(外周ねじれ角38°、刃数8枚刃、ap0.5D、刃長1D)を採用することで、切削抵抗の変動を最小化し、ロング刃長エンドミルに対して加工能率を損なわずに、再加工なしで高精度な立壁仕上げ加工を実現できるところに新規性がある。②さらにコーナR刃の羽付け方法を工夫することで、底刃とコーナR刃のつなぎ目をシームレス化し、従来底面仕上げ加工時に課題であった不均一なカッターマークや白濁化を抑制することができ、高品位な底面仕上げ加工も可能となる。

●超硬合金高能率加工用エンドミルの開発

ユニオンツール(株)

齋藤拓信、渡邉昌英

[新規性]

超硬合金加工用エンドミルとして同社従来品の「UDC-Fシリーズ」があるが、工具寿命と加工能率には改善の余地があった。被削材が超硬合金であることから加工能率の向上は困難と思われていたが、今回の開発品である「UDC-Fシリーズ」では高能率加工に耐えうる新しい刃先処理と、耐摩耗性を強化した改良型ダイヤモンド被膜を採用することで工具寿命と加工能率を両立して向上させたことに新規性がある。

2021年度日本機械工具工業会環境賞

■環境大賞

京セラ(株)

新型コロナウィルス感染の拡大によって世界経済が大きく低迷する中、環境マネジメントシステムに基づく高レベルの組織的な仕組みが構築されており、地球温暖化防止、廃棄物削減等、環境活動に積極的に取組まれ、改善の推進力も高いと判断出来る。これらの環境活動は、他社の規範となり、2021年度環境大賞にふさわしいと判断した。

■環境賞

MMCリョウテック(株)

これまでの環境を考慮した継続的な活動やそれを維持する仕組みづくりなどの結果が反映され、高評価であった。特に地球温暖化防止に対する評価が高く、他社の模範となり賞賛に値すると判断した。

■環境特別賞

(株)東陽、日本特殊陶業(株)、ユニオンツール(株)

総合評価では環境大賞、環境賞の2社に及ばないものの継続して環境調査指標が向上しており、賞賛に値すると判断した。二酸化炭素排出量が生産高原単位で2018年度以降3年連続大きく減少している、総廃棄物量が5年連続減少している、埋め立て処分量が極めて少なく、再資源化率もほぼ100%を継続しているなど、これらは他社の模範になるものであると判断した。

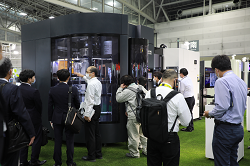

【工作機械編】「メカトロテックジャパン2021」でみた各社の動向

去る10 月20 日(水)から10 月23日(土)までの4日間、ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場)で「メカトロテックジャパン2021(通称MECT) 」(主催=ニュースダイジェスト社)が開催された。業界としては、久しぶりの大型リアル展示会ともあって、大いに賑わいをみせた。工作機械は自動化・省力化による工程短縮による高能率化に貢献するものや環境に配慮したマシンも目立った。また、今回は来場者に訴求するための手法も従来とはひと味違う独自性も見られ、新たな〝 見(魅)せ方〟を見ることができた。

前編は「工作機械編」、後編は「切削工具・周辺機器編」の2回に分けて掲載する。

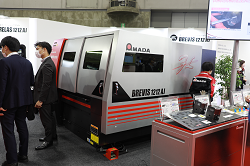

アマダグループでは、アマダマシナリーからが業界初の独自の撮影技術を活用したデジタルプロジェクターを搭載したデジタルプロファイル研削盤「DPG-150」が展示され、EVや通信業界における部品の小型化に加え、要求精度の高度化も加速していることから注目を浴びていた。また、アマダからは、板金切断用オールラウンドファイバーレーザマシン「BREVIS(ブレビス)-1212AJ」が展示された。このNC装置には、スマートフォン感覚で簡単に操作できる「AMNC 3i」を搭載し、ラクラク操作がウリだ。注目したいのは、ファイバーレーザマシンでありながら、コンパクト設計だったこと。〝1工場に1台、道具のように使えるマシン〟の登場に来場者は足を止めていた。

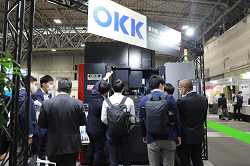

重切削&高剛性のイメージで来場者を魅了するOKKには人だかりができていた。今回、新機種「VM53RⅡ」が展示されていた。これは同社の看板機種であるVMシリーズのモデルチェンジ。機械構成要素として生産が可能となるよう設計レベルの見直しを進め、リードタイムを従来比約2/3に短縮している。特に強化したのは、日常点検機器を背面のメンテナンスパネルに集中配置したことで、保守作業をラクにして作業効率のアップを図ったこと。嬉しいことに正面扉上部の開口を拡張したことで、旧モデルでは天井部にあった扉開閉のレールもなくして、クレーンのワーク積み下ろしもスムーズにできるようになっていた。さらに進化を遂げたVMシリーズに要注目!

重切削&高剛性のイメージで来場者を魅了するOKKには人だかりができていた。今回、新機種「VM53RⅡ」が展示されていた。これは同社の看板機種であるVMシリーズのモデルチェンジ。機械構成要素として生産が可能となるよう設計レベルの見直しを進め、リードタイムを従来比約2/3に短縮している。特に強化したのは、日常点検機器を背面のメンテナンスパネルに集中配置したことで、保守作業をラクにして作業効率のアップを図ったこと。嬉しいことに正面扉上部の開口を拡張したことで、旧モデルでは天井部にあった扉開閉のレールもなくして、クレーンのワーク積み下ろしもスムーズにできるようになっていた。さらに進化を遂げたVMシリーズに要注目!

岡本工作機械製作所は、汎用ハンドル作業とNC操作の両立をコンセプトにした一石二鳥のマシン、「HPG500NC(R/L)ハイスピードストローク仕様」が展示されていた。非常にコンパクトな設計に目を奪われる。このマシンは金型パンチのカキアゲ研削などに必要となるテーブル左右高速反転仕様になっており、反転速度&反転精度が向上した仕様だ。直感的に寸法測定が行える机上測定装置「Quick Touch」を新たにオプション化していたことも要注目! 専用プログラムは不要で、直感的にチャック上の被削材に計測器を当てるだけで画面上に数値が反映される仕組みだ。実際に触ってみると「すぐに使いやすさが分かります!」と担当者も自信満々。また、昨今の時流から、〝エコな研削盤〟を前面に押し出している。油圧レスにより、サステナブルな生産をサポートしてくれる。

岡本工作機械製作所は、汎用ハンドル作業とNC操作の両立をコンセプトにした一石二鳥のマシン、「HPG500NC(R/L)ハイスピードストローク仕様」が展示されていた。非常にコンパクトな設計に目を奪われる。このマシンは金型パンチのカキアゲ研削などに必要となるテーブル左右高速反転仕様になっており、反転速度&反転精度が向上した仕様だ。直感的に寸法測定が行える机上測定装置「Quick Touch」を新たにオプション化していたことも要注目! 専用プログラムは不要で、直感的にチャック上の被削材に計測器を当てるだけで画面上に数値が反映される仕組みだ。実際に触ってみると「すぐに使いやすさが分かります!」と担当者も自信満々。また、昨今の時流から、〝エコな研削盤〟を前面に押し出している。油圧レスにより、サステナブルな生産をサポートしてくれる。

〝究極の操作性〟を前面に押し出した黒田精工は、「GS-45V」を展示。高い汎用性を備えつつも、全自動の加工も可能な研削盤だ。省エネ・省スペースをうたっているだけあって、非常にコンパクトな設計となっている。注目したいのは、〝単独常温潤滑給油〟により、長期間良い状態で使用できること。嬉しい仕組みに設備導入後の負担と環境負荷を同時に軽減する技術が搭載されていた。なんと消費電力が約60%もダウンするという。具体的には左右送りにACサーボモータを採用し、自社製の精密ボールねじダイレクトドライブ聞こうにより左右位置決め精度が向上している。また、温度影響も、油圧レス機構のため、機械本体の温度変化を大幅に抑制してくれる。

〝究極の操作性〟を前面に押し出した黒田精工は、「GS-45V」を展示。高い汎用性を備えつつも、全自動の加工も可能な研削盤だ。省エネ・省スペースをうたっているだけあって、非常にコンパクトな設計となっている。注目したいのは、〝単独常温潤滑給油〟により、長期間良い状態で使用できること。嬉しい仕組みに設備導入後の負担と環境負荷を同時に軽減する技術が搭載されていた。なんと消費電力が約60%もダウンするという。具体的には左右送りにACサーボモータを採用し、自社製の精密ボールねじダイレクトドライブ聞こうにより左右位置決め精度が向上している。また、温度影響も、油圧レス機構のため、機械本体の温度変化を大幅に抑制してくれる。

これは便利! という技術をみせてくれた芝浦機械。今回注目したのは、高速・高精度に磨きをかけたUVMシリーズの上位機種である「UVM-450D(H)」。今回は「お客様にラクをしてもらおう!」という加工ノウハウを提案していた。工具は設計値に対してズレていることもあり同じ製品の工具で加工していても結果が変わるという課題があった。そこで同社ではこれら顧客の悩みを払拭すべく、自社製の工具形状測定器「フォーム・アイ」搭載している。これは、スピンドル回転に同期した画像取り込みと独自の検出アルゴリズムで工具輪郭形状を高精度に検出。工程、工数を増加させず高精度加工を実現する誤差補正技術が盛り込まれている。工具形状測定結果によりNCデータの座標数値を加工機コントローラ側で補正しながら加工する仕組みだ。

これは便利! という技術をみせてくれた芝浦機械。今回注目したのは、高速・高精度に磨きをかけたUVMシリーズの上位機種である「UVM-450D(H)」。今回は「お客様にラクをしてもらおう!」という加工ノウハウを提案していた。工具は設計値に対してズレていることもあり同じ製品の工具で加工していても結果が変わるという課題があった。そこで同社ではこれら顧客の悩みを払拭すべく、自社製の工具形状測定器「フォーム・アイ」搭載している。これは、スピンドル回転に同期した画像取り込みと独自の検出アルゴリズムで工具輪郭形状を高精度に検出。工程、工数を増加させず高精度加工を実現する誤差補正技術が盛り込まれている。工具形状測定結果によりNCデータの座標数値を加工機コントローラ側で補正しながら加工する仕組みだ。

ジェイテクトのブースでは、立形マシニングセンタ「FV7000Z」に来場者が興味を示していた。〝5軸で驚きの加工領域〟というだけあって、最大加工物寸法、φ650mm×45mm、振り(A軸中心に対する振り)がφ900mmというダイナミックでありながら、コンパクト設計。熱変位も50%低減しているというが、この仕組みは、熱源対策及び熱容量を均等化した低熱変位設計のなせるわざ。長時間の自動化運転でも加工精度が安定し、さらに温度センサー測定と独自の解析ロジックにより熱変位を補正するという、徹底した熱対策が施されていた。

ジェイテクトのブースでは、立形マシニングセンタ「FV7000Z」に来場者が興味を示していた。〝5軸で驚きの加工領域〟というだけあって、最大加工物寸法、φ650mm×45mm、振り(A軸中心に対する振り)がφ900mmというダイナミックでありながら、コンパクト設計。熱変位も50%低減しているというが、この仕組みは、熱源対策及び熱容量を均等化した低熱変位設計のなせるわざ。長時間の自動化運転でも加工精度が安定し、さらに温度センサー測定と独自の解析ロジックにより熱変位を補正するという、徹底した熱対策が施されていた。

今回は来場者も驚きを隠せなかったDMG森精機のブース。なんと工作機械が1台も展示していないではないか! 加工ワークの搬送や着脱など工場内の物流搬送を自動化し、工場全体のデジタル化を実現するために自社開発された自動走行ロボットシステム「AH-AGV 5」が展示されているのみ。広々としたブースには産業別に加工サンプルが展示され、デジタルを活用したプレゼン内容とともに、加工における悩みの解決法をひとつの物語を読むような流れをとりながら訴求するという斬新な手法で、来場者のマシンへの興味を刺激する展示内容となっていた。本気で設備の導入を考えている来場者はゆっくり同社のマシンを見学しに行くのだろう。デジタルの活用で新たな展示会の見せ方を示してくれた。

今回は来場者も驚きを隠せなかったDMG森精機のブース。なんと工作機械が1台も展示していないではないか! 加工ワークの搬送や着脱など工場内の物流搬送を自動化し、工場全体のデジタル化を実現するために自社開発された自動走行ロボットシステム「AH-AGV 5」が展示されているのみ。広々としたブースには産業別に加工サンプルが展示され、デジタルを活用したプレゼン内容とともに、加工における悩みの解決法をひとつの物語を読むような流れをとりながら訴求するという斬新な手法で、来場者のマシンへの興味を刺激する展示内容となっていた。本気で設備の導入を考えている来場者はゆっくり同社のマシンを見学しに行くのだろう。デジタルの活用で新たな展示会の見せ方を示してくれた。

中村留精密工業は、「24時間無人運転」「作業自動化」を追求した展示を行っていた。注目したのは、「WY-150」に搭載されていたワークの搬送から爪交換までを自動化する「Flex Arm(フレックスアーム)」だ。従来のコンパクトローダーの素材のローディング・完成品のアンローディングに加え、チャック爪交換機能が追加したもので、ワークの径や形状が変わると人間の手で交換しなければならなかったが、このシステムがあれば機械を止めることなく、数種類のワークでも24時間無人自動運転で実現するという。

中村留精密工業は、「24時間無人運転」「作業自動化」を追求した展示を行っていた。注目したのは、「WY-150」に搭載されていたワークの搬送から爪交換までを自動化する「Flex Arm(フレックスアーム)」だ。従来のコンパクトローダーの素材のローディング・完成品のアンローディングに加え、チャック爪交換機能が追加したもので、ワークの径や形状が変わると人間の手で交換しなければならなかったが、このシステムがあれば機械を止めることなく、数種類のワークでも24時間無人自動運転で実現するという。

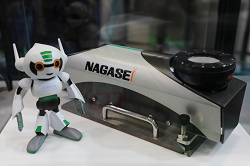

ナガセインテグレックスは画期的な新製品「GRID EYE(グライドアイ)」を展示していた。従来は砥石の表面を見るとなると手間がかかったが、この製品を使うと、機械の上にカメラを置いて、砥石を付けた状態で砥石の表面を見ることができるという。わざわざ砥石を持って研究室に行かなくても済むようになるのはありがたい! なにより画期的なのは、このシステムを活用すれば、ざっくり言うと砥石の表面を見て「たたき目が何パーセントの確立で出ますよ」という、いわば天気予報の加工版のような役割ができるようになるという点だ。今後の展開がものすごく気になる製品であった。

ナガセインテグレックスは画期的な新製品「GRID EYE(グライドアイ)」を展示していた。従来は砥石の表面を見るとなると手間がかかったが、この製品を使うと、機械の上にカメラを置いて、砥石を付けた状態で砥石の表面を見ることができるという。わざわざ砥石を持って研究室に行かなくても済むようになるのはありがたい! なにより画期的なのは、このシステムを活用すれば、ざっくり言うと砥石の表面を見て「たたき目が何パーセントの確立で出ますよ」という、いわば天気予報の加工版のような役割ができるようになるという点だ。今後の展開がものすごく気になる製品であった。

人気の高精密CNC工具研削盤「AGE30」がさらに進化を遂げ「AGE30FX」として登場していた牧野フライス精機。従来機の重研削性能と加工の安定を踏襲しつつ、より優れた生産性を実現するマシンとして来場者の心を掴んでいた。注目すべき点は徹底した熱変位対策。連続加工時の加工安定性を長時間維持する左右非対称構造の機械本体。そして、Z軸にエアバランサを装備することでZ軸サーボモータの発熱を低減している。また、ベッド上に温度管理された研削液を常時流し続けるベッドクーラント機能を搭載し、非研削時でも研削液が循環するため、機械本体の温度を均一に保ってくれる。高精度工具を安定して生産できるマシンだった。

人気の高精密CNC工具研削盤「AGE30」がさらに進化を遂げ「AGE30FX」として登場していた牧野フライス精機。従来機の重研削性能と加工の安定を踏襲しつつ、より優れた生産性を実現するマシンとして来場者の心を掴んでいた。注目すべき点は徹底した熱変位対策。連続加工時の加工安定性を長時間維持する左右非対称構造の機械本体。そして、Z軸にエアバランサを装備することでZ軸サーボモータの発熱を低減している。また、ベッド上に温度管理された研削液を常時流し続けるベッドクーラント機能を搭載し、非研削時でも研削液が循環するため、機械本体の温度を均一に保ってくれる。高精度工具を安定して生産できるマシンだった。

来場者が食い入るように見つめていたのは、牧野フライス製作所のホカホカの新製品である「DA300」(自動化パッケージ)。連続運転を実現する機能を搭載し、加工現場で働く〝人間〟の負担を解消してくれるマシンだ。機械本体と一体化したATCとワークス特化40棚は圧巻! スケジュール管理ソフトも標準搭載で、マシンの前で作業を終わらせることができる。新技術の搭載として注目したいのは、新たに採用した「ポリゴンテーパ方式」パレット。3D方向での位置誤差を最小化し、シンプルでコンパクトな形状でワーク干渉も把握できプログラム作成時の負担も軽減する。また、切りくずも自重で落下する仕組みなので、オペレータの清掃作業を解消してくれるというからありがたい!

来場者が食い入るように見つめていたのは、牧野フライス製作所のホカホカの新製品である「DA300」(自動化パッケージ)。連続運転を実現する機能を搭載し、加工現場で働く〝人間〟の負担を解消してくれるマシンだ。機械本体と一体化したATCとワークス特化40棚は圧巻! スケジュール管理ソフトも標準搭載で、マシンの前で作業を終わらせることができる。新技術の搭載として注目したいのは、新たに採用した「ポリゴンテーパ方式」パレット。3D方向での位置誤差を最小化し、シンプルでコンパクトな形状でワーク干渉も把握できプログラム作成時の負担も軽減する。また、切りくずも自重で落下する仕組みなので、オペレータの清掃作業を解消してくれるというからありがたい!

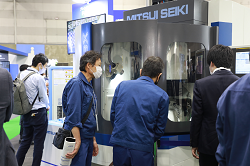

微細精密加工分野に参入した三井精機工業。来場者の目線の先は、シングルナノを目指した加工精度を誇るプレシジョンセンター「PJ303X」が展示されていた。レンズ金型加工や半導体・工学系部品をターゲットにしたこのマシンは、3軸で小型レンズの金型加工が可能な5軸機である。微細精密加工の敵は熱変位だが、「PJ303X」には、最新の熱変位補正機能を標準搭載し、特殊熱変位キャンセル機構による主軸、ヘッドの熱変位を大幅に抑制している。従来の主軸ギャプセンサーと新規開発・新発想の熱膨張キャンセル機構も搭載(特許出願中)。視認性の良い15インチタッチパネルも標準採用しているうえ、セレクタースイッチやオーバーライドスイッチなどのアナログ感も重視し、これが操作性の向上に繋がっていた。

微細精密加工分野に参入した三井精機工業。来場者の目線の先は、シングルナノを目指した加工精度を誇るプレシジョンセンター「PJ303X」が展示されていた。レンズ金型加工や半導体・工学系部品をターゲットにしたこのマシンは、3軸で小型レンズの金型加工が可能な5軸機である。微細精密加工の敵は熱変位だが、「PJ303X」には、最新の熱変位補正機能を標準搭載し、特殊熱変位キャンセル機構による主軸、ヘッドの熱変位を大幅に抑制している。従来の主軸ギャプセンサーと新規開発・新発想の熱膨張キャンセル機構も搭載(特許出願中)。視認性の良い15インチタッチパネルも標準採用しているうえ、セレクタースイッチやオーバーライドスイッチなどのアナログ感も重視し、これが操作性の向上に繋がっていた。

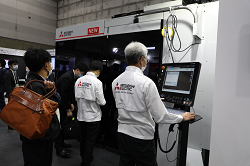

三菱電機が展示していたのは、CFRP用レーザ加工機「CVシリーズ」。このマシンの画期的な点は、切削性の悪いCFRPをウォータジェット切断ではなく、レーザで加工を実行する点である。レーザ加工機でCFRPを加工できれば、高精度・高速化を実現するのだが、従来、技術的に困難と言われていた理由に、炭素繊維の融点が2500℃~3000℃である一方、樹脂は250℃ほどで、CFRPに含まれる材料の溶け方が違う点にあった。今回、この難題をクリアしたCFRP加工用レーザマシンの展示とあって、多くの来場者が注目をしていた。仕組みは、レーザ発振を常時出すのではなく、ドカンとパルス状に出すことで一瞬にしてプロセスを終了させることにより、CFRP加工時の悪影響を出さないようにする仕組みにあった。

三菱電機が展示していたのは、CFRP用レーザ加工機「CVシリーズ」。このマシンの画期的な点は、切削性の悪いCFRPをウォータジェット切断ではなく、レーザで加工を実行する点である。レーザ加工機でCFRPを加工できれば、高精度・高速化を実現するのだが、従来、技術的に困難と言われていた理由に、炭素繊維の融点が2500℃~3000℃である一方、樹脂は250℃ほどで、CFRPに含まれる材料の溶け方が違う点にあった。今回、この難題をクリアしたCFRP加工用レーザマシンの展示とあって、多くの来場者が注目をしていた。仕組みは、レーザ発振を常時出すのではなく、ドカンとパルス状に出すことで一瞬にしてプロセスを終了させることにより、CFRP加工時の悪影響を出さないようにする仕組みにあった。

安田工業は、同社最新機種の最大Φ1000mm、最大積載量300kgを搭載可能な5軸加工機「H40i-100」を展示していた。このマシンは、航空機部品や半導体製造装置部品など、複雑形状ワークの高能率加工に威力を発揮するもので、加工時間も約30%短縮するという強みがある。この強みは、スピンドルヘッドの軽量化や直径320mmの大径カービックカップリングを採用したパレットチャッキング機構に加え、軽量化されたコラムにある。高能率削り出し加工と高精度な反転ボーリング加工を1台のマシンで成立し、工程集約と高速高精度加工、そしてコストパフォーマンスも向上させたマシンだ。また、熱変位を最小限に抑えるため、スピンドルは冷却効果の高いオイル&エア潤滑を採用している。

安田工業は、同社最新機種の最大Φ1000mm、最大積載量300kgを搭載可能な5軸加工機「H40i-100」を展示していた。このマシンは、航空機部品や半導体製造装置部品など、複雑形状ワークの高能率加工に威力を発揮するもので、加工時間も約30%短縮するという強みがある。この強みは、スピンドルヘッドの軽量化や直径320mmの大径カービックカップリングを採用したパレットチャッキング機構に加え、軽量化されたコラムにある。高能率削り出し加工と高精度な反転ボーリング加工を1台のマシンで成立し、工程集約と高速高精度加工、そしてコストパフォーマンスも向上させたマシンだ。また、熱変位を最小限に抑えるため、スピンドルは冷却効果の高いオイル&エア潤滑を採用している。

今回、製造トレンドをいち早く取り入れた印象が強いヤマザキマザックは、脱炭素社会の実現に向け、省電力、〝レーザガス不要〟の画期的なファイバーレーザ加工機「STX-2412」を展示していた。ファイバーレーザ加工機の魅力は端陰気と外部光路をファイバーケーブルで接続することから光学部品が不要となるため、光学部品代やメンテ時間の大幅な削減に繋がることが魅力である。加工サンプルには、Co2排出量が提示しており、環境意識の高さを示していた。省エネでありながら、軟鋼薄板、ステンレス、アルミニウムの生産性が大幅に改善。銅や真鍮などの高反射材も安定した切断が可能である。

今回、製造トレンドをいち早く取り入れた印象が強いヤマザキマザックは、脱炭素社会の実現に向け、省電力、〝レーザガス不要〟の画期的なファイバーレーザ加工機「STX-2412」を展示していた。ファイバーレーザ加工機の魅力は端陰気と外部光路をファイバーケーブルで接続することから光学部品が不要となるため、光学部品代やメンテ時間の大幅な削減に繋がることが魅力である。加工サンプルには、Co2排出量が提示しており、環境意識の高さを示していた。省エネでありながら、軟鋼薄板、ステンレス、アルミニウムの生産性が大幅に改善。銅や真鍮などの高反射材も安定した切断が可能である。

碌々産業は、「実加工精度±1μm以下の追求」をコンセプトに開発された「Android」に、さらなる高精度加工を達成した次世代「AndroidⅡ」を展示していた。IoTやAIを活用したデジタルな製造現場を実現すべく、より高次元加工を可能にした「M-kit」で操作性を向上させ、マシン動向の〝見える化〟をより進化させている。ASC機能により暖機運転時間を削減し、非加工時間を短縮させてくれるのもありがたい。このマシンはデモ加工を行っても、驚くほど〝静寂〟なことから、より高精度加工を実現しているのが理解できる。

碌々産業は、「実加工精度±1μm以下の追求」をコンセプトに開発された「Android」に、さらなる高精度加工を達成した次世代「AndroidⅡ」を展示していた。IoTやAIを活用したデジタルな製造現場を実現すべく、より高次元加工を可能にした「M-kit」で操作性を向上させ、マシン動向の〝見える化〟をより進化させている。ASC機能により暖機運転時間を削減し、非加工時間を短縮させてくれるのもありがたい。このマシンはデモ加工を行っても、驚くほど〝静寂〟なことから、より高精度加工を実現しているのが理解できる。

(切削工具・周辺機器編は次回に続く)

イスカルジャパン「代理店総会2021」「直需店総会2021」をオンラインで開く

イスカルジャパン(代表取締役=岡田一成氏)は、10月13日に「イスカル代理店総会2021」を、11月2日に「イスカル直需店総会2021」をそれぞれオンラインで開催し、同社の近況報告や今後の方向性を示した。

今回は、オンライン開催ともあって、ISCAR社のIlan Geri(イラン・ゲリ ) CEOも参加し、同社代理店と直需店各社のトップが一同に会した。

イスカルジャパンの岡田代表は挨拶の中で、「販売パートナーの皆様には、定期的に国内市場の方向性を示しながら情報の共有を行う。そして、大きく変わりゆく市況の環境を鑑みながら意見交換をしていきたい。」と思いを述べた。

「今から30年前のイスカルは、突っ切り加工分野に特化したメーカーだったが、世界中の販売パートナーの協力を得たことにより、今ではイスカルブランド単体でも世界第2位の総合工具メーカーに成長することができた。」(Ilan Geri CEO)と述べ、この要因について、同社の技術革新を挙げた。

ISCAR社は現在世界70ヶ国にて製品の販売を進めている。同氏は、「生産性向上には最先端技術の提供が不可欠である。」とし、また、製品供給の安定の重要性を示した。

同社は今後、顧客に対して製品のみならず、加工の包括的なアプローチを実行するとし、デジタルツールの開発にも注力する方針。

第二部では、予め参加者に送られたイスラエルワインで乾杯をしたあと、活発なフリーディスカッションが行われた。

サンドビック・コロマント 「CoroDrill®462-XM」「CoroDrill®862-GM」を導入

サンドビック・コロマントがこのほど、最小径φ0.03から最大径φ3.0の汎用タイプ小径超硬ソリッドドリル「CoroDrill®462-XM」および最小径φ0.3から最大径φ3.0の最適化した仕様の小径超硬ソリッドドリル「CoroDrill®862-GM」を導入した。

「CoroDrill®862-GM」および「CoroDrill®462-XM」は、従来ドリルであるCoroDrill® R840および862の小径超硬ソリッドドリルの次世代の位置づけとした新しいジオメトリーの仕様。従来超硬ソリッドドリルに対して、今回ドリル径と加工深さのラインナップを拡充した。

「CoroDrill®462-XM」は、φ0.03からφ3のドリル径で加工深さ6xDcを標準ラインナップ。超硬ノンコート「H10F」はφ0.3からφ1.5の0.05㎜飛びで標準在庫し、超硬コーティング「X2BM」はφ1.55からφ3の0.05mm飛びを標準在庫している。

一方の「CoroDrill®862-GM」は、超硬コーティングがφ0.3からφ3.0のドリル径に対して、加工深さ9xDc、12xDcおよび16xDcをラインナップし、加工深さ12xDc以上については、パイロット穴を必要とし、専用のパイロットドリルとして、CoroDrill®862-GPを併せて導入している。さらにCoroDrill®862-GMシリーズには、一体焼結ダイヤのPCD材種「N1DU」についてφ0.3からφ3.0までを受注生産として標準ラインナップしている。

また、N1DUに限り顧客仕様の穴に対応できるテーラーメードでの製作が可能となっている。このPCD材種のN1DUは、アルミ、銅合金はもちろん、難削材であるチタン、プラチナやCFRPさらにはセラミックといった被削材にも対応している。PCDは超硬の75〜100倍の耐摩耗性を備えているため、超硬材種と比較して50〜100倍の工具寿命が期待できる。CoroDrill®862-GMは、最適化のジオメトリーによりクロス穴や重ね板の穴あけのアプリケーションにも対応している。

アマダプレスシステム EV 市場向け、順送プレス加工自動化システムを販売開始

アマダプレスシステムが、このほどEV市場向けに開発した高速・高精度加工用順送プレス加工自動化システム「SDEW8010iⅢ + ALFAS-03ARZ」の販売を開始した。

この製品は、「iⅢ」制御を搭載し、高剛性フレームGORIKIシリーズ初となるダブルクランク構造のデジタル電動サーボプレス「SDEW-8010iⅢ」と、高速NCロールフィーダと新発想のアップループタイプレベラ「ALFAS-03ARZ」を融合した新しいシステム。操作画面・制御の一体化は、9 月に販売を開始した「SDE-1515iⅢ + ALFAS-03KR」を継承し、オペレーターによる段取り操作の簡易化や作業負担の削減を実現する。加えて、安定した高速・高精度加工による生産性の向上をサポートする。このシステムは、電池ケース絞り、防爆弁・蓋(封口板)、制御ユニット、電池用銅端子関連のバスバー、EVリレーに欠かせない電装部品といった高速プレス加工分野での需要を見込んでいる。

「SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりとともに、とりわけ環境問題に対する企業の対応を通じて、世界的にEV市場は急速に活発化しています。」と同社。こうした社会背景を踏まえ、今後もEV市場に向けた新商品を投入することで、社会に貢献していくとしている。

デジタル電動サーボプレス「SDEW-8010iⅢ」特長

(1)高剛性 GORIKI フレーム初のダブルクランクサーボプレス

加圧能力800 kNの「SDEW-8010iⅢ」は、好評を博している高剛性GORIKIシリーズ の新商品。EVの車載電装部品は、非対称品が多いため、加圧の際、左右・前後での偏心荷重に対する剛性を確保する必要がある。これに対応するため、今回GORIKIフレーム構造で初めて採用したスライド部の8面ギブガイドとダブルクランク構造により、高い耐偏心荷重特性を備え、高精度な加工をサポートする。さらに、独自の高速振り子モーションにより、安定した生産性の向上を実現する。

NCロールフィーダ「ALFAS-03ARZ」特長

(1)高速・高精度送りによる生産性と品質の向上

EV市場では、生産性の向上が求められているため、同社の従来ロールフィーダに比べトップスピードを約4倍にした高速NCロールフィーダとアップループタイプレベラを開発した。サーボモーターとフィードロールをカップリングで直結するバックラッシュレス構造を採用したことで、サーボモーターの速度と精度を直接フィードロールに伝達できる。ロールフィーダの高速・高精度送りとサーボプレスの高速振り子モーションにより、高生産性・高品質加工を実現する。さらにEV市場で使用が想定される銅、電磁鋼板、アルミなどの材料に考慮し、ロール清掃のしやすい新構造レベラにより、品質の向上に貢献する。

(2)環境に配慮した新サーボリリース機構(特許出願中)

ロールフィーダのリリース駆動を、エアシリンダ式からカムを使用したサーボリリース機構に変更した。フィードロールに加える圧力を材料の仕様に合わせ調圧可能なデジタル加圧を採用し、最小のリリース量と最適な加圧力を設定できるようになった。これにより、材料へのキズや騒音の低減、ロールフィーダの耐久性の向上、エア消費の削減を実現する。

(3)アップループタイプレベラによる省スペース化

簡易アナログループ制御とレベラを斜めに配置したアップループタイプにより、アンコイラ、レベラ、ロールフィーダ間のループ量が最適化され短縮化に成功したことにより、同社のダウンループタイプロールフィーダと比べて約40%の省スペース化が可能となった。さらに材料やその仕様によって、レベラの角度や材料ガイドの形状を調整(特許出願中)することができるため、適切なループ形状を形成し安定した送りを実現する。

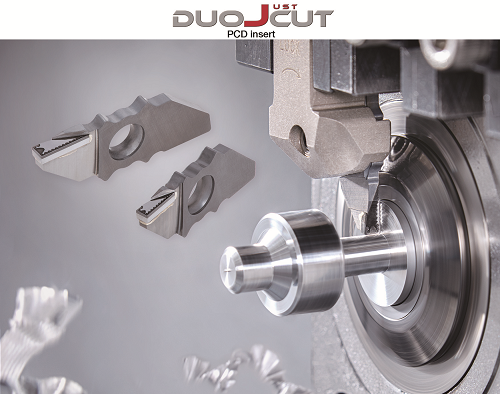

タンガロイ 自動盤用3次元ブレーカ付き多機能PCDインサートを新発売

タンガロイがこのほど自動盤を使用したアルミの複雑形状加工に最適3次元ブレーカ付き多機能PCDインサートの販売を開始した。

自動車用コントロールバルブに使用するスプールなどアルミ製で複雑形状を持つ部品は、油圧回路関連をはじめ数多く存在する。これらは主に自動盤で加工されるが、ワーク径に対して全長の長い物が多く、加工時間の短縮を目的とした横送り加工ができる溝入れ加工インサートを用いた「一筆書き加工」が一般的である。この加工では主に超硬工具が使用されるが、今回新しく開発した3次元ブレーカ付きPCDインサートは、切込み変動が多く、溝加工を含む複雑形状の加工に最適。

最大切込み7mmに対応し、チップブレーカの効果により、切込み量に関わらず切りくず処理性は非常に高く安定している。また、材種には、耐欠損性に優れたDX110を採用。さらに、このDX110は超微粒ダイヤを使用しているので、鏡面のような高い加工面品位が得られる。

このインサートは、溝入れ・突切り加工用工具「DuoJust-cut」(デュオ・ジャスト・カット)のインサートをベースにしており、ホルダも共用できる。また「DuoJust-Cut」で定評のある、3点支持による高いクランプ剛性はそのまま生かされており、大きな切込みでも極めて安定した加工を実現している。

■主な形番と標準価格(税抜価格)

・JXDX12R20F DX110:15,500円

・JXDX16R25F DX110:15,500円

(計3アイテム)

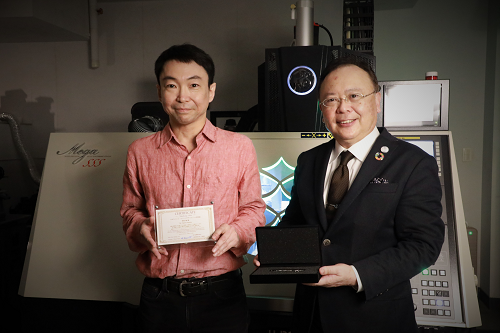

碌々産業 独立時計師の浅岡氏に『Expert Machining Artist』を授与

碌々産業(社長=海藤 満氏)が、微細加工機をあやつるオペレータを「Machining Artist(マシニングアーティスト)」と呼び、普及活動を行っているが、さらに微細加工分野で卓越した技術をもって活躍している技術者を「Expert Machining Artist(エキスパート・マシニングアーティスト)として認定している。

このほど、独立時計師の浅岡肇氏が「Expert Machining Artist」に認定され、浅岡氏が代表を務める東京時計精密内で授与式が行われた。

海藤社長は「浅岡氏は、策定したExpert Machining Artistの認定基準を見事に満たしており、今回の認定に至りました。」と授与の理由を述べた。浅岡氏は「Twitterなどで素晴らしい加工をされている方を拝見しますが、SNSを通して彼らと共通の言語で会話ができることを嬉しく感じていた。今回、Expert Machining Artistとして認定していただきましたが、非常に恐縮しています。」とコメントしている。

なお、この「Expert Machining Artist」に認定された方々の登録証は、碌々産業のショールーム『MA―Lab』(Machining Artist’s Laboratoryの略)に飾られる。

■碌々産業の技術委員会が策定した「Expert Machining Artist」認定基準

(1)ミクロン台の超精密加工でかつ美しく繊細(高品位)な微細加工を深く追求する人

(2)自分の仕事に強いこだわりを持ち、常人では真似のできない微細加工を行っている人

(3)微細加工に対し、常に向上心と進化を求める人

(4)加工技術を見えるか(数値化=デジタルデータ化)し、論理的に分析する人

(5)自分の得たスキルを公認へ伝承することにためらいのない人

アマダ 富士宮事業所「2021年度 緑化優良工場等関東経済産業局長賞」を受賞

アマダ(社長=磯部 任氏、神奈川県伊勢原市)は、このほど富士宮事業所(静岡県富士宮市)において「2021年度 緑化優良工場等関東経済産業局長賞」を受賞した。富士宮事業所は、板金加工機械、プレス加工機械の開発・製造を担うアマダグループの主力工場。

富士山の南西側の緑豊かな場所に立地し、敷地の約60%の13万坪程度が森林として残っており、「緑に囲まれた工場」として広大な森林と最先端の工場が共存している事業所である。緑化優良工場等表彰制度は、経済産業省関東経済産業局が緑化を積極的に推進し、敷地内外の環境整備に顕著な功績があった工場や事業所等を表彰するもの。

今回の受賞は、広大な森林を「アマダの森」として「森を守る、森を生かす」をコンセプトに、森林の自由度を高めることで様々な植物・動物がすむ豊かな森づくりをする活動、自然環境調査の実施による敷地内に共存する動植物の把握と森林の維持管理などの緑化管理活動、地域住民向け工場見学会を通した環境活動などが評価された。

なお、アマダグループは 2021年に「アマダグループ サステナビリティ基本方針」を策定し、事業活動の全過程において、CO2の排出量削減、廃棄物の削減と再利用の推進、生物多様性を含めた地球環境の保護に取り組むとともに、事業活動を通じて環境に配慮した製品・サービスを提供することで、人と地球環境を大切にする社会の実現に貢献することを掲げている。

主な評価ポイントは下記のとおり。

(1)・平成14年に ISO14001を取得し、緑化を「生物多様性の保全・再生」の取組みの一つに位置付け、周辺環境に配慮した総合的な緑化計画を進めている点。

(2)昭和60年に操業開始以降、30年以上にわたって続けてきた森林の育成は富士山麓の貴重な自然環境の保護にもつながっている。今後もさらなる緑化及び地域活動が期待できる点。

(3) 周辺の立地環境に配慮した緑地の配置や地域との交流を積極的に行っている点など。