爆笑! 「CIMT2015 レポート」番外編

さて皆様、「CIMT2015 レポート」には番外編があります。

この展示会、入場前の検査時には、安全のためかライターを持っていると没収されると聞きました。タバコを吸われる方は、自分の分身が取り上げられたと等しいですね。

ところが!

展示場内ではなぜかライターが売っているとのことで、これじゃあ、なんのために没収されたか全く理解できません(笑)

このカオス的な中国展示会の現状を、注目記事で執筆してくださった下村栄司氏が番外編としてレポートしてくださいました。もう、笑いすぎて涙目です。

車に轢かれそう! クラクションとブーイングの嵐がお出迎え

私は今回のCIMT 訪問は3 回めで、ベテラン(?)の域になりました。

今更驚くまでもなし、という感もなくはありませんが、やはり日本の展示会と比較し、「これでいいのか?」と思ってしまうことがいくつかありました。

展示会場に入る前から会場内まで、順番に紹介していきます。

●車で会場についたなら・・・・・

展示会場である中国国際展覧中心(新館)は立派な建物で、国際的にも充分通用すると思います。しかし、建物の周辺は国際レベルには程遠いと言わざるを得ません。

北京市内中心部から展示会場へのアクセスは地下鉄15 号線の「国展」駅から徒歩、または車となります。地下鉄の場合は特に問題ありません。問題なのは車の場合です。なぜかと言うと、降車する場所がないのです! 日本の展示会場は少なくとも降車場所くらいはあります。ここには「車寄せ」のようなものが一切ありません。

じゃあ、どうやって降車するか?・・・展示会場の前の道路(いつも渋滞している)で、後続車から激しいクラクションを浴びせられながら、素早く降りるのです。南ゲート建物の前には無駄に広く、そして何もない広場があります。こんなに広い場所があるのなら、せめて降車場所くらい(それにタクシー乗り場)は作ってもらいたいと思うのは私だけではないはずです。

この国では完全に車が優先。青信号でも平気で車が曲がってくるので、気を付けていないと轢かれます。その代わり、人も赤信号でも車の間隙を縫って道路を渡ります。日本の常識は通用しません。奥に展示会場が見えます。

●えっ、これが入口?

建物にふさわしい周辺環境があってしかるべきと考えるのが我々の常識ではないでしょうか。しかし、ここでは違います。下の写真を見て下さい。裏口や通用門じゃありません。

これが、国際展示場のゲートなのです。ここに来るたびに会社のM君と「今回のゲートは進歩したかなぁ」という話題でちょっとだけ盛り上がります。その予想が微妙に的中しました。なにせ、前回は人一人通るのがやっというレベルだったのが、今回はいっぺんに7~8 人は通れる!

写真左=今回 右=前回(2013年)

たくましい商売根性にたまげる

●ゲートの前の路上にて

中国では、人が集まるところ「ビジネスチャ~ンス」ということで、ゲートの前の路上には色々な人達が登場してきます。下の写真右のおばさんのペットボトル入り水の路上販売はギリギリ理解できる範囲ですが、写真左のパイナップルを売っているおじさんにはぶったまげました。買う人がいるのでしょうか?

でも、このおじさん、おばさんたちはまだマシ(?)な方です。南ゲート建物前には凄い人がいました。写真を撮れなかったので(というか、撮ったら怖いことになりそうだったので)、イマイチ真実味に欠けるかもしれませんが、「それって詐欺じゃねぇの」と思われる行為をしている人です。

「詐欺行為」ってのは、つまり会場内で無料でもらえるガイドブック(厚い本で、立派に見える)を売っているのです。会社のM 君がいち早く発見し、私に教えてくれました。中国語ができるM君は詐欺氏(詐欺師ではない)にガイドブックの値段を聞いたそうです。60 元(約1200 円)とのこと。「こいつ馬鹿じゃねぇの」と憤慨したM 君、「安いね。会場内では100 元(約2000 円)で売ってたよ。」と詐欺氏に誘い水をかけると、「そうだろ~安いだろ~」だって。何も知らない人は買うのでしょうか?

中国は何でも商売にしてしまう、たくましさに満ち満ちています。また、ゲート前には数台のタクシーが客待ちをしています。ごく普通の光景ですが、「あれはボッタクリだから乗るな」と言われました。いわゆる「白タク」ではなく、ちゃんとしたタクシー会社の車であるにもかかわらずです。この辺がどうも理解に苦しみます。それでは会場からタクシーに乗るときはどうすればよいのかと言うと、流しのタクシーを捕まえるんだそうです。これならばボッタクられません。

●南ゲートにて CIMT の開場時間は午前9 時です。我々は出展者なので、当然のことながら9 時前には会場に入って準備や朝礼があります。しかし、開場の30 分前にならないとゲートが開きません。

CIMT の開場時間は午前9 時です。我々は出展者なので、当然のことながら9 時前には会場に入って準備や朝礼があります。しかし、開場の30 分前にならないとゲートが開きません。

下の写真は4 月21 日の8 時32 分の状態です。この時点でまだ建物の扉が開いている様子はありません。ここだけで関係者は数百人はいるでしょうか。たとえ数百人いたとしても、ただ単に入場するだけならそれほど時間はかかりません。

しかし、扉が開いたとしても入場待ちの列はなかなか進まないのです。

みなさん騒然とならんでおり係員の誘導もきちんとしていた。

これは閉場後に撮ったもの。機動隊みたいな面々が整列して終礼みたいなことをやってます。この人達はセキュリティーゲートで来場者を監視するのが仕事です。ちなみに手前の迷彩服のようなものを着た人は会場の係員です

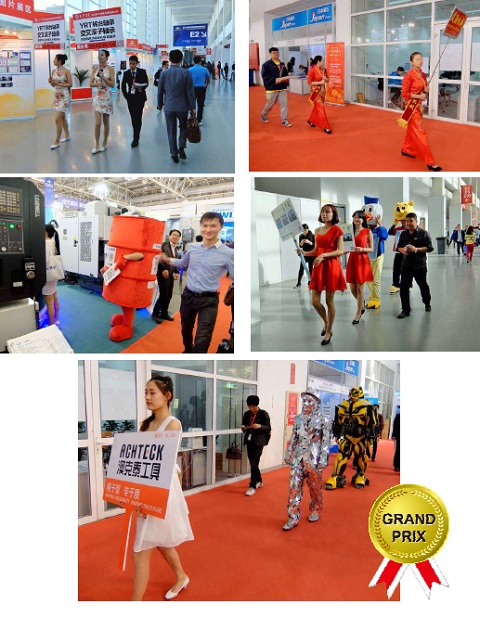

●チンドン屋?

日本の展示会と違い、会場内のいたるところで写真のような光景を目にします。チンドン屋のような鳴り物こそありませんが、これは出展者のPR なのです。3~5 人が一組となって会場内を歩いています。

下の写真の上段2 つはまだ普通ですが、着ぐるみも結構歩いていました。2 段目左のドラム缶君はモービル石油のPR。そして、私からグランプリを差し上げたいのが最下段の写真の組です。何のキャラクターなのか私にはよくわかりませんが、とにかくすごい。

そして、皆さんのやる気のなさそうな表情が印象に残りました。

仰天! ローラーブレードを履いた見学者も!

●見学するのもつかれる

見学者は当然のことながら歩いて回るしかありませんが、会場内は広いため結構疲れるのが悩みのタネだと思います。そんな悩みを解決した人が登場しました。写真の人の足元に注目。なんとローラーブレードを履いています。こんな人、初めて見ました。びっくりです。

平らな場所は問題なさそうですが、会場内は意外に段差もあるため、そこはちょっと苦労しそうです。人混みの中で危なくないのかな?

●カタログ集めてどうするの? 展示会見学者の中には、どう見てもその場にふさわしくなさそうな人が時々います。

展示会見学者の中には、どう見てもその場にふさわしくなさそうな人が時々います。

前回、前々回のCIMT ではあちこちでそのような人を見かけましたが、今回は最終日でやっと発見しました(私がたまたま見かけなかっただけのことだと思いますが)。

大きな荷物をたくさん抱えていますが、中身は(たぶん)各出展者のカタログです。雰囲気からして絶対にこの業界の人ではありません。こんなにカタログを集めて一体どうするのでしょうか? 古紙としてKg いくらって感じで売るのでしょうか? おじさんと何か話をしているようですが、知り合いなのかな?

中国にはいろいろな人がいます。

(文・写真=下村栄司)

輝く女性って?

久々のコラム更新です。

働く女性として考えることがあったので、今回は自分の言葉で記載することにしました。

さて、国が「輝く女性応援を応援する」という趣旨のもと、ブログを開設しているんですが、そこでキャラ弁を紹介して軽~く炎上しているとのこと。先ほどそのブログを読んでみました。

ほほぅ、そりゃ炎上するわな―――と、まぁ、率直に思ったわけです。

今回のキャラ弁も、キャラ弁が悪いわけではないと思うのね。あれは可愛くていいとは思うよ。子どもも喜ぶでしょう。働くお母さんが頑張って子ども達のためにキャラ弁をつくる・・・。いいんじゃないの。

だけどさ、生活に追われて自分のご飯を食べる時間の余裕も持てない働くお母さんだっているってことを忘れちゃならないと思うのね。まるで当たり前のように「イキイキと働いて、しっかり子どもの要求にも応えられるお母さん像」を紹介する・・・というのに違和感を覚えるわけよ。本当に輝く女性を応援する・・・ってことはそんなことじゃないんだよね。

実際、わたしには子どもがいないんだけど、とても時間に追われることが多い。そういうときなんて、ご飯は食べ損ねるのが当たり前。冷蔵庫がすぐ側にある場合は、パッと冷蔵庫を開けて、漬け物や魚肉ソーセージをパクッと食して食事が終わるパターンもある。

これ以上、完璧を求められる女性って・・・・・と思うとさ、切ない。

世の中が求めるであろう輝く女性の定義を想像すると切ない。

わたしのようなバツイチ、子どもなし、仕事が趣味のような中年女が異議を唱えると「あぁ、あれじゃあ男はつかないよ」などと下品な返り討ちにあいそうな悪寒もするわけで、切ない。

あのブログには有名モデルの妹さんとか、タレントさんとか、度々登場していて華やかだ。それはまるでファッション誌を読んでいるような気分にさせた。

だけど、そこから放たれている輝く女性のイメージを当たり前のこととして鵜呑みにしていたら、なんとなく病気になりそうだ。頑張り屋さんだと、鬱病を発症する可能性があると思ったもの。女性は身体の仕組みが男性よりもデリケートだしね。まったく、どこまで輝けばいいんだよ。そのうちお星様が壮絶な最後を迎えるように爆発しちゃうじゃんか。それこそ、輝く「shine」どころか、「stardust」だよ。星屑になっちまう。

もちろん、タレントさんだって働いている女性には変わりないんだけど、結局、登場人物のPRに見えてしまうんだよね。つまり共感ができないわけ。一般論としては、女性は他人と共感する能力が男性より高いそうだから、それらを踏まえると、どうしてこのようなチョイスをするのか、ちょっと分からなかった。

働く女性の多くはキレイ事じゃ済まされない。

生活環境もそれぞれだし、今、本当に考えなければならないのは、働く女性のイメージ向上ではなく、働く女性が働きやすくするための環境整備だと思うのね。まずは日本の風土を見直さなければ、と思うの。なんでも完璧にこなせる女性なんてそう滅多にいないわけよ。

てか、もうすでに女性は素晴らしい! 女性が! 女性を活用!・・・・というよりも、“人材の有効活用”について、経営者の皆様は当たり前のように考えているわけで、そこにあるのは、“相手を尊重する”・・・という考え方なのね。取材をしていると、そういった企業が伸びているのは事実なんだよね。

ハナっから「女性だらけにするんだ」というのと「適正を見た結果、女性が多くなった」というのは全く違う。

いろんな捉え方があるんだろうけれど、人間の「多様性」と「可能性」を追求していくほうが、うまくいくと思うんだけどね。

ところで働く女性の深刻な問題として、ひとつ取り上げたいことがある。わたしは出張が多くて、新幹線であちこち行くんだけど、男性専用トイレあるのに、なぜ女性専用トイレがないのだろう、ということ。

これは非常に困ったことで、男性の飛び散りエラーがものすごく不衛生で洋服の離脱着がつらい。あえていいますが、特に女性特有の日はもう、最悪ですよ。なんでくたびれ果てたわたしが男性の放(ひ)り散らかした汚い便座に座らなければならないのか。しかも便座を上げないというテロに等しい行いをするフトドキモノもいるんだもん。新幹線ってビジネス目的で利用している方も多いわけで、少しは考えて欲しいわよ!!!

新幹線は乗り物だけど、ビジネス列車としての側面もあると考えると、それに準じて考慮してもいいんじゃないの? 安全衛生法の事務所衛生基準規則には男女のトイレは分けろ、という旨を記載してあるんだしさ。

目の前の働く女性が困っていることについてはあまり議論にならず、イキイキ働く女性とは―――の素敵なイカしているイメージばかりが先行している気がするわけね。本当はちっともイカしていないことばかりなのに。

このままいくと、輝き過ぎた女性達が星の壮絶な最後のごとく爆発する可能性があるから気をつけた方がいいわよ。

あたしゃ輝きすぎて星屑になるのなんかヤダね! 絶対にヤダね!

権利の主張以前の問題

びっくり仰天たまげたニュースが流れた。

いい年をしたフリーカメラマンが報道の自由を主張して、国とは呼べない凶悪組織の巣に行こうとしていたアレである。今回は権利の主張以前に感じたことを述べたいと思う。

今回の場合に限って(←ココ強調)、外務省の人命を優先した措置は当たり前だと思った。国は国益と人命と国民の財産を守る義務がある。権利の主張も死んだら終わりだ。

すでに危険なことはあの残虐なニュースで分かっているわけだし、凶悪組織は日本人をみたら殺すと主張している。国際貢献もしていたベテランの後藤さんですらあのような残念な結果になった。日本人は安全だという神話はとっくに崩れたんだ。

それでも今、行くということは、まさに自殺行為に等しい。

お笑いタレントさんが、Twitterで「台風の時に増水した川の様子見に行くなって親に習わんかったんかいな。自由と勝手は違うって先生に習わんかったんかいな」とツィートしていたことが話題になったが、わたしもまったく同意見である。今更ジローで飛び込もうとしたフリーカメラマンの彼は、なにを訴えたかったのか。空爆ドッカンドッカンやっている所でマトモにシャッターを押せるとは考えられない。写真がブレブレだと売ることもできないだろう。つまり、写真を撮ることよりも他に目的があったんだろうと邪推してしまう。経験を積んでいれば、引き留められることが想像できるわけで、本気の本気で行くつもりなら、おそらくこっそり行くだろう。この点からも彼の本気度が見えない。

身も蓋も無い言い方をすれば、今現在、凶悪組織の巣がどんなことになっているのか、われわれは彼が行かなくても十分に承知している。時期を待てない理由があるのか。

それ以前に最も苦々しく思ったことがある。

彼のブログには、「内戦の写真取材に行きたいが資金がない。法人、個人問わないので70万円寄付してくれるなら、明日にでも取材に行けるので連絡を待っている」旨の記述があった。いい年こいて立派な主張をするわりに肝心の取材費がなく、金銭を世に恵んでもらおうとする姿勢が実に奇妙に映ったのだ。

フリーはよほどの著名人は別として、金勘定が厳しい。

取材費用の捻出のため、とにかく働いているイメージがある。頭を下げまくったり、時には自尊心が傷つくこともあるだろうが、主義主張を世間に示したいならば、まずは取材費用を己の手で稼ぐことを考えるはずだ。そうして得た金で取材をし、その取材の正当性をしっかり世間に示すだろう。どんなに小さい媒体だって取材費用を稼ぐ努力はしているものだ。

このお騒がせカメラマンには、そういった苦労が見当たらない。

目立たぬ苦労は他人任せで、輝かしい表舞台だけを欲するなんてド厚かましいにもほどがある。たまにいるんだよ。こういうタイプの表現者。

彼のブログには危険地帯の写真はあるものの、付随した文章が“己の思想”のゴリ押しばかりが目立ち、現地の現状を示すものとは違っている印象を受ける。それなのに、「海外の仕事をしたいから金を恵んでね」ともとれる発言に嫌悪を感じずにはいられない。

世の中のためになるんだから賛同してくれるよね的な、肝心要の金銭は他人任せで自ら稼ぐ努力をおそろかにしているのが薄っすら伝わってくる。フリーカメラマンだから、報道の自由があるから、という正当性を世間に示しつつ、金を無遠慮にねだる無神経さが鼻につくのだ。世の中の動きを無視し、自己完結している姿が実に奇妙に見えた。世界中の人々が恐怖におののいている中、自己正当性を世間にゴリ押ししている姿に腹立たしさを覚えずにはいられない。現在、なにが起こっているか、を世間に表現し、利益を得たいのならば、現状ならまだ方法はあるはずだ。

話は変わって、今回の件で、テレビでたまたま拝見したけれど、報道の自由について語っている老齢の解説者がいた。「ボクは過去にも何度も危険地帯に行った。外務省ごときが自由を奪うとは何ごとだ」旨の発言をしていたけれど、今の時代を分かっていないと思った。

あなたが活躍していた時代は、「わたしは日本人です」といえば、まだ安全だった時代だ。今は、国とは呼べない極悪殺人集団が「日本人をみかけたら殺す」と言っているぞ。

今回の場合、権利の主張の前に考えることがあるのではないか。

報道の自由などは、また別の議論になろう。

まっとうな世界経済の動きとは別なところで世界を揺るがす問題があるものだから、これらが製造業の生産活動に今後、どういった影響があるのか気になるところだ。

育毛剤の効果をガチ発表!

以前、なにげなく見ていた情報番組で「女性のオス化」が取り上げられていた。

男性ホルモンが優位になると、恐ろしいことに女性も頭髪が薄くなる、ヒゲが生えてくるという内容だった。要するに働き過ぎると女性にとって好ましくない症状が出てくる、って話。

あらやだ、恐ろしいわね―――わたしも気をつけなきゃ・・・なんて思ってたんだけど、まぁねぇ、わたしのような商いの者は、労働時間が長い。時間も不規則になる。

どうせわたしの女性ホルモンは、レアメタルと同じで、枯渇する運命なのは分かっていたんだけど、数ヶ月前にさ、風呂上がりに鏡をみて愕然としたわけよ。髪の毛の量が明らかに減っている。

特に顔まわりの毛に元気がないじゃない!

いつの間にか、おデコが広くなってるじゃんか! おい、どうしたわたしの毛根! 元気出せよ、わたしの毛! まったく眉毛とかどうでもいいところはバリバリの剛毛なのに、神様ったら本当に意地悪だわ。

ってなわけで、慌てふためいた数ヶ月前。

このままでは、大変なことになってしまう! 一刻も早く手を打たなければなるまい。

備えあれば憂い無し、早めの毛根とばかりに、ネットで散々調べたわけ。

育毛剤は、いろんな種類が市場に溢れていて、どれをチョイスしていいか分からない。髪はホルモンの関係があるので女性と男性が同じモノを使って良いのかどうかも気になる。

ま、正直いうと、育毛剤なんて効果が本当にあるのかが疑わしいけれど、自分で試してみなきゃ、本当のところなんか分からない。

ってなわけでホルモン系統に副作用のない、栄養注入系の育毛剤を探したのね。

なんとしてもこれ以上の脱毛を予防しなければなるまい。わたしは本気よ!

悩んだ挙げ句、口コミ評価の高かった育毛剤をチョイス。

半信半疑だったけれど、まぁ、なにもやらないよりはマシだろう。毛が育つには時間がかかるってもんだから、半年続けて効果がなかったら、やめてやる。

そうして、すっかり頼りなくなった顔まわりの毛に喝を入れるべく、育毛剤をプッシュすることが日課として加わり、2カ月ほど経たったんだけど―――。

なんと!

懸念していた顔まわりの毛が濃くなっていることに気付いたの。

客観視できるように育毛剤を使用する前の額の写真を一応撮っておいたんだけど、比べてみても一目瞭然!

おそらく効果には個人差があるんでしょうが、このとおり、わたしには良い結果にはなったわけだけど、これ、ずっと続けなきゃならないのかな・・・・・という新たな懸念が勃発。

せっかく毛が強くなったのに、途中で止めちゃたら水の泡になるんじゃないのかと思うと、止めるに止められないというね。。。。

男はこうして騙される! ~卑劣な手口を検証する~

とんでもない女に引っかかってしまったというのはよくある話。

近年の毒婦といえば木嶋香苗を思い出す人も多いだろう。あの事件について、ほとんどの反応は、木嶋香苗がなぜ男を騙せたのか――というものだった。

被害者と木嶋香苗は出会い系サイトで知り合っている。最初から恋のはじまりを予感させるワクワクするような時間など、効率を求める木嶋香苗にとっては時間の無駄。わたしでよければ結婚を前提に付き合ってください、というスタンスを前面に押し出している。一刻も早く素敵な女性と巡り逢いたかった被害者にとって木嶋香苗とのやりとりは心ときめくものだったのだろう。

木嶋香苗は良いとこのお嬢様を装った。それもとびきりのお嬢様を。相手が中年だろうが老人だろうが、小銭を持っていそうな男が悦ぶ言葉をチョイスし、散りばめ、甘い言葉を羅列する。

相手は、木嶋香苗と会う前に、どんどん妄想が膨らんでいった。木嶋香苗のブログには、美味しそうな手料理が並んでいる。お嬢様で料理も上手。気遣いもある。なんて素敵な人なんだ―――と。

そんな口が上手かったらどこかの営業でもやればいいのに―――なんてわたしなんぞは感じたけれど、おそらく根っから働くのが嫌いな怠け者だったのだろう。嫌な思いをして働くくらいなら、人を騙して暮らしたほうがいいという実にシンプルな欲望のもと、事件を起こしていくわけだが、このような恐ろしい女の地雷をいつ踏むか分からないのが現実である。

そこのアナタ!

「いくらなんでもあんな女には騙されないよ」と言い切れる自信があるかい?

そう、確かに私の周囲にいる男性のほとんどは、この話題になると、例外なく、「騙されない」と豪語していた。「美人だったら騙されてみたい」というフトドキモノもいたけれど、ほとんどが「あんな女とつきあうなら一人がいい」と言った。

なのに、なのに、なのに、あぁ、どうしてだ!

――――ということで、今回、聡明な読者の皆様に警鐘を鳴らすべくコラムというより物語を掲載することにした。なお、登場人物の職業などは架空のものとし、一部ノンフィクションを交えて掲載する。なので、この物語はある事件をモチーフにしたフィクションである。

恐怖の出逢い

友人はアラフォーの佐藤良輔(仮名)といった。職業は経営コンサルタントである。どこか野暮ったさがあったが腰が低く、質朴な印象を相手に与えた。少々有名なコンサルタントだったので、佐藤良輔の周りには常に人が寄ってきた。たくさんの人に囲まれつつも、特に周囲と摩擦を起こしたという話は聞いたことがなく、誰からも好かれていた。今から考えれば誰からも好かれていたが、助言をしてくれるような間柄の友人がほとんどいなかったのかもしれない。

われわれは友人数人とたまに会ってはバカ騒ぎをしたりして、日頃のストレスを解消していたのだが、年が明けてしばらく経ったころから佐藤良輔の付き合いが悪くなった。女でもできたか仕事が忙しくなったか―――そのくらいしか考えていなかった。いずれにせよ充実した毎日を送っているのだろうと、特に気に留めることもしなかった。

そんな矢先、佐藤良輔の自宅に泥棒が入った。

しかも不幸なことにそれが複数回起きてしまった。半年も経たずに2度も泥棒に入られるとは。彼は犬を飼っていたので犬に被害がなくて良かったが、結構なお金がなくなった。

はじめはあんなにうろたえていた佐藤良輔が、なぜかピタッとそのことに触れなくなったのは、きっとショックだったからに違いない。とは思ったものの、なんとなく気持ちの悪い出来事である。盗まれていたのは健康保険証やクレジットカードなどお金を借りられるためのアイテムもあったようだ。わたしはこれ以上、この件について触れるのをやめた。なんとなく聞いてはいけない気もしたからだ。

季節が夏に移ろうとしていたある日。

佐藤良輔から彼女が出来たと恥ずかしそうに報告があった。彼女は東海方面から引っ越し済みで、すでに一緒に住んでいるという。

「い、いつの間に! おまえさん、まったく隅に置けないねぇ。気付かぬうちに愛を育んでいたとは。どんな女性なのさ、ほら白状しろ☆」と中学生のように思い切りベタに冷やかした。

付き合うきっかけは趣味を通じてのコミュニティサイトだと聞いた。彼女の名前は西田百合恵(仮名)。アラフォーだ。有名大学である〇〇大学〇〇学科を卒業しており、ソフトウェア関連会社の社長をしているという優秀な人材である。これらの華麗なる経歴を聞いて、ますますわたしの冷やかしもヒートアップしたけれど、佐藤良輔は嬉しそうに頷いたり首を横に振ったりして照れながら、ビールを飲んでいただけだった。

なんとなく、こちらもほのぼのとした気分になった。もうバカ騒ぎのお誘いはできなくなって寂しいけれど、苦労した分、幸せになりなよ、と思った。

そう、わたしは本気でそう思っていたのだ。そのときは――――。

嬉しい報告の2週間ほどくらい経った頃だろうか、ちょうど友人を含めた数人で呑み会を開いた。佐藤良輔の彼女も参加するという。その呑み会で、わたしは初めて佐藤良輔の彼女、西田百合恵に会った。

はじめて会った西田百合恵は、愛想がまったくなかった。驚いたのはその風貌だ。メガトン級の巨漢に手入れのない脱色したボサボサの髪の毛。かといって芸術家にありがちな雰囲気から滲み出るクリエイティブ臭もまったくなく、どうみてもソフトウェア関連企業の社長をしているとは思えなかった。

「オマエは外見で人を判断するのか」、お叱りを受けそうだけれど、ショッキングピンクの髪だろうが服装がメチャクチャ派手だろうが、たとえ名刺を忘れた、あるいはない、としても初対面の相手に対し、にこやかに挨拶をするのは人間関係を円滑にするための基本だろうと思ったが、顔を合わそうとせず、口元はへの字に結んだまま。サングラスの中の瞳がどこを向いているのかも分からない。

以前、佐藤良輔が「彼女は目の色素が薄いので、サングラスを外せない」と言ったことがあったのを思い出した。ところが西田百合恵は特別色白でもなく、ふと外したサングラスに隠れたつぶらな瞳も、困るほど色素が薄いわけではなかった。一瞬、(色素が薄い外国人はどうするんだよ)と悪態をつきたくなったけれど、やめた。

強烈な違和感を覚えつつも、宴会は進んだ。

西田百合恵もフィギュアが好きなオタク趣味だと聞いていたので、いろいろ話しかけたところ、突然、「ごめんなさい、目を見られるのが嫌なんです」と不快感を示し、顔を背けた。

わたしの本能アラームが“触るなキケン”とけたたましく鳴り響いた瞬間である。よく分からないが、直感的に違法な者にありがちな臭気を感じ取ったのだ。

西田百合恵は、会が盛り上がった頃、妙なことを言い出した。

「わたし、〇×銀行の口座をつくろうと思ったら断られたんですよ。隣町だからってことで断られたんです。最近、厳しくなってるんですね。詐欺などの事件も多いから」

突然降って湧いた女社長の“口座作れない告白”に、(いくら隣街だからといって、んなことあるわけないだろう。買い物に来るとか、理由を説明しなかったのか)と思ったが、それよりなにより、経営者が初対面の人間に口座をつくれない、と打ち明けるなんてノーマルなことではない。適当に「へぇ」、とか、「そうなの」と頷き、マトモに返答するのをやめた。

佐藤良輔は、「彼女はさ、20人の社員がいる会社の社長なんだ」と嬉しそうに紹介したけれど、どうも違和感がつきまとう。職業柄、多くの経営者とお会いしているからこそ、ピンとくるこの違和感。どうもおかしい。

まぁそれでも、佐藤良輔が選んだ彼女だ。西田百合恵も佐藤良輔が大好きだといった。ものすごく違和感があったけれど、わたしたちの立ち入る問題ではないので、これ以上のことは突っ込むのはよそう。われわれはすでに大人なのだ。なにかあっても自ら解決する力は持っている。わたしは、この違和感を払拭すべくいつものようにバカ騒ぎに徹した。

―――が、どうも解せない。

西田百合恵は、本当に有名大学を卒業したソフトウェア会社の社長なのか―――。

予感的中

予感は的中した。

その宴の2週間もたたぬうち、西田百合恵はパクられた。早朝に突然、ガサ入れが入りそのまましょっ引かれたのだ。容疑はネット詐欺である。佐藤良輔も共犯の可能性がるとみなされ取り調べを受けたが、シロだと判明し、返された。西田百合恵は3週間以上経っても戻らなかった。

このとき佐藤良輔は精神的ダメージを負うことになった。おそらく相当うろたえたのだろうと思う。それよりなにより、3週間以上経っても戻らない西田百合恵について、起訴されたに違いないとピンときたが、よく分からないので法律に詳しい友人に尋ねてみたところ、「勾留期間は決まっている。そんなに長いのは、ひょっとして過去にションベン刑のひとつやふたつ食らってるんじゃないか」と銀縁の眼鏡を光らせ、ニヤリと口元を歪めた。

ひぃいいいいっ! 一瞬にしてムンクの叫びそっくりのポーズをとったわたし。

だが、それ以上にショッキングだったのは、佐藤良輔が、この前の泥棒事件も、「犯人は百合恵だった」と白状したことだ。

「あんたなにやってんのさ!」

わたしは驚いて大きな声を出した。まさかそんな女に引っかかるとは。

「で、どうするの? このまま付き合っていくの?」

「いや・・・もう信用できない」

その声に力はなく、今にも消えそうだったけれど、思い切って疑問を投げかけた。

「あのさ・・・言いにくいんだけど、彼女本当にソフトウェア会社の社長なの? 仕事場とか、あるいは仕事をしているところを見たことがあるの?」

「いいや・・・仕事場は見たことがないけど、仕事しているのを見たことがある。ボクの家でパソコン画面を見ながら指示をしていたから、社長だよ」

となんだかよく分からない歯切れの悪い説明をする佐藤良輔。

居酒屋のテーブルについたビールの水滴をなぞりながら、「・・・・でも・・・・彼女は可哀想な人なんだ・・・」と寂しそうにつぶやいたと思ったら、突然、「あれは・・・・彼女は病気なんだ! 幼い頃、両親に酷い虐待をされて、多重人格障害者になったんだ」と天を仰いだ。

「た、多重人格! 昔、テレビで見たことがあるアレか! なにそれカワイソ――――!」

うっかり何も考えず、そんな言葉を吐きそうになったが、すぐさま言葉を飲み込んだ。冷静になれ、冷静になれ・・・わたしは深呼吸しながらもう一度聞いた。

「あのさ、こう言っちゃあなんだけど、フツーに考えてさ、中小企業の社長がさ、盗みを働くほどの病気だったら業務を遂行するのは難しいよ。本当に会社の社長なの?」

「・・・・うん。あ、でも今は会長になった。仕事は優秀なスタッフに全部任せているって言ってたから」

「本当にそうなの?」

「本当だと思う」

「もう一つ聞くけどさ、経営してるとさ、所在地からはいきなり遠くに引っ越すことは困難だと思う。悪いけど、ハタから見たらあんたのところに転がり込んできたとしか思えないよ」

「う――――ん。彼女は本当に行くところがないからなあ。う―――ん」

佐藤良輔は考えたまま動かなくなった。

実は、「なんとなくおかしいよね」という違和感を抱いている人間はわたし一人ではなかった。幸いなことに、同じ事を感じていた人間が他にもいたのだ。この動物的カンというものは、様々な修羅場をくぐり抜けて生き抜いてきた末に身についたスキルであり、ちょっとやそっとじゃ鈍らない。そうして分かった衝撃の事実―――ブログに記載されていた西田百合恵の経歴である〇〇大学に〇〇学科は存在せず、堂々と経歴を詐称していたことを把握した。おそらくソフトウェア会社の社長も嘘だろう。ネットで彼女の名前を検索しても、ヒットするものはなく、会社を経営している痕跡も見当たらなかった。

この事実を皮切りに次々と恐ろしい手口が明るみになっていく。

狙った相手をロックオン! 嘘で固めたブログ

“なんとなくおかしい”―――から、“絶対におかしい”にグレードアップした西田百合恵に対する疑惑。一体コイツは何者なのだろう。

わたしは眠い目をこすりながら、西田百合恵のブログじっくりと読んだ。開設したのは今から2年ほど前。そこには佐藤良輔の心を掴みそうな内容のものが書かれてあった。マニアックな人形の写真もたくさんあった。

高級スポーツカーを乗り回すセレブっぷりを炸裂させながら、多忙な社長業務をこなす日々。

「今日も徹夜~」、とか、「スタッフともども頑張ります!」の文言が並ぶ。「時間が無いからコンビニ弁当」と弁当の写真が貼られていた。他には、恵まれない人々への募金を呼びかけ、「みなさん、あともう少しです! あともう少しで目標額です! わたしも会社の代表者として、今から銀行に振り込みに行ってきま~す♪」とあった。なかなか風貌に似合わず慈愛に満ちあふれた行いではないか。

フムフム・・・と、読んでいくと、一枚の写真に目が留まった。円卓を囲んで大人の男性達が会議をしている風景。L字型名札が机テーブルにあることから、どこかの審議会のようにもみえた。写真から重たい空気が伝わってくる。

「みなさーん♪ 百合ちゃん社長は早朝から経営者の会合に出ております(>_) 早く会社に帰りたーい」と書かれてあった。

けっ、なーにが百合ちゃん社長だよ。アラフォー女がよく言うよ――とスルメイカをかじりながら画面に向かって悪態をつくわたし。写真の重厚感に比べ、フワフワに軽い百合ちゃん社長のお言葉――――うーん、おかしい。いや、おかしいのは分かっている・・・もっとなにか・・・そう、もっと激しい違和感がこの写真から漂っている・・・・。じっと写真を見つめてみる。なにかがおかしい―――――。

―――――ああっ! なんだこの写真、デタラメじゃねぇか!

わたしはバシッと机を叩いた。写真のアングルは記者がニュースを撮るときのアングルだったのだ。違和感に気付かない方からは「百合ちゃん社長ファイト!」のコメント。

「はぁーい(^^)/ 年上の人ばかりだから緊張しまくりですぅ~」と可愛く返信してあるのには、思わず吹いた。おまえ、いつ記者になったんだよ、と1人で画面にツッコミを入れるわたし。

写真には時計が写っていた。拡大してみると、時計の針は昼を指している。おいおい、これのどこが早朝なんだよ・・・。コメカミがピリピリしてきた。あぁ、やばい、やばい。コイツぁ激しくヤバイ。どうしよう、どうしよう、どうしよう―――――。

ここまでやる女だ。なにをするか分からない――わたしは翌日、得体の知れぬ恐怖を感じて、意を決して信用できる友人数人に打ち明けた。なんていったって見過ごすことの出来ない事実が目の前に起きたわけである。被害が大きくなる前になんとか手を打たねばなるまい。手口を検証し、警鐘を鳴らすのは書き屋としての役目でもあろう。

それからというもの百合ちゃん社長の嘘は、他にもどんどん明るみになっていく。

数日経ったある日、友人のひとりが、「思っていたより遙かにヤバイ女だ」とやって来た。なんと、百合恵が更新していたブログの書き込みのほとんどがデタラメだという。

友人は、「仕事中に我慢出来なくなって食べたラーメン」、「スタッフと食べた高級料理」、「夜中のドライブ」、ほとんどの写真が他人様のブログの盗用だということを次々と指摘した。画像を検証していくと、忙しくてコンビニ弁当しか食べられないというコンビニ弁当すらも盗用であることが明るみになった。恐ろしいことは、どれひとつとっても、自分の携帯から、あるいはスマホから撮ったようなものは見当たらなかったことだ。

2013年8月のブログには、「びっしりスケジュールが埋まってまーす! 部長のヤツめ・・・w」の文言とともに、スケジュール帳の写真がアップされていたが、その写真は2009年8月のものだった。当然、これも他人様のブログからのパクリである。ずさんなヤツめ・・・w。

美味しそうなエビフライ写真もあった。

「本日の夕食はエビフライ! 百合ちゃん社長の自家製タルタルソースでぇーす!」

もちろんこの写真もまた、他人のブログからの盗用であるのはいうまでもない・・・・あらやだ、インチキ写真に引っかかった佐藤良輔のコメント発見。

「これ、作ったのですか? 美味しそうですね」と絶賛しているではないか。

「はぁーい、そうです。百合ちゃん社長がつくりましたよ~♪ ただの手料理ですよ。百合ちゃん社長がつくったタルタルは絶品なんですよ~(^^)♡」

――――――― 思わず頭を抱え込んだわたし。佐藤良輔、しっかりしろ! このエビフライは2007年ものだぞ! しかも作ったのはまったくの別人だ!

腹立たしいのは本当に困っている人の活動に乗っかり、“慈善事業”をうたっては一見、優しそうな女を演じて周囲を安心させる手口である。世間様に嘘をつき続けて他人を騙して生きている人間が、まともな仕事に就けるわけがないので、おそらく今まで詐欺を働いた利益でショボショボと生きてきたのだろう。不気味なヤツだということは、これで十分理解することができた。

これらを見る限り、①ブログを立ち上げ、②マニア系の記事アップし、③相互フォロー系からと政治家や自称人気経営者など誰でも友だちにしてくれる人を探して整え、④会社があるかのような画像と記事をパクッてアップ――という手順を踏んで、時間をかけて狙った相手をロックオンしていたことがわかる。

恐怖のマインドコントロール! 合理性を徹底拒否!

問答無用で反社会的人物であるということは痛いほど分かったが、さて、じゃあどうするか―――というほうが問題である。なんていったって人の良い佐藤良輔が破滅する危険性を孕んでいるので、言いにくいことだが、西田百合恵が極めて質の悪い人物であるということを指摘した。周囲に迷惑を及ぼす可能性を秘めていることも説明した。それでも好きなら仕方ない。彼女が多重人格障害と主張するなら治療に専念し、病気が治るまでパソコンは触らせない、外部とも接触をさせないようにする必要があると告げた。

この時はまだ、佐藤良輔に彼女の存在自体が嘘で固まっていたことを報告していない。これは最後の切り札として、取っておこうと思ったからだ。さらなる厳しい現実を突きつける前に、今の段階で気付いてくれよ、なぁ、佐藤良輔。祈るような気持ちだった。

佐藤良輔は苦いものでも食べたような顔をしていた。彼の目にはわたしがものすごく感じの悪い女に映ったに違いない。

パクられてから2ヶ月ほど経ったある日。

佐藤良輔から西田百合恵が保釈されたとのメールがあった。それを読んで、愕然とした。

メールには保釈が認められ、自宅に連れて帰ってきたとある。これにも驚いたが、最も驚愕したことは、今回の事件は別人格「アケミ」の仕業だと主張したことだ。

メールには、百合恵は子供の両親からかなりひどい虐待を受けており、そのことから身を守るために、最初に別人格が生まれた。虐待されている記憶がなく、別人格があるお陰で心のバランスをとることができたが、その後もいくつかの別人格が生まれた――とあった。アケミはその中のひとつであり、いままで百合恵にはなかった反抗期の反動として生まれた人格のアケミが今回の犯行を犯した―――佐藤良輔は、「このあたりの事情は検証済み」としていたが、誰が検証したのかは全く書かれてはいない。

「それでも百合恵は刑事的責任をとらねばならず、悪い事をしたと自覚している。問題だったアケミの人格はもうすでに消滅しており、本人も猛省している。今は、すっかり普通の常識人に戻っているし、もう二度とこのようなことを起こすことはないと断言できる状態だから、何も聞いていなかったことにして仲良くしてやってくれ」――そんな趣旨が書いてあった。

あいた口が塞がらないどころか、アゴが床に落下するほど呆れ果てた。虐待されていた記憶がないと言っておきながら、どうして虐待されたと分かるのか。こっちは百合恵が他人の画像を悪用し、虚構にまみれたブログで人様を騙していたことを知っているんだぞ。なーにが、「常識人に戻っているので、通常通り仲良くしてくれ」、だ。冗談じゃない、あたしゃヤダね。こんな女と友達なんかなれるわけがないだろう・・・と思いつつ、怖いもの見たさもあって、久しぶりに更新した西田百合恵のブログを覗いてみたところ、そこには、シャバに出た喜びが記されてあった。

「♪ヒャッホ~―――\(・∀・)ノ―――久しぶりぃ♪」

思わず膝から崩れ落ちそうになった。

おいおい、これのどこが反省しているんだ。しかも、佐藤良輔ったら、ネットで詐欺を働いた女になんでまたパソコンをいじらせてるんだよ! 無責任すぎるじゃないか! と激しい怒りが込み上がったが、なにか問題が起きたら精神疾患のせいにする――という手口を垣間見たわたしは、一気に背筋が凍った。

最後の忠告

ああ、どうしよう、なんて佐藤良輔に返信すればいいんだ。絶対に、こんなヤツらとは友達になれない。絶対に、だ。怖い怖い怖い!!!

悩みに悩んだ末、

「ごめんなさい、こういうことについては理解ができません。

理解をするまで時間がかかります。いま、ちょうど仕事が多忙なので、申し訳ないのですが、頭の中を混乱させたくないのです。しばらく理解をするまでそっとしといてください」

と返事をし、恐ろしくなったわたしはソッコーで医師と臨床心理士に相談した。

「一般論としてさ、本当の多重人格はそう簡単に治らないよ。もっとヤバイのは演技性人格障害といってね、犯罪者が多重人格障害を演じるケースがあること。案外、このケースは多くてね、演技性は犯罪性が高いので関わると面倒だよ。なんとかしたい気持ちも分かるけれど、今すぐ逃げたほうがいいね」と身を案じる丁寧なアドバイスをいただいた。ますます恐怖で頭を抱えるわたし。うーん、困った。

しばらく経った後、周囲にアドバイスをいただきながら、慎重に言葉を選んで、佐藤良輔にメールを送った。恐怖を感じている、ということを伝えなければならなかった。

「先日のお申し出について、時間をかけていろいろ考えましたが、どうしても理解することができず、それどころか日を追うごとに恐怖さえ感じるようになりました。申し訳ございませんが、貴意に沿うことができませんので、ご配慮のほどをお願いいたします」

するとその日のうちに、「理解しがたいことは分かっている。今回、勾留中に百合恵と長い時間をかけて、たくさんの手紙のやりとりの末に理解するに至った。メールだけで理解しろというのは無理な話だと思っているけれど、医学的にも多重人格障害というのが事実として存在する、ということだけでも認識してほしい」という残念な返信があった。

多重人格障害という病があるということは知っている。でもね、佐藤良輔、良く聞けよ。病と言い張るあんたの彼女が、別人格が消滅し、猛省したと主張するのであれば、まずは嘘で嘘を重ねたブログを閉鎖し、しばらくは外部と接触するのを止めるだろう―――。

わたしは友人として最後の忠告をした。

「医師や臨床心理士によると、多重人格障害はそう簡単に治るものではない。犯罪者が多重人格障害を名乗る演技性もあるのだ」と述べた。

ところが、真面目なわたしの忠告はひとっつも届かなかった。

それどころか、若干キレ気味に、「もちろんそういうことは理解しているし、別人格を消すことは難しいという話も知っている。こちらもいろいろ調べたわけで、今回の場合は、いくつかある人格を統括する人格がいて、それを一度隔離して出られないようにしていた。そこからその人格を消滅させた過程に関しては、たぶん医学では証明できないでしょうし、専門医でも否定するであろうことも知っている」と速攻で返信してきた。

佐藤良輔の説明を読んでいくうちに身体がブルンと震えた。病気だと主張しているにも関わらず、きちんと診察していないのはなぜだ? と疑問が湧いたが理解できた。そう、医療を拒む理由が他にもあったのだ。

「ここからはオカルトの領域になるので、説明しても理解されないだろう。今回の件に携わってくれた方は、百合恵と15年以上の付き合いのある先生(霊能者)だ。信用に値する方だと思っている。その先生の力によって、問題のある人格を消してもらうことができた。このことは理解してくれとは言わないが、自分はそのことを信用している。あなたに理解してもらうのも到底ムリだと感じているし、この考えを押し付けようとは思わない。今後は距離をとってもらっても構わない。それは仕方ないことだと思っている」

わたしは目を閉じた。ものすごく切なくなった。もう、完全にイっちゃってる―――。

佐藤良輔は、西田百合恵の多重人格障害をはっきり“検証”していると主張したが、医師の診察の結果、結論に至ったことではないことがこれでハッキリした。おそらく西田百合恵も嘘がバレるのを恐れて診察を拒否しているのだろう。

佐藤良輔よ、目を覚ませ! そんなデタラメあるかいな!

―――とは思ったものの、これ以上、合理性に欠いた佐藤良輔に、なにを言っても無駄だろう。残念だけど仕方ない。大切な友を失うのは悲しいが、わたしは諦めた。

佐藤良輔は、西田百合恵のアケミを名乗る悪人格が消滅し、マトモになったと主張しているが、百合恵は反省しているどころか、保釈中にもかかわらず、嘘を重ねて作り上げた自分のサイトを継続しており、この期に及んで平気で書き込みをして世間との接触を図っている。

最近、西田百合恵のお友達だという檜山恋香(美人女性医師)の存在を知った。ギャルモデルのような可愛らしいお顔をして微笑んでいる写真付きのSNS。

だが!

女性医師は、どうも西田百合恵本人のようだ。その理由は、使用されていた画像のほとんどが西田百合恵の使用していたものと完全一致し、西田百合恵とサイトのつくりが全く一緒なのだ。ただ、違うのは医師という職業と顔写真である。こちらのサイトもしょっ引かれる直前まで、佐藤良輔の家の中でのうのうと新たな獲物を物色すべく、更新をしていたのだから恐ろしい。

西田百合恵と檜山恋香は、ふたりとも、有名大学卒業のハイレベルな女。

オタク趣味。

1人でコンビニに行くのが好き。

盗用写真のずさんな使い回しの一致―――これのどこが多重人格なんだよ。どう考えたって、人格は1つしかないじゃないか。どこを切っても金太郎飴のように同じ顔しか出てこない。悪がバレたらまた別人格の仕業にするつもりか。そんな戯れ言は通用しない。世間をナメるなよ。

ここからみても西田百合恵は、多重人格者でもなんでもない。人格はただひとつ――――。

犯罪行為に罪の意識をまったく感じないデタラメでズサンなやつ。

これが西田百合恵の本性だ。

その後、恐怖に感じているから配慮してくれ、とお願いしているにもかかわらず、佐藤良輔から何度かメッセージをいただいた。“なんとか分かって欲しい”という気持ちは伝わってきたが、心を鬼にして取りあわなかった。悲しい気持ちになった。

佐藤良輔は「立場によっていろいろな考え方もあるのに、あなたにその考え方はないと分かった。理解してくれないのは残念だ」と苛立たしさを見せたけれど、そんなことぐらいこちらも知っている。崩壊した論理を突きつけられたこっちの身にもなってみろ。常識がないから怖いと言って防御しているのも分からないのか。それ以上に、わたしは極めて質の悪い犯罪行為を正当化するなど受け入れることはできない。断固として拒否する。

おやおや、また誰かが檜山恋香に引っかかってコメントしているようですよ。あぁ、闇雲に友達を増やしたいアナタですね。あなたのな~んにも考えない「いいね」、が、またあなたの周囲に伝染します。

類友の法則―――寂しい大人は騙される

今回、この事件をキッカケにいろいろ考えさせられた。木嶋香苗にしろ、西田百合恵にしろ、こういう女になぜ、男は騙されるのか―――。男女の出会いは様々だが、ネットがきっかけになった場合、相手とのやりとりは、たいてい妄想から始まる。もちろん、うまくいくカップルもいるだろうが、佐藤良輔は西田百合恵の虚構にまみれたブログを読んで「スポーツカーをさっそうと乗り回すソフトウェア会社の女社長」をイメージした。まったくのデタラメとも知らずに。

期待に胸を膨らませながら出かけたというのに、言っちゃあ悪いが、想像と真逆の女が現れた―――となると、いくらモテない男でも通常は「うっ! ヤバイのが来た」と転がるように逃げ出すと思うのだが、逃げなかったのは、百合恵の虚構にまみれた経歴がよほど魅力的に映ったからだろうと推測している。心の隅っこで、セレブ臭漂う女に“なんとかしてもらいたい”と切望していたのだろうか。だとすれば、お互い利害が一致しているわけで、これもまた類友の法則にのっとった出会いだったのかもしれない。結局、欲に目がくらんで冷静な判断が出来なくなってしまったことが招いた悲劇でもあろう。

生きていると地雷を踏むことなんざ、多々ある。地雷を踏んだ分、人は成長する可能性があるとも感じている。ただし、同じ過ちを繰り返すのは、単なるバカモノ扱いになってしまうわけで、そうならないためにも、言いにくいことをきちんとアドバイスをしてくれる人が周囲にどのくらいいるかが重要になる。わたしは人生を切り拓くための重要な鍵となるのは人との出会いだと思っている。たしかに希薄な人間関係は煩わしいこともなく、都合のよいことばかりで心地よいかもしれないけれど、現実社会では砂の城のような人脈を構築しても意味はない。本当に困っているときこそ、本領を発揮するのが人脈だ。

最近になって中年男性が、SNSを利用し、むやみやたらに交友関係を拡大させようと企てているのを目の当たりにするようになった。出会い系サイトに誘導するような人物や犯罪行為をなんとも思わない問題人物であっても繋がろうとする。こうした大人達の多くが、経歴や容姿などその人物を形成している“上面”しか見ていないことがよく分かる。だから騙されるのだ。

うっかりおかしな人物と繋がってしまった、としても気付いた段階で軌道修正すればいいのだが、問題は、本人がいつまで経っても気付かない場合だ。危険人物と繋がっているという自覚もないので問題を抱えたまま、他人に接触しようとする。成熟した大人にしては極めて無責任な行為だ。おそらく己の利益のためには他者を軽視する精神が根付いているのだろう。現実社会では、このような人物は、まったく信用に値しないとされ、疎外される。寂しくなるのも当然だ。

SNSの活用は、共通の話題を持つ人々が出逢い、新しい交友関係が構築できる可能性を秘めている素晴らしいツールでもある。ただし、使い方を間違えると知らずのうちに周囲に迷惑をかける場合があるということを知って欲しい。

インターネットを介した詐欺事件は年々増加傾向にあり今や大きな社会問題でもある。おそらく今回のケースは氷山の一角だろう。読者の皆様の危機管理に少しでも役立てていただければ幸いであるとともに、これ以上被害が拡大しないことを切に願っている。

これを機に、無責任に“友達を増やすためだけを目的”としたFBの友達申請は一切、受け付けません。出会い系サイトに引っかかる方も削除対象です。

わたしは限定される業界の中で動いているという、極めてマイナーな書き屋だが、常に心の中では頭にチョンマゲを結い、刀をさして仕事をしている自負がある。

というわけで、感じ悪くてごめんなさいね。

アディオス!

本当に日本の女性は生ぬるいのか

セクハラヤジについて、その場で反論しなかったのはなぜか・・・という新たな議論が湧き上がっているようだ。女性都議の憤りが生ぬるい、ということだろうか。

ちょいと恥かしい経験を踏まえて書こうと思う。バツイチの子供なしだが、社会の波にもまれながら生きている女性の意見だと思って聞いてくれたらありがたい。

下品な暴言に慣れていない女性にとって、今回の件は、いきなり頬をぶたれたのと同じ。

わたしは若い頃、薄汚くてくたびれたオヤジ(上司)にいきなり胸を掴まれたことがあった。反論はおろか、「ひっ!」と言ったっきりだった。怖くて仕方なかった。家に帰って悔しくておいおい泣いた。こんな屈辱を受けたのにどうして反撃ができなかったのかと悔やんだ。当時は、いきなり不潔でくたびれて人生仕方なく生きているような、しかも父親くらいの年のオヤジがいきなり牙をむいて、うら若き女性のおっぱいを掴んだということは非日常的であり、ワケがわからなかったのだ。実際、本当に驚くと声も出ないものだと知った。(余談だが、後日、周囲に言いふらすという反撃に出たが、被害に遭ったこちらも恥をかいたという苦い記憶がある)。

また、人間というのは、不意打ちを食らうと、ヘラヘラと笑うこともある。これまた経験上の話だけれど、わたしは子供の頃から、ものすごく理不尽な目にあったときや緊張するとニヤニヤするので、よく叱られた。どうしてだか分からない。おそらく本能的なものだろうと思う。「これ以上攻めないで~」といったところか。

今では、笑顔は身を守るときの防御の一種なのかもしれないとも思っている。大人になってからも窮地に立たされるとニヤニヤするクセがあって、自分でもどうしたもんか、と呆れているくらいだ。

わたしの例は極端なニヤニヤの例だが、これは女性に限ったことではないと感じる。少しでもトラブルを避けたいと思うのは本能的なものであるからだ。

SNSを例に取ると、文字のみだけでは相手にぞんざいなイメージを与えてしまう場合もある。だから語尾に顔文字を入れたり、(笑)やwwwww などを入れたりと、柔らかいニュアンスを加えてカドが立たぬようにする方も多い。誰にも教わらなかったことだけれど、笑顔は相手からの攻撃をかわす防御みたいなものだ、と思ったのはこうした理由からだ。なので、本能的にビックリしたとき、一瞬だけ笑顔になってしまうのはすごく自然の反応ではないかと思った。

今回、女性都議が言葉の暴力という被害に遭われてしまったが、騒がないのも悪いともとれる意見は、たまたま虐めたい子がいたから虐めてみたけれど、「殴られたら文句を言わない方もどうかしている」という理屈に近いモノがある。問答無用で理不尽に殴る方が悪いに決まっているではないか。

女性都議の力量を問う声もあったが、その前に都議も人間である。この暴言はどんな強かで頑丈な精神の持ち主でも該当者であれば、一瞬怯むであろうと安易に想像がつく。公の場であるから、煮えたぎる怒りを正しく美しい日本語に変換するために、脳味噌がフル回転、感情を司る前頭葉がオーバーヒートしてしまい思考停止になっても不思議ではない。

例外としてわたしのような気が強い女性となると、「誰だ! 今言ったのは! 表に出やがれ! 」となり、機関銃のように悪い言葉をまくしたて、大騒ぎをする可能性があるでしょうけれど、現実的にはそういう女性は少ない。すぐさま反撃できるような性質が形成されるまでには、生まれつきの性格に加えて、社会に揉まれた時間がかかっているのだ。その場で品性の卑しい輩を相手にきつーい反論ができるまでになるには、それこそ、ある程度の人生経験が必要かもしれない。

ただし、不潔な中年に胸を鷲掴みにされるという恐ろしい経験をしたわたしが今、言えることは、このような経験はしなくても良い経験だったということ。「そこにおっぱいがあったから掴んだだけだ」と己を正当化するような輩をすでに時代は許さなくなった。

今回の「自分が結婚しろ」、「産めないのか」発言は、セクハラ発言、というカテゴリーのようだが、セクハラなんてもんじゃない。言葉の暴力だ。この件については、女性だけでなく、多くの男性からも怒りの声を聞くことができた。つまり、こうした発言そのものが許し難い問題である、という認識を多くの人々が示している。この暴言を吐いた議員は潔く名乗り出てもらいたい。

21世紀の日本にこのような公式な場において、暴言ヤジ議員がいて、周囲も嘲笑するといった風土がある限り、真の意味で女性が社会進出に結びつく政策を議論するのは難しいと感じる。上辺だけの「女性進出を!」なーんて、スローガンはいらない。進出そのものを阻害しているのは風土であることを忘れてはいけない。また、幸いなことに今の日本はグローバル化も進み、多くの人々がこういったことに気付いている。分からないのは一部の政治家だけであろう。

最も重要なことは、何度も何度もしつこく申し上げるが、多様化する世の中において、「性別や年齢を理由に個人の可能性を否定することのない世の中の仕組み作り」だ。「偏見に満ちたマジョリティが正しいという社会であってはならない」ということなのだ。

下品なセクハラやじを飛ばしたのは誰だい?

ニュースによると東京都議会の都議会の本会議で女性議員が女性の妊娠や出産を巡る質問をしていた際に、男性の声で「自分が早く結婚すればいい」、「子供もいないのに」、「産めないのか」などという、とんでもない下品なヤジが飛んだというじゃないか。

これが本当であれば、誰がこんなことを言ったのかを追究してもらいたい。

こんな男性議員が仮に「われわれは女性の活用を支援します! 頑張れ日本の女性たち!」なんて主張をカッコよくしても、誰が信じるかっての。

「こういう男性に限ってさ、女性の活用を応援するといいながら、女性を悪用したPRを平気でするんだよね」、と多くの女性達は冷静にみていると思うぞ。

そもそもこの下品な発言の根底にあるのは、こういった発言が恥ずかしいことだ、と思わない感性にある。女性が子供のいない男性に向かって「タネがないのか」と発言するのと同じだ。実に下品すぎる。

こういったことをなんとも思わない男性が考える女性活用はどんなものなのか問うてみたい。このような馬鹿げた発言が公の場であるとは、本当に日本は先進国なのか、と疑いたくなった。というより、この「活用」という言葉もなんだかピンとこないというのが本音である。逆に「男性を活用する」とはあまり聞かないのはナゼだろう。どうせなら「能力の活用」と言って欲しいもんだ。

活用とは、大辞林では「物の性質・働きが十分に発揮できるように使うこと。うまく使うこと」とあった。人間が人間をうまく使う・・・という意味合いも含むわけで、この上から目線的な「女性の活用」という自体、あまり好ましく思えない。

私は常々、「性別や年齢を理由に個人の可能性を否定することのない世の中の仕組み作りが重要だ」と主張している。これが欠落すると、持続不可能な日本になりかねない。

以前聞いた話では、日本には身体障害者が150万人、自閉症は100万人、うつ病は400~500万人、その他にも引きこもり、認知症、知的障害、精神疾患・・・全てを合わせると2000万人を超えるとのことで、つまり日本人の5人に1人はなんらかのハンディキャップをお持ちである。人間は五体満足でいることのほうが少ないのだ。少子高齢化が進むので、この数字は今後、増加していく可能性が高い。

それだけじゃない。両親も年を取り、痴呆症やアルツハイマーにかかるかもしれない。多くの働き盛りには生活習慣病という病も忍び寄る。もちろん他にも重い病気にかかったり、事故にあったりするかもしれない。そして忘れちゃならないのは、これらのリスクは皆、平等にあるということ。いつまでも家族共々健康なことはあり得ないのだ。

結婚したり、離婚したり、親や子供の問題を抱えていたり、子供がいなかったり、シングルマザー(ファザー)だったり、仕事が忙しくて恋する時間がなかったり、日本は実に様々な人が社会を構築している。

病気や障害を持っていることは決して恥ずかしいことでもない。結婚をしないことも恥ずかしいことではない。われわれは人間だ。持続可能な元気のよい日本にするための鍵は、“男女の差別”ではなく、“皆が抱えるリスク”とうまくつきあいながら、いかに問題を解決するかにある。

毎度しつこく申し上げるが、それは、「偏見に満ちたマジョリティが正しいという社会であってはならない」ということ。いくつになっても健康で恋愛も仕事もうまくいくというスーパー健常者だけが社会を構成していると思ったらまさしく大間違いだ。

虚構の世界の住人

復興予算を使い込んで一躍有名になった大雪りばぁねっと代表である岡田栄悟といい、ゴーストライターの存在が明らかになった佐村河内守といい、最近、おかしなニュースが多い。

さて、仕事のためにある程度のハッタリをかますのは誰にでもあるけれど、自分を器以上に見せかけるだけが目的の自己愛中心型の中には、不正を犯してもなんとも感じないというか、ハッタリで世の中なんとかなると本気で思っている方もいるから注意が必要だ。

こういったハッタリが功を奏した場合、①メディアが取り上げる、②ブームを察知した国や自治体が応援する、③有識者も加担する――という流れができるときがある。

佐村河内守や岡田栄悟のような輩がもし、わたしの周囲にいたら・・・と想像してみた。

おそらく、「おかしなヤツだ」とピンとくるハズだ。岡田栄悟は、なんていったって破廉恥な痴態顔舐め写真の数々を撮らせても平気な人物である。通常、なんとなく“近づいてはイケナイ”という本能アラームがものすごい勢いで鳴り響きそうな輩になぜ、人は騙されるのか少し考えてみたい。

「震災復興のため」としながらも、趣味の軍隊ごっこを国の金でまかない、研修と称しては一部の幹部のみで国内外に遊びに行ったり、被災地でニューハーフショーを開いたりとやりたい放題食べ放題の岡田栄悟。一方、佐村河内守はゴーストライターの存在も明らかになった挙げ句、耳が聞こえているのではないかという疑惑が勃発し、大騒ぎになった。実は問題になる前から、メディアへの露出が増えるにつれ、手に包帯をしたり、杖をついたり、急激に弱っていったのをみて、演技臭さを察知した。なんだか「天才芸術家は身を削り、苦しみもがいて作曲しているのだ」と不自然に誇示しているように感じ、確証はなかったけれど、疑わしいね、と家の中では話していた。

さて、大雪りばぁねっとの事業報告書の中には、行方不明者捜査救済活動や震災復旧、復興支援活動、復興のためのボランティアの支援や、振興のための人材育成など、もっともらしく良いことが詳細に書かれている。実際、岡田栄悟は遺体捜索のボランティアで岩手県山田町に出向いていた。活動の場を広げるためには人手も必要だ。そこで、「町民を雇用しよう」という動きに出た。これらの活動は評価され、町から特別職にあたる復興支援参与に任命されている。

交響曲第1番「HIROSHIMA」を作曲したと嘘をついた佐村河内守に対しても、広島市が「自らの苦と原爆の闇を重ね合わせながら、核兵器の廃絶への思いを込めている」と評価し、広島市民賞を授与している。

岡田栄悟も佐村河内守も一見、あたかも人間として正しい主張を前面に押し出しているところがキモである。奇妙さに気が付いた人のほうが間違っているように錯覚する場合があるのは、「こんな素晴らしい活動をしている人になんてことを言うんだ」という風潮を大勢と一体化することで作り上げていたからだ。

先述のとおり、ブームになると矢継ぎ早に権威のある人々(権威があるように見せかける人々も含む)が寄ってくる。ここで問題なのは、「著名な先生が高い評価をしている」、あるいは、「国や自治体が応援している」等の理由から、間違った判断をしてしまう人々が出てくることだ。大勢が騙される一因でもある。だからこそ立場のある方、有識者はしっかり見極める目が必要なのだと思う。

根本的な部分を考える能力が薄いと、重要な事がすっかり抜ける。スローガンの聞こえが良く、どんなに素晴らしくても、プロセスと目的、言っていることとやっていることが合致しなければ、主義主張に一貫性が持てず、そのうちメッキが剥がれるものだが、大雪りばぁねっとのように国のお金が流れていた場合は、大きな問題であろう。輩のただれた欲望に大切な復興支援のための資金が使われていたと思うと腹立たしい気持ちでいっぱいだ。

一見、支援や救済活動といった崇高な行動を示しつつ、自己犠牲の精神が皆無だったという彼ら。冷静な判断能力もなく、責任感もないから厳しい状況にさらされると、とたんに逃げ出すという悪質さも持ち合わせている。

実はこの事件のケースに似ている事例を最近知った。

彼の名前をXさんとしよう。詳細は省くが、彼もまた自己犠牲精神を前面に押し出しているわりには主義主張が一貫せず、道徳も著しく欠落していた。それを周囲が指摘し、咎めると、とたんに論点を変えて現実逃避をしてしまう。

自己犠牲精神で世の中を変えるといったキレイ事の中でXさんとXさんに依存すればなんとかなると思っている一部の人間だけが虚構のきれい事に酔いしれ、周囲はそのしわ寄せを食らい、ますます混乱するという現実がそこにはあった。

世間のトップに立つ自分の優位性を繰り返しドラマ仕立てで発するXさんをみると、「世の中を変えたい」という心に隠された根本部分が、他人を操作したいという歪んだ気持ちからくるものであると推測できた。おそらく本来の自分に自信がない。また、それを認めたくない。この自己愛を満足するには社会の称賛と自分を飾り立てる費用が必要であり、このアイテムをなんとしても手に入れたい――そんな痛々しい思いが漂っていた。

ところが結局、厳しい現実を突きつけられると逃げ出すので、一貫した筋が通らない。きれい事を並べる割には抜本的な問題意識や知識が薄いので、自ら発している矛盾や“不正”にすら気付かないことの“コトの重大さ”も考えることもない。考えることもないから反省もすることもない。

こういった闇を見抜けない人の中にはきれい事のカラクリに巻き込まれ、共に依存し合うようになるというダークなスパイラルに陥る場合もある。こうなるとやっかいなのは言うまでもないだろう。

人間だから野望があっても当たり前。野望は働く動機付けにもなるが、そこに“著しい不正”があってはならない。やみくもに他人からの称賛を異常に欲する場合、全エネルギーがそちらに集中してしまい周囲がみえなくなる。やってることと中味がまったくズレた発言もおかしい、と思わなくなり、倫理観が欠けていることすら気付かない。本気で金と権威でしか人を惹きつけられないと思っているとするならば、疑わしい品性の持ち主だということだろう。

こんな話、ひょっとしたら氷山の一角かもしれない。

弱者をむりやりつくりたがる輩は要注意だ。

ブーム感満載の「女性活用」、「〇〇系女子」ってのもうやめようよ

STAP細胞を開発した小保方晴子さんの快挙が連日報道されている。

ところが――――。

毎度、しつこいくらいに言っている違和感がまた出てきた。

2年ほど前に書いたコラム「〇〇女子ってなんだ!?」↓

http://seizougenba.com/node/1210

この違和感は、「可愛らしい女性の快挙」、「割烹着」、「リケジョ」、という言葉がこれでもかと出てきた挙げ句、彼女がしていた「指輪」や「ムーミン好き」という実にどうでも良いことばかりにスポットが当たり、ドクターである小保方さんの偉大な研究開発が軽く見られてしまうという危機感から来るものだった。

割烹着は構造を見て頂くと分かるとおり、手術着と似ている。作業は身体の前でするものだから異物(埃など)を嫌う環境下において、ボタンやヒモなどは後ろにあったほうがいいという理屈にあう仕様なのだ。割烹着に着目したという視点に、さすが研究者だな、と感じた。

さて、本題に入ろう。

最近はなにかっちゃあ、「女性の活用を」という動きがある。

ビジネスにしろ研究にしろ、女性が注目されなきゃいけない理由を問いたい。

「女性ならではの感性を生かす」という言葉もよく聞く。分からないわけでもないが、感性はそもそも性別で分けるものではない。

中味なくして女性、女性と大騒ぎしていると、「うちは女性を活用している。時流の最先端」というポーズだけの女性活用になりかねない。この場合、叫ばれている「女性の地位向上」とはまったく逆であり、女性を悪用したPRに成り下がる危険性を孕んでいる。

製造業界ではすでに当然のごとく、企業規模関係なしに適材適所に人材を配置している。必要とされる個人の能力は環境によって違うが、求められる能力に区別はあっても差別はない。男女とも若かろうが年配者だろうが優れた人は優れているし、ダメなヤツはダメダメなのだ。

ここで主張したいことは、「性別や年齢を理由に、個人の可能性を否定することのない世の中の仕組みづくりが重要である」ということ。女性だけに注目しなければならない理由はどこにもない。

知人が先日、「女性が私たちの力をみせましょう! というのはまだわかるが、オッサンが企画する“女子力イベント”に違和感がある」と言っていた。まったく同意見である。最近は「リケジョで美人~~」などのワケの分からない企画まで飛び出てきて、それに進んで乗っかる女性が増殖しはじめた。こういったブームありきの場合、リケジョというブームに乗っかり注目をひくことが狙いなので、本来の目的である理系の面白さを追求するには至らないことのほうが多い。

今回、小保方さんのぜったい諦めない執念には大きく感銘した。

小保方さんを支えた方々も素晴らしい。小保方さんが相談をしても諸先輩が「知らん」とソッポを向いてしまったならば、ひょっとして今回の成果には結びつかなかったかもしれない。今回のこの素晴らしい成果は小保方さんが積み重ねてきた研究はもちろん、研究をとおしてできた交友関係も素晴らしいものだと知ることができる。これは女性力ではなく、お人柄と努力といった小保方さん自身の“総合力”の成果であろう。

もうひとつ言いたいことがある。

ips細胞を活用し、世界で初めて網膜細胞などの製作に成功した高橋政代さん(神戸理化学研究所網膜再生医療チームチームリーダー)は、偉大なドクターである。世界初の技術なのにもかかわらず、国内メディアでの露出が少なかった。しかも、なぜか「〇〇女子」とか、「リケジョ」などという呼称もなかった。もちろん、こんなことは言わなくても良いことだが、よく考えてみて欲しい。

言いにくいことだが大切なことなので正直に言うことにする。

女性はいくつになっても女性だ。わたしだったら、「キミの取り柄は研究だけで女性としては魅力が乏しいね」と指摘されている気持ちになる。高橋さんは成熟した女性だからこのようなバカバカしいことなどなんとも思わないかもしれないけれど、未熟な中年女の私が同じ立場だったら・・・と想像すると、偏見に満ちた差別を感じて、毎夜赤提灯で飲んだくれ、「ちきしょ。あたしが中年だから注目されないのか」なんて、確実にひねくれるだろう。

こんなバカバカしいことが多発しているからこそ、日本において世の女性達は仕事のやりずらさを感じているのかもしれないとフと感じた。

だから安易にブームをつくるだけの本質を疎かにした「女性力の活用」なんて、バカにすんな、と思っちゃうわけなのだ。

最後になるが、グローバル化が加速している世の中において、老若男女が出入するコンビニなどに剥き出しにしておいてあるアノ本―――たとえばお尻剥き出しの女性が表紙の「OLのみだらな秘密遊び」とか、「昼下がりの奥様の欲望」など(←注:分かりやすくするために適当に見出しをつけた)のワイセツ本を、せめてひっそり置くなり配慮が欲しいものだ。「女性が働きやすい世の中を」なーんて言う前に細かいことだが、こういった日本の風潮をもう一度見直す必要がある。

ブームありきで「女性活用」と言われてもピンとこないのが現実なのだから。

年末に思い出す「当たり前の日常」

今日でサヨナラ2013年。今年も良い出会いに恵まれ、とても充実した年を過ごすことができました。

ところで、わたしは1999年の年末から、大晦日になるとずーっと同じ事を考えることにしています。

1999年というとまず頭に浮かぶのは、子供時代。

「ノストラダムスの大予言」が流行りました。

テレビや雑誌ではこの予言について特集を組み、無邪気な子供時代のわたしは恐怖のどん底へ突き落とされたものです。

大人になっても、1999年を迎えるまで、心の隅っこで「恐怖の大王が降ってきたらどうしよう」と密かに心配していたけれど、その年、わたしにとって恐怖の大王よりも遙かに考えなければならない事態が発生しました。

2000年問題です。「Y2K問題」とも呼ばれましたね。

思い出した方もおられると思います。

当時、コンピュータの年表示は下2桁主流だったようで、2000年になると、「00」となり、様々な電子機器が誤作動を起こし、世の中がパニックになる・・・というアレです。

なにかあるかもしれない・・・と、ドキドキしながら新年を迎えたことを思い出します。

ところがです。

ご承知のとおり、大きな問題は起きませんでした。

「あ~なにも起きなかったね、よかったね♡」

2000年の幕開けはこんな感じでした。

だけど。

わたしはこの時、なにもない日常を送ることが、いかに大変かということを改めて知ったわけです。

われわれの生活を豊かにするために、一体、どれだけの人がかかわっているのだろう。

当たり前のことはちっとも当たり前ではなく、皆さんの仕事っぷりがあるから、わたしたちはこうやって当たり前のように平和に過ごせることができるのです。

あれだけ大騒ぎをした2000年問題も、今では誰も話題にしません。

ですが、忘れちゃならないのは、なんでもない日常を送れることは、なんでもないことではないということ。コツコツと地道に働いているいろんな人々のお陰だということ。

ものをつくる・・・ということはとても尊いことだと改めて考えさせられます。

なので、私は1999年の年末以降、毎年2000年問題を思い出して、あのとき味わった感情を再び呼び起こすことにしています。

2013年も今日で終わり。

産業界で働いている皆様、お疲れさまでした!

困った人が大好きな困った人が求める「見返り」

困った人が大好きな困った大人が最近増加しているようだ。

私も過去、この種の類いに悩まされたことがあるので、今ではすっかりこの類いに触れないように細心の注意を払っているのだが、潜在的にこの種は日本全国多く生息していると見られ、今日もどこかで弱者を探しているようにも感じる。この問題はなかなか根が深く、人間の複雑な心理が垣間見える。

さて、他人に自分を良く見せるために必要以上に必死になっている方を見かけることがある。もちろん、仕事をしていれば、ボロボロのクタクタでは相手に「この人、大丈夫かな?」と余計な心配をさせてしまうので、ある程度、見せかけは必要であり、状況によっては違う自分を演出することもあるだろう。

ところが、中には、他人に認めてもらうことに痛々しいほどエネルギーを集中させてしまう人がいる。他人に良く思われたいがために周囲を犠牲にし、心の充実を無視した人々。こういう人のほとんどはストレスを溜め込んでいるとみていい。そういうものをまとった人は周囲に居心地の悪さというか、違和感を与えるものだ。

もう昔話なので事例とするが、知人にXさんという人がいた。

「困っている人を見たら放っておけない」が口癖だった。

一見、聞こえが良いのだけれど、Xさんが不自然なのは、自分が幸せではないのにやたらと“人類愛”を説くことだ。身近なところに幸せを見つけられずに、他人に大きな幸せを与えると思っているところに違和感があった。

当時、人員不足で困っていた私にやたらと笑顔で近づいてきたXさん。人員不足といっても、一過性のものだったのでそんなに深刻な問題でもなく、「手伝ってあげる」というXさんの親切な言葉を断った。

だが、「少しだけ悩んでいる程度だ」と説明しても、「いいや、あなたは困っている。このままだと良くない」と言い張り、一歩も引かない。

「困っている人に対して親切にするのは当然じゃないか」

私は困った。なぜなら、Xさんがこのように、やたらと親切を口にする割には全く気配りのできない人だったからだ。夜中の11時過ぎに「困っていることはないですか」と電話をかけてきたり、夜中に突然、「困っていると思って」とアポなしでやって来くることもあった。

一見、“困っている人を助けたい”という謙虚な動機を示しているXさんだが、不純な下心が丸見えである。受け入れるわけにはいかない。しかももの凄く不潔な風貌で生理的に受け付けないタイプだったのでなおさらだ。ミミズのほうがまだ可愛い。

さて、困った人を見ていると放っておけないXさんは、ボランティア等の活動が好きだったが、心底本当に困っている人の深刻な要求を目の当たりにすると、理想と現実のギャップに耐えきれなくなり、「できない理由」を並べ、途中で投げ出してしまう癖があった。しかも相手が意見を述べるととたんに不機嫌になり、自分の思い通りにいかない苛立たしさを露わにする困ったちゃんなのだ。

「弱者を救うという崇高な行為をしている自分の言うことを周囲が聞くのは当然である」と本気で考えているフシがあり、Xさんは、それに対しての称賛という見返りを求めていたのだ。つまり、困っている人を助けたいという崇高な行為に隠された心の内は、強烈に「他人から称賛されたい、感謝されたい」という自己愛からくるものだった。

Xさんは、本業である職場環境も自分を取り巻く人間関係も不満だらけで、自分を愛してくれる人は身近におらず、自分も周囲を愛せない。求めていた生き方を送れておらず、悪いことの原因は全て世の中のせい。政治が悪い、会社が悪い、だからこんな日本になった・・・と繰り返し、目の前にある自分自身の問題を無視して、世の中を救おうとする。そんな人が弱った者を救えるわけがない。

困っている人を助けたい、人の役に立ちたいという気持ちは尊いものだが、この行為は社会的な成功そのものではない。親切の裏側にある“見返り”や“自己利益”をプ~ンと感じとると、人は感謝の気持など持てなくなる。

称賛されることは気持ちがいいものであり、これは正当な欲望だと思うが、称賛されたい気持ちが逸脱して強烈な場合、内面を見つめることが先だと思っている。なにもないから自信がない。だから他人に認めてもらうことが必要になる。人間愛というのは簡単でシンプル。見返りを求めるための手段として人間愛を出すのは良くない。

「ほこ×たて」ねつ造問題について

「MECT2013」の会期中、元気に動き回っていたところ、タイミングが悪く、「ほこ×たて」のヤラセ問題が騒動となった。問題の内容を知って、非常に残念な気持ちでいっぱいである。

本当はせっかくコメントを下さった皆様に、一件、一件お応えしたいのだが、なかなかそうもいかず、ここで見解を述べたいと思う。

さて、問題のあった対決について私は観ていないが、告発した対決者の元ラジコン世界チャンピオン広坂正美氏の指摘を認めた形となった。

広坂氏のブログには、「2012年10月21日に放送された猿との対戦の際には、猿がラジコンカーを怖がって逃げてしまうので、釣り糸を猿の首に巻き付けてラジコンカーで 猿を引っ張り、猿が追いかけているように見せる細工をしての撮影でした」(一部抜粋)とあった。

これが事実であれば、道徳といった人間の根本的なことがすっぽり抜けているとしか思えない。もし、人間の首にヒモをくくりつけて走らせたらどうなるか。猿だって生きているし、感情だってある。ねつ造以前の問題だ。

結果さえ良ければいい、自分たちのシナリオどおりに動けば良い―――。

いつの間にか日本は、目的を達成するためには、手段を選ばなくても当然のような風潮になっていると感じた。物事の「正・悪」よりも視聴者ありきの、要するに数の論理重視の考え方が蔓延しているといった問題のほうが根深く、心配である。

さて、私はご承知のとおり、この番組の目玉企画である金属VSドリルを取材しており、普段から製造業界をウロついているので、この対決に限り、企業の取り組みについて全部ではないが、ある程度は理解しているつもりだ。

対決現場にいた私も出演者ではないのに夢中になったのは、取材をとおして企業の努力を知っていたからである。

番組では、技術的な観点からいうと、正直、多少「?」という表現もあったが、視聴者のほとんどは一般の方なので、理解しやすくするためには仕方ない。それよりも金属VSドリルのキモは、ものをつくる現場において、どんな難関でも立ち向かっていく――という強固な姿勢と勝ち負けの向こうにある企業努力だった。

視聴者は“技術・技能者の真剣な取り組み”に感動したのだ。

単なる勝ち負けに熱狂したわけではない。

テレビでは放映されなかったが、少なくとも金属VSドリル対決でみた技術者の涙は本物だった。大の大人が涙を流すことなどそうそうあるわけがない。そんな企業の努力も虚しく、今回のようなことが起きてしまったわけだが、なぜ、私がここまで言うかというと、社会性・公共性の高いテレビメディアの影響は大きく、国民に物事が間違いだろうが正しかろうが概念を植え付けやすい点に注目して欲しいからである。

やっかいなのは“無意識”に価値観や思想を国民に植え付けることも可能であることだ。裏を返せば、楽しい番組もたくさんある一方、一部の人間にとっては都合の良い価値観を国民に持たすことができるツールでもあるのだ、ということを認識してほしいのである。

偏った知識と間違った認識が垂れ流されぬよう細心の注意が必要なメディアが、このような努力を怠り、視聴率などの数字ばかりを優先して追いかけると、日本全体が世の中の善悪や真偽について鈍感になり、そのうち、無秩序になんでもありの考え方が蔓延する可能性だってある。ゆくゆくは日本がおかしな方向に向かう危険性だってあるのだ。

人間、生きていればある程度ハッタリも必要になるが、本質を疎かにし、その場しのぎの見せかけばかりに全エネルギーを集中させると、いずれ痛い目に遭うというのが世の常であり、実の前の虚はというのはそのうちメッキが剥がれるようになっている。虚構の世界を当たり前のように構築していると、そのうち、どれが現実なのか分からなくなって、現実がどこにあるのか見失う。

今回、「これをやれば視聴者は喜ぶ」という、一方的な思い込みがこのような残念な結果を招いてしまったといえるのではないか。視聴者の現実がどこにあるか見失ってしまったとしか思えない。

今回のねつ造問題はテレビ番組だけの問題ではなく、日本に蔓延しつつある「無秩序な、なんでもアリの考え方」をもう一度見直すいいキッカケになって欲しい。

読解力のない大人が子どもの想像力を奪う

「はだしのゲンを閉架に 松江市教委が要請」というニュースを読んだ。

現実の汚いものから目を背け、子どもたちを現実逃避癖のあるお花畑の住人に育て上げるつもりでしょうか。たしかに暴力的なシーンがありますが、この漫画は作者の体験に基づいて描かれたものですから、貴重な資料ともいえましょう。漫画ですのでデフォルメされているでしょうが、幼い子どもからお年寄りまで、吐き気がするほど悲惨な経験をなさった方々がいたのが日本の現実なのです。

重要なことは、この漫画に描かれていることが、単に戦争の悲惨さだけにスポットを当てたものではないということです。想像を絶する混乱期に、人間がしたたかに、たくましく生き抜いていく、という姿を描いています。目を覆いたくなるほどの人間の残酷さを背景に、主人公の正義感が光っているのです。

ご飯が満足に食べられないくらい貧乏でも、勉強する機会に恵まれなくても、友情や家族の温かさは人間の生きる糧になるんだということを、しっかり描いています。陰湿なイジメや暴力に対比するのは、「他人を思いやる心」です。私はこの漫画のキモはココだと思っています。

中には歴史認識がうんぬん、という方もいらっしゃるでしょうが、成長すれば様々な疑問が出てくるのは当然であり、なにが正しいのか自分で調べて吟味すればいいことだと思います。人生、なんでも世の中任せではいけません。たまには世間の流れに疑いを持って自ら進んで調べることも必要でしょう。そうして、自分なりに解釈すれば良いだけの話です。

荻上チキ氏がTwitterで今回の閉架騒動に触れているのを拝見しました。

そこには「1巻から10巻までを見ると、時代ごとにだんだんとエスカレートして大変過激な文章や絵がこの漫画を占めている状況であり、第1部までとそれ以降のものが違うものということではなく、「はだしのゲン」という漫画そのものが、言い方は悪いが不良図書と捉えられると思う」と松江市議会議事録から引用した文言を掲載していました。この議事録はネットで確認することができます。

この不良図書と言い切った方は大人だというのに、この漫画のキモには触れず、暴力的なシーンやおゲレツシーンばかりに目が行ってしまったようです。読解力が乏しいとしか言いようがありません。いつの時代も真実や重要なことは大抵隠れたところにあり、それらを見つけるには洞察力が必要になります。表面ばかりしか見られない洞察力の乏しい大人が教育現場にいることのほうが、それこそ言い方は悪いのですが有害教育と捉えられても仕方がないと思います。

漫画に出てくる町内会長(鮫島伝次郎)のような大人を思い出しました。

最近では、広島平和記念資料館が展示してある被爆者再現人形の撤去を巡り議論が起きました。リアルすぎて気持ち悪い、トラウマになるという理由からのようです。

経験のない者がその事象を想像しようとするとき、ある程度のリアルは必要だと考えています。そもそも、広島平和記念資料館という場所は、遊園地に行ってアトラクションを楽しむような場所ではありません。どこか勘違いしているのではないでしょうか。

なにより、実際に原爆の被害を受けた方は、多くの方が火に巻かれ皮膚が垂れ下がっても歩いているというものすごいことになっているのです。それを「リアルすぎてトラウマになる」とは、被害に遭った故人やご家族に失礼なことだと思いませんか? 私がもし、その時代に生まれていて家族や友人がなんの落ち度もないのにそのような姿になったら「気持ち悪い」なんていっていられませんし、自分がそのような姿になったとしても、他人に「あんたがいると気持ち悪い。見たくない」と言われたらものすごく悲しくなります。

このままでは、そのうち戦争はおろか、近年起きた震災の悲惨な状況も、凶悪事件に関するニュースも「トラウマが残る」からといって描写も不適切だ、となりかねない。そうなると事実を継承する手段が失われつつあるということで、その影響は大きいと感じています。なにより個人の考える機会を外すのは問題であり、文明国のやることじゃない。

人は様々です。同じ出来事に遭遇しても、同じ感想を言うとは限りません。

いろんな感情を持って当たり前なんですから。

ちなみに私が生まれて初めて手にした劇画タッチの漫画は、はだしのゲンでした。ピアノ教室に置いてあったのを読んだのが最初です。学校の図書館にもありましたから、自発的に手に取って読みました。この漫画は経験したことのない戦争を知るキッカケになり、漫画から戦争の悲惨さを感じ取ったわけです。お陰様で残酷なことや、きれい事をいって表面だけ取り繕う人を好まなくなり、今ではたくましく生きております。

作者の中沢啓治さんの「はだしのゲン わたしの遺書」の中に、こんなフレーズがありました。

――いまも、生きるつらさに直面している人は大勢いると思います。そんな人達に、ぼくは、歌を歌えと言っています。悲しい、悲しいと思ってばかりいては、落ち込んでしまいます。そんなときゲンは、何がなんでも生きるために、バイタリティーのある歌やふざけた替え歌を、わざと大口を開けて歌います。みなさんも、ぜひそうしなさいとぼくは言いたい。「負けてたまるか」という気持ちを奮い起こして、生き抜いて欲しいのです――

生きているといろんな辛いことがありますが、辛いときに勇気とパワーを与えてくれたのは、この漫画でした。感性の豊かな子ども時代に読んだこともあってか、私にとってそれだけ影響力があったのです。

「踏まれても踏まれてもまっすぐに伸びる麦のようになるのだ!」

愛のない外食産業とクーポン

近年、よく見かける外食産業のクーポン。

簡単にいえばグルメ情報を扱う媒体に協賛している店の割引やなんらかのサービスを受けられるチケットのようなものだ。

「暑い! ビールを飲みながら肉が食べたい!」

我慢できなくなったのでコテコテの肉を食すべく、すでに高齢に達している身内をそそのかして、先日、近所の某外食チェーン店に行ってきた。

はやる気持ちを抑えてネットで開店時間を調べると、クーポンがあった。

そのクーポンは飲食代が一定金額を超えると会計時に1000円も値引きがされるものだった。

ヤッタ―――☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆―――!

「ねぇねぇ1000円も値引きされるんだよ、行こうよ!」と、肉をあまり食べたくなさそうな高齢者に1000円値引きを強調した私。

「高級店じゃないし、高くつかないから大丈夫だって! 白米をいっぱい食べるからさ!」と、暗に、①財布のダメージが少ないこと、②こちらから誘ったくせに支払いをする気持ちがこれっぽっちもないこと―――を匂わせた。

まんまと目的の店に行くことに成功し、席に座ると勢いよく注文した。すっかり欲望を満たした私は、膨れたお腹をさすりながら、なんともいえぬ幸福感に包まれていた。

(食った食った~~あぁ~~幸せ~~♪)

幸せいっぱい腹一杯、私のお腹はポンポコポン♪

財布は出さぬが割引クーポンがある。会計時に店員さんに提示した。

すると意外な答えが爽やかに返ってきた。

「あぁ、これは入店時に提示してくれないと使えないんですよねぇ」

なんですってぇええええええええ!!!!!!!!!!!

一瞬にして“ムンクの叫び”にソックリな表情になったわれわれ。

「え? そんなこと書いてあったっけ?」

もう一度クーポンを確認する。

確かにクーポンには、入店の際に見せなければ効力がないとひっそり書いてあった。私は膝から崩れ落ちた。なんてこった!

肉とビールにすっかり支配されてしまった私の脳は、ド派手な1000円値引きの文字しか目に入らなかったようだ。疑い深い性質なので、このような文言には隅々まで目を通すはずだが、空腹になると注意力に欠けるという恥ずかしい癖がそのまま出てしまった。

まあ、これはこちらが見落としてしまったのだから、クーポンが使えなくても文句は言えまいが、フと疑問に思ったことがある。

もし、この店が客にサービスをする気があって、提供する食べ物が同じ量・クオリティのものであれば、サービスは一定金額を超えた場合、会計から1000円を値引きするというものだから、クーポンを食後に見せようが、入店時に見せようが、問題はないだろう、と言う点だ。

これだと、クーポンを先に見せたら質か量を低下させる、と、疑われても仕方ない行為だと感じる。遅出しジャンケンのようなアンフェア感が拭えないのだ。

最近、10年以上通っていたレストランでも不快なことがあった。

そこはサービスも良く美味しくて、私はここで食事をするのが楽しみだった。

ところが最近、ある日を境にスタッフがほとんど変わってしまった。噂ではオーナーが変わったらしい。

メニューと値段はそのままに、味が変わっている。簡単に言うと、食材をケチりはじめたのだ。私はシーザーサラダにアンチョビが抜かれていたのを見抜いた。魚介が使われていたピッツァもむきエビが半分にされていた。美味しかったレバーのパテも全く味が違っていたし、毎度、添えられているスライスして焼いたパンはクラッカーになっていた。

商売を続けていると苦しいこともあるのは当然のこと。生き残るためにはいろんな方策を考えなければならないことも分かる。でもこれじゃあ、あまりにも能がないんじゃないか。

経営難だったら、メニューをイチから考えるとか、色々考えることはあるだろう。メニューはそのままで食材をケチってクオリティを落とし、利益回復を目指す行為は、長年通っていた客を騙し討ちにするようなものだ。長年通っている客の舌は料理の味を覚えているんだぞ。

ははぁ・・・口うるさい近所の者より、小洒落たカップルなどに重点を置いて回転数を上げる作戦に出たんだな、と思った。お洒落な店なので、その手法もしばらくは通用するのだろうが、値段以上の付加価値を求めるのが人というもの。特にレストランの場合、店の味がリピートの決め手になる。

このレストランのある地域は、こぢんまりとしているけれど、同じような値段で素晴らしいサービスと味を提供するレストランがたくさんある。長年通っていた客を騙し討ちするような考えでは、客が離れるのは時間の問題であろう。

食べることは、人間の身体が生命を維持するために必要なこと。

だからこそ、食事は、楽しく、おいしく食べたいもの。

財布の事情もあったり、時間の事情があったり、健康上の問題があったり、その時の食卓は人様々で、毎日満足にいくことは難しい。

外食産業は、人間の根本に触れる商売だと思っている。客の空腹だった胃袋が満たされ、幸せな気分を味わえるようにと、そういった部分をもう少し大切にしてくれても良いのではないか。

値引きされればサービスの低下は仕方ないという考え方もあり、否定はしない。

だが、それ以前に、“フェアじゃない商売”は良くないと思っている。

どういうわけか、最近、この手の手法がまかり通っているようで、ものすごく残念だ。

ライフスタイルの多様化

人々のライフスタイルも多様になった。

少子高齢化に収入の低下、はたまた失業の恐怖、病気への不安などなど、人は悩みがつきない。

少しでも安定した生活を送りたい・・・と誰もが願うだろうし、当たり前の欲求であるが、安定した生活には安定した収入が必要というもの。少しでも生活を豊かなものにしたいのは、若者だろうが高齢者だろうが男性だろうが女性だろうが中性だろうが、みんな一緒の欲求だと思う。

ところがどういうわけか、最近、ニュースをみていて日本は本当に先進国なのか? と疑わしいと思うことが度々ある。

最近、ものづくりに女性の活用を! みたいな流れが目につくけれど、どうも議論が女性の苦労話にばかり視点がいってしまう。そりゃあ、私も女性なので、その苦労はよく分かっているつもりだ。過去にもオンナはすっこんでろ! みたいなことがあったり、イヤラシイ写真を堂々と見せつけたりする人もいた。なんとなく、そういう発想は中高年の発想だ、と思いやすいが、ところがどっこい、そういう環境下で育成されると、そういう発想を若くても持つものだ。まぁ、こういう類いはすでに時代の遅れをとっているので、ここでは省くことにする。

さて、話を元に戻す。

私がなにを言いたいかというと、女性の活用を! と言っているわりには、ニュースをみても議論の内容がパッとしないということ。すでに女性の活用は当たり前になっているというのに。

ここで注目して欲しいことがある。

女性の多くは出産を経験する。つまり働けない期間が出てくるが、仕事が好きでたまらない、あるいは、少しでも豊かな生活が送りたいなど、働く動機が当たり前にあることは、なにも特別なことじゃない。今度は、同じ、働きたくてもフルタイムで働けない事情のある、たとえば、介護の必要な家族がいる方はどうだろう。働きたくても働けない事情があるのはなにも女性に限ったことではない。人にはそれぞれ働く理由があるのだ。

独り身の女性も男性も家庭を持つ方も、それぞれ生活環境は様々なわけであり、どんな人でも生活するためには収入がいる。収入を得るためには働かなくてはいけないし、働く土壌であるわが国では少子高齢化などの社会問題もあり、様々な観点からみても日本は労働力が必要だといえるだろう。

さて、その一方、雇用する側もいろいろ悩ましいところがある。

最近取材したイワタツールさんの場合、ちょうど妊娠・出産を経験した女性や高齢者の従業員(最高79才・最近リタイアした)の話も経営者から聞くことができた。そこで感じたことは権利と義務がとてもバランスよく保たれていたということだ。権利ばかり主張して義務を放棄する社員が増加すると、会社は間違いなく傾くだろう。

働く女性は当たり前に増えている。最近はパワハラ、セクハラ、マタハラ(マタニティーハラスメント)、中高年イジメ、などなどいろんな問題がある。いまさら、女性の活用をどうするか、なんて、そもそも時代遅れのナンセンスな発想だと思う。性の観点から物事を捉えるより、“適性”を重要視したほうがいいと感じる。

製造業はサービス産業と違い、いろんな人々が働ける土壌がある。

今、議論しなければならないことは、“性別や年齢を理由に余計な先入観など抱く必要もない風土をどうやってつくるか”―――だろう。

いろんな人々が社会を構成しているのだから。